價值鏈生產長度與中國制造業的碳排放

(華東師范大學 經濟學院,上海 200062)

隨著全球價值鏈的不斷發展,多個國家開始流轉生產、共同完成某種產品的最終制造,使得產品生產愈發變得碎片化,其生產長度也逐漸延長。這不但引起了中間產品貿易的繁榮發展,也反過來對碳排放產生影響。在全球價值鏈嵌入程度不斷加深的過程中,我國獲得經濟飛速發展的同時,付出了沉重的環境代價,成為碳排放大國。近年來,全球價值鏈與碳排放相結合的研究不但能夠清晰劃分碳排放的來源及去向,更是為我國在全球價值鏈中找尋低碳發展路徑提供了有利條件。但現有研究大多以垂直專業化、全球價值鏈參與程度等為基礎進行分析,尚未涉及生產長度與碳排放的關聯性研究。

全球價值鏈生產長度是對國家或部門在國際分工中參與情況進行測度的新型指標,從產品垂直生產結構角度,定量描述其在全球分工中的具體位置,相較以前的垂直專業化程度等更為準確。在全球價值鏈中,一方面,生產長度反映了各國各行業在價值鏈條中的所處位置,本質是各行業生產技術水平的映射,產品生產長度的延長,說明這一行業的技術水平有所提升,在碳減排技術上可能有新的突破,進而在這一延長過程中減少碳排放。例如,從傳統機械設備到新一代低碳裝備的轉變,將會在日后使用這類清潔型設備生產時減少CO2排放;但另一方面,在大量生產清潔型設備的過程中也會增加CO2排放[1-2],而且,產品生產長度的延長直接體現了生產階段的增加,必然會涉及貨物的流轉,這就離不開交通運輸,而95%以上的交通運輸工具均使用化石能源,很可能在這一過程中顯著增加碳排放程度[3]。基于以上生產長度對碳排放影響的不確定性,對價值鏈延長與碳排放間關系的考察顯得尤為必要。

一、文獻綜述

本文的研究問題主要包含價值鏈生產長度和碳排放兩方面,其中,全球價值鏈生產長度的研究最早始于Fally[4],將生產分割的長度定義成自生產至消費所經歷的生產階段個數,用參與產品生產序列工廠的加權平均來表示,同時利用美國1949—2002 年的投入產出表對其生產階段數量進行測度,發現美國生產分割長度具有向下發展的趨勢。沿著Fally 的思路,Antras 等[5]在開放的經濟環境下對其研究方法進行了擴展,通過定義上游度的概念,即某一行業中間產品成為最終產品前經歷的生產階段總數,構建上游度指標,展現全球價值鏈中各行業的所在位置。由于價值鏈生產長度對目前廣為應用的全球價值鏈分工地位指標進行了很好的補充,國內外學者們對生產長度做出了一定研究,大致分兩個方向:一類是關于國家全球價值鏈生產長度的具體測算,如部分學者通過對我國整體及制造業價值鏈長度測算發現,我國生產階段數明顯增加,全球價值鏈長度得到延長[6-10]。另一類則主要關注生產長度的產業效應,郭沛和秦晉霞[11]從國際分工角度考察價值鏈生產長度對我國熟練與非熟練勞動力間工資差異的影響,發現生產長度與工資差距成正比;呂越和包雅楠[12]通過對中國工業企業和世界投入產出數據庫的合并,研究了我國制造行業國內價值鏈長度對企業創新的影響,得出價值鏈延長能夠促進企業創新的結論。然而上述研究大多聚焦于生產長度的經濟效應,尚未涉及全球價值鏈生產長度的環境效應研究,這給本文提供了進一步的研究空間。

關于全球價值鏈背景下的碳排放研究,尚處于起步階段,國內外學者在對全球價值鏈和碳排放結合分析時發現,不僅僅是參與價值鏈的過程會對碳排放產生影響,國家在全球價值鏈中的參與水平和分工地位也是影響碳排放的重要原因。因此,最近幾年,在全球價值鏈實證分析方面,出現了大量以全球價值鏈分工地位、參與度衡量全球價值鏈嵌入程度,并進一步分析價值鏈嵌入程度和碳排放關系的文獻。比如Meng 等[13]將貿易增加值和貿易隱含碳兩條研究支線置于同一框架下進行研究,結果發現一個國家碳排放的水平與方式在很大程度上受到其全球價值鏈嵌入程度的影響。Sun 等[14]通過定義碳排放效率,對世界上60 個國家2000—2011 年的數據進行分析,發現碳排放效率和全球價值鏈地位指數正相關。陶長琪和徐志琴[15]探討了國際分工地位與貿易隱含碳的影響機制,得出分工地位、參與程度對貿易隱含碳排放存在完全相反作用方向的結論。呂延方等[16]在加入中間投入和污染排放系數的基礎上,再次測度了我國的貿易隱含碳排放,揭示了全球價值鏈參與程度與貿易隱含碳的非線性關系。雖然上述研究在全球價值鏈背景下找到了與碳排放新的結合點,但是大多數學者的研究主要基于1995—2011 年的2013 版世界投入產表,具有一定的時滯性,并將研究內容聚焦于全球價值鏈參與程度、分工地位和碳排放的非線性關系上,對碳排放的研究尚未關聯至生產長度視角。

由于2016 版世界投入產出表是目前可以得到的最新投入產出表,為研究中國制造業在全球價值鏈發展新趨勢下的排放特點,以及便于進行國際比較,故本文以此為基礎,從全球價值鏈生產長度角度,探究我國制造業的發展狀況及其環境效應,對國內外相關文獻進行補充。與以往文獻相比,本文創新之處在于:一是將全球價值鏈生產長度與制造業碳排放相結合,從生產長度視角對其環境效應進行審視;二是分別考察制造業價值鏈生產長度中的國內、國際生產長度部分是否對碳排放存在差異化影響,并進行原因分析。

二、價值鏈生產長度環境效應的機制分析

與價值鏈生產長度最為相關的文獻是關于國際生產分割的研究,部分學者發現國際生產分割的參與對各國生產率[17-18]、技術進步[19-20]等具有促進作用。在價值鏈生產長度與碳排放的關系方面,呂越和包雅楠[12]通過對2000—2009 年中國工業企業數據庫和世界投入產出數據庫的合并,研究發現提高國內價值鏈長度對我國制造業企業創新具有積極影響,并初步認為價值鏈生產長度的延長對制造業碳減排具有促進作用。

本文參考Antweiler 等[21]的環境污染及供給模型與彭星和李斌[22]國際分工背景下的碳排放效應分解模型,希望通過引入價值鏈生產長度指標,構建國際生產分割視角下的價值鏈生產長度環境效應理論模型,對上述問題進行驗證。

假設在開放經濟體中,市場是完全競爭、規模報酬不變的,在這種情況下僅需投入資本K和勞動L即可生產X、Y兩種最終品(X為碳排放密集型產品,Y為環保型),其中,X的生產在國際分工下完成,ε代表其價值鏈生產長度,ε越大則生產長度越長。

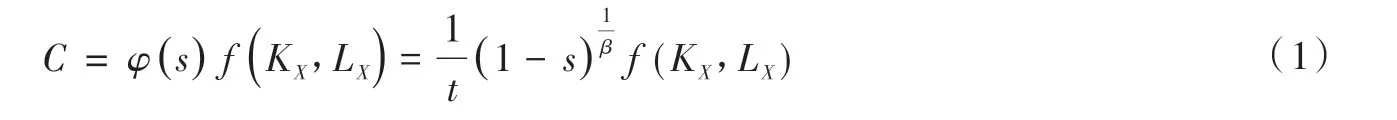

用如下函數表示X 在生產過程中排放的碳:

其中:f(KX,LX)是X的潛在產量;KX為生產X所需的資本;LX指代所需勞動;φ(s)衡量X生產過程中產生的碳排放,若將環境規制考慮在內,則s代表潛在產出中進行碳減排部分的比例,通常來看,環境規制強度與單位碳排放量成反比,所以φ(s)是s的減函數,且φ(s)的二階導數大于0;t是生產X的技術水平,0<β<1。

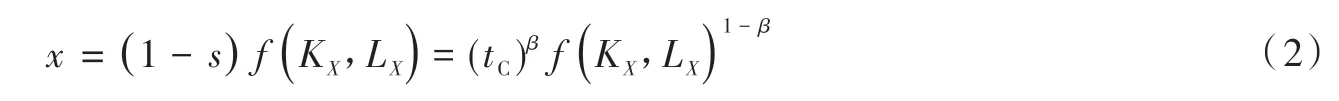

用x=(1-s)f(KX,LX)來表示X的實際生產函數,將式(1)代入后,X的實際生產函數為

tC是將技術條件納入考慮范圍內的有效碳排放水平。

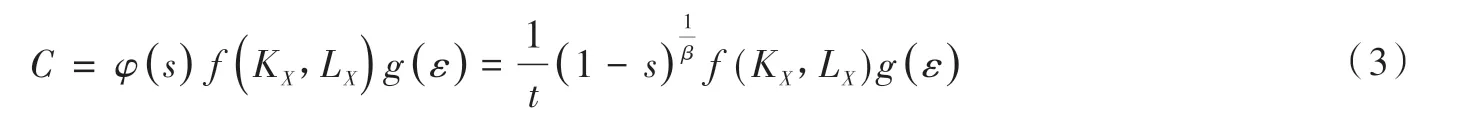

模型假定X產品在全球價值鏈分工中生產,現將ε加入到X生產的碳排放決定函數中得:

其中:g(ε)代表X價值鏈生產長度給碳排放強度帶來的影響,如果g(ε)的一階導小于0,說明X的價值鏈生產長度與碳排放水平成反比。

考慮X在國際分工中生產的情況,X的實際產量表達式可擴展成:

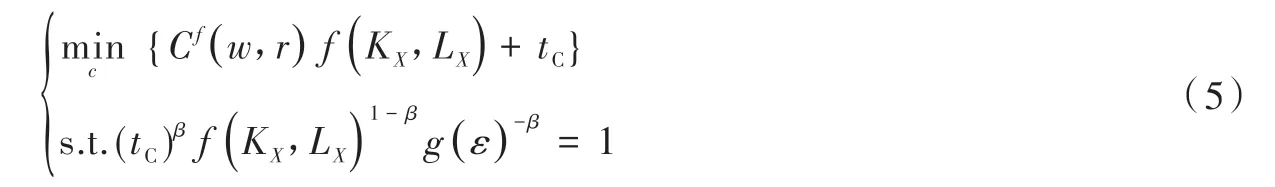

現依據企業成本最小化原則,構造以下函數:

其中:Cf(w,r)代表產品X每單位潛在產出的生產成本;w和r各代表資本K及勞動L的單位成本。對C一階求導后,整理可得企業進行產品X生產時的成本最小化條件:

又因為市場是完全競爭的,那么生產X的凈利潤Π=Pxx-Cf f-tC必定等于0,即有:

將以上兩式結合可得x=,所以實際單位產出的碳排放量,也就是碳排放水平有:

對潛在產量f(Kx,Lx)進行分解,則式(3)的碳排放決定函數可改寫成:C=SQX φ(s)g(ε),式中S是X與Y兩種產品的總產量;Qx是經濟總規模中X產量所占的份額,QX=。把式(8)代入后,就得到了X生產的碳排放效應分解模型:

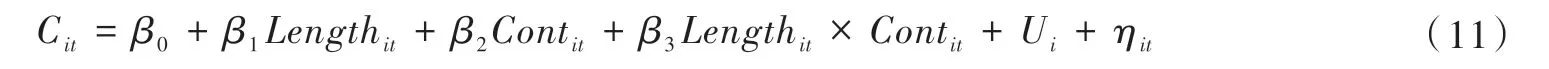

兩邊同時取對數得:

①由于g(ε)是價值鏈生產長度ε 的減函數,所以lng為正,恰恰說明價值鏈生產長度和碳排放呈負相關關系。

其中:lnγ=ln(βPx)是常數項。

由式(10)可知,經濟體的碳排放水平是由規模效應lnS、結構效應lnQ=、技術效應lnt以及價值鏈長度效應lng共同決定的,與前文假設相符。具體影響程度及方向則在下文通過實證分析檢驗。

三、模型設計與數據

(一)模型設計

根據上文的影響機制理論分析,設定如下計量模型:

其中:i、t分別對應行業、年份;Cit代表i行業第t年的碳排放水平,用行業單位產值隱含碳排放量來表示;Lengthit是核心解釋變量——價值鏈生產長度,為檢測國內、外生產長度我國對制造業碳排放的影響差異,在后文中分別對國內生產長度和國際生產長度的碳排放效應進行了考察;Contit代表控制變量,具體包括:

(1)行業工業總產值,以控制i行業的規模效應。

(2)資本勞動比,控制結構效應,用行業固定資產總值和全部就業人數的比來表示。

(3)單位產值的R&D 項目經費支出,代表i行業的技術效應。

最后還加入了價值鏈生產長度和控制變量的交互項lengthit×Contit,用來表示價值鏈生產長度和其他因素互相作用給制造業碳排放帶來的影響。Ui代表行業異質效應,ηit是隨機擾動項,其余為待估參數。

(二)核心解釋變量

本文的核心解釋變量是價值鏈生產長度,參考Wang 等[10]對生產長度的定義,通過計算增加值作為總產出時被計算的次數,對制造業各行業的生產長度進行測度。若以G國N部門模型為例,依據全球投入產出表,各國各行業增加值為

其中:v是GN行1 列的向量,代表最終產品中包含的直接、間接增加值;V為直接增加值系數;是V的對角矩陣;A為直接消耗系數矩陣;B則是著名的里昂惕夫逆矩陣;Y為最終需求列向量。

至此各國各行業增加值由國際分工所推動的總產出為

由生產長度(PL)的定義,可得:

上式計算了單位增加值帶來的總產出,也正是各國各行業增加值在全球鏈條中的移動軌跡——全球價值鏈生產長度,生產鏈條越長,表明此行業的增加值作為總產出時被計算的次數越多。

進一步地,由Wang 等[10]對各國各行業在全球價值鏈中的生產活動依照增加值流向分解可得:

其中:L代表國內里昂惕夫逆矩陣;AF是進口直接消耗系數矩陣;V_D表示最終產品所包含的國內增加值,涵蓋國內消費、出口的最終產品,由于這些最終產品的生產均在國內發生,所以V_D不包含跨國生產行為;V_I則代表出口的中間產品中所包含的國內增加值,這一部分包括了跨國生產活動,主要是因為出口到其他國家的中間產品還會作為投入要素去參與第三國的生產活動。

由此,根據生產行為跨國與否,可以將全球價值鏈生產長度劃分成兩部分:

其中:θD和θI分別代表公式(15)中的V_D與V_I在國內增加值中所占份額;PL_D和PL_I則分別代表國內、國際生產長度,也正是后文將要分類考察的部分。

(三)數據來源

制造業各行業的價值鏈生產長度原始數據來自世界投入產出數據庫,其2016 年最新發布版本的數據涵蓋了2000—2014 年全球44 個國家的56 個行業,數據來源可靠,且該表是目前國際上可得到的最新的世界投入產出表;工業總產值、全部就業人數、固定資產總值以及研發項目支出等原始數據源自《中國統計年鑒》《中國科技統計年鑒》和《中國工業統計年鑒》②由于《中國工業統計年鑒》在1998 年以后發布的是規模以上工業企業數據,為了避免在實證分析時出現偏差,本文參考陳詩一[24]的方法將規模以上工業企業的相關指標統一調整至全部企業。;碳排放的核算數據:出口總量、碳排放系數及完全消耗系數,均來自WIOD 和《中國能源統計年鑒》。由于世界投入產出數據庫是依據《國際標準行業分類》(ISIC Rev.4)對行業進行的劃分,因此,本文將《國民經濟標準行業分類》(GB/4757—2002)中的28 個制造業歸并到ISIC Rev.4 的18 個制造業中③對農副食品加工工業及食品制造業進行合并,得到食品加工制造業;對廢棄資源和廢舊材料回收加工業和工藝制品及其他制造業合并,得到其他制造業。。所有和貨幣有關的數據均進行平減處理,得到不變價數據。為減輕異方差,全部數據均取對數。

(四)實證檢驗

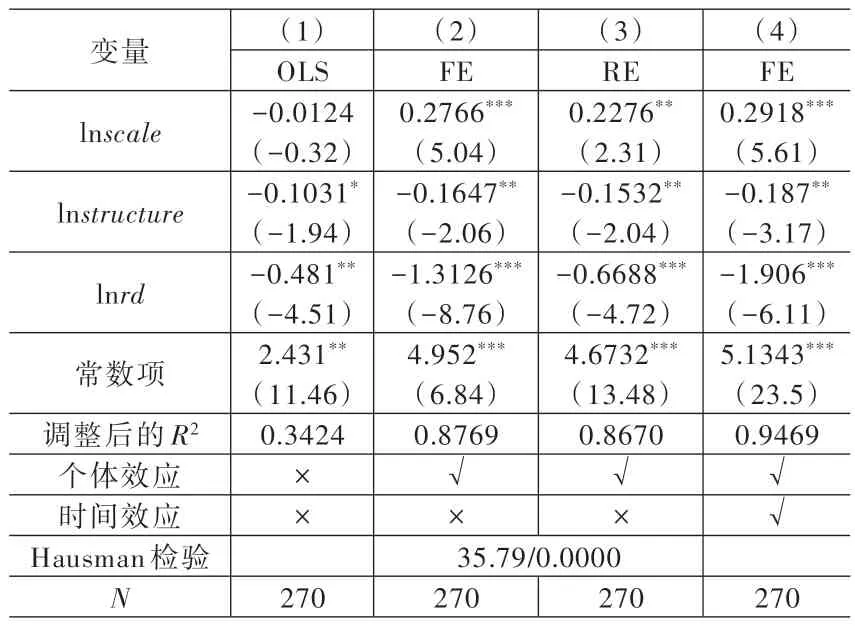

本文使用Stata15 軟件,參考王向進和楊來科[23]的方法,對上文所建面板模型進行實證分析。首先,僅考察規模、結構以及技術這三大效應,并利用不含個體、時間效應的OLS(普通最小二乘法)模型進行估計。表1中的模型(1)顯示,OLS 估計的可決系數R2較小,只有0.3424,模型擬合較差,同時參數的顯著性也不好,這說明三大效應只能對碳排放變化進行部分解釋,該面板模型很可能存在個體及時間效應。所以,接下來應用固定效應、隨機效應模型分別對模型中的個體效應、時間效應進行檢驗。將反映行業個體效應的17 個虛擬變量加入模型(2)后,大部分個體虛擬變量都變得顯著,此時,在固定效應模型中R2提至0.8769,說明53.45%的碳排放水平變化是由不隨時間改變的個體差異導致的。在模型(4)中進一步加入年度虛擬變量后,變量繼續變得顯著,R2的提升也意味著制造業碳排放水平變化中的6.9%可以由隨時間變化但不隨行業變化的遺漏變量進行解釋。而從模型(2)和模型(3)的對比來看,Hausman 檢驗顯示固定效應模型對參數的估測要優于隨機效應模型。

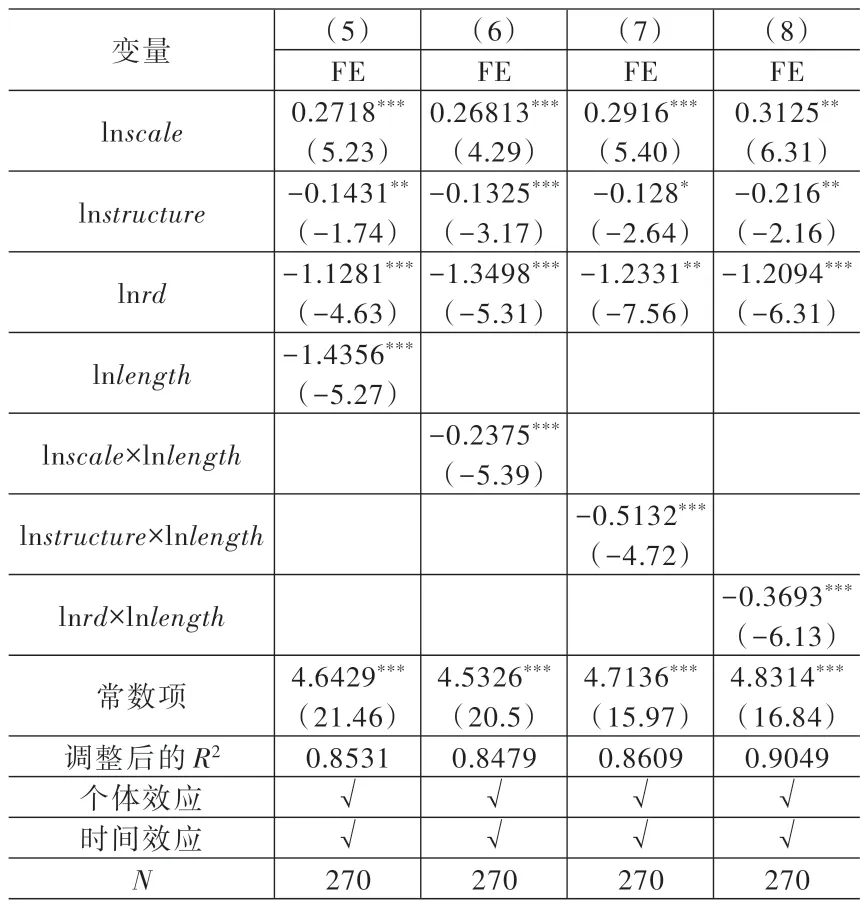

因為制造業的價值鏈生產長度是既隨時間變化,又可以對行業個體差異進行反映的變量,所以,接下來以模型(4)為基礎,分別加入反映制造業價值鏈生產長度的變量lnlength和價值鏈生產長度與規模效應、結構效應以及技術效應的交乘項lnscaleLnlength、lnstructureLnlength及lnrdLnlength,用來檢驗價值鏈生產長度及其與三大效應的交互作用對制造業碳排放的影響,檢驗結果見表2。從表2 可以看出,本文的核心解釋變量——制造業價值鏈生產長度,及其帶來的結構效應對碳排放的減少具有極大促進作用。表2 中模型(5)顯示,lnlength的系數是-1.4356,且在1%的顯著性水平下通過了檢驗,這意味著我國制造業價值鏈生產長度每延長1 個百分點,碳排放的水平將下降1.4 個百分點左右,制造業價值鏈生產長度延長的碳減排效果明顯,進一步佐證了前文假設。表2中lnrdLnlength、lnscaleLnlength和lnstructure、lnlength的系數均為負,說明在參與國際分工的過程中,由我國制造業價值鏈生產長度變化所引起的技術進步、規模擴大及產業結構變化均對碳減排具有積極作用。

進一步地,本文對生產長度進行了國內、國際部分的劃分,在詳細區分全球價值鏈生產長度構成的基礎上,研究制造業生產長度對碳排放的影響(表3)。從模型(9)可以看出,當以國內生產長度(lnlength_d)作為全球價值鏈生產長度的代替變量時,其系數估計值為-1.8416,且通過了1%顯著水平下的統計檢驗,這說明國內生產長度的提高,對制造業碳減排較為有利,國內生產長度每提高1 百分點,制造業碳排放水平將下降1.84 個百分點左右。對比模型(5)和模型(9)后發現,國內生產長度延長的碳減排效果要優于全球價值鏈生產長度這一整體指標。與模型(5)、模型(9)完全相反,模型(10)顯示,當用國際生產長度(lnlength_g)進行替代時,其系數符號為正,估計值在0.24 左右,意味著國際生產長度每提高1 個百分點,將使得制造業碳排放水平增加0.24 個百分點。這也進一步解釋了國內生產長度延長的碳減排效果要高于全球價值鏈生產長度的原因,當價值鏈生產長度的延長主要是依托于國際生產長度時,其對制造業碳減排將會產生負向作用。這是因為我國在全球價值鏈中承接的大多是能源消耗較高的加工制造環節[16],進口國外高附加值的中間投入品,卻在加工組裝時將大量的碳排放留在了國內。

表1 規模效應、結構效應和技術效應對碳排放水平的影響

表2 價值鏈生產長度相關指標對碳排放水平的影響

表3 國內、國際生產長度對碳排放水平的影響

從其他控制變量來看,僅考慮規模效應、結構效應和技術效應對碳排放的影響時,結構效應和技術效應對我國制造業碳排放均有積極影響,而規模效應則具有消極影響,這是因為規模效應帶來的廠房興建等增多,將進一步提升對建材、鋼鐵等高能耗產品的需求,勢必會引起制造業碳排放的增加。而產業結構的轉變升級將直接帶動能源消費結構升級,進而減少碳排放;同理,技術進步帶來的能源利用效率提高,也將減低制造業的碳排放水平。

(五)結果分析

(1)通過對比表2 中的4 個模型可以發現,全球價值鏈生產長度的延長,及其帶來的結構效應對于碳排放具有顯著的影響。價值鏈生產長度與制造業碳排放水平成反比關系;生產長度與三大效應的交互作用均有利于碳減排,其中,價值鏈生產長度引起的結構效應效果最為顯著。在我國制造業參與國際分工的過程中,價值鏈生產長度延長所帶來的產業結構升級,對于降低制造業碳排放具有積極意義。這主要在于生產長度延長過程中發生的企業創新、技術進步和生產率提升等,能夠極大程度地促生國內相關產業結構轉型升級,當由生產碳排放密集程度較大的產品向低碳型產品轉變時,出口商品結構也會逐漸由重污染型產品向輕污染型轉變,并進一步在此背景下減少碳排放。

(2)從表3 的模型對比中可以發現,國內、國際生產長度對碳排放的影響方向截然相反,國內生產長度的提升有利于制造業碳減排,而國際生產長度的延長將增加碳排放。這一結果與呂延方等[16]的研究結果近似。國際生產長度的延長,出口規模的擴張,在沒有合適的清潔生產技術廣泛應用之前,加工貿易規模越大,經濟的碳排放也越大。

(3)表1 中模型顯示,產業結構升級、技術進步均對制造業碳減排具有促進作用,而經濟規模擴張卻對碳排放存在提升作用;加入生產長度與三大效應交互項的檢驗結果則顯示,三大效應與生產長度的交互作用均有利于碳減排,但包含規模效應的交互項減排作用不明顯。

四、結論及政策啟示

本文的研究結果顯示,全球價值鏈生產長度對于制造業碳減排具有積極影響,但影響程度因國內、國際生產長度的不同而變化。具體來看,如若制造業全球價值鏈生產長度的提升是以國內生產長度的延長為基礎,那么將對制造業碳排放的減少具有促進作用;如若價值鏈生產長度的提升以國際生產長度為主,那么將會增加制造業碳排放。

據此,本文的研究觀點是:依托價值鏈生產長度的延長確實可以實現碳減排,以價值鏈生產長度延長為基礎的產業結構調整在碳減排上也具有廣闊的操作空間。但是應當注意不能陷入過去為了出口而出口的誤區,不可以為了追求價值鏈生產長度的延長而籠統地談延長,在這一過程中必須區分清楚生產長度的國內、國際部分和其中包含的技術含量及產業結構變化,即如何有效推進本國國內生產長度的延長,如何有效提升制造業在此過程中的技術水平及產業升級,才是發揮價值鏈生產長度延長對碳減排積極作用的關鍵所在。

為了有效實現全球價值鏈生產長度延長的碳減排效應,本文提出如下建議:

(1)國內制造業各部門應當加強彼此間的聯系,積極延長產品的國內生產長度部分,通過提高生產的精細度來提高資源利用效率和清潔生產水平,最終實現碳減排。

(2)鑒于價值鏈生產長度和技術進步的交互作用對制造業碳減排效果顯著,我國應鼓勵、拉動國內制造業各相關部門通過提升技術水平而實現碳減排。這不但能直接對碳減排產生積極作用,更可以通過自身國內技術升級,達到國內生產長度延長的效果,間接縮短國際生產長度部分,促使制造業碳排放進一步減少。

(3)雖然價值鏈生產長度的延長能帶來制造業碳排放的減少,但是不能為了延長生產長度而延長,應注意有效區分國內、國際生產長度。本文的實證檢驗已經表明,國際生產長度的延長并不利于制造業碳減排,應該有效引導制造企業通過國內生產長度的延長,逐漸相對縮短國際生產部分,并最終實現國際生產長度的國內平行替代。