物聯網技術在商業銀行信貸業務中的應用*

——以平安銀行為例

文/孫圣雪 (南京財經大學紅山學院)

一、引言

中小企業是我國經濟體系中的重要組成部分,據相關數據顯示,截至2019年,中小企業的數量已占據我國企業總數的95%以上,并提供了市場上75%以上的就業崗位。然而隨著中國經濟進入階段性L型增長階段,“劉易斯拐點”的出現,加之商業銀行的不良貸款率攀升,造成了中小企業“融資難”和“融資貴”的現象。中小企業自身由于融資緊張,規模體量小,導致其風險抵抗力較差、單戶收益低的現象,其發展也進入了惡性循環。國家雖一直對中小企業的扶持保持關注態度,但是在當前市場環境下,中小企業獲得的銀行信貸資本僅僅占其獲得資本的12%,仍然無法打破現狀。十九大報告提出了“建設現代化經濟體系”的戰略目標,要求“加快建設創新型國家”,物聯網、大數據、人工智能等一系列新一代信息技術的發展和應用,增強了金融服務于實體經濟的能力,開啟了金融科技—Fintech的新時代。隨著金融科技的興起,物聯網與商業銀行信貸業務的結合日益運用廣泛,實現了虛擬經濟全面服務實體經濟,不僅為中小企業信貸難題提供了解決方法,同時推動了金融模式的革新。物聯網以企業的供應鏈管理為基礎,實現上游企業到下游企業的可視追蹤,為供應鏈上的中小企業提供綜合性的信貸服務,增加了中小企業可用資金、減輕了企業財務管理負擔、提高了企業運營效率。

二、文獻綜述

(一)物聯網應用于金融業的定義

麻省理工學院的Ashton教授最早提出“物聯網”一詞,指的是將物品與互聯網連接起來,實現對物品的識別、定位、管理等可視化追蹤,實現資金流、信息流、物流三流合一。物聯網經過十幾年的發展,已經成為繼電子計算機、信息網絡變革之后推動第三次信息產業發展的重要力量。中國學者闕方平、江瀚、邵平等(2015)提出了“物聯網金融”的概念,指供應鏈金融利用物聯網技術進行深化發展,更好的服務于實體經濟,實現智能化、高效化和便捷性的金融服務。南洋(2016)提出物聯網金融是金融服務基于物聯網技術的基礎發展,是一個廣泛的概念,不僅僅局限于金融物聯網。曹群峰,宋良榮(2017)在此基礎上對物聯網金融的應用前景進行了展望,并認為物聯網能夠開拓金融行業的運營模式,徹底變革金融業的發展模式。

(二)物聯網技術在銀行業應用的探索研究

邵平(2016)則在上述研究的基礎上更進一步,認為物聯網對于商業銀行的改造更加明顯,不僅使得銀行的信用體系客觀和全面,而且在動產質押上,有著不可忽視的作用。劉芳(2016)則更進一步總結了動產融資的“看不住、搶不過、處置難”的根本性難題,認為物聯網金融能夠有效解決這些難題,降低動產融資的風險,使金融行為的邊際成本趨向于零。黃丹荔,喬桂明(2016)認為物聯網天然帶有信用數據庫屬性,不僅能夠幫助銀行形成一套信用評級系統,并且能夠幫助銀行實現貸前調查、貸中管理、貸后預警三步合一,預防欺詐違約案件,降低動產抵押風險,減少呆賬壞賬,提高風控水平。闕方平(2017)提出物聯網金融廣泛的參與主體為實現規模效應提供了可能,能夠幫助銀行切實減輕融資負擔,推動普惠金融的長期發展。

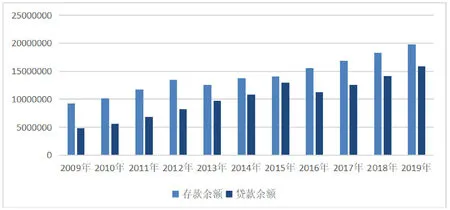

圖1 2009年-2019年金融機構存貸款余額

(三)物聯網技術在銀行信貸業務中具體的解決思路

黃丹荔,喬桂明(2016)認為物聯網金融能夠實現對中小企業的長期跟蹤,利用萬物互聯沉淀龐大的數據庫,收集相關數據以加強對中小企業的管控,使銀行為中小企業提供差異化的金融服務,并加深了中小企業與銀行的互信。郭瑞波、陳永(2014)從物聯網技術出發,利用云計算加工平臺對中小企業數據進行處理,并為銀行提供風險監控、決策分析等所需的數據,提高了信貸業務的客觀性。徐愷(2015)提出運用物聯網技術搭建金庫管理系統,主要運用電子標簽實現銀行網點和金庫交接的全過程監控和管理,從而降低操作風險。張沂(2015)以江蘇銀行南通分行為例,介紹了基于RFID身份識別裝置的銀行尾箱安全出入管理信息系統,實現了對現金、重要單證、 印章等物品運輸過程中實時準確的了解,解決了人力、物力、財力的過度占用和浪費,提高了信貸業務的效率。

三、我國商業銀行信貸業務的現狀

中小企業是國民經濟的中堅力量,但其融資現狀卻不容樂觀,據銀監會數據顯示,截至2019年末,我國中小企業獲得銀行信貸額度雖較2018年有所上升,但是總體額度還是偏低,中小企業的信貸業務仍有許多限制。相反,大型國有企業的資金大部分來源于銀行信貸,占銀行全部信貸額度的75%左右。由此可見,中小企業信貸額度仍遠遠低于大型國有企業,通過銀行獲得資金仍然艱難。在這樣的融資約束下,中小企業繼而轉而投向依靠各種非銀行機構、P2P平臺、民間小額信貸公司等進行融資。從圖1可以看出,自2009年以來,銀行體系中存貸差呈擴大趨勢,近37.06%的存款資金沒有流入實體經濟而是滯留在銀行體系中。

根據WB組織2011年至2013年對我國2700家私營中小企業的調查發現,只有25%的企業能獲得商業銀行的信貸支持;其中90%的企業主要通過社會融資、內部融資獲得流動資金。同時,中國中央財經大學2012年調查報告顯示,對我國15個省市的中小企業主的調查問卷顯示,超過60%的人表示融資主要來源于除商業銀行以外的社會融資。因此,需加深對商業銀行支持中小企業融資的政策導向約束,切實將支持政策完善、細化、落實,覆蓋到商業銀行業務、人員績效、戰略規劃的各個方面,為中小企業提供更多支持。

四、物聯網技術在平安銀行信貸業務中的應用

傳統的動產融資業務是企業將合法擁有且銀行認可的動產交由與銀行合作的第三方進行監管,第三方主要監管模式是人工監管,極大增加了動產融資過程的風險。第三方物流監管公司的資質、人員素質、履責情況等都將影響動產能否及時償還給銀行,若在監管過程中出現道德風險、監管不到位等,都將導致動產融資的失敗。為此,平安銀行率先聯合感知科技打造了“物聯網動產監管技術與服務系統”,利用物聯網技術代替人工,實現對動產的可視化管理,有效降低動產融資過程中的風險。該系統將傳統的智能化倉庫建成物聯網感知倉庫,借助物聯網的傳感設備,對質押動產進行識別、定位、跟蹤、監控和智能化管理,并自動生成報警和預警信息,替代了傳統質押業務中人工的監管,有效解決了動產質押出現的一系列難題。

圖2 物聯網動產融資應用

這套系統是由以下三大部分構成:(1)感知系統,由重量感知子模塊、位置感知子模塊、輪廓感知子模塊和狀態感知子模塊組成;(2)監控系統,這一部分由電腦和智能移動端進行監控;(3)云平臺,這一部分負責管理動產信息組成的“感知倉單”,并和銀行部門共享,為銀行提供全天候技術支持服務。

當貨物入庫卸載時,利用無線射頻身份識別技術給每一個動產貼上唯一識別碼。重量感知子模塊會實時監測動產重量;位置感知子模塊會準確記錄動產存放的位置;輪廓感知子模塊能夠精準描述動產的輪廓和擺放形狀;狀態感知子模塊會實時監測動產的狀態。在這些感知子模塊的監控下,動產的各項信息會形成一張電子“感知倉單”,與質押動產形成唯一對應關系,并及時傳輸給“倉單管理平臺系統”,需要相關的信息的各方可以利用手機實時查閱動產情況。一旦動產發生不正常變化,如位置的移動,重量的改變,大小的變化等,報警系統就會自動啟動,實時抓拍“變化狀態”,并及時傳遞給銀行信貸客戶經理、監管方和倉庫管理方。此外,銀行信貸客戶經理能在“感知倉單”上查詢動產是否處于質押狀態,有效避免重復質押倉單進行騙貸的問題。

五、結語

平安銀行的“物聯網動產監管技術與服務系統”有效破解動產融資的難題,平安銀行將繼續擴展物聯網金融的應用范圍,將物聯網動產融資運用到化工、農產品、紙品等多個行業。因此,筆者還有以下幾點展望:(1)突破關鍵核心技術。加強物聯網技術的研發,重點突破物聯網金融的應用領域,研發基于金融需求的物聯網服務平臺。(2)開發物聯網的應用范圍。物聯網金融的發展還處于初級階段,應用的深度和廣度還有待開發,目前的應用主要集中于動產融資領域,可以對其他領域進行開拓。(3)完善物聯網金融監管政策。物聯網金融發展勢頭愈加旺盛,但缺乏相應的監管法律去規范。要想使物聯網更加契合金融的發展,需配套相應的法律法規制度、監管規則、行業標準、爭議解決機制、應急舉措等。