紅色基因在高校學生黨建中的運用研究

摘 要:“紅色基因”是黨的初心,是中國共產黨的精神族譜。通過建立大學生紅色基因教育基地,開展學生“三下鄉”社會實踐,推進紅色基因踐行路徑具體化和教育形式多樣化,在學生黨建工作中充分發揮“紅色基因”的作用,提高對青年學生黨員的教育和培養的成效。

關鍵詞:紅色基因;高校;學生黨建;運用研究

我國“紅色基因”文化資源豐富、形式多樣,為高校學生黨建工作提供了鮮活的素材。隨著市場經濟體制改革,高校師生的思想觀念和價值訴求等均發生了重大變化,這給紅色基因運用于高校學生黨建帶來不少挑戰與問題。堅持理論聯系實踐、傳承與創新相結合原則,將紅色基因運用于高校學生黨員的政治、思想、作風和紀律等建設中,對于運用和傳揚紅色基因,進一步全面推進高校學生黨員的建設具有重要意義。

一、研究的背景及意義

“紅色基因”是中國共產黨領導全國各族人民和人民軍隊在革命、建設、改革各個歷史時期孕育、積淀形成的光榮傳統和優良作風。在新時代中國特色社會環境下,高校學生黨支部怎樣更好地運用紅色精神,創新黨建模式,是當前高校學生黨建工作的重要課題。高職院校如何運用“紅色基因”于學生黨建工作中。通過調研,了解高校學生黨支部建設現狀,概括總結高校學生黨支部建設工作中取得的成績和存在的不足,對紅色基因在高校學生黨建中運用開展學術探討研究,形成理論指導建議有重要的理論、實踐意義。

二、高職院校學生黨建工作研究及紅色基因的運用的現狀

黨的十九大報告首次提出了習近平新時代中國特色社會主義思想,其中“堅持全面從嚴治黨”基本方略中明確指出要把黨的政治建設擺在首位[1]。國家對高職教育的大力支持和發展,高職院校要加強學生黨建工作建設,堅持辦中國特色社會主義高職院校,確保黨的教育方針得到貫徹落實,為培養政治優良、素質過硬的職業技能人才提供政治保障。

(一)高職院校學生黨建工作研究現狀

高職院校是國家立德樹人,培育高等職業技術人才的學校,是科學知識傳播與優良傳統傳承互動的主陣地。紅色資源運用在學生黨建工作中的研究有很多,如陳娜、婁瑋認為,依托紅色資源建設紅色文化教育基地[2]。張怡、馬駟駿、王雅嫻等提出了所謂的“立體化紅色文化教育模型”[3]。都是以利用網站、微博、微信、釘釘等網絡平臺建設網絡紅色文化,建設用紅色文化教育或培訓過的新型黨務人才隊伍,利用紅色文化基地開展實踐教育活動。在學生黨建工作不斷改革創新過程中,高職院校學生黨建工作也存在的不足:學生對黨認識匱乏,入黨動機多樣化;學生黨員發展規模受限,示范作用不足;基層黨建工作基礎薄弱,培養模式落后[4]。

(二)高職院校中運用“紅色基因”研究現狀

在高校思想工作中對“紅色基因”傳承和發展方面的研究層出不窮。主要有以下幾方面:開設“紅色基因”事跡宣傳欄,報道有關紅色文化;開設“紅色基因”講學課;利用新媒體積極搭建紅色微信公眾號平臺,觀賞紅色經典;定期組織入黨積極分子和學生黨員參觀“紅色基因”基地,重溫革命歷史,開展現場教學。

三、“紅色基因”資源利用

“紅色基因”是中國共產黨的精神族譜,凝聚著中華民族5 000多年悠久文明的傳承和發展歷程的匯總。習近平總書記指出:“學習黨史、國史,是堅持和發展中國特色社會主義、把黨和國家各項事業繼續推向前進的必修課。這門功課不僅必修,而且必須修好”。“紅色基因”對于教育學生黨員堅守社會主義信念,消除和抵制歷史虛無主義思潮、封建思想的影響等具有重要思想引領作用。“革命傳統資源是黨的寶貴精神財富,每一個紅色旅游景點都是一個常學常新的生動課堂,蘊含著豐富的政治智慧和道德滋養”。“紅色基因”是“沒有圍墻的博物館”,包括紅色旅游景點、歷史遺存(如革命活動遺址等)、紀念場所(如烈士陵園、紀念館等)及“紅色基因”文化物質產品等,是革命建設和改革歷史的見證,體現出中國共產黨人拼搏、奉獻等高尚品德境界。在高職院校學生黨建中,借助紅色基因鮮活的思想素材,可使高職院校學生親身感知、感悟歷史,從而極大地增強學生對黨的向心力。

四、高職院校利用“紅色基因”學生黨建工作現狀調查

(一)研究統計情況

本次調查是面向羅定職院、陽江職院、河源職院在校的大一、大二年級學生發放調查問卷。總共發放問卷280份,收回277份,其中有效問卷269份,問卷有效率為97.1%。從統計結果來看,大一年級的占47%、大二年級的占53%,大三年級的已外出實習了。

(二)“紅色基因”運用在學生黨建方式調查

隨著通信5G時代新發展,大學生黨建方式也出現了新模式,高職院校學生黨支部運用和傳承“紅色基因”的網上聯系方式普遍應用微信、參與學習強國、學習通、釘釘等;在校學習的主要方式仍然以常規的“三會一課”為主體。

(三)學生對黨建工作的參與度及態度調查

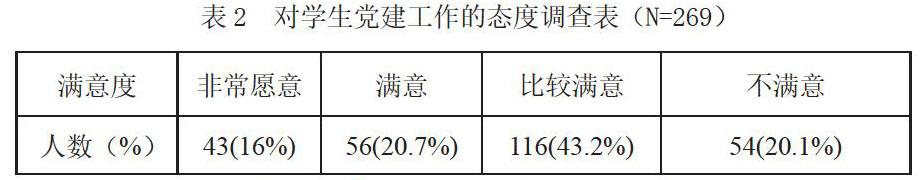

大學生參與校學生黨支部的各項活動是支部建設的具體體現,也是學校黨建工作運行的基礎。調查結果如圖表1所示:可以看出學生積極參與本支部的“紅色基因”黨建工作比例達到37.3%,但是其中只有13%是積極主動參與了學生黨建工作之中,還有小部分人處于關注但未參與狀態。總體來說是有絕大多數(81.1%)的學生參與了學生黨建工作。通過“學生對自己所在支部‘紅色基因運用的滿意度”調查,如下圖表2所示。總體而言,其中滿意度高達79.9%。有20.1%的學生對自己所在黨支部的黨建工作不滿意,說明學院的學生黨建工作還需要努力改進。

(1)“紅色基因”認識度調查

通過調查學生對“紅色基因”或“紅色精神”的理解與認識,以及為何要把紅色基因運用到學生黨建工作中等,訪談(隨機訪談40名學生)顯示:39%的同學回答知道“紅色基因”或“紅色革命事跡”,但對于“紅色基因”定義意義描述不清晰,僅有17%同學對“紅色基因”或“紅色精神”有較準確理解;35%的同學知道紅色基因的大概意思;43%的同學僅聽說過,10%的同學處于完全不知“紅色基因”的狀態。所以學生對“紅色基因”、或“紅色精神”的理解與認識還較淺薄,如果把紅色基因運用到學生黨建工作中去,還有待加強學生對紅色基因的學習理解。

(2)運用紅色基因的實踐和反饋重視不足

通過調查顯示,每所高職院校都以“三會一課”形式學習與傳承“紅色基因”的主要方式。僅有少數支部有過志愿者社區服務、小學幫扶、走訪紅色革命基地等戶外實踐活動,所以學生支部普遍存在著實踐活動較少的現象。還有,通過調查發現學生支部黨建工作都是以系為整體為單位進行運作的,各支部普遍都把精力都集中到實踐活動準備及開展過程中,81%的學生表示實踐活動結束后,基本采取學院新聞報導或總結形式結束,很少在活動結束后對該活動后反應的調查了解,對反饋進行分析和討論,為以后活動的開展作改進。這樣不利于學生黨建工作開展。

五、“紅色基因”在學生黨建中運用實施及方法

高職院校教育規模的擴大,學生黨組織建設也是要改革創新。習近平同志強調:“深入研究黨的建設中的新問題,在新的起點上全面加強和改進黨的建設,不斷提高黨建工作水平,需要把繼承優良傳統和堅持改革創新結合起來”。學生黨建中運用好“紅色基因”,推進資源媒體現代化,踐行路徑具體化,教育形式多樣化。

(一)推進紅色基因踐行路徑具體化

探索“紅色基因”在高職院校學生黨建的有效運用機制,使紅色基因有效推廣學生黨建工作踐行路徑的具體化:一加強組織領導。成立以高校黨委領導的紅色基因教育管理機構,各級黨支密切配合,配備專職黨員管理,層層落實責任;搭建溝通平臺,促進高校與當地政府相關部門、紅色革命基地保持緊密聯系,開展紅色基因教育課堂,如羅定市的“長江坡渡槽”教育基地。二要開創特色理論課堂,利用高職院校所在地區本土紅色革命歷史資源,如:羅定職院的可以把愛國將軍蔡庭鍇紅色勵志教育,將紅色基因教育貫穿到大學生思想政治課中;開展紅色基因實踐體驗活動,如“重溫長征路”活動等。三要發揮學生社團作用。讓紅色基因走進學院社團培訓,由學生自發組織、開展研究,定期召開紅色基因主題文藝會演。

(二)建立大學生紅色基因教育基地、開展“紅色基因下鄉”教育社會實踐

成立大學生“紅色基因教育基地”,建在學生黨支部活動室,由大學生紅色書刊和黨報、紅色文化布告欄等組成,面向全院大學生入黨積極分子和學生黨員開放,管理由各學生黨支負責。供入黨積極分子的黨課培訓、學生黨員報告演講等活動使用。開展大學生社會實踐活動,以大學生入黨積極分子和學生黨員為主體,組建學院、各系部學生支部兩個層次的“紅色基因下鄉”教育社會實踐。開展紅色教育,亮出紅色身份,是“紅色基因下鄉”社會實踐活動的一項重要內容。可組建一支“紅色基因義演隊”,如羅職院踐行的:讓他們走進紅色基地“長江坡渡槽”、“蔡庭鍇故居”,一方面參觀、宣誓;另一方面在周邊鄉鎮進行社會調查,開展鄉村支教幫扶活動和紅色基因宣傳教育活動。

(三)推進“紅色基因”教育形式多樣化

堅持理論聯系實際,將紅色基因融入新入學的大學生日常學習中,為學生開設紅色基因專題知識課程,邀請專家學者、革命先烈后代等作專題講座。將紅色基因融入高校文化,使師生在校園里感受紅色基因的熏陶。思想政治學習上,要倡導學生黨員結合“兩學一做”,加強經典革命閱讀;社會實踐上,建立紅色基因教育實踐基地,搭建實踐平臺,引導學生黨員投身實踐,接受鍛煉。在高校學生基層黨建中有效運用紅色基因,必須尊重歷史,客觀公正地對待中國紅色革命史及其過程中形成的紅色文化、紅色精神等,為新時期下的紅色基因賦予新內涵、新外延。創建“紅色基因”黨員學習交流網絡平臺(網頁或網站),通過博客、微信、釘釘等新媒體進行網絡學習,進行“學習強國”學習,讓學習者在了解歷史的同時,更深刻理解紅色基因內涵,更有利于學生黨建設工作的開展。

參考文獻

[1] 李小倩.加強高校黨的政治建設研究[J].管理觀察,2018,38(11):75-76.

[2] 陳娜,婁瑋.運用紅色文化資源創新高校學生黨建工作研究[J].渭南師范學院學報,2014,29(20):70-73.

[3] 張怡,馬駟駿,王雅嫻.紅色文化的“立體化”教育在大學生黨建工作中運用的初探——基于江蘇省高校的研究[J].法制與社會,2017(13):216-218.

[4] 李嘉.高職院校學生黨建工作創新探索[J].學校黨建與思想教育,2019(24):31-32.

基金項目:2019羅定職業技術學院黨校課題,羅職院黨辦〔2019〕89號(DJYSZ2019009)。

作者簡介:郭振新(1968.10- ),男,廣東羅定人,碩士,講師,研究方向:體育教學與黨建。