城市化也要遵循馬太效應?

精衛

徐克電影《黃飛鴻:男兒當自強》有個一般人不太注意的橋段。該片的背景設定在1898年前后,廣州的茶樓上人滿為患,街道上走來一群游行示威的年輕人,拉著“支持公車上書”“反對馬關條約”的橫幅,高喊“討回臺灣”的口號。吃著叉燒大包的老廣們面面相覷,互相議論:“臺灣是哪里,怎么連省城也不能照顧?”

在19世紀末的中國民眾眼里,“省城”的地位僅次于國都,一般的大事小情,根本無需奔赴北京,省城就可以全權負責—所謂皇權不下縣,民眾不出省。

至少在20世紀90年代之前,中國的人口流動性極低。地方事務地方解決,是一條“分權”的實踐原則。最明顯的例子是辛亥革命后、北洋政府時期,幾個派系的地方軍閥車輪大戰,各個手握地方實權,眼熱大總統的位置。搞得一直沒軍隊的國民黨左右攀附,卻左支右絀、失盡民心。這是地方權力高度集中的體現。

一省的省會最能代表地方權力,同時也要負起對省內其他城市的“義務”。像省會城市,一般都有一個“結對子”的幫扶城市,拿錢、拿技術、派人,打響脫貧攻堅戰。這叫“省會城市的擔當”。

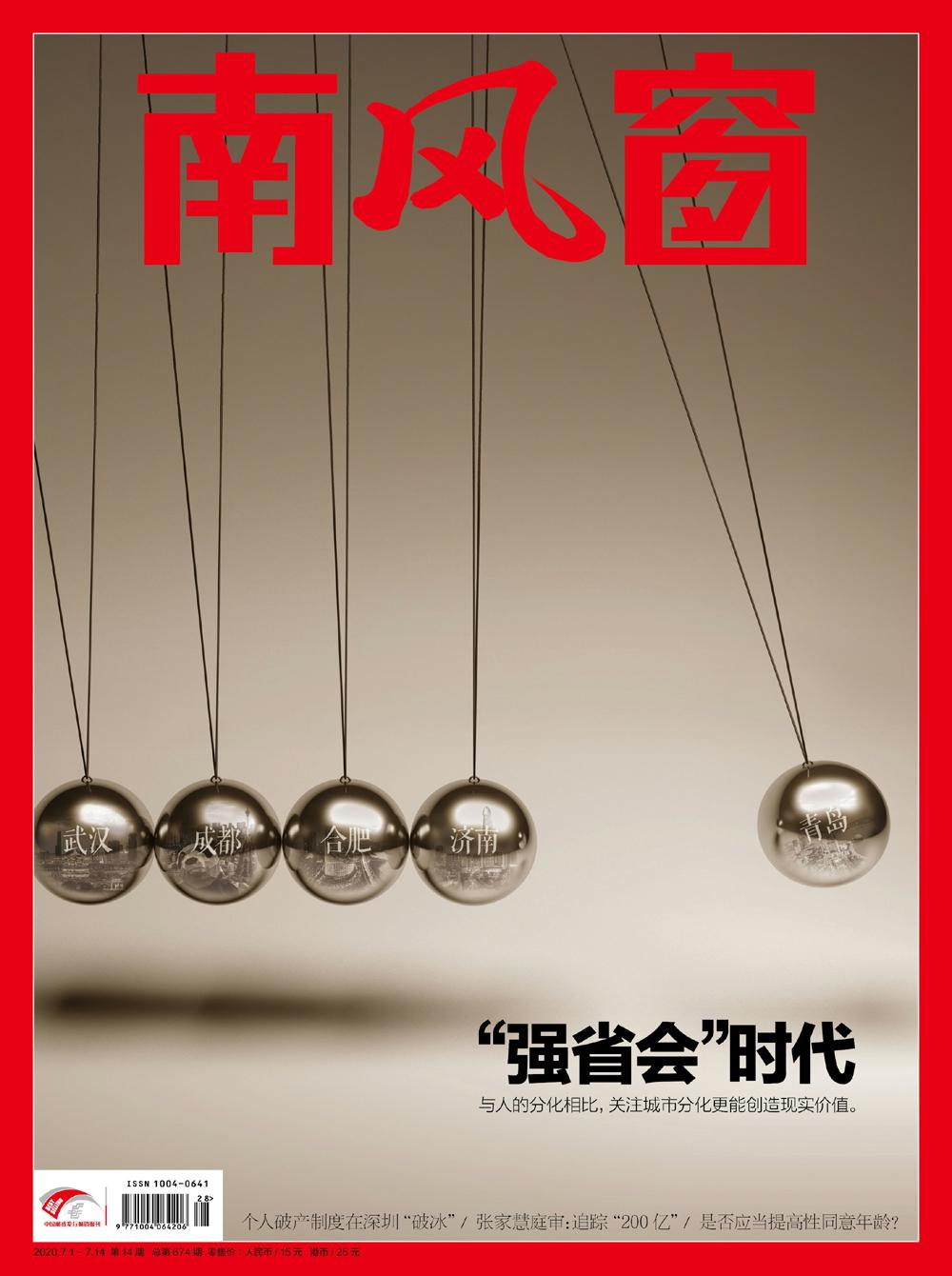

“強省會時代”的策劃,指明了當下中國城市化進程的重要特征:中央支持省會持續做大,說得直白一些,哪怕是“虹吸”也可以。近期濟南合并萊蕪、長春合并公主嶺,都是例子。

值得注意的地方是,在幾年前,虹吸型中心城市、或者說強省會,并不是受到支持的路徑。那時候,城市化的方向在于“各處開花”,政府鼓勵中小城市發展、發揮特色,還希望避免“大城市病”。然而,2017年粵港澳大灣區寫入政府工作報告,2018年長三角一體化政策出臺,城市化的發展風向來了個一百八十度大轉彎。

官方的信息說,這是因為“我國經濟發展的空間結構正在發生深刻變化,中心城市和城市群正在成為承載發展要素的主要空間形式”。

所以,“強省會時代”的“先富”真的能帶動“后富”嗎,還是加速虹吸周圍中小城市的人才和資源?像一小時通勤圈的地區,居民很容易就變成雙城候鳥,那么作為睡城的城市,還有沒有機會在強鄰的光環籠罩下出頭?而省會城市,又能有多少有效的“溢出資源”,分發給下面嗷嗷待哺的中小城市?

這種新的城市化風向,到底是中美貿易戰下一種權宜的發展策略,還是說,城市間的馬太效應,對經濟的持續發展更加有利?

當然,不能否認,一個省擁有一個強省會,不僅意味著擁有一個經濟數據上的“大城市”,還將擁有一個強有力的資源配置中心和話語權中心。