中美競爭的歐洲變量

雷墨

從6月份開始,中美歐之間的雙邊互動開始活躍起來,事實上拉開了后疫情時代三邊博弈的大幕。而在這個過程中,歐洲的動向尤為值得關注。

6月16日至17日,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪,應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。上一次中美官方直接接觸,還是今年1月中旬兩國簽署第一階段經貿協議。在此期間,中美關系給外界的印象,是螺旋式下滑。

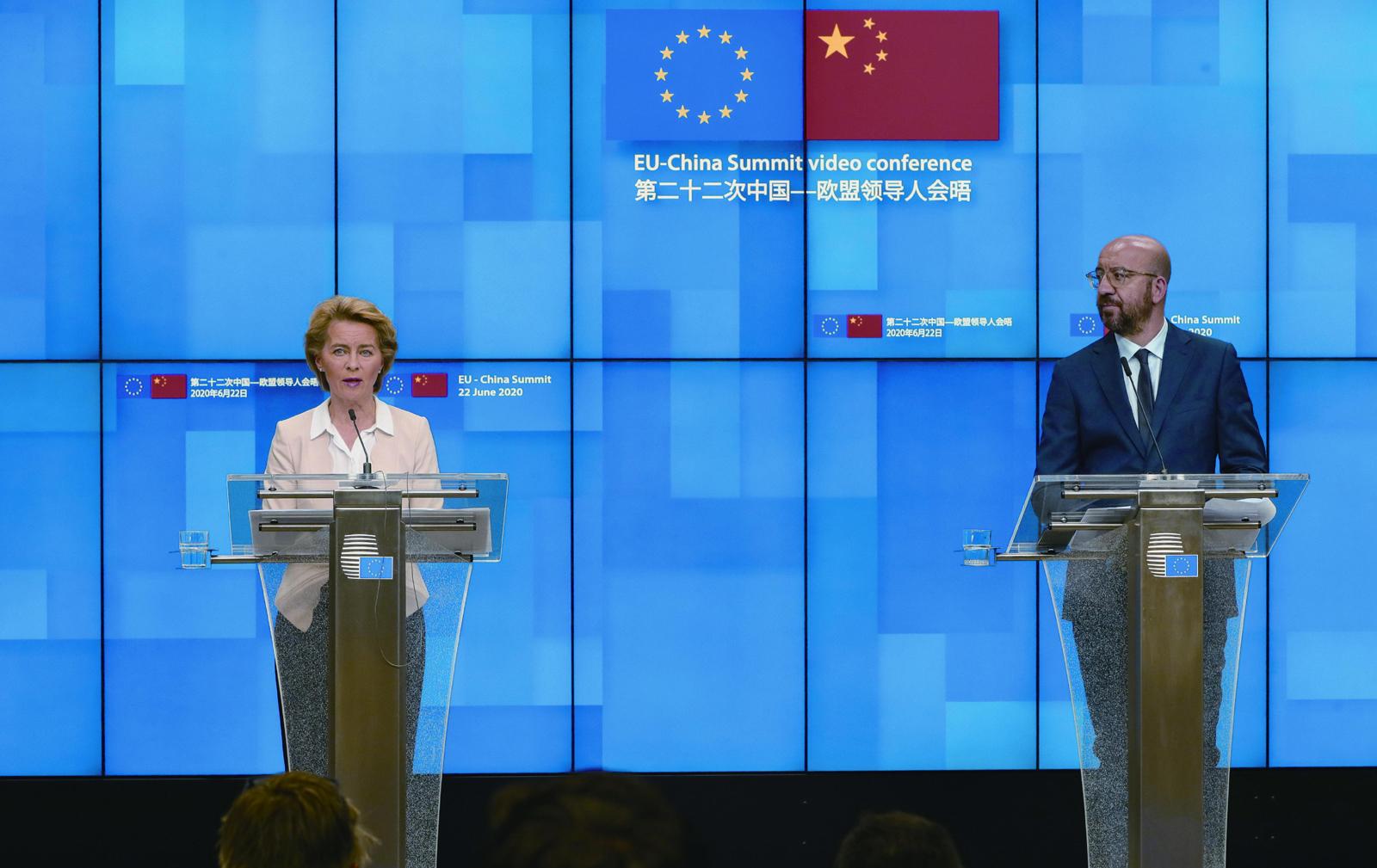

6月3日與5日,中國國家主席習近平分別與德國總理默克爾、法國總統馬克龍通電話。6月9日,中歐第十輪高級別戰略對話以視頻會議的方式舉行。6月22日,第二十二次中國-歐盟領導人會晤,也以視頻會議的方式召開。但是,原定于今年9月在德國萊比錫舉行的中歐峰會,因新冠疫情而另擇時間。

6月15日與18日,歐盟27國外長和防長,分別與美國國務卿蓬佩奧和防長埃斯珀舉行視頻會議。這兩次高級別的會議結束后,都沒有發布聯合新聞公報或聯合聲明。從媒體報道的情況來看,會議上的分歧,一點都不比共識少。不過,同樣是原定于今年9月在美國舉行的七國集團峰會(或許將是擴大版),截至目前還沒有傳出推遲的消息,盡管目前美國疫情還看不到緩解的跡象。

從7月1日開始,德國將擔任為期6個月歐盟輪值主席國。德國之于歐盟中的重要性無需贅言,不再尋求連任的默克爾總理,在戰略不確定時代定位歐盟國際角色的意愿也毋庸置疑。而最大的不確定,就是中美戰略競爭的前景。

新動向

今年3月美國新冠疫情大暴發前,中美關系還因第一階段經貿協議而讓人感到些許樂觀。盡管在2月份中國還是疫情震中時,特朗普政府就沒有放過任何落井下石的機會。美國疫情急轉直下之時,也是中美關系螺旋式下滑的開始。兩國不僅有外交層面的隔空互嗆,都針對對方采取了“不友好”的行動。尤其是美方,對華外交言行充滿戾氣。特朗普不僅聲稱要與中國“全面脫鉤”,還公布了看上去像脫鉤藍圖的戰略報告。

6月中旬中美高官的夏威夷接觸,或多或少有點令外界意外。從中方發布的消息來看,這次會面是中方“應約”與會,雙方認定會面具有“建設性”,而且同意繼續保持接觸和溝通。中方消息全文約150個字,美國官方的口風也很緊,基本可以用“表明了立場、愿意繼續對話”來概括。據美國媒體報道,16日美方安排了晚宴,17日的會談進行了約7個小時。以外交常識來看,雙方應該是談了不少,只是具體細節外界無從得知。

就在緊鄰中美夏威夷會晤時間點的前后,美國與歐盟舉行了“外長+防長”的會議。6月15日,歐盟外交和安全政策高級代表博雷利以及歐盟27國外長,與蓬佩奧召開了視頻會議。這次會議結束后數小時,白宮正式宣布從德國撤出9000多名美國軍人的決定。不過,這個重磅消息,沒有影響事先安排好的6月18日歐盟與美國防長視頻會議的如期舉行。但從媒體報道的情況來看,這次防長會對于歐盟來說儼然像“尬聊”。

對于美歐之間的分歧,美國似乎不太在意,即便是在中國話題上。博雷斯在歐美外長會后發表的聲明中稱,在中國問題上,希望歐盟與美國能建立“雙邊對話”應對中國的挑戰。“在與中國的關系中,有一些問題是要共同面對的,我們的密切合作對于共同解決這些問題非常重要。”德國外長馬斯會后也對媒體表示,“只有歐美同向,我們才會對中國提出美國所提的那些要求。”不過,在美歐外長會上,蓬佩奧對歐盟的這個提議,未知可否(后來在一次學術會議上改口稱“同意”,但如何運作卻沒有下文)。

美歐之間的對話幾乎不在一個頻道上,而中歐之間的互動想象空間似乎更大。

在對歐外交方面,特朗普政府的高官顯然是把“特朗普要求”放在了優先位置。從德國撤軍這個決定,就帶有很強的特朗普個人因素。好像是擔心歐盟以為美國只是說說而已,埃斯珀還在美歐防長會議一周后(6月26日),親自飛赴布魯塞爾面見北約秘書長斯托爾滕貝格,討論如何撤軍的問題。而在此兩天前(6月24日),美國貿易代表辦公室發布聲明,稱美國正考慮對從法國、德國、西班牙和英國進口的價值約31億美元商品加征新的關稅。

美歐之間的對話幾乎不在一個頻道上,而中歐之間的互動想象空間似乎更大。6月3日和5日,習近平與默克爾和馬克龍的通話,是截至那時中國與德法領導人之間,在今年的第三次和第四次通話。而中美領導人截至6月,通話的次數是兩次。領導人之間通話的頻度,反映了雙邊關系的溫度。6月9日和22日,中國與歐盟分別舉行了第十輪中歐高級別戰略對話與第二十二次中國-歐盟領導人會晤。

今年是中國與歐盟建交45周年,雙方都有將此作為打造“新關系”契機的意愿。習近平主席在視頻會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩時說,中方愿同歐方攜手努力,推動“后疫情時代”中歐關系更加穩健成熟,邁向更高水平。米歇爾和馮德萊恩表示,當前世界面臨很大不確定性,只有國際合作才能應對全球性挑戰,只有對話協商才能解決矛盾沖突,消除地區不穩定。“歐方愿本著坦誠的態度,同中方開展戰略對話,擴大共識。”

歐洲之變

從6月份中美歐之間的雙邊互動可以看出,中美戰略競爭是“大背景”,三組雙邊關系的走向都需要放在這個背景下來看。中美戰略競爭還將繼續,但不排除為了“止損”而技術性暫停;美歐之間的矛盾和分歧未見縮小,但在對華外交上的“合作”已經擺在了臺面上;中歐的外交都在考慮美國因素,但也有其雙邊的邏輯。對于中國外交來說,應對中美戰略競爭,把脈歐盟的動向尤為重要。

新冠疫情暴發前,歐盟與中美兩國的關系都在經歷重構。疫情成了這些重構的加速器。認識到這一點,首先要看清新冠疫情對歐盟的自我認知,以及對中美兩國認知的變化。去年5月底的歐洲議會選舉,曾讓外界擔心,歐盟是否會因民粹主義的沖擊而分崩離析。選舉結果表明,民粹主義政黨只是讓歐盟搖晃了一下,并沒有動搖這座政治大廈的根基。換句話說,歐洲人對歐盟有諸多不滿,但總體上認可其存在的價值。新冠危機后,不滿依然存在,但歐盟價值的認可度更為清晰。

就與新冠疫情相關的話題,歐洲對外關系委員會今年6月公布了一份在歐盟9個國家所做的民調。對于“哪個國家或國際組織是新冠危機中最大盟友”的問題,選擇“沒有”的比例(27%)最高,排名第二的是世衛組織(15%),選擇歐盟的(8%)位列第三,占比與選擇中國的(7%)相當。“新冠危機如何改變對歐盟的態度”這個問題,選擇“加強歐盟內部合作”的比例高達72%,選擇“歐盟合作走得太遠”的僅為18%。由此可見,新冠危機讓歐洲人感到無助的同時,也強化了他們對歐盟機制的需求。

新冠危機如何影響歐洲人對中美的認知?根據這份調查,選擇對美國的印象“變差”的比例是58%,選擇“改善”的僅為6%。對中國印象“變差”的比例是46%,選擇“改善”的占比13%。從這個民調可以看出,歐洲人對美國的態度不怎么好基本上是“共識”,但中國在他們心中的形象也暫時沒有實質性的改善。換句話說,新冠危機讓歐洲人感覺美國不再可靠,但對于中國是否值得依靠,還存在很大的疑慮。

歐盟的對華態度如何變,德國的態度很關鍵。美國皮尤研究中心今年4月所做民調的結果,與上述調查基本一致,但也存在微妙差異。“新冠疫情期間誰最值得信任”,選擇本國政府的德國人比例(31%)最高,與選擇“世衛組織這樣的國際機構”比例(30%)接近,選擇歐盟的僅為8%。顯然,德國人對歐盟機制也不滿意,但他們對本國政府的信任,并不能視為“本國優先”,因為他們依然相信全球治理。這一點,或許是與中國潛在且關鍵的外交契合點。

德國人對中美認知的態度,頗耐人尋味。在歐洲對外關系委員會的調查中,對美國人印象變壞的德國人比例是65%,高于歐盟的平均比例58%;對美國人態度變好的比例是4%,低于歐盟的平均比例6%。對中國人態度變壞的比例是48%,略高于歐盟平均比例46%,但變好的比例(7%),也明顯低于歐盟平均比例(13%)。不過,在皮尤調查中“中美兩國哪個對德國更重要”的問題上,選擇與中國建立更緊密關系的比例是36%,這個比例去年僅為24%。選擇與美國建立更緊密關系的比例是37%,而這個比例去年是50%。

新冠危機讓歐洲人感覺美國不再可靠,但對于中國是否值得依靠,還存在很大的疑慮。

民意與政策之間不會是直接的線性關系,但西方民主體制下兩者的關系也不會完全割裂。如果以民意為預判維度,那么在后疫情時代,歐盟機制的分

崩離析幾無可能,在某些領域的功能還將得到強化。美國在歐洲的正面形象正在坍塌,而中國離構建正面形象,還有相當的距離。但從德國人在“應該與誰建立更緊密關系”上可以看出,他們選擇了“務實”。這個選擇,不可能不對歐盟產生影響。

雙軌策略

今年下半年擔任歐盟輪值主席國的德國,可以說是重任在肩。比較緊迫的任務,是要帶領歐盟復蘇遭新冠疫情沖擊的經濟。更能體現任務之重的,是如何定位中美戰略競爭中的歐洲角色,即目前國際輿論熱議的“歐盟如何在中美之間選邊”的問題。從近期中美歐之間的雙邊互動,以及新冠疫情對歐洲的影響來看,歐盟很可能采取“雙軌策略”:一方面通過強化歐盟功能追求戰略自主;另一方面在中美戰略競爭中“選擇性選邊”。

在6月15日歐美外長會議前一天,博雷利在歐盟官網上發表文章,闡述了其對中美戰略競爭的看法。他寫道,美中關系被設定在了全球競爭的軌道上,這一點無論明年1月誰入主白宮都不會改變。“在美中緊張關系成為全球政治主軸時,選邊的壓力在增大。”博雷利明確表示歐盟不會坐等風暴過去,而是會采取戰略性回應。他也強調,歐盟對戰略方向羅盤的使用,將是基于歐盟的需要,而不是幼稚的期望或外部壓力。

在預判歐盟對華戰略走向時,輿論往往把關注的焦點,放在去年4月歐盟對華戰略文件中“系統性競爭對手”的表述上。事實上,歐盟對中國的定位,放在這個表述之前,還有“談判伙伴”“經濟競爭者”兩個。正如博雷利在上述文章中所說,“我們與中國的關系,不可避免地將是復雜和多維的”。從目前的情況來看,如果美國對華戰略的主基調是“競爭”,那么歐盟的主要意圖是“重塑”。

在重塑的過程中,不僅會有競爭,還會有具體問題上的選邊。雖然歐美在經貿上也摩擦不斷,但歐盟在市場準入、投資審查、補貼政策、高科技競爭等方面,對中國的立場事實上正在與美國趨同。這種趨勢,在后疫情時代只會更明顯。默克爾在贊賞中國堅持多邊主義的同時也表示,“歐洲不是中立的,而是西方政治的一部分,歐盟將是西方利益共同體可依賴的伙伴”。這,是不是一種“選邊”呢?