農村問題的核心是現代化不足

李少威

農村的凋敝,學術界和輿論界討論了至少不下20年,今天依然不絕于耳。

這是個偽命題,道理很簡單。

其一,從改革開放揭開了新一輪并且是真正成功的工業化帷幕以來,農業人口向城鎮不斷轉移,國家的城市化程度不斷提高,就是一個必然的、既定的也是我們所追求的方向。

改革開放早期,中國人所狹隘理解的現代化,主要就是去三農化,從農民變成市民,從農村走向城市,從農業轉向工業。

其二,既然離鄉進城是集體與個人的共同訴求,那么農村人口減少,尤其是更有能力適應工業化和城市化要求的青壯年勞動力減少,就是不可避免的。

1978年中國的城鎮化率只有17.9%左右,而到2019年已經超過60%。人從哪里來?當然主要是從農村轉移而來。

其三,一切市場要素都是趨利的,它的流向標準其實只有一個—購買力。

哪里人多,哪里人收入高,購買力就強,那么一切要素資源都會向這個方向傾斜。人們不能預計到農村的變化細節,但它在經濟、社會、文化價值鏈上的位置逐步向下移動,這應該是早有預期的。

所以熱衷于為農村凋敝發出呻吟之聲,既沒有意義,又昧于大勢。

在泥沙俱下的鄉村敘事當中,也的確包含著一些真誠的人文主義和人道主義的聲音,但如果客觀看待,就會發現人民群眾其實是不領情的。

人文主義,主要是對于鄉村傳統習俗和手藝消失的哀嘆,而這是現代化的必然結果。一切在時代背景下喪失了生命力的東西都會自然消亡,不足惜,惜也無益。相反,過去的習俗與手藝大多依賴于過去的經濟社會基礎,并且與貧困并生,從人文角度留戀過去,在實際中往往是不人道的。

人道主義,是反映鄉村凋敝對還身在鄉村的人們造成的身心苦難,以及因為缺乏社會關注而在治理和社會關系上出現的一些光怪陸離的現象,這是值得重視的。不過,觀察對象的局限性,造成了結論的局限性。

真正的人道主義,應該是大視野的,要把已經離開鄉村的超過全國人口40%的人的處境考慮其中,這樣我們就會發現,城鎮化過程本身是一種最大的人道主義的實現。

中國城鎮化—這個世界歷史上規模最為龐大的身份嬗變,主要意義是積極的,首先應該肯定這一點—這就意味著我們承認過去的經濟社會發展策略,大體上是沒有問題的。

在這一前提下再來考察農村剩余人口的處境與未來,就不至于發生本末倒置的錯誤,也才有可能在正確的軌道之內真正找到解決問題的路徑。

是現代化問題

中國社會在過去40多年時間里,發生了翻天覆地的變化,人民從溫飽堪憂,到大多數人衣食不愁,這是一個基本認知。

1978年,中國農村的貧困發生率是97.5%,而到2019年,這一比率變為0.6%,有8億多人擺脫了貧困。我們當然可以就具體標準提出討論,但溫飽問題趨于解決,這是個不爭的事實,中國取得了人類對抗貧困歷史上最輝煌的成績,這一點,在世界范圍內也不會否認。

中國人是怎么做到的呢?

不是因為同情、憐憫的真誠泛濫,歸根到底是因為堅定不移地推進社會現代化。

一開始是農業哺育工業,從鄉鎮企業起步,通過體制改革積累了堅實的工業化基礎。

接著以開放為后盾,形成了全國性的市場連通,促進了分工發展。

真正的人道主義,應該是大視野的,要把已經離開鄉村的超過全國人口40%的人的處境考慮其中,這樣我們就會發現,城鎮化過程本身是一種最大的人道主義的實現。

然后全國市場、全球市場又為分工的快速、深度發展提供了新的基礎和動力,從而創造了更多工作崗位,讓原來占中國人口絕大多數的農民,能夠在社會合作中從事經濟效率更高的工作,獲得更多的收入。

每一個人的經濟生活水平提高,都是享受了社會前行的“水漲船高”紅利的結果。而因為這種“水漲船高”效應是通過改革開放—現代化來實現的,所以,推進現代化,就是解決貧困以及因貧困帶來的諸多社會問題的根本途徑。

然而,具體到個人,每一個人適應現代化趨勢的能力是有區別的。

首先是年齡差異。

年齡大致上決定了一個人從事某種勞動的能力,這是客觀的,無法勉強。

其次是性別差異。

比如,在早期勞動密集型輕工業的狂飆時代—80年代以及90年代初,農村年輕女性,更容易在城市里找到工作,從而獲得超過個人從事農業生產所獲得報酬。

最后是身體條件差異。先天后天疾病患者、智力障礙者、殘疾人或者身體羸弱者,比同齡、同性別的正常身體條件的人更難獲得就業機會。

因此在鄉村里,就會主要剩下老弱病殘幼,或者其它因為特殊原因無法融入現代社會分工體系的人。

這些群體,就是“現代化的尾巴”。

縱觀1978年以來中國的新一輪現代化史,是一個實現孫中山先生在1894年上書李鴻章時提出的“人盡其才,地盡其利,物盡其用,貨暢其流”局面的過程。

在此過程中,三農的遺留問題,其實就是對這四者不能有效回應的結果。背后的力量還是兩個字—市場,市場會選擇人,選擇地,選擇物,以及選擇性地安排交通運輸。

也就是說,依托于市場化的現代化,總是會留下尾巴的,市場解決不了沒有效率的領域的問題。

那么面對這條尾巴,要把它徹底割掉,就只能依靠政府發揮作用。

如果人們的思維是清醒的,那么就會知道,中國政府遠遠超越其他國家政府的轉移支付能力,新農村建設的努力,脫貧攻堅的決心和實效,其實就是彌補現代化過程當中市場能力所不及的方面的切實行動。

尾巴的問題

把現在農村的遺留問題比作“現代化的尾巴”,并不帶有任何“冷血”的意涵。

記者本身就是出身農村,親身見證了農村社會生態的整體沒落過程。獲得的經驗是,人文主義的憐憫與同情解決不了任何問題,它的作用僅僅是自賦了一種書寫的合法性而已。

唯一辦法,就是要通過政府力量,以及動員社會力量—創造市場機制,來讓農村的留守人口更容易地融入現代化進程。而其中最根本的一點則是,要讓他們的勞動成果能夠體現市場價值。

怎么理解呢?

以記者老家為例。老家在粵北山區,山巒起伏,農業時代是人多地少,后來通過工業化和城市化—其中又相當程度上得益于受教育,轉變為人少地多。

這多出來的地,現在只能荒蕪。不過有一點好處,丘陵地帶的氣候,適合種植水果蔬菜,而品種獨特的水果蔬菜,具有不可替代性。

如果這些水果蔬菜僅限于本地銷售,那么它的價格就非常低。但是,在進入新世紀以后,村村通公路的實現,讓任何一個深山老林里的村子,都有水泥公路到達,后來還有了公共汽車和路燈。

公路的連通,意味著市場的連通,于是那些原本只是“土特產”的瓜果,就可以直接抵達發達地區市場。除了水果販子前來批發之外,也有許多珠三角城市的市民,自駕車前往采摘,這就讓瓜果身價倍增,實現了它真正的市場價值。

如今一戶果農的年收入,如果不受天氣和蟲害影響,十余萬元是沒有問題的,基本上可以對沖外出打工甚至通過受教育獲得城市工作的機會成本。人們并不羨慕外出的人,深山老林的村子門口,也停滿了汽車。

很多人總會質疑,國家在許多偏僻鄉村地區修建基礎設施,比如每一個自然村都通上公路,多數自然村都有無線網絡覆蓋,哪怕只有一兩戶人家的村子也接通電力,按照市場效率原則,就是一種浪費。

許多“市場主義者”,總是拘泥于過時的理論,把市場理解為依據自然稟賦自發生成的。中國農村發展的經驗早已證明,市場是可以主動創造的。那些看似浪費、低效率的基礎設施,提供的是農村與現代化連接的通道,通道打開,市場就抵達。

如果人們的思維是清醒的,那么就會知道,中國政府遠遠超越其他國家政府的轉移支付能力,新農村建設的努力,脫貧攻堅的決心和實效,其實就是彌補現代化過程當中市場能力所不及的方面的切實行動。

很多年以前,記者接觸過一個來自西部山區的小伙子,他在珠三角打工,一事無成。后來他又跟我聯系,說他的老家山上有很多羅漢松,在家鄉只能砍了當柴燒,但他發現,在珠三角城市一棵就能賣幾萬元。他在想,能不能把老家山上的樹弄到城市里來?

在個人具體操作層面,當然是一個復雜的問題,但他的觀察無疑是對的。在這樣一個十幾億人構成的大市場當中,貧困與權利弱勢之所以存在,很大程度上是因為勞動和資源的價值被現實限制所低估了。

怎樣才能讓它們不被低估呢?就是要融入一個大的市場,大的市場往往就會給出大的價格。

新農村建設也好,扶貧攻堅也好,都強調“造血”。而“造血”又包括基礎設施建設和產業引導、金融扶持等等,目的都是通向更廣闊的市場,或者說,通向現代化。

通過轉移支付,中國政府是有能力確保中國人不餓死的,但這不是目標,目標是讓每一個都能夠自立,能夠挺身站在現代化的烈烈風中。

要徹底割除這條“現代化的尾巴”,除了讓現代化溶解它,沒有別的辦法。

鄉村社會結構和產業重建

前文述及,鄉村凋敝其實是一個偽命題。

除了這是中國人追求現代化的必然結果,是我們本來已經做好準備去承受的代價之外,還因為,凋敝不是理性概念。

人文主義、人道主義可以是政策動機,但不可能是政策本身,把情感和理智混為一談,這正是中國傳統遺留的惡習。把事情道德化,永遠解決不了問題。

所謂凋敝問題,轉化為理性概念,一是鄉村社會結構不完整,二是鄉村組織能力過于低下。這就是我們應該去正視的問題了。

社會結構不完整,表現為鄉村的資源、體力和智力,都還在持續地往城市輸送。這就導致一個家庭,缺失青壯年男性勞動力;一個村子,缺失權威與中堅;一個鄉鎮,治理往往主要表現為管治,而不是服務。

鄉村組織能力的低下,則分為兩個層面。

一是法定的組織缺乏凝聚力,在代表鄉村集體利益上有所作為的能力和動力不足。

二是自組織能力幾乎蕩然無存,傳統的宗族所提供的公共服務,以及由公共服務而衍生的權威,在多數地方已經不再存在,現代化的基層治理又還沒有深入到鄉村,一些地方的村民就處于自生自滅狀態。

綜合起來看,就是對個體而言,能夠代表個體利益的人,消失了;對集體而言,能夠代表公共利益的人,也不知所蹤。每個人的事情,只能自己去解決。

這就是在國家多年來持續強調鄉村建設的重要性的同時,鄉村的社會生態卻持續原子化甚至叢林化的原因。

而這種狀況,很容易導致一個問題—權力的傲慢。

權力面對什么樣的對象的時候會最為傲慢呢?就是面對一盤散沙的對象的時候。本來我國的鄉村就是一個自治組織,一旦自治本身衰弱了,那么村民們的在自身利益問題上的博弈能力就迅速衰減。

有的時候,權力并不在軌道之上運作,而是采取了一種“社會化”的方式來達到目的,從而可以采用非正當手段“軟硬兼施”,使得農村的現實秩序和心理秩序都受到沖擊。這個問題,在前段時間山東大規模的、疾風暴雨式的合村并居的具體操作中就表現了出來。

作為一個積極的樂觀主義者,記者認為這些都是暫時現象。公共輿論和更高層次的權力應當對之進行及時的制約,但它不是根本性問題,國家對農村的大的方針政策是正確的。

人文主義、人道主義可以是政策動機,但不可能是政策本身,把情感和理智混為一談,這正是中國傳統遺留的惡習。把事情道德化,永遠解決不了問題。

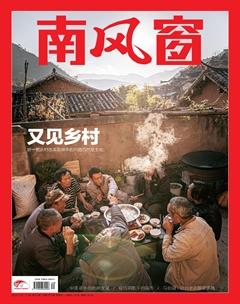

工業反哺農業,城市反哺鄉村的趨勢,在政策引導下,正在產生效果。尤其明顯的一個現象是,農村的產業合作社,在提高農村與廣闊市場、外部現代化世界之間的連通能力上正日益發揮更重要的作用,在此基礎上逐步生成新的現代秩序。在此基礎上,農村也出現了一定程度的青壯年甚至大學生回流,這個趨勢總體上會持續下去,因為時代已經到來。

我們已經可以作出一個判斷,未來中國鄉村社會結構不完整、組織能力欠缺等基本缺陷,將會隨著鄉村振興戰略的步驟推進而被彌補。

用工業的方式、市場的方式以及面向城市的方式來發展農業,重建鄉村產業,這是符合現實的方向。在這種條件下,鄉村事實上也不需要擁有像以前那樣扎堆的人口,就可以完成更高效率的工作。

從大的歷史視野上看,我們今天還在討論鄉村的特殊性,其實是落后的,未來的目標應當是城鄉之間在觀念、生活方式上都幾乎不存在差別。破解城鄉二元結構、推進城鄉要素平等交換和公共資源均衡配置,一直是改革的內容之一,不遠的將來一定可以完全實現,而這一天的到來,意味著現代化覆蓋了農村,所有人都可以從改革發展中分享紅利。

但我們畢竟處于具體的歷史當口,現在鄉村還是特殊的,農民還是特殊的,農業還是特殊的。

這里所謂的特殊,是指它們還處于一個農業與工業、前現代與現代交接的歷史時期,應該得到更多的重視與照顧。特殊意味著弱勢,而弱勢者理應得到更多來自公共權力的關懷,這是舉世皆然的公理,對于社會主義國家,更是不言自明。

然而現實中存在一種反其道而行之的情況,即地方決策者以三農的“特殊”為由,視之為邊緣、拖累,利用其弱勢地位,不考慮農民們的切身利益,隨意揉捏,以拍腦袋的決策來代替群眾路線,又以不合法的手段來貫徹實施,進一步惡化其弱勢處境。

倘若這般行事,遲早無法躲過制度的問責。