采用神經定位選穴針灸配合牽引治療神經根型頸椎病的療效觀察

王紹征

【關鍵詞】神經根型頸椎病;神經定位;選穴針灸;牽引;效果

【中圖分類號】R274.9 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)06-0153-01

前言:多數情況下,患者頸肩臂痛癥狀的出現多半與神經根型頸椎病有著密切的聯系,在頸椎病當中具有較高的發生概率,所占比重在60%-70%范圍內。大量臨床研究表明,神經根型頸椎病主要發生在30歲以上的男性身上,主要以慢性發病的方式為主。通過對該病癥的發生原因進行分析,在人們長期勞累或者頸椎受到損傷的情況下,均有可能會誘發此病,對患者的身體健康造成了較大的傷害。此外,在長期低頭工作的狀態下,也會增加神經根型頸椎病的發生概率。為了讓患者的身體能夠盡快康復,在臨床治療中,通常以針灸、牽引、推拿等中醫治療方式為主。近年來,我國醫療事業取得了較快的發展,在神經根型頸椎病的臨川治療中,也探尋出了新的治療方法。為了加快患者身體恢復的速度、減輕患者的經濟壓力,神經定位選穴電針、溫針、牽引治療方式得到了較為廣泛的應用,且臨床治療效果較為顯著,得到了多數醫生與患者的認可和接受,在本次研究中,通過將以上兩種治療方式進行比較分析,探討出最佳的治療方案,為患者疾病的治療提供更多的參考意見。

1 資料與方法

1.1一般資料

本次研究以我院接受治療的66例神經根型頸椎病患者為主,收治時間為2018年6月-2019年7月,在影像學等相關檢查方式下,所選患者均已經確診,在患病期間,患者存在典型的頸痛癥狀,對疼痛范圍進行觀察,將其與頸脊神經所支配的區域進行比較,兩者區域一致,在壓頭實驗中,檢測結果均為陽性,患者存在服藥史,洗脫期在超過5天,患者不存在脊髓受壓癥狀,均可以接受本次治療,共50名男性,其余16名患者均為女性,最大年齡為66歲,病程最長可達3年,本次研究均獲得患者本人簽字同意,對比分析兩組患者年齡、性別等基本信息,組間差值不具有可比性(P>0.05)[1]。

1.2方法

對照組以常規治療方式為主。正確選取患者的穴位,主要包括頸部夾脊穴、曲池等,所選取的穴位均在患側部位。完成取穴后,在醫生的指導下,患者保持正確的側臥位姿勢,將小枕頭墊放至患肢腋窩下,調整枕頭的擺放位置,以患者感到舒適為宜。選取患者的六個穴位,針刺前按照無菌操作的要求,對患者皮膚進行消毒處理,在正常的操作方法下,完成進針,并與G6805-1型電針治療儀相連接,對強度進行調節,不得超過患者的耐受程度,待留針半小時后,將針尾艾條點燃,待燃盡后將針拔出。其后,實施頸椎牽引,將頭部屈曲位控制在5-15°范圍內,牽引重量在4-6k之間,每次牽引的時間為20分鐘,一天治療一次,待治療20天后,觀察患者的治療效果[2]。

在對觀察組患者治療中,同樣需要牽引配合治療,另外增加使用神經定位選穴針灸的治療方式。在醫生的指導下,患者需保持正確的側臥位姿勢,患肢一側的身體向上,將小枕頭放置在患肢腋窩下,調整枕頭的擺放位置,以患者感到舒適為宜。確定患者疼痛的具體部位,在神經定位診斷分析的方式下,對患者的脊神經跟損害部位加以明確。為尋找出患者酸脹痛、放射感最為明顯的兩個部位,還需在患者的頸椎橫、棘突等部位進行按壓,以此來確定位置,將其作為頸阿是穴。其后,仍采用按壓的方式,在患側肩胛、上肢疼痛等部位尋找4處酸脹痛、放射感最明顯的區域,將其作為進針阿是穴。待確定患者穴位后,開展常規消毒工作,對患者的皮膚進行消毒處理,在舒張進針法的應用下,進行針刺,與此同時,與G6805-1型電針治療儀連接,對強度進行調節,不得超過患者的耐受程度,待留針半小時后,將針尾艾條點燃,待燃盡后將針取出。其后,實施頸椎牽引,將頭部屈曲位控制在5-15°范圍內,牽引重量在4-6k之間,每次牽引的時間為20分鐘,一天治療一次,待治療20天后,觀察患者的治療效果。

1.3觀察指標

對患者治療前后的疼痛程度進行評估,所使用的檢測方式以視覺模擬評分法為主,分值在0-10分范圍內,對應數值越高,則表示為患者的疼痛程度越劇烈。觀察兩組患者的治療效果,使用痊愈、顯效、有效和無效四個維度來進行評價。若患者治療后,頸肩手能夠正常的活動,患肢處并無疼痛感,在相關檢查方式下,各項指標均在正常數值范圍內,則表示為痊愈;若患者治療后,頸肩手能夠緩慢活動,疼痛程度也明顯減輕,病情好轉,則表示為顯效;若患者治療后,患者的頸肩手活動情況與治療前相比較有所改善,但整體效果并不明顯,則表示為有效,若患者治療后,患者的病情沒有發生變化,甚至出現加重現象,則表示為無效。以上指標作為本次療效的評判標準[3]。

1.4統計學處理

使用SPSS20.0統計學軟件對本次實驗數據進行整理,治療前后VAS評分比較為計量資料,單位用(-x±s)來表示,患者治療效果為計數資料,單位用%來表示,在t、x2檢驗方式下,若組間差值符合P<0.05的要求,則表示為具有可比性。

2 結果

2.1觀察組患者的疼痛評分由干治療前的6.87±1.47分降低至治療后的1.14±1.43分,對照組患者治療前后評分值分別為6.27±1.46分、2.87±1.79分,對比前后數值發現,治療后觀察組患者疼痛減輕效果較為明顯,組間差值具有可比性(P<0.05)。 詳細數據請見表1.

表1? 兩組患者治療前后VAS評分比較

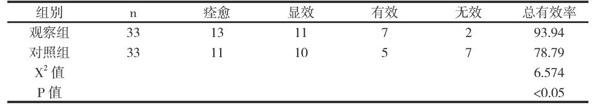

2.2治療后,觀察組患者治愈、顯效、有效總人數為31例,治療總有效率為93.94%,對照組患者7人治療無效,總體有效率為78.79%,組間差值具有可比性(P<0.05)。詳細數據請見表2.

表2? 兩組患者治療效果比較(%)

3 討論

在中醫辨證下,神經根型頸椎病屬于“痹癥”的范疇,發病原因主要與患者生活作息不規律、感受外邪等因素有關,在患病期間,患者患肢會出現不同程度的疼痛,對患者的精神上造成了巨大的折磨,嚴重影響著患者的生活質量。在現代醫學觀點下,神經根型頸椎病的出現主要與坐姿、勞累損傷、不良的生活習慣等因素有關。在對患者臨床治療中。使用神經定位診斷的方式,能夠更加直觀、準確的判斷出患者疼痛、麻木的具體部位,在了解患者及神經跟損害情況的前提下,找出阿是穴,具有針對性采取相應的治療措施。大量臨床實驗表明,這種治療方法在治療神經節段分布區域的疾患中具有一定的作用[4]。

在本次研究當中,觀察組患者治療后疼痛程度得到明顯緩解,由治療前的6.87±1.47分降低至治療后的1.14±1.43分,治療總有效率為93.94%,與常規治療方式下的對照組相比較,組間差值具有可比性(P<0.05)。由此可見,在對神經根型頸椎病患者臨床治療中,神經定位選穴針灸配合牽引治療方式的使用價值較高,可減輕患者的病痛,改善患者的臨床癥狀,治療效果較為顯著。

參考文獻

[1] 李秋汶.間斷性硬膜外鎮痛治療神經根型頸椎病的護理體會研究[J].心理月刊,2019,19:154.

[2] 崔俊濤.中醫針灸配合手法或理療治療神經根型頸椎病的療效比較[J].西藏醫藥,2019,05:14-17.

[3] 林錦坤,謝丹,林遠福,管文娟,唐婉茹.低頭搖正法結合電針治療神經根型頸椎病的臨床觀察[J].按摩與康復醫學,2019,22:33-35.

[4] 鄭竑,林緒超,林東秀,李照輝,何文.神經根型頸椎病ACDF術后患者抑郁及焦慮情緒改善對預后的影響[J].中國骨與關節損傷雜志,2019,09:941-942.