我國銀行業非洲業務發展面臨挑戰、風險預測及建議

劉 雯,丁曉慶,王 宇,李欣峰

(1.中國建設銀行博士后科研工作站,北京 100033;2.清華大學經濟管理學院博士后科研流動站,北京 100084;3.中國建設銀行研究院,北京 100033;4.中國人民大學 財政金融學院博士后科研流動站,北京 100000)

一、引言

經過近十幾年的高速發展,非洲已不再是世人眼中戰亂不斷、貧窮饑餓、瘟疫流行、經濟落后的非洲。非洲GDP 增速過去幾年全球排名第一,尤其是東部非洲的龍頭國家埃塞俄比亞更是連續5 年GDP 增速超過10%。這一切正吸引越來越多的外國投資者的目光,非洲投資回報超過10%,成為投資熱土。但是我們也必須認識到非洲的一些固有的風險依然存在,而且隨著全球政治經濟環境的影響,以及大國博弈等因素的存在,使得這些固有風險有時不僅不會減弱,甚至還會得到強化或衍生出新的風險。同時有些風險因素存在交互影響的問題,使得情況更加復雜。除此之外,高科技在這一大陸上的迅速發展,也會給金融行業帶來新的不確定性。因此,了解非洲大陸固有的獨特的風險因素,及未來這塊大陸的風險走向,對于我國銀行業無論是現行在非業務,還是未來拓展非洲市場都具有十分重大的意義。

二、銀行在非展業面臨風險現狀

(一)時間風險

銀行投資者一旦決定在非投資,立即實現大量增長的情況很少出現,原因是非洲國家大都體量偏小。政治與監管環境非常復雜,需要花大量時間去理解及適應當地政治氛圍。同時,也需要花時間去培養當地合格的員工。因此,要獲得較大增長,投資者必須額外給足2—3 年的時間。由于咨詢和與有關方面合作對展業很重要,因此在非決策過程不可避免要長一些[1]。

(二)基礎設施的挑戰

缺乏恰當的基礎設施對很多非洲國家來說都是一大挑戰。電、水及交通等基本服務都不是習以為常的事,為了保障這些服務,必須付出額外的努力。有些制造業企業則會建立自己的發電設施等。另外,專業服務,諸如市場、會計也有可能缺乏,因此投資者必須考慮到這些不足并予以補救[2]。

(三)腐敗風險

過去腐敗被視為一種因貧困而滋生的惡習,現在卻被證明是錯誤的,腐敗更多是貪婪和自私的結果。根據國際透明組織數據顯示,非洲國家在2018年繼續在全球最腐敗國家排名中“名列前茅”,其中索馬里是非洲最腐敗的國家,而塞舌爾是清廉的國家。索馬里不僅在非洲排名最后,在世界排名也是倒數第一。我們都知道,腐敗是導致不穩定的主要因素之一,不穩定使腐敗有可能蓬勃發展。不穩定的國家無法采取可行的措施來打擊腐敗。有限的言論自由是索馬里政府缺乏透明度的另一個表現[3]。

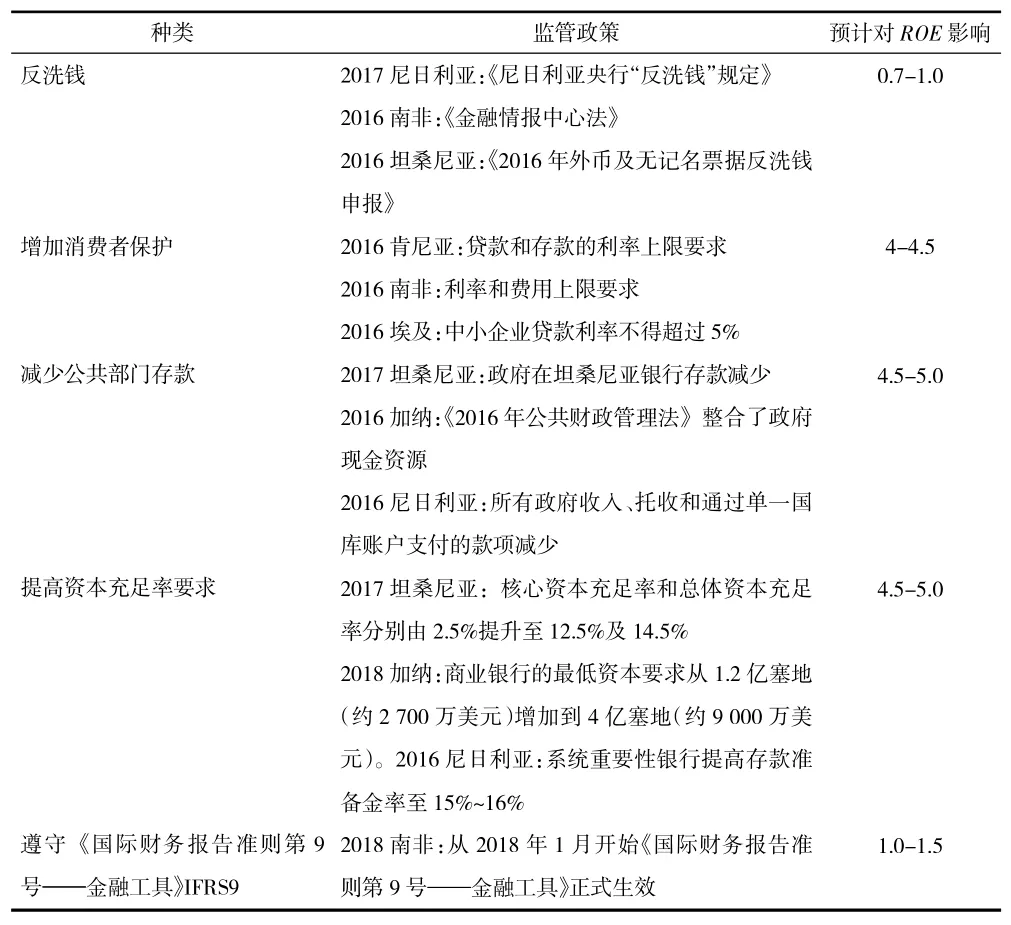

(四)銀行監管風險

除了上述風險外,對于銀行而言,還需要注意非洲對銀行監管變嚴。銀行需要密切關注法規的變化,并加強其合規流程。近幾年非洲監管機構在反洗錢、增加消費者保護、減少公共部門存款、提高資本充足率要求、遵守《國際財務報告準則第9 號——金融工具》IFRS9 五個方面對銀行提出了更嚴格的要求(見表1)。隨著非洲金融業國際化程度的加深,銀行在非業務運營將面臨更大挑戰。

表1 非洲監管趨嚴

三、銀行業未來面臨風險預測

(一)國內通脹及匯率貶值情況將持續

全球經濟增長的下行壓力將導致,非洲商品的國際需求和商品價格下降、資本流入和外國直接投資減少、匯款和旅游收入減少。在北非,資本流入的大幅放緩可能會收緊那些長期經常賬戶赤字國家的國際收支限制。同時,對于石油出口國來說,油價的下跌也會使得它們的財政狀況嚴重惡化,財政赤字將進一步擴大。當財政財政赤字向銀行透支時,如果財政不發國債來彌補赤字,并且讓央行給以平衡,則央行可以用超發貨幣的方式,利用過多的凈發行進行沖抵,結果就是流通中貨幣過多,物價上漲[4]。

聯合國預計非洲整體通脹率將保持相對穩定,從2019 年的9.1%略降至2020 年的8.2%左右,2021 年為7.3%。然而,在一些國家,特別是那些宏觀經濟嚴重失衡的國家,通貨膨脹率卻在上升。在津巴布韋,經濟和金融狀況嚴重惡化,促使惡性通貨膨脹再次出現。在南蘇丹和蘇丹,由于財政赤字貨幣化和國際收支緊張加劇,2019 年通脹率保持在50%以上。利比里亞和塞拉利昂等西非國家的通貨膨脹率也達到了兩位數,這些國家遭受了大幅貶值或出現了更大的財政赤字。

(二)政府債務危機持續,差異化現象明顯

在一些非洲國家,政府債務危機及償還仍將是一個挑戰,如佛得角、剛果、吉布提、厄立特里亞、莫桑比克和蘇丹等國,公共債務水平超過了國內生產總值的100%。而一些債務比率較低的經濟體,包括津巴布韋,面臨著越來越大的償還負擔。雖然各國政府在努力進行財政整頓,債務擴張正在有所放緩,但在非洲各國之間存在著很大的差異。2019 年,多個國家繼續發行歐元債券。南非迄今為止依靠債券發行共籌集了50 億美元,而貝寧、埃及和加納總共籌集了76 億美元。由于經濟增長前景依然脆弱,發行外幣債券的熱潮引發了人們對債務可持續性的擔憂。此外,對于債券到期日和實施項目期限高度不匹配的國家來說(例如,短期到期的債券被用于資助長期基礎設施項目),還本付息可能會成為問題。

(三)金融科技安全風險呈上升趨勢

全球范圍內,針對企業和政府的網絡攻擊事件正呈上升趨勢,隨著金融科技的普及,這一問題的規模只會越來越大。對在非銀行業而言,風險可能更高。根據Serianu 的《2017 年非洲網絡安全報告》(Africa Cyber Security Report 2017),非洲多達96%的網絡安全事件未報告或未解決。

互聯網普及率和數字技術在非洲正迅速普及應用,但非洲各國對于網絡安全的管理和防控并沒有建立完善的機制。IT 服務和咨詢公司Serianu 在2018 年4 月發布的一份報告估計,網絡犯罪給非洲企業造成的損失為35 億美元,高于2017 年的20億美元。報告顯示,尼日利亞遭受的損失最大,達6.49 億美元,其次是肯尼亞,為2.1 億美元,坦桑尼亞為9 900 萬美元。與此同時,非洲大陸95%以上的公共和私營機構每年在網絡安全措施上的支出不足1 500 美元,尤其是中小型企業沒有投資。網絡攻擊范圍從簡單的電子郵件詐騙到使用惡意軟件大規模竊取客戶數據、勒索攻擊和虛假信息或假新聞。這可能會產生廣泛的影響,包括財務損失、聲譽損害以及業務和政府運營中斷。波內蒙研究所(Ponemon Institute)開展的研究顯示,2018 年南非數據泄露的平均成本為365 萬南非蘭特,高于上一年的320 萬南非蘭特。

四、對我國銀行業在非業務開展的建議

第一,要緊跟國內“走出去”企業開拓國際市場。中國與非洲良好的關系為雙方合作奠定了穩定的政治外交環境,非洲崛起的經濟和大量“走出去”企業在非洲的經營實踐給銀行業務提供了巨大潛力。目前中資企業在非洲已有超過1 萬家,營收規模在2015 年就達到1 800 億美元,市場空間巨大。銀行業應加快步伐,抓住非洲發展的機遇,與企業保持緊密聯系,做好企業服務,分享非洲經濟增長帶來的紅利。

第二,長期經營需做好本地化。隨著銀行對非洲經濟的信心增強,越來越多的銀行重視對非洲長期股權的投資和項目建成后的運營管理。從比較成功的經驗來看,長期經營需要扎根當地,融入當地的經濟生活中。一是要嚴格遵守當地法律,嚴守底線,確保商業行為合法合規;二是重視勞工法規和工會組織,建立和諧的勞資關系,促進中非員工溝通交流,尊重當地風俗習慣;三是關注本土文化,文化對銀行在非展業非常重要,如果不了解非洲文化與中國文化的不同,很難在非成功展業;四是建立本土關系。外國投資者必須要獲得當地人員的幫助,才能有效理解行政體系及法律規定。沒有當地人的幫助很難取得進展,很多是因為官僚系統及潛在的文化誤解[5]。

第三,充分運用金融科技應對監管趨嚴和開拓新業務。一方面,隨著非洲國家監管的復雜性不斷增大,銀行為了能夠在嚴格監管下依然實現較高利潤,需要加強運用金融科技手段開展業務,打造數字銀行,高效地運營管理業務。此外,還要創新風險管理方式,增強防范企業違約風險的能力。另一方面,非洲大陸整體金融資源不足,除南非等少數國家外,金融基礎設施普遍較差,多數國家沒有金融賬戶的人口占比超過50%,以2017 年在非洲GDP最高的國家尼日利亞為例,無銀行賬戶的人口占比高達60%。然而非洲的移動互聯網建設雖然仍落后于其他地區,但其3G 以上的網絡覆蓋率已經高達64%,具備金融科技的發展基礎。因此我國銀行業可以利用先進的金融科技實力,將業務通過金融科技手段進行拓展。