家庭教養方式差異對小學生幸福感的影響

段穎娜,姚新華

(北華大學教育科學學院,吉林吉林,132013)

小學生處于個體發展階段中的童年期階段,這是人格形成的重要階段。在這一階段,教師和家長不能一味地進行“填鴨式”教育培養,還要關注小學生的身心發展情況。大部分成年人認為現在的小學生是幸福的,但小學生自己的評價卻不都如此。調查顯示,有一部分小學生沒有幸福感體驗,有的小學生甚至不知道什么是幸福。造成這樣結果的一個原因可能是家庭教養方式的差異。因此,對不同家庭教養方式下小學生幸福感的研究順勢而生。

一、概念界定

(一)幸福感

Ryff認為,心理學中的幸福感研究存在兩大派別:快樂論和實現論。快樂論既關注人們積極、快樂情感的數量,也關注消極、不愉快情感的數量,主要集中在主觀幸福感的研究上;實現論關注個體與生俱來的潛能和才華的實現與發展,認為這種發展可以使個體功能更加健全,實現論主要體現在心理幸福感和社會幸福感的研究中。[1]

主觀幸福感是指一個人根據自己定下的標準對生活質量的總體評估,可以是評估一段時間的情感反應和生活滿意度[2];心理幸福感是指一個人的人生價值和自我潛能,主要強調的是心理上的感受[3];社會幸福感是指一個人在社會環境中產生的心理活動及心理上的變化。

(二)小學生幸福感

小學生幸福感是小學生的主觀感受,是小學生通過自身的感受對外界所接觸的事物和人物進行情感上的判斷,從而產生相應的積極情緒或者消極情緒,其中產生的積極情緒就是小學生的幸福感。由于小學生所處的社會環境只有家庭和學校,接觸到的人和所處的環境幾乎不變,對社會幸福感的體驗較少,因此,小學生幸福感被簡單地認為是主觀幸福感和心理幸福感的結合。

(三)家庭教養方式

家庭教養方式是指在家庭生活中,父母在培養、教育孩子時運用的方法。家庭教養方式可以概括為四種類型:(1)嚴格管教型,即父母對子女要求嚴格并且控制欲極高,對子女提出過高的行為標準,要求子女嚴格按照自己安排的軌跡生活成長;(2)放任不管型,父母對子女的需求漠不關心,對子女缺乏愛與積極關注;(3)民主協商型,父母對子女有足夠的愛與尊重,給予子女肯定與鼓勵,親子之間能夠進行良性交流;(4)一般情況型,父母對子女管教既不嚴格也不放任,親子之間遇事也不相互協商。

二、研究方法

(一)研究工具

本研究運用問卷調查法,采用苗元江編制的《中小學綜合幸福感調查問卷》。問卷包含A、B、C三個部分,A部分有38個題目,采用1—7級計分標準,分為生活滿意、生命活力、健康關注、利他行為、自我價值、友好關系、人格成長七個維度。B部分有12個題目,采用1—7級評分標準,分為正性情感和負性情感。正性情感包括高興、愛、愉快、感激、快樂與自豪,負性情感包括憤怒、恥辱、憂慮、嫉妒、內疚與悲哀。C部分是對目前幸福感體驗打分,采用1—9級計分標準,1分表示非常痛苦,9分表示非常幸福。

(二)研究對象

本研究以吉林市兩所小學一到六年級小學生為研究對象,每個年級隨機選取兩個班級進行問卷發放。本研究一共發放500份問卷,共回收500份問卷,回收率為100%。回收的問卷中,有效問卷459份,無效問卷41份,有效問卷率達91.8%。

(三)數據檢驗

本研究采用SPSS 17.0進行數據整理分析。信度是測驗的一致性和可靠性,本問卷Cronbach α的值為0.849。效度是測驗的準確性,本問卷KMO的值為0.795。以此為基礎,本研究對各個數據進行了分析,運用t檢驗、單因素分析的方法,分析不同家庭教養方式對小學生幸福感的影響。

三、研究結果

(一)總體狀況

研究顯示,小學生的幸福指數均值為7.19(超過平均值4.5),標準差為2.07,說明小學生總體上感覺比較幸福。剩下九個維度得分如下:人格成長>生命活力>正性情感>健康關注>自我價值>生活滿意>利他行為>友好關系>負性情感。

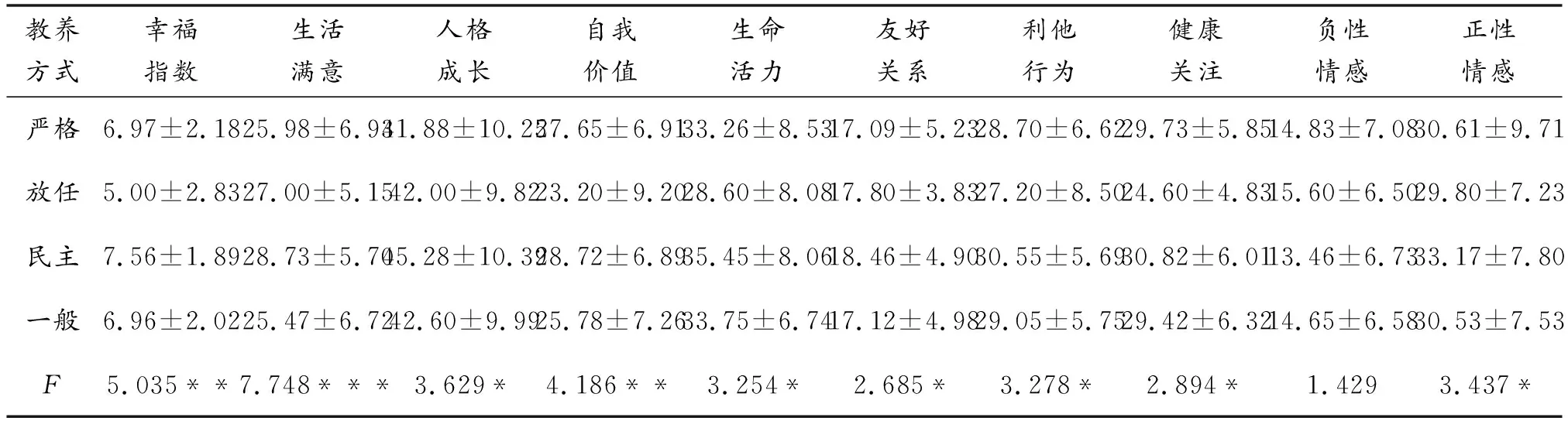

表1 教養方式差異(M±SD)

(二)家庭教養方式差異的影響

由表1可知,小學生在不同的家庭教養方式下幸福感存在顯著差異。在生活滿意方面,民主協商型家庭與放任不管型家庭小學生的幸福感更高。在人格成長和友好關系方面,民主協商型家庭小學生的幸福感最高,嚴格管教型家庭小學生的幸福感最低。在自我價值方面,民主協商型家庭與嚴格管教型家庭小學生幸福感更高。在生命活力和健康關注方面,放任不管型家庭小學生幸福感最低。在利他行為和正性情感方面,民主協商型家庭小學生幸福感最高,放任不管型家庭小學生的幸福感最低。通過總體分析可以看出,放任不管型家庭小學生的幸福感最低,民主協商型家庭小學生的幸福感最高。

四、研究討論

(一)總體現狀

總體來看,小學生的幸福感普遍較高。從問卷的維度來看,人格成長、生命活力、正性情感、健康關注等方面相對靠前。可能的原因是,學生在小學階段把更多的精力放在每天上學可以遇到一起玩耍的同伴、見到自己喜歡的老師、學到自己感興趣的課程上。在小學階段,健康水平和人格成長也很重要。因此,學校、教師、家長要著重關注小學生的健康水平和人格成長,使他們此階段的身心都能達到健康水平,這對小學生以后的人格發展有很重要的影響。自我價值、生活滿意、利他行為、友好關系、負性情感等方面相對靠后。可能是在小學階段,他們對自我價值沒有很強的感受,在生活滿意方面也是父母給他們什么就獲得什么,沒有過多想法。利他行為和友好關系方面在小學生身上體現得相對薄弱一些,可能是在童年期的小學生會較多地表現出達到自己的需求與以自己利益為重的傾向。負性情感這個維度是反向分析的,得分越低代表越好。因此,小學生的負性情感得分較低,說明了小學生負性情感產生的不多。可能是在小學階段,在小學生身上發生的不愉快的事情很快就會被遺忘。

(二)家庭教養方式差異的影響

在生活滿意方面,家庭教養方式無論是相互協商還是放任不管,小學生都會覺得更加輕松自在,從而產生更多的幸福感。在人格成長和友好關系兩方面,父母對子女起到正向引導的作用并且對子女友好可親,小學生會產生更多的幸福感。父母對自己有明確的要求或者與自己溝通交流使其了解自己價值的小學生,在自我價值方面會有更多幸福感體驗。在生命活力和健康關注兩個方面,如果父母對自己一天的生活沒有積極關注,對自己的健康漠不關心,那么小學生的幸福感體驗就最少。在利他行為和正性情感兩個方面,如果父母與自己良好溝通,那么小學生就同樣會積極關注他人,并產生正性情感,提升幸福感體驗。本研究結果顯示,民主協商型家庭教養方式下小學生的幸福感總體上最高,放任不管型家庭教養方式下小學生的幸福感總體上最低。這可能的原因是小學階段的小學生有了一定的主見與看法,如果父母與他們積極溝通、相互協調,就會增強小學生幸福感。但是,如果父母采取放任不管的態度,就會使小學生失去方向,感受不到溫暖,甚至產生負性情感,幸福感下降。

五、研究結論

第一,小學生幸福感總體上較高,幸福指數、人格成長、生命活力、正性情感、健康關注、自我價值、生活滿意、利他行為、友好關系和負性情感這十個維度均高于平均值。

第二,民主協商型家庭教養方式下小學生的幸福感最高,放任不管型家庭教養方式下小學生的幸福感最低。