再辨《三分事略》晚出于《三國志平話》

吳飛鵬

(北京大學(xué)中文系,北京100871)

作為早期重要的講史話本,《三分事略》與《三國志平話》二書,除書名外,在版式行款、情節(jié)文字、插圖等方面都基本相同。學(xué)界普遍認(rèn)可二書存在先后翻刻的關(guān)系。但究竟何者為先,卻出現(xiàn)截然相反的意見。其中,支持《三分事略》早出于《三國志平話》的,以劉世德先生在20 世紀(jì)80 年代發(fā)表的長文《談<三分事略>:它和<三國志平話>的異同和先后》為代表。[1]該文從各個(gè)層面都提出了相應(yīng)的證據(jù),因此獲得學(xué)界較為廣泛的認(rèn)同。此后,持相反意見的學(xué)者在論證自家觀點(diǎn)時(shí),總免不了回顧該文并在一定程度上與之遙相對話,如新近羅筱玉女士《也談<三分事略>與<三國志平話>的刊刻年代及版式異同》(《文獻(xiàn)》2016 年第3 期)一文便是如此。本文亦與劉世德先生意見相左,主要的工作,是在此前學(xué)者反駁劉世德先生提出的證據(jù)之外,就尚未被充分辨析的其他證據(jù)加以討論,目的在于進(jìn)一步申論《三分事略》晚出于《三國志平話》。

一、“黃忠”和“漢黃忠”

《三分事略》和《三國志平話》卷下第十一葉有“黃忠斬夏侯淵”圖。前者中旗子書“黃忠”二字[2]104,后者則書“漢黃忠”三字[3]114(見圖 1)。劉文指出,后者“漢”字形狀較大,與“黃忠”二字不協(xié)調(diào),證明“漢”字是后加上去的。“其原因則在于構(gòu)圖的不當(dāng),旗子畫得過長,使‘黃忠’二字之上留下了空白,不得不用‘漢’字去填補(bǔ)”[1]107。言下之意,指《三國志平話》翻刻《三分事略》插圖時(shí),本只照刻原“黃忠”二字,卻因?yàn)槠熳舆^長而加上“漢”字。由此,劉文認(rèn)為這是《三國志平話》晚于《三分事略》的明證。

圖1

然而,換個(gè)邏輯考慮這個(gè)現(xiàn)象,似乎也可通:《三國志平話》原要刻“漢黃忠”三字,只因下筆頭字刻得過大,后兩字就只能稍小以免出框;當(dāng)《三分事略》翻刻《三國志平話》時(shí),為圖減省,見“漢”字筆畫復(fù)雜,又可有可無,即將其刪去,只刻“黃忠”二字。這種解釋,完全符合《三分事略》一貫的粗疏的刊刻風(fēng)格。這一風(fēng)格,一方面體現(xiàn)在二書相同內(nèi)容的插圖和正文文字,《三分事略》都較《三國志平話》手法遠(yuǎn)為拙劣,就上圖即可窺一斑(同樣是狀畫山石,《三分事略》線條僵硬粗糙,不成模樣)。另一方面體現(xiàn)在《三分事略》往往省刻省字,即以上述的軍旗文字為例,除彼處外,尚有卷中第七葉“關(guān)公斬蔡陽”圖,《三國志平話》軍旗刻“魏將”二字[3]60,《三分事略》則省為“將”一字[2]54(見圖2);卷下第十三葉“關(guān)公斬龐德佐”圖,《三國志平話》軍旗刻“德佐”二字[3]119,《三分事略》亦單刻“將”一字[2]109(見下圖右)。因此,結(jié)合這三例來看,關(guān)于二書插圖中“黃忠”和“漢黃忠”的區(qū)別,與其說是《三國志平話》后加“漢”字,不如說是《三分事略》省刻“漢”字,劉文指出的現(xiàn)象,反倒更有利于用來證明《三分事略》晚于《三國志平話》。

圖2

二、“擺旗”和“拒橋”

同樣是插圖中的問題,《三分事略》和《三國志平話》卷中第十四葉插圖的圖題互異,前者作“張飛擺旗退卒”[2]68,后者作“張飛拒橋退卒”[3]74(見圖3)。依劉文意見,第一,“擺旗”不如“拒橋”貼合情節(jié)文字和插圖場景,所以作為圖題,“拒橋”優(yōu)而“擺旗”劣;第二,“擺旗”不僅劣于“拒橋”,且筆畫更為復(fù)雜,不當(dāng)是后出的改動(dòng)。因此,劉文認(rèn)為“拒橋”乃后出于“擺旗”,而這一證據(jù)更有說服力,證明《三國志平話》晚于《三分事略》。[1]107-109

圖3

就這一圖題而言,“拒橋”優(yōu)于“擺旗”無可否認(rèn)。但問題是優(yōu)者是否一定后出呢?要回答這一點(diǎn),我們?nèi)钥梢詫ふ也鍒D的內(nèi)證。通觀二書插圖,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),二書的插圖風(fēng)格是相當(dāng)求實(shí)、直觀的,圖題涉及的元素總會(huì)在插圖中得到呈現(xiàn)。以本節(jié)討論所涉的“旗”、“橋”一類的非人物元素為例:卷上第四葉“孫學(xué)究得天書”圖,按情節(jié)正文所述,天書在洞中石匣里,孫學(xué)究“用手揭起匣蓋,見有文書一卷”,而插圖為直觀起見,天書即直接展露于孫學(xué)究身邊[3]9;卷上第二十二葉“水浸下邳擒呂布”圖,全圖在城池、人物之外空白處,皆以水波填充,來呈現(xiàn)“水浸”之貌[3]44-45;卷中第五葉“曹公贈(zèng)云長袍”圖,獻(xiàn)袍者雙手捧袍,位于構(gòu)圖中心[3]56-57;卷中第八葉“古城聚義”圖,正文僅云“三人大喜,每日設(shè)宴,名曰‘古城聚義’”,插圖刻畫宴席場面,為呈現(xiàn)“古城”這一圖題元素,即將宴席地點(diǎn)設(shè)于城墻之上[3]62-63;卷中第十二葉“玄德哭荊王墓”圖,即在墓碑上刻“荊王墓”三字以提示[3]70-71;卷中第十八葉“赤壁鏖兵”圖另有兩個(gè)分圖題,一曰“孔明祭風(fēng)”,一曰“黃蓋放火”,后者畫水面上黃蓋領(lǐng)兵縱火,曹兵陷于火海,前者畫風(fēng),在孔明旁以樹枝狂擺示之,仍可見三圖題中的每個(gè)元素在插圖中都不缺[3]82-83;卷下第七葉“落城龐統(tǒng)中箭”圖,畫龐統(tǒng)在城門前倒地,身上插有一箭[3]106 -107;卷下第十四葉“關(guān)公水淹于禁軍”圖,畫于禁兵、馬掙扎于大水中[3]120-121;卷下第十八葉“孔明木牛流馬”圖,各畫木牛、木馬若干[3]128-129;卷下第二十葉“孔明百箭射張郃”圖,畫張郃倒地,已身中數(shù)箭,同時(shí)周圍又環(huán)繞以若干名張弓射箭的蜀兵,所謂“百”字,必直觀出之而后已[3]132-133;卷下第二十三葉“將星墜孔明營”圖,畫將星自夜空墜下[3]138-139。

上述所列,已充分說明《三分事略》和《三國志平話》的插圖和圖題間的關(guān)系,即圖題元素(上文集中于討論非人物元素)不僅會(huì)出現(xiàn)在插圖中,而且往往在構(gòu)圖中被放大以達(dá)到醒目效果。這種“放大”,有時(shí)候是在外形上夸大來強(qiáng)調(diào),有時(shí)候甚至改變正文的敘述來強(qiáng)調(diào)。在此情形下看“張飛擺旗/拒橋退卒”圖,兩圖內(nèi)容完全一樣,張飛立馬橫槍于橋上,曹軍兵卒匆忙后撤,并無“(擺)旗”的元素。這說明該插圖創(chuàng)作之初,就是配合“張飛拒橋退卒”這一圖題的。“擺旗”為后來所改,故而出現(xiàn)了圖題和插圖不相符的情形。由此可見《三國志平話》正是原版,而《三分事略》乃后來者,否則以全書構(gòu)圖規(guī)則來看,《三分事略》“張飛擺旗退卒”圖中必得有“(擺)旗”這一元素。那么,劉世德先生所指出的這一現(xiàn)象,恰好是《三分事略》晚出于《三國志平話》之證,而非相反。至于《三分事略》何以易“拒橋”為筆畫復(fù)雜的“擺旗”(這一點(diǎn)與《三分事略》整體的簡省風(fēng)格出入),其中或偶然或必然、或公或私的原因,我們不得而知。我們或許也不必對此作過多的主觀猜測,主要仍以客觀的插圖內(nèi)證為據(jù)。

三、書名標(biāo)記

《三分事略》與《三國志平話》系同一部書的刊本,卻有著不同的書名。能否從書名的變動(dòng)上發(fā)現(xiàn)二書的先后關(guān)系?劉文亦在這方面提出了自己的看法:一,《三國志平話》全稱《至治新刊全相平話三國志》,它所從屬的建安虞氏刊全相平話系列皆有類似的書名,現(xiàn)存有另外四種,分別是《新刊全相平話武王伐紂書》《新刊全相平話樂毅圖齊七國春秋后集》《新刊全相平話秦并六國》和《新刊全相平話前漢書續(xù)集》。那么,由《三分事略》改名《三國志平話》是因?yàn)橐c其他平話書名保持同調(diào)(“三國志”之于“七國春秋”、“前漢書”等)。二,《三國志平話》的書名較其他四部全相平話多出“至治”這一時(shí)間標(biāo)記,是為了強(qiáng)調(diào)它比“至元新刊”的《三分事略》更新。三,三國故事話本以“三分”為名由來已久,因此《三分事略》這一書名有早于《三國志平話》的歷史條件。[1]109-110

關(guān)于第一點(diǎn),《三國志平話》與其他四種全相平話的書名風(fēng)格確實(shí)更為一致,但這不一定意味著它是由《三分事略》改名而來,也可能就是書商最初為這部叢書內(nèi)各書定下的統(tǒng)一命名風(fēng)格。因此,第一點(diǎn)無法用來判斷《三分事略》和《三國志平話》的書名先后關(guān)系。關(guān)于第二點(diǎn),《三分事略》的刊刻時(shí)間標(biāo)記較為混亂,有“甲午”、“至元”、“照元”三個(gè)相互沖突或意義難解的時(shí)間因素。元代有兩個(gè)“至元”年號(hào),前“至元”在《三國志平話》刊刻年代“至治”之前,但后“至元”卻在“至治”之后。我們的目的就是試圖判斷二書的先后,故而不能先預(yù)設(shè)《三分事略》的“至元”比《三國志平話》的“至治”更早。《三國志平話》顯非案頭創(chuàng)作的產(chǎn)物,而是承襲于說書藝人,依三國講史的受歡迎,完全有可能在《三國志平話》之前存在其他的刊本,只是現(xiàn)今我們僅見兩種而已。換句話說,《三國志平話》所標(biāo)榜的“至治新刊”,可以不是針對《三分事略》而發(fā)。至于第三點(diǎn),乃揭示“(說)三分”作為三國講史的傳統(tǒng)稱呼,不過這種歷史大背景同樣無法用來確定具體問題的答案。

劉世德先生關(guān)于二書書名的三點(diǎn)看法皆屬推測,我們給出的三點(diǎn)反駁也屬推測,這只是證明合理的推測不止一種而已。而二書插圖中殘留的書名標(biāo)記,卻可以作為我們的推測的客觀證據(jù)。所謂插圖中的書名標(biāo)記,如《三國志平話》卷上第三葉“仲相斷陰間公事”圖,中間底部陰刻“上三”字樣,這是指本圖為上卷第三葉插圖,而圖左側(cè)刻有“三國上フ”字樣,這同樣是標(biāo)記該圖為“《三國志平話》上卷”的配圖。[3]6-7他如卷上第六、七、八、九、十等葉插圖,在中縫處標(biāo)刻“三國上フ”,卷上第十六葉插圖標(biāo)刻“三國上フ十六”,卷中第五、八、十等葉插圖中縫處標(biāo)刻“三國中フ”,卷下第二、四、五等葉插圖中縫處標(biāo)刻“三國下フ”,諸如此類情形不勝枚舉,通布全書插圖。與《三國志平話》同屬一個(gè)系列的其他四種全相平話插圖中,刻工都留下了類似的書名標(biāo)記,如《武王伐紂平話》中的“武王中フ”[4],《樂毅圖齊七國春秋后集》中的“樂上フ七”[5],《秦并六國平話》中的“六囗上”[6](“國”省刻為“囗”),《續(xù)前漢書平話》中的“續(xù)漢中二”[7]等。可見在這些全相平話的插圖中,相應(yīng)的書名分別被簡稱為“武王”、“樂”、“六囗(國)”、“續(xù)漢”、“三國”,這是相當(dāng)一致的風(fēng)格。

再看《三分事略》,它的插圖中也有書名標(biāo)記,并仍以“三國”為簡稱。如卷上第十六葉“三戰(zhàn)呂布”圖刻有“三國上”、“十六”字樣[2]32-33,與上文已經(jīng)提到的《三國志平話》同圖中的書名標(biāo)記不僅相同,位置亦幾乎一樣(見下圖);卷中第十一葉插圖標(biāo)刻“三囗中フ”字樣[2]62-63;其他如插圖中縫標(biāo)刻“三國”者亦所在多有。筆者后來發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)(《三分事略》和《三國志平話》插圖的書名標(biāo)記相同)其實(shí)已被李小龍先生在《試論中國古典小說回目與圖題之關(guān)系》一文中指出,但因其文所論重點(diǎn)不在此,故僅在注釋中略云“由此可見有的學(xué)者猜測此書當(dāng)晚于《三國志平話》也并非無因”[8]118。其實(shí),這正是一個(gè)關(guān)鍵性的證據(jù)。如果說《三分事略》早出,那么其插圖的書名標(biāo)記不應(yīng)該是“三分上”、“三分中フ”一類嗎?因?yàn)椤叭帧陛^之“三國”,既符合書名簡稱,筆畫數(shù)又少(即使是與“國”省刻的“囗”相比,“分”字亦不算繁難),依照《三分事略》刊刻的簡省風(fēng)格,豈有不采用之理?合理的解釋是,《三國志平話》刊刻在前,《三分事略》翻刻在后,后者雖然在封面等大處修改了書名,但在這些插圖的邊角細(xì)節(jié)方面仍然亦步亦趨,留下了可供追蹤的痕跡。因此,從這一點(diǎn)看,《三分事略》無疑當(dāng)晚于《三國志平話》。

圖4

四、異文

前面的幾點(diǎn)討論都集中在兩部書的插圖信息上。事實(shí)上,兩部書在正文文字方面的差異也能為二者年代先后問題提供一些線索。羅筱玉女士在《也談<三分事略>與<三國志平話>的刊刻年代及版式異同》一文中,即分類統(tǒng)計(jì)了兩部書的全部異文。[9]不過,我們在運(yùn)用這方面的材料時(shí),劉世德先生有關(guān)這方面的一個(gè)看法非常重要,即“統(tǒng)計(jì)錯(cuò)別字和俗體字的增多或減少,這不足以構(gòu)成判斷版本先后的標(biāo)準(zhǔn)”[1]103。的確,雖然《三分事略》比《三國志平話》有更明顯的文字錯(cuò)誤、簡化等現(xiàn)象,但這并不是判斷二者年代先后的有效參考,因?yàn)殄e(cuò)誤較多的那個(gè)版本可以早出(后來者加以訂正,提高了準(zhǔn)確率),也可以晚出(因趕工、粗糙而不如早先)。但如果仔細(xì)比較二書異文的一些細(xì)節(jié),這方面的材料仍有用武之地。

第一,雖然二書的錯(cuò)別字誰多誰少并不能說明什么,但錯(cuò)別字的改正難度是否在兩部書之間存有差別則值得我們辨析一番。先看《三分事略》正而《三國志平話》誤的例子。《三分事略》卷上第十葉:“在東門外下寨……劉備見道,荒出寨門迎接至中軍帳坐定”[2]21,《三國志平話》誤“寨門”為“宮門”[3]21;卷上第十二葉:“從長安至定州”[2]24,《三國志平話》誤“從”為“徒”[3]24;卷上第十六葉:“諸侯會(huì)合虎牢關(guān)下,克日斬賊臣董卓、呂布”[2]32,《三國志平話》誤“克日”為“克目”[3]32;卷中第三葉 :“梅氏抱阿計(jì),仰面大慟”[2]46,《三國志平話》誤“仰面”為“仰而”[3]52;卷中第七葉:“兄弟道二哥順了曹操”[2]55,《三國志平話》誤“順了”為“順子”[3]61;卷中第八葉:“三人大喜,每日設(shè)宴”[2]56,《三國志平話》誤“每日”為“母日”[3]62;卷中第十葉:“道童報(bào)曰:‘皇叔又來也’”[2]60,《三國志平話》誤“報(bào)曰”為“報(bào)田”[3]66;卷中第十一葉:“曹操拜夏侯敦為大元帥”[2]62,《三國志平話》誤“大元帥”為“天元帥”[3]68;同葉:“夏侯敦言:‘村夫慢我。’”《三國志平話》誤“村夫”為“村天”;同葉:“夏侯敦撞陣而過,去覷士卒無三百”,《三國志平話》誤“無三百”為“先三日”;同葉:“張飛上馬攔住夏侯敦”,《三國志平話》誤“攔住”為“攔往”;第十二葉:“曹公引一百萬大軍”[2]64,《三國志平話》誤“大軍”為“夫軍”[3]70;同葉:“當(dāng)夜文字,天明復(fù)回”,《三國志平話》誤“天明”為“大明”;卷下第一葉:“元帥所奪州府縣鎮(zhèn),皆被張飛所收”[2]84,《三國志平話》誤“所收”為“所牧”[3]94;第十一葉“令夏侯淵出馬”[2]104,《三國志平話》誤“夏侯淵”為“夏侯敦”[3]114;第十六葉:“有老將王平三千軍取云門關(guān),數(shù)日不下”[2]115,《三國志平話》誤“數(shù)日”為“數(shù)目”[3]125。由上可知,《三國志平話》的誤字大體上有兩個(gè)特征:一是形近而誤,二是單字錯(cuò)誤。這類錯(cuò)誤在刊刻的過程中容易犯,但也容易改。即是說,不論二書何者在先,都可以出現(xiàn)上述的差異面貌(《三分事略》在先,《三國志平話》可以在其后犯這些錯(cuò)誤;《三國志平話》在先,《三分事略》也可以在其后糾正這些錯(cuò)誤)。

然而,再看《三國志平話》正而《三分事略》誤的例子,情形就有所不同了。除了類似上舉的單字誤,還有一種連字誤的情形。如卷下第五葉二書的文字對比:

曹操大喜師父言者當(dāng)先生去了官裏詔多與邊璋韓遂金珠離了馬超(《平話》)[3]102

曹公大喜師父言者當(dāng)先生去了官襄設(shè)多與邊璋韓遂金珠離了馬超(《事略》)[2]92

此處敘有人獻(xiàn)計(jì)曹操,用金珠賄賂、離散馬超軍隊(duì)。“官里”即“官府”之意,故此處《三國志平話》正而《三分事略》因形近而訛。這種錯(cuò)誤,從性質(zhì)看,仍屬于刊刻中容易犯的錯(cuò);但反過來,因?yàn)槭沁B字皆誤,句意由此變得難通,卻是較難改正的。換句話說,如果《三分事略》在前,《三國志平話》在后,后者倘若要發(fā)現(xiàn)這類錯(cuò)誤并糾正得當(dāng),比改正單字誤要難得多。

類似的情形,還有同葉:

約到月余張魯與馬超說西有劍關(guān)我曾被餓民劉璋通我下關(guān)(《平話》)[3]103

約到月余張魯與馬超詩四有劍關(guān)我曾被餓民劉璋通我下關(guān)(《事略》)[2]93

同樣地,說是《三分事略》翻刻《三國志平話》時(shí)連字犯了形近之誤則易,說是《三國志平話》翻刻《三分事略》時(shí)糾正連字之誤則難,因?yàn)樵谶@一例中,“說”和“西”之間還屬于語氣上頓開的地方。

再看卷下第十四葉:

男兒膽大謀天子何必更言兒戲爾不如握劍分明道我當(dāng)為君爾當(dāng)死(《平話》)[3]120

男兒膽大謀天子何必更言兒戲爾不如握劍分明猶哉當(dāng)為君爾當(dāng)死(《事略》)[2]110

這是諷刺曹丕篡位的詩。“道”和“我”同樣是分?jǐn)?shù)上下句的情形,在《三分事略》中已經(jīng)錯(cuò)得不知所云,后來者倘要糾正,其難處可知。因此不如說,《三分事略》之誤乃照抄《三國志平話》時(shí)粗心所致,這也符合《三分事略》一貫的粗疏風(fēng)格。

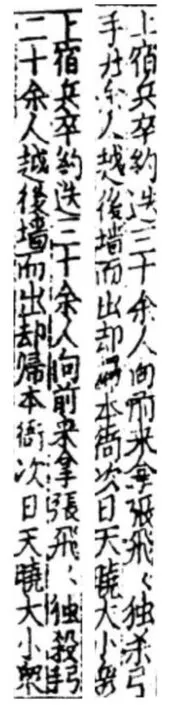

以上討論了二書異文中錯(cuò)別字的犯、改的難易情形,來代替錯(cuò)別字多、少的比較,以作為判斷二書先后的一個(gè)參考。而在錯(cuò)別字的情況之外,《三國志平話》和《三分事略》還有一處異文更能說明問題。這在卷上第十二葉處(見下圖),二書文字對比如下:

上宿兵卒約迭三十余人向前來拿張飛飛獨(dú)殺弓手二十余人越后墻而出卻歸本衙次日天曉大小眾(《平話》)[3]24

上宿兵卒約迭三十余人向前來拿張飛飛獨(dú)殺弓手廿余人越后墻而出卻歸本衙次日天曉大小眾(《事略》)[2]24

如圖5 所示,在《三國志平話》中,“弓手”二字同擠在第一行末尾的單字框內(nèi),而在《三分事略》中,“手”字已移到第二行開頭,而后變“二十”為“廿”。試想,如果是《三國志平話》翻刻《三分事略》,為什么不照常刊刻,而將“弓手”非常規(guī)地置于一框之中,同時(shí)又因少了一個(gè)字而把“廿”展為“二十”?這種“詭異”的現(xiàn)象如果反過來思考,就能得到合理的解釋。首先,《三國志平話》在刊刻之時(shí),所據(jù)的本子(稿本或刻本)第一行末字就是“手”(而非《三分事略》的“弓”),但因此一行中《平話》較所據(jù)本子衍出某字,導(dǎo)致后面排刻不下,為了避免打亂此后的行尾、行首字,故而將“弓手”兩字并書;而當(dāng)《三分事略》翻刻《三國志平話》時(shí),見“弓手”排版非屬常規(guī),即將“手”字置后,而縮“二十”為“廿”,也保證了第二行行尾字不變(但修改了原文)。這不正說明了《三分事略》晚出于《三國志平話》嗎?

綜合上述兩方面的考察,籠統(tǒng)地說,錯(cuò)別字等的多寡,確實(shí)不能直接作為判斷年代先后的標(biāo)準(zhǔn)。但是,如果就錯(cuò)別字的類型和異文的個(gè)別情況加以具體分析,則可以發(fā)現(xiàn),它們之中仍然隱含著可供判斷參考的有效信息。

圖5

五、結(jié)語

劉世德先生還從元人雜劇《劉玄德獨(dú)赴襄陽會(huì)》中發(fā)現(xiàn)其與《三分事略》情節(jié)(《三國志平話》情節(jié)文字亦同)的關(guān)系。《襄陽會(huì)》第二折的主角是“荊王手下家將”王孫,他奉劉琮命去盜取的盧馬,但最終放走了劉備,并送至檀溪。“王孫”作為人名頗為奇怪,而在《三分事略》和《三國志平話》中,正好提到劉琮派人殺害劉備,中卻有人私報(bào)劉備,救他性命,并有一詩曰:“三月襄王(陽)綠草齊,王孫相引到壇(檀)溪。滴驢(的盧)何處埋龍骨,流水依然繞大堤。”這正是“王孫”作為人名的出處。因?yàn)椤断尻枙?huì)》作者高文秀不可能活到《三國志平話》刊刻的至治年代,所以他參考的講史話本應(yīng)該是更早的《三分事略》。[1]110-111

上引《襄陽會(huì)》與三國平話間的關(guān)系的分析,的確很有道理。但高文秀所見的,并非一定得是《三分事略》。一是上文的諸多文本內(nèi)證(包括插圖和文字兩方面)指向《三分事略》晚出于《三國志平話》,二是在《三國志平話》之前,完全可能存在更早的第三個(gè)刊本,而《三國志平話》所標(biāo)榜的“至治新刊”就是針對它而言。因此,高文秀的《襄陽會(huì)》與其說證明了《三分事略》早于《三國志平話》,不如說揭示了《三國志平話》和《三分事略》二書的祖本存在的可能性。

總而言之,劉世德先生《談<三分事略>:它和<三國志平話>的異同和先后》一文思路非常全面,在當(dāng)時(shí)相關(guān)的討論還處于較粗略的階段就已經(jīng)把這一問題的分析推進(jìn)到如此精細(xì)的程度,令后來者在繼續(xù)展開研究時(shí),無論觀點(diǎn)是否相左,都無法繞開其布局。若再考慮當(dāng)時(shí)搜集資料的條件,此成果更加難得。本文所作的分析,即完全站在前輩學(xué)者的基礎(chǔ)上加以反思,主要提出四點(diǎn)文本內(nèi)部插圖和文字兩方面的內(nèi)證:(1)圖題元素必反映于插圖中,故“擺旗”為后改;(2)《三分事略》插圖仍以“三國”為書名標(biāo)記;(3)《三分事略》的連字誤易犯而難改;(4)《三國志平話》“弓手”并書而《三分事略》則否,證明《三分事略》晚出于《三國志平話》。