烏魯木齊西繞城高速烏奎樞紐互通方案研究

黨海龍 齊世博

摘 要:樞紐互通式立體交叉是高速路網中的關鍵節點,互通方案應綜合考慮項目所處地理位置、地形地貌、交通量分析及地方意見,本著節約用地和減少拆遷的原則,合理確定互通方案。文章以烏魯木齊繞城高速公路(西線)工程烏奎樞紐互通為例,論述互通方案比選的具體步驟,可供同行參考借鑒。

關鍵詞:互通立交;互通型式;方案研究

中圖分類號:U412.352.1 文獻標識碼:A

1 概況

烏魯木齊繞城高速公路(西線)工程主要走向為南北向,在烏魯木齊西側與東西走向的烏奎高速公路交叉,為實現兩條高速公路之間的交通流快速轉換,設置烏奎樞紐互通。被交路烏奎高速公路設計時速120公里/小時,剛完成改擴建,改擴建后路基寬度42米,雙向八車道。

2 互通區域地形地貌及受控因素

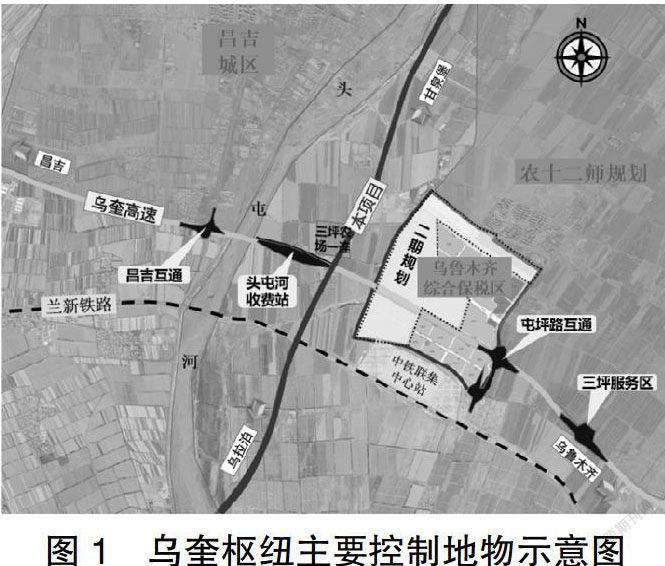

互通區域內地形單一,地勢南高北低,自南向北緩慢下降。區域內主要的受控因素有:昌吉城區、頭屯河、烏魯木齊綜合保稅區、蘭新鐵路、農十二師規劃、三坪農場一連(已完成拆遷)和烏奎高速頭屯河收費站、昌吉互通、屯坪路互通等。互通區域主要控制條件如下圖所示:

由于昌吉城區緊挨頭屯河,兩者之間沒有線位布設條件,本項目線位需布設在頭屯河以東區域。經與烏魯木齊綜合保稅區溝通,保稅區規劃級別較高,明確如本項目侵入保稅區,需自治區人民政府上報國務院同意,協調難度極大。因此,結合本項目整體線位走向,該段線位只能利用頭屯河與綜合保稅區之間地帶布設。

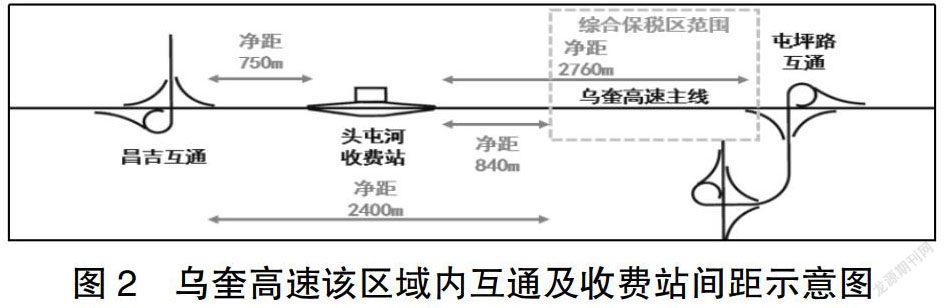

由上圖可知,頭屯河與綜合保稅區之間地帶的寬度僅2.4公里,該段落內還存在剛完成擴建的頭屯河收費站,如要保證烏奎樞紐不侵占綜合保稅區,則互通方案難以避免的要對烏奎高速的頭屯河收費站產生影響。

3 交通量預測

根據交通量預測分析,烏奎樞紐互通預測年限2040年各方向轉向交通量如下:烏拉泊往來昌吉方向為主交通流方向,交通量為23 870 puc/d,甘泉堡往來昌吉方向為次交通流方向,交通量為13 779 pcu/d,甘泉堡往來烏魯木齊方向10 646 pcu/d,烏拉泊往來烏魯木齊方向7 132 puc/d。

4 互通方案比選

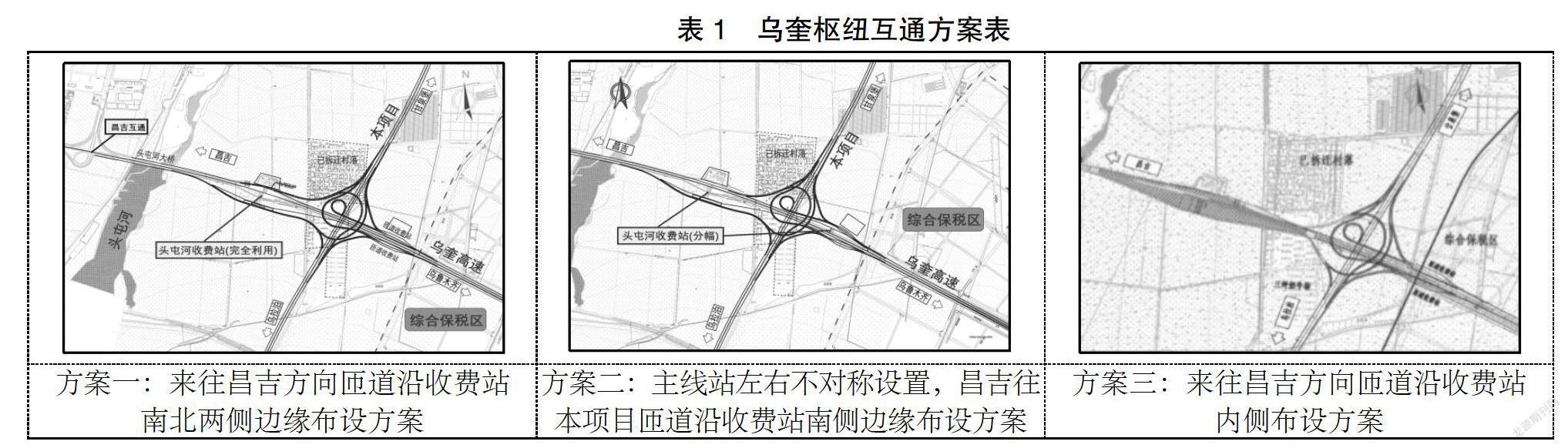

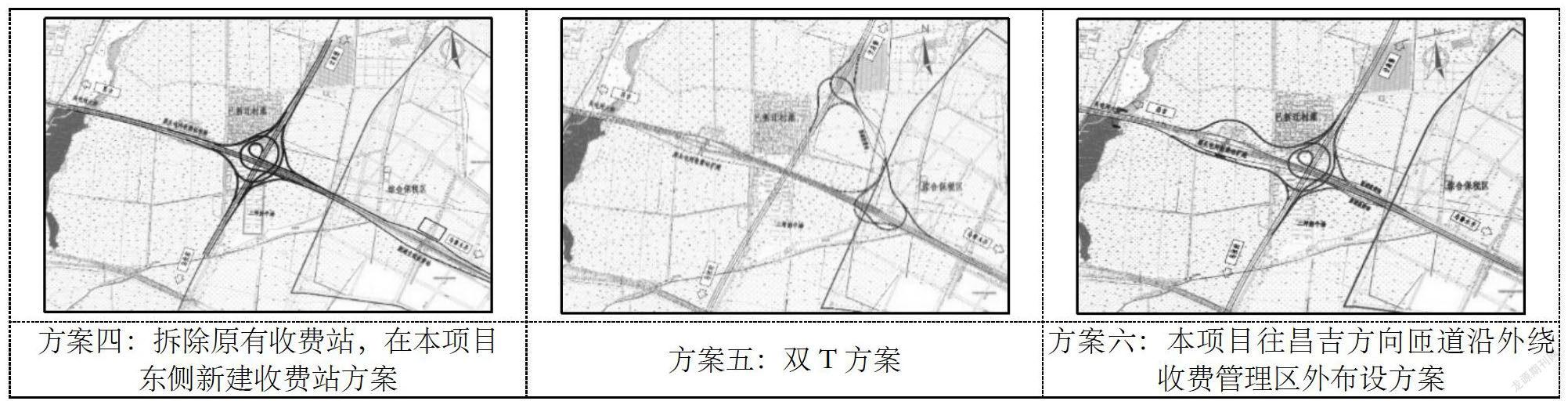

烏奎樞紐互通布設受控因素多,節點協調難度大,根據地形地物、烏奎高速頭屯河收費站和昌吉互通的位置及綜合保稅區規劃,依照規范對互通間間距、互通與收費站間間距的要求,并結合路網布局、轉向交通流特性、互通功能、收費制式和地方意見,本互通擬定了可能的六個方案進行比選:

(1)方案比選。各方案從以下幾個因素進行對比:

①是否侵入烏魯木齊綜合保稅區。方案三、四、五侵入綜合保稅區,方案實施難度大,因而優勢不大。推薦方案應在方案一、二、六中產生。

②是否滿足互通與互通、互通與收費站之間最小凈距。由于昌吉互通、頭屯河收費站、本項目烏奎樞紐互通三者相鄰,除了適應地形、滿足設計功能外,還需滿足《公路立交交叉設計細則》(JTG/T D21-2014)中關于互通與互通,互通與收費站的距離要求,即設計速度為120公里/小時的雙向八車道高速公路互通之間最小凈距為1 200米,如不滿足需設置輔助車道;收費站與前方主線出口之間的凈距不宜小于600米,如不滿足也需設置輔助車道。

所有方案中僅有方案五滿足以上兩種凈距要求,無需設置輔助車道。方案一、二、三、六的烏奎樞紐互通匝道伸入頭屯河收費站,同方案四一樣按照互通間的間距進行核驗,昌吉互通與本項目烏奎樞紐之間的凈距均小于規范要求的1 200米,兩互通間需要設置輔助車道。另外方案四頭屯河收費站與屯坪路互通的之間凈距不足,需在頭屯河收費站與屯坪路互通之間設置輔助車道,其余方案與屯坪路互通凈距均滿足規范凈距要求。

③對烏奎高速的影響。烏奎高速剛完成改擴建目前已通車,為了減小社會影響,降低對烏奎的干擾,方案的選擇應以“盡可能的減小對烏奎的影響”為原則。方案四需拆除已擴建好的頭屯河收費站在綜合保稅區內新建主線站,對烏奎高速影響最大,社會影響較大。方案二需拆除并新建半幅收費站;方案三對頭屯河收費站進行二次拓寬改造,對烏奎高速影響次之。方案一、五、六僅對收費站外側進行局部加寬,對烏奎高速影響均較小。

④工程規模及造價。

由上表可知,除去侵占保稅區的方案五,方案一的工程造價最低。

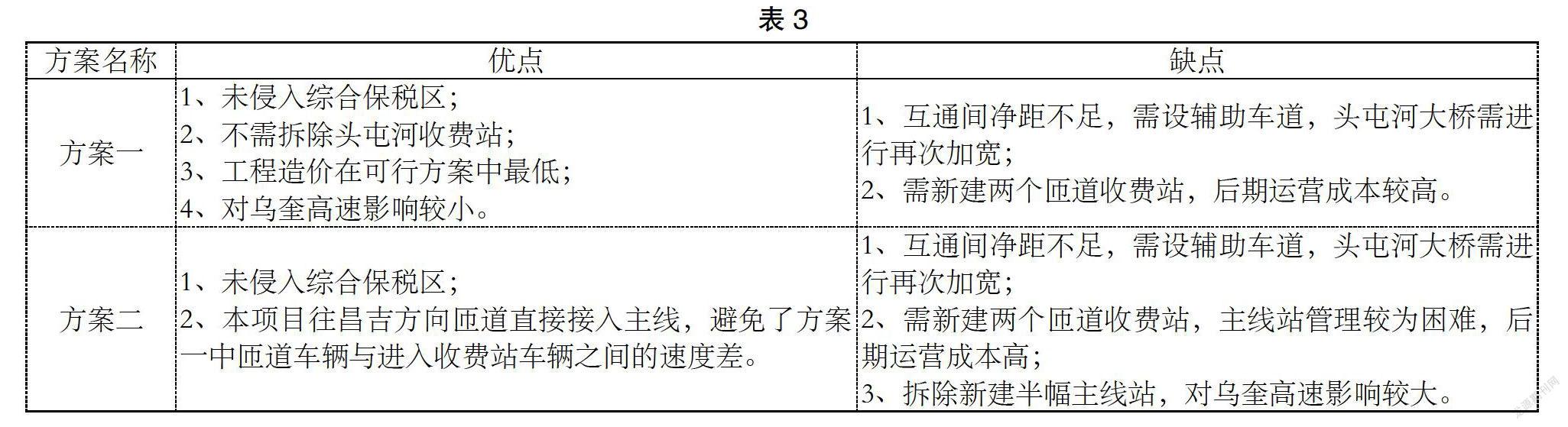

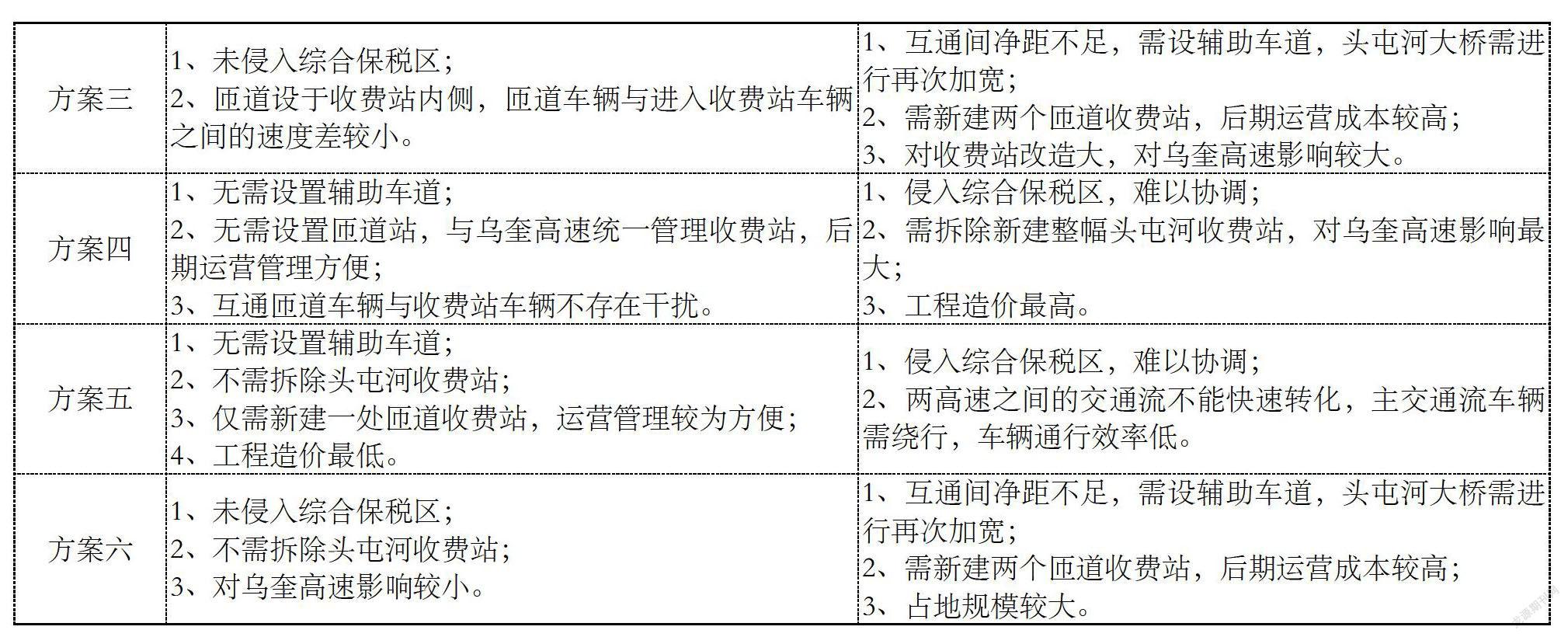

(2)比選結論。各方案優缺點總結如下:

經綜合考慮,推薦可實施性強、工程造價低、對烏奎高速影響小的方案一作為推薦方案。

5 結論

互通方案的比選應先對影響互通方案的控制因素進行研究分析,結合本互通的功能定位和交通量分析,提出多種不同方案,再從對各控制因素的影響、地方意見、工程規模和造價等方面進行綜合比較,最終選擇合理可行的互通方案。

參考文獻:

[1]公路路線設計規范(JTG D20-2017)[S].

[2]公路工程技術標準(JTG D01-2014)[S].

[3]公路立體交叉設計細則(JTG/T D21-2014)[S].

[4]高速公路叢書編委會.高速公路立交工程[M].人民交通出版社,2001.

[5]楊少偉.道路勘測設計[M].人民交通出版社,2004.