新時代高校大學生網絡話語空間及人際交互的引導策略研究

摘要:網絡表情包作為“互聯網+”時代興起的事物,逐漸成為高校大學生群體網絡話語空間中獨樹一幟的傳播符號。作為新時代發展的產物,網絡表情包兼有共時性與歷時性的關系,不僅有高校大學生群體心聲訴求表達的正效應,也有病態化話語表達的負效應。客觀看待網絡表情包對高校大學生網絡話語空間及人際交互的影響,可以正確引導高校大學生,有助于高校大學生的健康發展。

關鍵詞:網絡表情包;網絡話語空間;人際交互

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2020)15-0227-02

一、網絡表情包的誕生與發展

網絡表情包從網絡表情符號發展而來,人們在網絡交流的過程中獲得靈感,與文字表達相比,網絡表情包沒有那么晦澀,更具有代入感和真切感。1982年,美國教授斯科特·法爾曼用基礎文字符號組成了全世界第一個網絡表情符號,他在校園電子公告牌上用ASCII(美國標準信息交換代碼)字符寫下“:-)”表示微笑,拉開了網絡表情符號表情達意的序幕。隨著網絡技術的不斷普及,人們開始借助網絡表情符號傳遞信息、情感,網絡表情包表情達意的能力也得到了凸顯。各類社交平臺自主研發的系列表情包廣為傳播,代表性的有2003年推出的“QQ黃豆”表情,2010年風靡國內的emoji(表情符號)系列等。

2015年4月新浪微博上線“圖片評論”功能,用戶自主創作的圖片表情成為網絡表情包的主力擔當。隨著網絡流行語、政治熱點事件、熱播電視劇群體效仿行為的出現,以此為主題創作的表情包成為高校大學生網絡話語的新鮮元素。

二、網絡表情包對高校大學生網絡行為的影響

(一)以圖敘事:文本易讀性

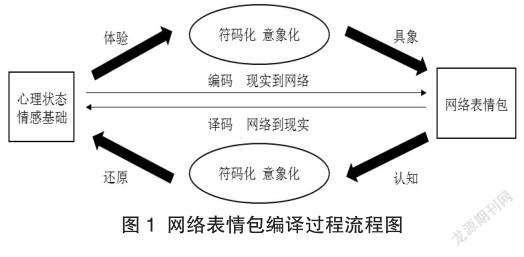

高校大學生群體在接收網絡表情包的同時,也依據自身已有的知識儲備和傳播者“共通的意義空間”進行解碼,而后對其進行二次傳播或加工再創造[1]。網絡表情包的文本在“編碼”與“譯碼”的傳播過程中意義共通且便于理解。

由圖1可知,網絡表情包的傳播過程與現實社會的言語交際相比較,既存在一定的趨同性也有一定的差異性。

(二)情感表達:平等對話性

網絡表情包以圖文結合的方式形成自己獨特的符號系統,在傳播過程中實現從“編碼”到“解碼”的整個過程。高校大學生不再受到現實社會中身份、地位等的劃分,在虛擬社會中扮演著自己想扮演的角色,對話的意義空間更為平等和親民。在傳播過程中,高校大學生極易產生強烈的代入感和獲得感。網絡表情包具有強大的文本敘事和視覺代入功能,使用網絡表情包交流已儼然成為高校大學生群體網絡社會交際中的一種“狂歡儀式”。

(三)身份認同:價值契合性

網絡表情包為高校大學生確立了主體的身份意識。在參與、交流、探討這一系列活動中,高校大學生的身份意識不斷被確立,成為群體之中的“意見領袖”。例如,畢業于中國傳媒大學動畫專業的王卯卯,是創作現象級網絡表情“兔斯基”(Tuzki)的作者。她在自身興趣愛好的引導下,結合專業特長創造出了2007年最火爆的動漫產品,并推出了相關IP(知識產權)衍生品,開展了合作推廣活動。內容文本和自身個性的天然聯系,是網絡表情包在價值層面得到高校大學生的認同,讓高校大學生產生共識的基礎。高校大學生對于自我話語的意見主張逐步被主流文化所認同和熟知。

(四)空間建構:意義延伸性

網絡表情包不僅在內涵意義方面具有延伸色彩,同時也滿足了高校大學生群體自身的情感需求,彌補了文字溝通的不足。實景的人際交流被網絡表情包直觀地再現出來,社交網絡空間的情感表達也因此不斷升溫[2]。在無形中增強了高校大學生群體人際交互的黏性,也滿足了情感道義表達的需要,折射出了高校大學生群體的社會心態和價值取向,在客觀上起到了減壓閥的作用。

三、網絡表情包對高校大學生網絡話語空間及人際交互的現實影響

(一)加速主流文化傳播的離心力

網絡表情包作為高校大學生群體話語空間的產物,在公共領域內直接表達意見主張,形成了獨立于政治建構之外的公共交往和輿論輿情。主流媒體的話語表達和官方意識被逐漸稀釋,媒體的聲音逐漸湮沒在“斗圖”之中,主流文化的公信力呈下降態勢。特別是在高校大學生的網絡社群之中,主流文化無人應和,但暗流涌動的網絡話語卻在肆意傳播,最終致使主流文化的傳播架空在網絡話語空間之中。

(二)刺激暴力謠言現象的流行

由于網絡表情包制作便捷,一些學生為吸引眼球、博取關注而設計、制作出一批充斥著負能量的網絡表情包。同時為暴力、恐怖等別有用心的傳播者所利用,潛移默化中產生負面的暗示。

(三)產生表情達意的審美疲勞

與此同時,以“審丑”為價值標準的網絡表情包,在高校大學生群體的網絡交流中也屢見不鮮。這類表情包大多以扮丑的人物表情、夸張的肢體動作、單調的符號呈現為基本模式,符合高校大學生群體“自我麻痹”“自我調侃”的心理預期。高校大學生群體以角色降格的形式在虛擬社會中扮演著自己的身份,用膚淺的視覺影像代替了深層次的敘事,顛覆了原有的審美范式。

四、新時代下高校大學生網絡話語空間及人際交互的引導策略

任何事物的發展都有一個“度”,只有在“度”的范圍內發展,事物才能長久地生存下去。網絡表情包在高校大學生網絡社交中的盛行,無疑打破了原有的話語空間體系,這一網絡文化現象從亞文化向主流文化的轉型,可能消解傳統文化中正確的價值觀念,而且在傳播的過程中挑戰公眾接受的底線,甚至觸碰法律約束的紅線。要通過話語效力、價值引領和有效引導進行規范,進而建立一個健康、向善的高校大學生網絡話語空間,形成一個健康發展的良性人際交互場域。

(一)發揮思想政治教育的話語效力

在網絡社會中,文字內容的修辭和網絡表情包的補充共同組成了虛擬語境下的“談話場域”,網絡表情包再造了現實社會中人際交互的場景,并注重強調情感的再現與表達。“青年群體擁有最大限度的創作自由,可自行擬定表情包中的圖片選擇、遣詞造句、話語方式等,完成后主動投入網絡社交平臺中傳播。”因此,思想政治教育話語也要因事而化、因時而進、因勢而新,多一些“接地氣”的大眾語言。要主動傾聽高校大學生的想法,真切貼近高校大學生的學習生活,在“共情”“共鳴”中切實發揮思想政治教育的話語效力。例如,由“指尖上的中國”工作室制作的“長征路上小紅軍”系列網絡表情包一經推出就廣受好評,一度成為微信、微博網絡移動端的爆款表情包。它將紅色文化的傳播變得生動有趣,得到了中國軍網、國家國防部等媒體的宣傳推廣。

(二)強化思想政治教育的價值引領

事實上,并不是任何場合、任何對象都可以用網絡表情包代替文本內容進行表達。盡管網絡表情包所傳達的意義內涵豐富且多元,但 “解碼”與“譯碼”之間依然會存在“認知差”。雖然高校大學生群體享受網絡表情包帶來的快感,享受形式大于意義的交流,但這很難直抵人心,傳播內心真實的情感。讀圖時代下的網絡表情包越過了輔助交流的紅線,為了發圖而發圖的無意義交流反而成為人際溝通的阻礙。因而,要在思想政治教育的價值引領中積極發揮“話語優勢”,推動網絡話語空間的網絡文化形成良性循環,使語言的價值真正得以實現。要擅用正向外因引導,充分發揮引領作用,讓思想信念、價值觀念貫穿教育過程的始終,讓網絡表情包成為高校大學生網絡話語空間及人際交互的“調味劑”。

(三)實現思想政治教育的有效途徑

網絡表情包作為高校大學生群體的習慣性表達,作為一種網絡共生體,在創作之初就“投射”出現實社會的話語。因而,把握住網絡表情包在高校大學生群體中的發展方向,是思想政治教育循序發展的有效途徑。第一,實現平臺資源的優勢互補,將網絡思政資源與網絡表情包深度融合,深挖網絡表情包背后的文化內涵。第二,以文化產業為引導,提倡制作精美優良、弘揚正能量的網絡表情包,特別是對傳承傳統文化有益的網絡表情包,形成新時代下網絡表情包文化的表達載體,在吸引高校大學生群體視線的同時,體現對歷史與傳統文化的關注與現實關照。

五、結語

網絡表情包生長于文字體系之外、傳播于話語情理之中,對高校大學生的網絡話語空間及人際交互,既有積極影響也有消極的一面。它能折射出現實社會中高校大學生群體的社會心態和價值取向,透過網絡表情包也能窺見現實社會的網絡話語霸權及傳播態勢,這對于網絡公共空間的頂層設計大有裨益。

參考文獻:

[1] 谷學強,胡靖.非言語傳播視角下網絡表情的傳播功能研究[J].新聞界,2017(3):46-50+100.

[2] 余喬.傳播與文化視閾下的微信表情符號研究[D].湖南師范大學,2017.

作者簡介:陳亞橋(1992—),男,甘肅張掖人,研究生,碩士,助教,天津工業大學黨委學生工作部輔導員,研究方向:網絡思政教育。