例談尋找解題切入點的策略

王鳳君

[摘? 要] 解題是數(shù)學學習中的一項重要活動,解題能力的提升離不開有效的解題訓練,自然更少不了一些必要的解題策略. 教師需從以下幾個方面著手,引導學生找尋解題切入點,發(fā)展解題能力:挖掘隱含條件,剖析結(jié)構(gòu)特征,運用特殊化策略,采用數(shù)形結(jié)合以及利用差異分析法.

[關(guān)鍵詞] 解題;隱含條件;解題路徑;切入點;差異分析

數(shù)學的學習離不開對解題的探索,如何通過必要訓練去提高解題能力,應是廣大數(shù)學教師和學生不斷思考與探索的課題. 筆者在平常的教學中發(fā)現(xiàn),不少學生在解題的時候存在以下問題:有些題目似曾相識,即使冥思苦想?yún)s依然找尋不到解題入口,當別人稍加提點卻又豁然開朗. 事實上,“老虎吃天,無處下爪”是學生在解題中的常見現(xiàn)象,究其根本在于學生尚未找尋到解決問題的突破口,當適當點撥時又會恍然大悟.所以,解題教學中需強化、引導學生去選擇一個容易攻克的切入點,由點及面,讓問題的本質(zhì)逐步自然展現(xiàn). 那么,如何找尋解題的切入點呢?下面筆者通過對多個案例的探究,談談具體的解決策略.

隱含條件:獲得解題路徑的關(guān)鍵

隱含條件,望文生義就是隱藏在數(shù)學問題中的一些含而不露的條件,它可以隱于圖形之中,也可藏于概念之中,還可匿于已知條件的相互聯(lián)系之中. 因此,在解題中學生需善于將這些隱含于題目中的“金針”挖掘出來,從而獲得解題的關(guān)鍵性突破,使問題迎刃而解.

例1:已知直線m被兩條平行線l1:x-y+1=0和l2:x-y+3=0所截線段長度為2■,那么直線m的傾斜角可能是①15°;②30°;③45°;④60°;⑤75°. 以上符合要求的序號有________. (請寫出所有正確答案的序號)

分析:通過觀察,不難得出本題中已知條件有①l1,l2為兩條平行直線;②直線m被l1,l2所截線段長度為2■. 而以上兩個條件對于問題中需求直線m的傾斜角是遠遠不夠的,那么下一步自然就需要深入題目挖掘隱含條件. 首先,據(jù)條件“l(fā)1,l2為兩條平行直線”,可以探求出兩直線間的距離為■;接著,再次觀察不難發(fā)現(xiàn):直線m被l1,l2所截線段長度為l1,l2之間距離的兩倍;然后,借助作草圖可以發(fā)現(xiàn),直線m與直線l1的夾角為30°,而直線l1的傾斜角為45°,則可很快得出直線m的傾斜角為30°+45°=75°或45°-30°=15°,故本題答案為①⑤.

設計說明:讓學生通過計算l1,l2之間的距離,并結(jié)合線m被l1,l2所截線段長度為2■,感知隱含條件的挖掘過程,得出隱含條件“直線m與直線l1的夾角為30°”,突破思維的難點,從而快速求解.

結(jié)構(gòu)特征:構(gòu)成解題路徑的基石

一般數(shù)學題都具有明顯的結(jié)構(gòu)特征,而其中的結(jié)構(gòu)特征往往直指解決問題的切入口. 這就需要在解題過程中,仔細觀察題目的外部特征,深入分析題目的深層結(jié)構(gòu),在剖析問題的結(jié)構(gòu)特征中抓住問題的切入點,實現(xiàn)條件向結(jié)論的轉(zhuǎn)化.

例2:已知f(x)=■,試求出f(1)+f(2)+f■+f(3)+f■+f(4)+f■的值.

分析:本題可以首先計算f(1),f(2),f■,f(3),f■,f(4),f■的值,然后再求出f(1)+f(2)+f■+f(3)+f■+f(4)+f■的值,然而過程的煩瑣是可想而知的. 此時,不妨去觀察式子f(1)+f(2)+f■+f(3)+f■+f(4)+f■的特征,很快可以發(fā)現(xiàn)f(2)和f■,f(3)和f■,f(4)和f■中每一對自變量乘積都等于1,遮擋規(guī)律的“外衣”被迅速剝離,從而自然想到考慮這三對函數(shù)值的特征. 不少學生可以思考到去計算f(2)+f■,從而引申到f(x)+f■,則有f(x)+f■=■+■=■+■=1,所以f(1)+f(2)+f■+f(3)+f■+f(4)+f■=■+1+1+1=■.

設計說明:學生在解題時,需將著眼點置于對題目目標結(jié)構(gòu)特征的分析和聯(lián)想上,有針對性地找尋解題的入口,從而快速找到解題的有效策略.

特殊化策略:獲得解題入口的捷徑

人們認識客觀事物的普遍規(guī)律就是從特殊到一般的思路. 因此,在探究一些一般性問題的時候,我們可以通過研究它的某些特殊情形,為問題的探求提供幫助,從而找尋到問題的解決入口. 而正是這種特殊化策略的靈活運用,才能將認識過程中以退為進的思想方法體現(xiàn)得淋漓盡致.

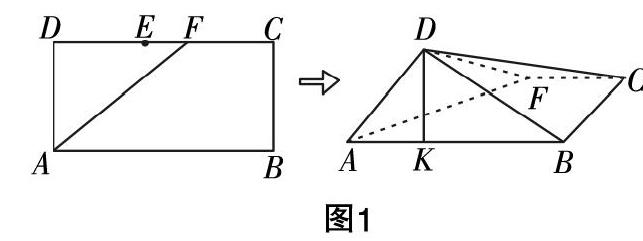

例3:如圖1,已知長方形ABCD中,有AB=2,BC=1,且E為DC的中點,動點F在線段EC上(不與E,C重合). 現(xiàn)沿AF折起△AFD,使得平面ABD⊥平面ABC,在平面ABD內(nèi)過點D作DK⊥AB于K點.設AK=t,那么t的取值范圍為________.

分析:本題若以一般方法著手解決,過程煩瑣且難度較大. 若從特殊化策略入手,也就是從兩個極端位置進行思考,則可簡化解題過程. 當動點F移動到DC的中點時,可以得出t=1. 當動點F移動到C點時,有CB⊥AB,CB⊥DK,所以CB⊥平面ADB,即CB⊥BD. 因為CD=2,BC=1,所以BD=■. 又因為AD=1,AB=2,所以AD⊥BD,則t=■,由此可得t的取值范圍為■,1.

設計說明:本題通過引導學生思考動點F的兩個特殊位置“DC的中點和C點處”,從而快速找尋到解決本題的入口,給出特殊化策略解題的范例,讓學生感悟復雜問題和一般問題的解題方法.

數(shù)形結(jié)合:尋求解題入口的法寶之一

數(shù)形結(jié)合解題的重點是數(shù)與形的相互表征,實現(xiàn)數(shù)與形的相互轉(zhuǎn)化.在數(shù)形結(jié)合解題的過程中,找尋數(shù)與形的轉(zhuǎn)化途徑從而尋找解題突破口不僅是一個重點,也是一個難點. 因此,在解題教學中,教師可以通過富有探究性的題目,引領學生從問題本身進行探索性活動,在解決問題的過程中,將抽象的數(shù)學語言與直觀的圖形相溝通,實現(xiàn)抽象與具體的轉(zhuǎn)化和滲透,大跨度地遷移自身已有的思維方式,從而找尋到解決問題的突破口.

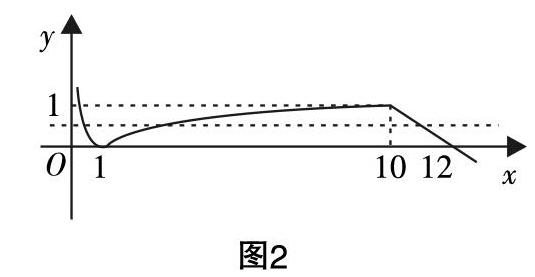

例4:已知函數(shù)f(x)=lgx,0

A(5,6) B. (1,10)

C. (20,24)?搖?搖?搖?搖?搖?搖 D. (10,12)

分析:易得函數(shù)f(x)為分段函數(shù),可以通過作草圖來演繹圖像的變換,由此簡化解題過程. 觀察圖2可知,若要f(a)=f(b)=f(c),可以設a 設計說明:通過本題的典型性來凸顯數(shù)形結(jié)合思想方法的優(yōu)勢,讓學生在解決問題的過程中,培養(yǎng)學生思維的發(fā)散性和想象力,在解題完畢還可以進一步進行總結(jié)與提升,在回顧和概括中提升思想方法的應用能力. 差異分析法:尋求解題入口的又一利器 在解題中,我們會發(fā)現(xiàn)一些題目的條件與結(jié)論之間無論在形式或結(jié)構(gòu)上,還是在圖形或文字間都存在著一定的差異性,我們將它們之間的差異稱為“目標差”. 成功解題的關(guān)鍵就是從找尋目標差入手,通過一個方案的設計來不斷縮小這里的目標差,直到目標差消除,從而在找尋、分析、消除目標差的過程中快速形成解題方案,這種解決問題的方法就是差異分析法. 該方法可以幫助學生快速找尋到解題入口,成為解決復雜數(shù)學題的利器. 例5:已知tan2θ=-2■,■<θ<π,試求■. 分析:首先,從角的差異著手,目標中除θ以外,還有■和θ+■,分析題設,只能找尋到2θ這一個,而事實上它們都可以轉(zhuǎn)化為θ;其次,從三角函數(shù)名稱的差異著手,目標中僅有“弦”,而題設之中僅有“切”,事實上它們也可以相互轉(zhuǎn)化.從而,成功突破本題的關(guān)鍵在于縮小并消除角與三角函數(shù)名稱的目標差. 解:原式=■=■=■. ?搖據(jù)tan2θ=■= -2■,可解得tanθ=-■或tanθ=■. 因為■<θ<π,tanθ=-■,所以原式=■=3+2■. 設計說明:本題巧借差異分析法,從找出差異開始搭建解題通道,并不斷變換思維的視角,關(guān)注到角與三角函數(shù)名稱的目標差,快速聯(lián)結(jié)解題的思維路線,在消除目標差的過程中完善解題路徑. 總之,解題教學的價值并非在于解題的數(shù)量,而是需借助解題活動來提升學生解決問題的策略,這才是解題教學的價值取向. 因此,我們在精選例題訓練時,需站在學生的角度,精選具有典型性和價值性的例題,并以思維為主線,共同展示找尋解題突破口的全過程,讓學生在感受和體驗中落實每個例題固有的“生長”功能,從而實現(xiàn)解題教學的意義和價值. 只有持之以恒,才能真正意義上解決學生面對難題時“習得無助”的問題.