基于核心素養的任務驅動式教學模式探索

劉靜

摘要:闡述任務驅動式教學培養學生的核心素養,以生長素的生理作用為例探討如何運用驅動式教學培養學生生物學學科核心素養。

關鍵詞:核心素養;任務驅動;生長素的作用

1.教學理論

建構主義認為,學習不是由教師向學生傳遞知識,而是學生自己建構知識的過程。建構主義的教學觀是指學習者必須自己通過主動的、互動的方式學習新知識,教師不再是以自己的看法及課本現有知識直接傳授給學生,而是要把教學植根于學生的經驗世界之中。[1]任務驅動式教學是以建構主義理論為指導,以教為主導,學生為主題的教學方法。[2]任務驅動式教學法是指在課堂教學中,學生在教師的引導下,緊緊圍繞一個共同感興趣的任務或者主題活動,在強烈地想完成任務這一動機的驅動下,通過諸如教材、教師、學案等學習資源的主動應用,進行自主探索和互動協作的學習,在完成教師設定的既定任務的同時,逐步形成的適應個人終身發展和社會發展所需要的學科核心素養。

2.教學思路

本文以人教版教材必修三《生長素的作用》為例,分析應用任務驅動式教學培養學生的核心素養。

2.1真實情境導入

驅動任務1:真實情景導入本節的主要內容,從細胞水平和分子水平分析植物生長的原因;再引入相反的情境,引發認知沖突,激發探究欲。

利用放在窗戶邊生長的盆栽向光彎曲生長的圖片,引導學生從細胞水平、分子水平角度分析植物向光彎曲生長的原因,學習生長素能促進生長的作用機制。此時,介紹單側光照射下吊蘭氣生根的負向光性實驗。追問,為什么單側光下植物又表現出負向光性。引發學生思考,認識生長素可能不僅僅是促進植物生長的作用。

2.2設計實驗,探究生長素的作用

2.2.1構建數學模型,培養科學探究能力

針對有價值的問題、疑問或者想法進行探究教學,學生基于好奇與困惑來理解生命現象和建構生命觀念,養成探究思維習慣,領悟如何將科學理論應用于生產實踐。[3]

任務驅動1:設計實驗,控制變量。課前給學生準備濃度為0、10-2、10-4、10-6、10-8、10-10、10-12mol/L的NAA溶液,剪取柳樹的枝條:發芽情況、粗細情況不同的枝條若干,燒杯若干。分析生長素含量少,難提取,若農業生產上需要促進扦插枝條生根,需要大劑量使用時,用生長素類似物替代,進行生長素與生長素類似物概念的轉換。出示NAA溶液使用說明,學生讀使用方法,提出問題:如何測定促進扦插枝條生根的最適濃度?引導學生發現問題,提出假說:探究促進柳條生根的最適濃度。討論平行重復實驗的設置,實驗材料的選擇等。

任務驅動2:實驗材料的選擇和浸泡。小組合作完成材料的選擇和分組,小組代表講述材料的選擇和浸泡扦插的注意事項,師生共同討論選擇材料的注意事項,培養學生的科學思維和探究精神。

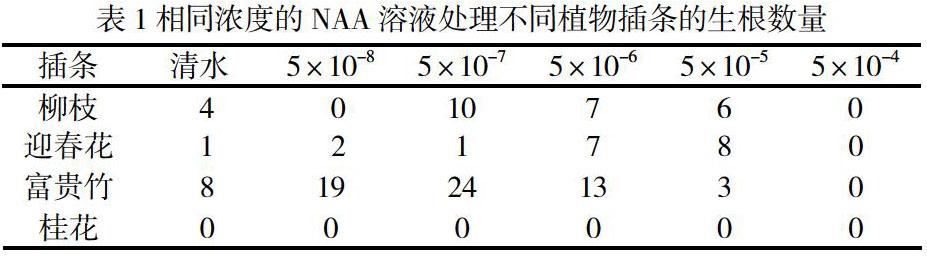

任務驅動3:分析數據,構建曲線圖。學生在課堂上完成實驗設計、實驗材料的選擇和實驗材料的處理,無法觀察枝條生根情況。因此,提供上一屆學生用相同濃度的NAA溶液處理不同植物插條的生根數量統計,學生分析數據,構建曲線圖。

2.2.2分析數學模型,建構概念,培養生命觀念

生命觀念是科學家經過實證后的想法或觀點,是學生討論生命現象和研究生命現象的基本思想方法,是生物學概念的呈現方式。[3]課堂教學中,教師需要以細碎的、具體的事實性知識為基礎,幫助學生概括為抽象概念。

任務驅動1:分析數學模型,學習預實驗的作用。結合學生構建的數學模型,分段的方式逐步引導學生找出波峰、轉折點等分析曲線,培養學生圖文信息轉化能力,得出結論:不同植物對扦插枝條的敏感性不同;相同植物不同濃度對扦插枝條的促進作用不同,較低濃度促進生根,過高濃度反而抑制生根,生長素具有兩重性。提出問題:曲線圖中的波峰就是植物生根的最適宜濃度嗎?師生研討原因。引導學生解釋情景中的生命現象、特性,學習預實驗的作用和生長素的作用,形成穩態與調節觀等生命觀念,為解釋其他生物學現象奠定基礎。

2.2.3獨立探索,培養科學思維

科學思維就是學生能獨立的學習探索,在探索中發現問題,并能指導學生運用邏輯推理解釋問題。[3]

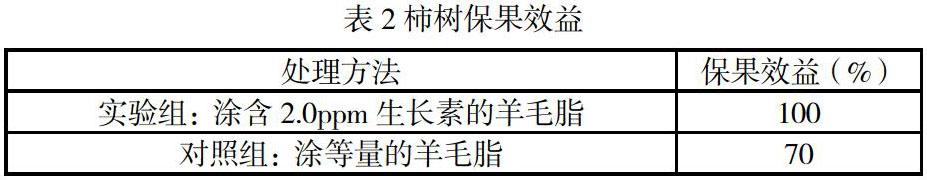

任務驅動1:獨立探索,生長素具有兩重性。閱讀資料1:清水、適宜濃度的NAA溶液、高濃度的NAA溶液處理后的土豆發芽情況。資料2:某專家研究柿樹的落果率,(數據來源于《甘肅農業科技》雜志)。構建概念,資料分析得出:生長素能促進生長也能抑制生長;能防止落花落果,也能疏花蔬果。總計升華,生長素具有兩重性。

任務驅動2:學以致用,培養學生的科學思維。分析校園寶塔形柏樹圖片,提出問題:為什么頂芽優先生長,側芽受到抑制?若要培養枝繁葉茂的植物,應如何處理?頂端優勢原理發現有何應用價值?思考研究頂端優勢的應用價值。

2.2.4應用數學模型,分析問題,培養社會責任

分析討論使用2,4-D除草劑的利弊,探討農藥使用的問題,探討生態農業,培養學生的社會責任感。

本節課以構建曲線——分析曲線——應用曲線為線索,培養學生的學科核心素養,凸顯課程教學理念,學生受益,教師成長。雖然本節課的教學任務完成,但是學生深層次思考的時間不足,教學過程中應留足夠多的時間給學生交流討論。

參考文獻:

[1]劉恩山.中學生物學教學論[M]. 北京:高等教育出版社, 2003. 40-46.

[2]高宏.任務驅動式課堂教學[M]. 天津:天津教育出版社, 2019. 12-47.

[3]劉恩山,曹保義.普通高中生物學課程標準(2017版)解讀[M]. 北京:高等教育出版社, 2019. 39-50.