淺談史前時期陶鼓的特點和作用

李建志

摘 要:陶鼓是史前打擊樂器,具有悠久的歷史,是現代鼓類樂器的雛形。文章以臨夏回族自治州博物館館藏的一件齊家文化陶鼓為例,對史前陶鼓的特點和作用進行分析。

關鍵詞:淺談;史前時期;陶鼓;特點;作用

齊家文化是黃河上游地區新石器時代晚期至青銅時代早期的文化,因1924年首先發現于甘肅省廣河縣齊家坪而得名,其年代為公元前2200—前1700年。齊家文化的分布范圍較廣,地跨甘肅、陜西、青海、寧夏、內蒙古五省。齊家文化最突出的特征是出現了冶銅業,在大規模發掘的早期后段以后的遺址及墓地中都發現了銅制品。考古工作者在皇娘娘臺遺址、臨夏縣大何莊遺址、秦魏家遺址等地發現銅器50多件,這些銅器既有青銅器,也有紅銅器,種類有刀、錐、鑿、環、匕、斧、鉆頭、泡、鏡和銅飾件等,還有一些銅渣。此外,在甘肅省廣河縣齊家坪遺址及青海省貴南縣尕馬臺遺址的考古發掘中,都在墓葬中發現了隨葬的銅斧、銅鏡、銅指環和銅泡等銅器。

齊家文化的玉文化也較為發達,齊家文化遺址中基本上都有玉器出土,其品種繁多,主要有玉璧、玉璜、玉琮、玉璋、玉圭、玉刀、玉戈、玉鉞、玉戚、玉斧、玉錛、玉鑿、玉鏟、玉握、玉梳子、玉管、玉鐲、玉墜、玉珠串飾、玉臂飾等。這些玉器工藝精美,是齊家文化銅器之外最值得重視的文化元素。

齊家文化的制陶業也比較發達,出土的陶器陶質輕薄,部分陶器經慢輪修整,有一些陶罐的口、頸尚留有清楚的輪旋痕跡。齊家文化陶器獨具特色,種類繁多,有泥制紅陶、橙黃陶、灰陶和夾砂紅陶,以泥質紅陶和夾砂紅褐陶為主。齊家文化受到中原地區龍山文化影響,陶器陶質細膩,器形較小,素陶較多。這一時期的陶器種類與馬家窯文化相比有了很大的變化,器形繁多,除罐、盆、碗、缽、豆等器形外,還出現了鬲、盉、鬶、尊等新的器物,反映出當時社會發展的需要和進步。

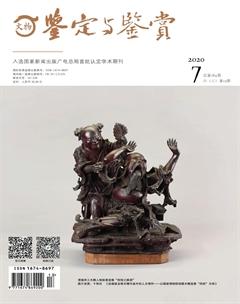

齊家文化較為發達的社會生產力為原始音樂藝術的發展提供了便利條件。事實上,齊家文化不同器形的陶器不僅僅作為生活用品,而且還被制作成樂器,給人們帶來了喜悅和歡樂。這一時期出現了許多樂器,臨夏回族自治州博物館收藏的一件齊家文化素陶鼓(圖1、圖2)就是這一時期最具代表性的器物。

這件齊家文化素陶鼓1976年出土于甘肅省臨夏縣新集鄉,通長48厘米,鼓面徑30.8厘米,由泥質紅陶制作而成。陶鼓通體呈空心漏斗狀,由一大一小兩個造型不同的口與一個較長的中腔等三部分組成,前端為喇叭口,下接較細的圓柱狀鼓身,尾端為壺狀小口。喇叭口沿外壁一周堆塑有均勻的用于蒙膜的9個突鋬,鼓身和口沿的同一側各有一個穿繩的半環耳。此陶鼓制作看似簡陋,卻體現了原始先民的制鼓工藝。

陶鼓是史前打擊樂器,具有悠久的歷史,是現代鼓類樂器的雛形。陶鼓的出現是隨著陶器的發展而產生的,當人類能夠制造陶器,制作出各種生活中的器具或生產用具時,原始先民發現一些陶器器口蒙上東西后能發出聲響,這樣就啟發了先民們的創造靈感,進而制造出了鼓。最早的鼓應該是在生活中常用的壺、罐、瓶等器皿的口部蒙上牛、鹿等動物的皮而制成的,用木棍、骨頭或手等敲擊鼓面能發出砰砰聲響。

目前,陶鼓在國內外均有發現。考古工作者在黃河流域的裴李崗文化、仰韶文化、馬家窯文化、龍山文化、大汶口文化,遼河流域的紅山文化,長江流域的河姆渡文化、良渚文化等文化中都發現了陶鼓。這些史前陶鼓各具特色。陶鼓在國外也很早就出現了,如在今天西亞的美索不達米亞平原的兩河流域蘇美爾文化中,考古人員發現了距今約5000年的陶鼓,鼓直徑約1米,有箍圈鼓和半高座墩鼓兩種,這是目前國外有文字記載的最早的陶鼓。在西亞的巴比倫古國地區發現了距今4000~3000年的圓柱形、細腰形赤陶鼓。在亞述古國先后發現了距今2700年的陶鼓,不同的是這些陶鼓呈錐形。在非洲北部的埃及發現了距今約4000年的鼓。除大量出土的實物外,還有許多反映原始陶鼓的圖像資料,如印度發現了一幅距今約4000年的婦女擊圓柱筒小鼓的浮雕。以上這些均證明了早在新石器時代世界各地就已經開始制作陶鼓。

陶鼓是原始農耕文化的遺存,從古史文獻記載和目前掌握的出土文物來看,史前陶鼓的質地分為泥質陶和夾砂陶兩種。早期陶鼓大多體積較小,制作也相對簡陋粗糙。晚期陶鼓體積增大,制作也逐漸精美,除素面外,有的陶鼓表面還有各種紋飾,主要是繩紋、附加堆紋等,極少數有彩繪,形制也多種多樣,有釜形、罐形、葫蘆形、束腰形、喇叭形等。

陶鼓在原始先民的生活中發揮著極其重要的作用。這些陶鼓是遠古先民精神文化生活的支柱,其與陶鈴、陶塤等一起構成了史前樂器的文化景觀。秋季收獲之后,陶鼓是他們慶祝豐收時載歌載舞的伴奏樂器,為他們帶來了無窮的快樂。史前時期生產力十分低下,先民們為了抵御各種災害,多事鬼神,在各種祭祀活動中,陶鼓成了人與諸神之間的媒介,配以樂舞,為祭祀活動增添了強烈的儀式感。陶鼓不僅是樂器,還是不同部落間征戰時鼓舞士氣、增強進攻力的武器,在狩獵中也被作為驚嚇獵物的工具廣泛使用。陶鼓還兼具報時、報警、傳遞命令信號的作用。

史前陶鼓由于其鼓面大多是皮革,埋藏地下年代久遠,鼓面多被朽蝕而不存,混在陶器群中一時難以鑒別,給考古人員對其命名帶來了一定的困擾。以往史前遺址的發掘報告中,大多將其與其他器物混淆,且登記名稱不一,有的將其稱為“異型陶器”,有的稱之為“喇叭形器”,有的干脆稱之為“特殊器形”,更有一些因其上下貫通不能容物而稱之為“漏器”,僅有極少數遺物被確認為陶鼓。出現這一情況的主要原因:一是發現的史前陶鼓其鼓革早已朽爛,只留下鼓框,所以難以判斷其是否為陶鼓;二是最初階段的陶鼓鼓框多仿照生活中常用的生活用品陶器,這些陶器器形往往與日常生活的實用器基本相同。隨著陶鼓及相關的實物資料的大量出土,人們的認識水平也不斷提高,認識到史前陶鼓必須具備如下條件才能稱之為陶鼓:第一,器物必須是空心的,這樣才能在蒙上動物皮革后發出聲音;第二,器物口部必須有可以繃緊皮革的部位和為蒙皮革而配備的鉤爪、凸棱等;第三,器物必須有一定的長度,而且一般上下貫通;第四,若上下不能貫通,則在器壁上留有大小不等的便于發出聲音的音孔;第五,陶鼓的作用不同,一般要在不同的地點使用,所以必須要有便于提攜或可以懸掛的把、環耳等附件,這樣便于穿上繩子,掛在人身上;第六,必須與器形相似的日常生活用品有明顯的區別。臨夏回族自治州博物館收藏的這件齊家文化素陶鼓具備了史前陶鼓應具有的大部分條件,標志著齊家文化時期史前陶鼓制作技術基本成熟,為我們研究史前時期原始先民的音樂生活以及原始樂器的發展演變提供了珍貴的實物標本,也為我們展現了中國音樂從打擊樂器開始,進而產生磬、鼓、弦樂,最后才是管樂的發展脈絡,見證了先民曾經的精神文化生活狀態,見證他們載歌載舞、慶祝豐收的精神寄托,更見證了中華文明的曙光。它傳達出的信息,是中華民族生生不息的民族精神。只要鼓聲響起,一種振奮人心的力量便從血液里迸發出來,高昂的斗志燃起,凝魂聚氣,勇攀高峰!