烏蘭布和沙漠東北部麥草沙障防風固沙效果研究

肖巍 喬保軍 范海朋

摘要:機械沙障是主要的固沙措施,也是生物治沙的前提。以烏蘭布和沙漠東北部流動沙丘為研究對象,在沙丘迎風坡布設了3種不同規格(1m×1m、1.5m×1.5m、3m×3m)的麥草沙障,并測定了麥草沙障鋪設前、后沙丘不同部位不同高度處的風速、輸沙量。結果表明:流動沙丘鋪設麥草沙障后,地表粗糙度顯著增加;3種不同規格(1m×1m、1.5m×1.5m、3m×3m)的麥草沙障對沙丘地表粗糙度改變程度不同,障格越小粗糙度改變越明顯;綜合考慮固沙效果和鋪設成本,建議研究區應以1.5m×1.5m的麥草障格為宜;與裸沙丘相比,鋪設麥草沙障后相對輸沙量在0~4cm層減少,特別是0~2cm層更為顯著,在4~30cm層內增多。

關鍵詞:風速;粗糙度;輸沙量;風沙流結構;麥草沙障;烏蘭布和沙漠

中圖分類號:S152.3

文獻標識碼:A

作者簡介:肖巍(1987-),男,工程師。研究方向:生態環境保護和環境影響評價。

我國是世界上受荒漠化影響較大的國家之一,政府歷來非常重視荒漠化防治。自20世紀50年代末,我國即開始開展防沙治沙工作,經過近70a的研究,創造了很多世界領先的荒漠化防治技術與模式,也涌現出一批治沙英雄。如寧夏中衛沙坡頭包蘭鐵路“五位一體”防沙固沙模式、塔克拉瑪干沙漠穿沙公路防沙治沙技術體系、內蒙古庫布其模式、甘肅古浪縣八步沙、寧夏白芨灘、山西右玉等。盡管我國的防沙治沙工作已經取得很大的成效,大面積沙化土地被綠化,如塞罕壩林場、陜西榆林毛烏素沙地全面增綠等。但是,在一些自然環境條件比較惡劣的沙區,防沙治沙難度較大,風蝕沙埋對國家大型工程、百姓生產生活仍然影響很大,如交通線路被沙埋、輸油管道被吹蝕、風沙入黃等。對于這些自然條件嚴酷之地,生物措施很難實施、甚至無法實施,因此需通過布設非生物固沙措施來實現防沙固沙。其中,機械沙障是最主要的非生物防沙治沙措施,也是植物治沙的前提和必要條件[1-4]。機械沙障通過改變沙丘下墊面性質,增加地表粗糙程度來降低風速,減弱風蝕,達到防風固沙的效果[5-9]。前人對機械沙障的防風固沙機理、效果等方面開展了大量研究,而且機械沙障的材料目前也是形式多樣、結構功能各不相同。如麥草、粘土、礫石、沙柳、土工布、尼龍網、聚乙烯(PE)沙網沙障、聚乳酸纖維(PLA)沙障、防沙柵欄等[5-17]。機械沙障在設置時,考慮防護效果的同時,還要考慮就地取材、價格低廉、施工方便等因素。

地處內蒙古自治區西部的烏蘭布和沙漠是中國8大沙漠之一,行政區劃隸屬于阿拉善盟、巴彥淖爾市、烏海市。眾多研究表明,烏蘭布和沙漠是單位長度內使黃河含沙量增幅最大的地區之一,目前流動沙丘直入黃河的長度已增至41.5km,總入黃沙量達0.60億m3·a-1,占黃河輸沙量的4.4%[18]。早在20世紀50年代,烏蘭布和沙漠周邊群眾就已開始在烏蘭布和沙漠造林治沙,并在沙漠東北邊緣營造了長176km、寬300~500m的我國第1條大型防沙林帶,有效地阻止了風沙侵入河套綠洲。由于河套平原地區大面積種植春小麥,麥稈為當地設置沙障提供了大量的原材料。截至目前,麥草沙障依然是當地鋪設機械沙障的首選材料。然而,盡管麥草沙障在烏蘭布和沙漠的防沙治沙當中起到了至關重要的作用,但目前對其防風固沙效果的研究卻相對較少,沒有量化其防風固沙效果。基于此,本研究選擇烏蘭布和沙漠東北緣風沙活動較為強烈的劉拐沙頭為研究區,在流動沙丘不同部位迎風坡鋪設了3種不同規格(1m×1m,1.5m×1.5m,3m×3m)的麥草沙障,并測定沙障鋪設前后不同位置的風速和輸沙量,計算分析了不同規格麥草沙障的粗糙度、風沙流結構等,以期為該區域今后麥草沙障的進一步研究和推廣應用提供理論依據。

1研究區概況

研究區位于烏蘭布和沙漠東北緣、黃河西岸的劉拐沙頭,風沙活動強烈,流動沙丘與黃河直接接觸的地方。此處屬于內蒙古阿拉善左旗和磴口縣交界地帶,行政區劃隸屬于內蒙古阿拉善左旗。試驗點距離磴口縣城30km。據“內蒙古磴口荒漠生態系統國家定位觀測研究站”多年的氣象資料顯示,烏蘭布和沙漠東北部區域的年均降水量140.3mm,年均蒸發量2380.6mm,年均氣溫7.8℃,年均日照時數3181h,年均風速3~3.7m·s-1,3—5月風速最大,平均達4.8m·s-1,最大瞬時風速24m·s-1,年均大風日數12.5d。土壤以風沙土為主,天然植物以沙旱生為主,如梭梭(Haloxylon ammodendron)、白刺(Nitraria tangutorum)、油蒿(Artemisia ordosica)、沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus)、霸王(Sarcozygium xanthoxylon)、沙米(Agriophyllum squrrosum)、沙鞭(Psammochloa villosa)、蓼子樸(Inula salsoloides)等[19]。

2研究方法

2.1試驗材料

本研究選擇春小麥秸稈為試驗材料。在同一沙丘的迎風坡布設了3種不同規格(1m×1m,1.5m×1.5m,3m×3m)的麥草沙障。

2.2風速測定

使用HOBO小型氣象站分別測定迎風坡底、迎風坡中、丘頂3個點的風速。風杯距地表分別為10cm、20cm、30cm、50cm、100cm、200cm。

2.3輸沙量測定

用階梯式集沙儀同步測定各測點的輸沙量,積沙儀高30cm,分15層,每層高2cm,寬2cm。觀測結束后,將積沙儀收集的沙物質裝入密封袋帶回實驗室,用電子天平(精度為1/1000)稱重。

2.4粗糙度計算

2.5數據處理

用Excel 2010軟件處理數據和繪圖,用SAS 9.0軟件數理統計分析。

3結果與分析

3.1麥草沙障鋪設前后不同坡位的地表粗糙度

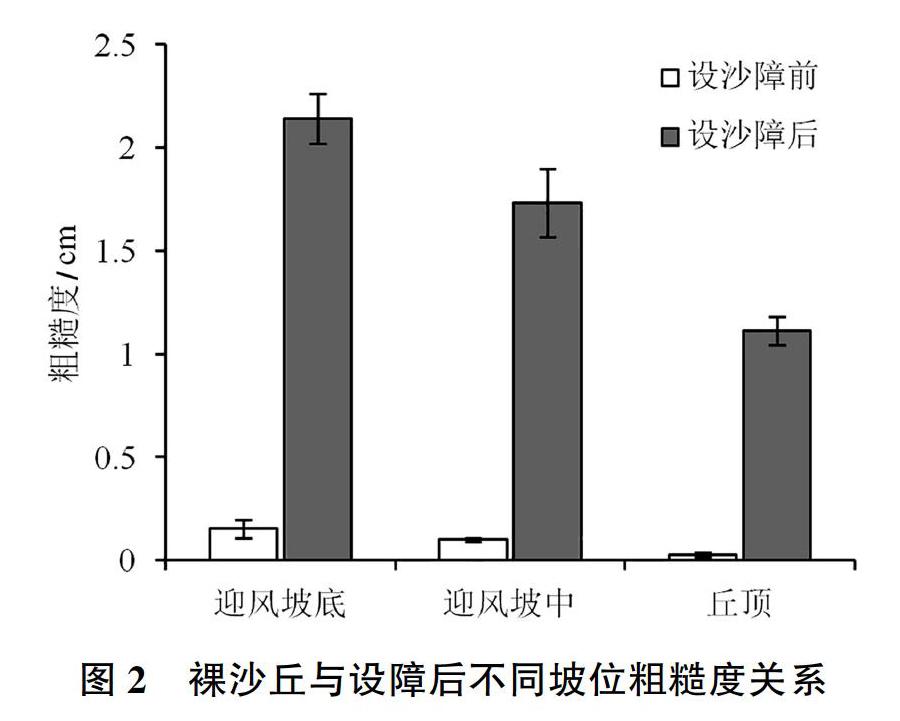

地表粗糙度(Z0)是反映機械沙障固沙效益的重要指標之一,地表粗糙度越大,表明機械沙障對氣流的阻力越大,防風固沙的效果越好[3]。從圖2中可以看出,鋪設麥草沙障后,沙丘不同坡位的粗糙度均顯著增大(P<0.01),且迎風坡坡底粗糙度最大,可能是受到迎風坡前丘間低地的天然植被的影響所導致,鋪設沙障后各坡位各點粗糙度都較裸沙丘大,其中坡頂最明顯。裸沙丘鋪設麥草沙障后,從迎風坡坡底到丘頂,粗糙度均顯著增加(P<0.01),迎風坡坡底、坡中和丘頂的粗糙度分別是裸沙丘的13.96、17.33和41.75倍。因此,認為麥草沙障能明顯增加沙丘地表粗糙度,有效提高地表抗風蝕的能力,防風固沙效果明顯。

3.2不同規格的麥草沙障對地表粗糙度的影響

從圖3可以看出,3種不同規格(1m×1m、1.5m×1.5m、3m×3m)的麥草沙障障格內地表粗糙度均顯著高于裸沙丘(P<0.01),其中,1m×1m障格內地表粗糙度最大,為2.02±0.40cm;1.5m×1.5m障格次之,為1.66±0.24cm;3m×3m較小,為0.48±0.03cm;裸沙丘地表粗糙度最小,僅為0.12±0.01cm。1m×1m、1.5m×1.5m、3m×3m障格內的地表粗糙度分別是裸沙丘的16.35、13.46、3.92倍。由此可以看出,不同規格的麥草沙障均可以顯著提高地表粗糙度,且障格越小效果越顯著。從3種不同規格障格提高粗糙度的效果來看,1m×1m和1.5m×1.5m效果差距不是很大,綜合考慮機械沙障的原材料價格、施工工人費用等方面,建議該區域選擇鋪設障格大小為1.5m×1.5m的麥草沙障。

3.3裸沙丘與設障后沙丘不同部位的風沙流結構

從表1可以發現,設置麥草沙障后,下層0~4cm范圍內的相對輸沙量表現為沙丘迎風坡坡底明顯小于沙丘迎風坡中部和丘頂。特別是0~2cm層更為顯著,沙丘迎風坡下部為30.5%,迎風坡中部為11.4%,坡頂為12.5%,說明麥草沙障使得沙丘上、中、下等部位近地表風沙流結構發生變化,其原因主要是過境風沙流在沙丘迎風坡底部遇到麥草沙障時,近地表層的風速被降低,風沙流中的沙物質開始下沉,隨著物質的不斷沉積,風沙流中的含沙量不斷減少,從沙丘迎風坡底部往上風沙流變得不飽和,開始具備風蝕能力。但是,由于沙障的作用,地表沙物質被固定,切斷了沙物質來源,使風沙流無法獲得更多的沙物質,因此出現上述結果。

4結論

流動沙丘鋪設麥草沙障后,沙丘地表粗糙度增加,3種不同規格(1m×1m、1.5m×1.5m、3m×3m)的麥草沙障對地表粗糙度改變程度不同,規格越小粗糙度改變越明顯。綜合考慮防風固沙效果和鋪設成本,研究區應以障格1.5m×1.5m的麥草沙障為宜。

流動沙丘鋪設麥草沙障后,沙丘迎風坡上、中、下3個部位近地表風沙流結構發生了變化,沙丘相對含沙量下部大于中部與上部;與裸沙丘相比,設障后相對輸沙量在0~4cm層減少,特別是0~2cm層更為顯著,在4~30cm層內增多。

參考文獻

[1]張奎壁,鄒受益.治沙原理與技術[M].北京:中國林業出版社,1990.

[2]馬世威,馬玉明,姚洪林,等.沙漠學[M].呼和浩特:內蒙古人民出版社,1998.

[3]孫保平.荒漠化防治工程學[M].北京:中國林業出版社,2000:144-202.

[4]姚云峰,王林和,馬玉明,等.風沙運動學[M].呼和浩特:遠方出版社,2004.

[5]耿寬宏.民勤粘土沙障固沙初見成效[J].地理,1961(09):200-205.

[6]劉明義.植物網格沙障防風固沙試驗研究[J].水土保持學報,1995,9(08):33-34.

[7]王振亭,鄭曉靜.草方格沙障尺寸分析的簡單模型[J].中國沙漠,2002,22(03):229-232.

[8]高永,邱國玉,丁國棟,等.沙柳沙障的防風固沙效益研究[J].中國沙漠2004,24(03):365-370.

[9]曹波,孫保平,高永,等.高立式沙柳沙障防風效益研究[J].中國水土保持科學,2007,5(02):40-45.

[10]屈建軍,劉賢萬,雷加強,等.尼龍網柵欄防沙效應的風洞模擬實驗[J].中國沙漠,2001,21(03):276-280.

[11]馬全林,王繼和,詹科杰,等.塑料方格沙障的固沙原理及其推廣應用前景[J].水土保持學報,2005,19(01):36-39,58.

[12]張克存,屈建軍,俎瑞平,等.不同結構的尼龍網和塑料網防沙效應研究[J].中國沙漠,2005,25(04):483-487.

[13]董智,李紅麗,汪季,等.土工格柵沙障防風積沙效應風洞模擬實驗[J].中國水土保持科學,2007,5(01):35-39.

[14]袁立敏.PLA沙障對土壤物理性質影響及其防護效益研究[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2010.

[15]韓春冬.聚乳酸纖維沙障斷源輸沙效果研究[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2011.

[16]劉曉波.PLA沙袋格狀沙障的合理運用[J].內蒙古林業調查設計,2012,35(05):46-47,71.

[17]屈建軍,喻文波,秦曉波.HDPE功能性固沙障防風效應試驗[J].中國沙漠,2014,34(05):1185-1193.

[18]杜鶴強,薛嫻,孫家歡.烏蘭布和沙漠沿黃河區域下墊面特征及風沙活動觀測[J].農業工程學報,2012,28(22):156-165.

[19]高君亮,郝玉光,丁國棟,等.烏蘭布和荒漠生態系統防風固沙功能價值初步評估[J].干旱區資源與環境,2013,27(12):41-46.

[20]朱朝云,丁國棟,楊明遠.風沙物理學[M].北京:中國林業出版社,1992.

(責任編輯 常陽陽)