中藥穴位敷貼結合穴位按摩在腹部外科術后護理中的應用

楊芳 戴菲菲

摘要:目的:評價并分析腹部外科術后護理采取中藥穴位敷貼協同穴位按摩的臨床效果。方法:以2019.06~2020.05為研究區間,以此區間本院接診的行腹部手術患者為探究對象,統計60例,采取簡單分樣法分組,可將其劃分成常規組(n=29)和干預組(n=31),接受常規術后護理者歸為常規組,接受中藥穴位敷貼協同穴位按摩護理者歸為干預組,比較兩組干預成效。結果:干預組首次排便、肛門排氣及腸鳴音恢復時間相較于常規組明顯縮短P<0.05;與常規組比較,干預組腹脹發生幾率顯著下降P<0.05。結論:腹部外科術后護理采取中藥穴位敷貼協同穴位按摩護理效果理想,可進行胃腸功能的積極恢復,亦能降低腹脹率,應用可行性強,值得推廣。

關鍵詞:腹部外科手術;中藥穴位敷貼;穴位按摩;胃腸功能;效果

【中圖分類號】R61 ??【文獻標識碼】A ??【文章編號】1673-9026(2020)06-208-02

腹部手術是當前臨床常見性手術方法,受麻醉藥物、手術時長、術中應激性操作等因素影響,可致機體胃腸功能暫時性障礙,誘發腹脹等不良反應,進展至重度腹脹后可加重機體不適感,不利于創口愈合。因此如何恢復胃腸功能就成為外科著重研究的課題。研究認為,胃腸蠕動愈早,其腸粘連程度愈輕,且術后并發癥愈少。可見,術后加強胃腸功能蠕動效果意義深遠。中醫在胃腸功能修復過程中有著更多的優勢,尤其是中醫外治方法,比如中藥灌腸、穴位注射、艾灸治療及中藥貼敷等,效果明確[1]。本次研究對2019.06~2020.05接診患者開展研究,詳情如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

以2019.06~2020.05為研究區間,以此區間本院接診的行腹部手術患者為探究對象,統計60例。納入標準:入選者年齡>18歲;患者對研究持知情態度;滿足腹部手術實施指征。排除標準:肝腎功能障礙;既往有精神病史;凝血機制異常;并發胃腸嚴重病癥;中藥貼敷過敏者。采取簡單分樣法分組,可將其劃分成常規組(n=29)和干預組(n=31),常規組男女之比16:13;年齡上限、下限70歲、46歲,均齡(58.62±7.13)歲;13例膽囊炎、9例闌尾炎、7例其他;干預組男女之比17:14;年齡上限、下限68歲、45歲,均齡(57.62±7.25)歲;14例膽囊炎、8例闌尾炎、9例其他。兩組一般資料比對,P>0.05,存在可比性。

1.2 方法

常規組于術后運用常規護理,如術后對機體生命指征實施監測,同步采取抗感染、補液等診療,短時間禁食禁水,待肛門排氣后及時給予營養支持和一般飲食指導,協助其翻身,并闡明早期運動的益處,促進創口愈合,加快康復進程。

干預組立足于常規組基礎,采取中藥穴位敷貼協同穴位按摩護理:①中藥貼敷護理。取炒蒼術、厚樸、枳實、焦山楂、炒雞內金、香櫞、檳榔,材料質量均取10g,總費用約10元,將上述藥劑研磨成粉狀,加用蜂蜜調糊,將其置于直徑為3cm的膏藥貼,每貼質量3g。具體操作:取患者足三里穴、涌泉穴、內關穴,維持仰臥位,將上肢、下肢、足部充分顯露,將涂有藥膏的穴位貼逐次貼在所選擇的穴位上,待患者自手術室返回病房后1h內實施第1d貼敷,后續第2~3d貼敷分別于每日早上9:00進行,1次/d,4h/次。②穴位按摩護理。使用拇指進行足三里穴、內關穴、合谷穴、后溪穴的按壓,時間2min,產生酸麻感后以揉、搓等手法按揉10s;指腹重復按壓,視足三里穴為核心,于其外周距2cm處實施按摩,時間3min,待出現彈感為宜。患者蘇醒后、術后6h、12h均實施按摩。

1.3 觀察指標

①首次排便、肛門排氣及腸鳴音恢復時間。

②腹脹發生率。肛門排氣前機體無腹脹感為無腹脹;肛門排氣前機體存有腹脹感,但切口無腹脹感為輕度;腹部凸起,切口存有腹脹感為中度;腹部凸起,切口存有顯著腹脹感為重度[2]。

1.4 統計學方法

本研究資料采用SPSS22.0的統計學軟件實施處理,其中研究所牽涉計量資料用t驗證、()說明,計數資料選用x2檢驗,%表示,P<0.05統計學意義重大。

2 結果

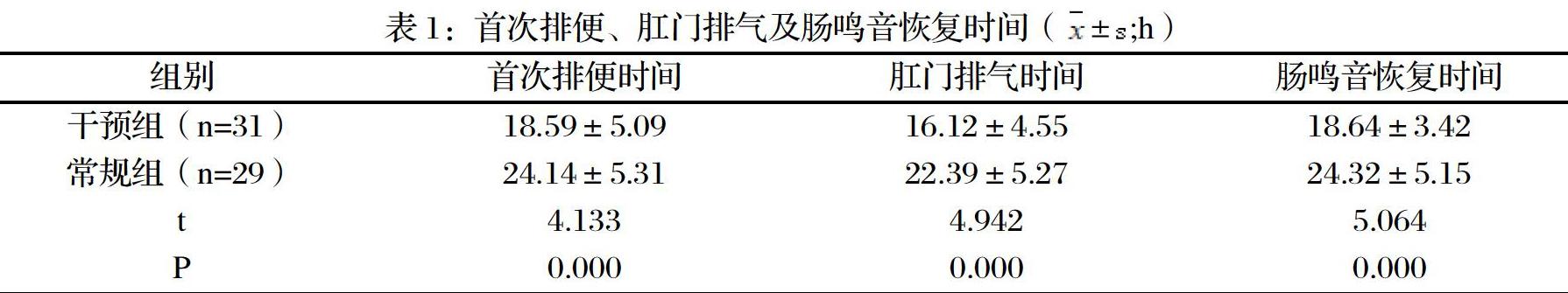

2.1首次排便、肛門排氣及腸鳴音恢復時間

相較于常規組,干預組首次排便、肛門排氣及腸鳴音恢復時間顯著縮短,P<0.05,具統計學差異,見表1

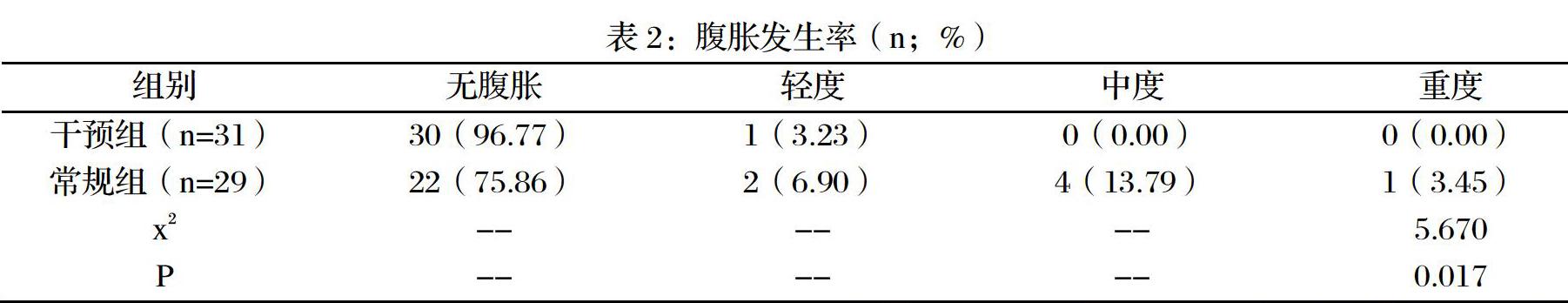

2.2 腹脹發生率

干預組腹脹發生率較常規組明顯下降P<0.05,對比差異顯著,有統計學意義P<0.05,見表2.

3.討論

腹部術后機體胃腸功能得以有效修復于降低并發癥、改善癥狀及促進創口愈合等方面均具重要指導意義,當前,國內外對加快術后胃腸恢復進程的方法愈加增多,包括早期下床活動、西藥及熱敷腹部等,但實踐表明,雖能起到一定作用,但副作用較大,效果不明確。因此,還需找尋更為可靠有效的促胃腸蠕動的方式[3]。

本研究示,干預組首次排便、肛門排氣及腸鳴音恢復時間相較于常規組明顯縮短P<0.05;與常規組比較,干預組腹脹發生幾率顯著下降P<0.05,提示中藥穴位敷貼協同穴位按摩效果確切[4]。分析原因:祖國醫學認為,腹部手術會對臟腑氣血及經絡產生影響,使氣機失衡,誘發嘔吐、便秘等不良癥狀,診療需遵從養血補氣、調理氣機準則。取材炒蒼術、厚樸、枳實、焦山楂、炒雞內金、香櫞、檳榔,全方發揮止嘔、消積祛脹、理氣溫經功效。其中枳實及厚樸可調理氣機,消積祛脹;炒蒼術屬溫通藥物,具散寒、健脾作用;焦山楂、炒雞內金行氣消積;香櫞、檳榔可疏肝理氣、利膈止嘔、緩瀉通便[5]。本次研究中,選擇患者足三里穴、涌泉穴及內關穴,經中藥貼敷發揮補中益氣、疏風化濕的效果,且貼敷藥物能夠經遠端穴位,進行皮膚的滲透,加強經絡傳導,提高藥物利用度。同時配以穴位按摩,對相關穴位形成一定刺激,實現經絡氣血正常運行之效,進而降低腹脹及其程度,恢復胃腸功能[6]。

綜上,腹部外科術后護理采取中藥穴位敷貼協同穴位按摩護理效果理想,可進行胃腸功能的積極恢復,亦能降低腹脹率,應用可行性強,值得借鑒及進一步推廣。

參考文獻:

[1]陳穎. 中藥穴位貼敷結合穴位按摩在腹部外科術后護理中的應用[J]. 醫學信息, 2017, 30(016):168-169.

[2]黃偉妮, 鐘宏麗, 余詩軍. 中醫穴位敷貼及腹部按摩促進腹腔鏡術后胃腸蠕動的臨床分析[J]. 中醫臨床研究, 2018, 10(13):130-131.

[3]王惠, 張麗華. 穴位貼敷聯合中藥熱奄包對腸道手術后胃腸功能恢復的效果觀察[J]. 中西醫結合護理(中英文), 2018, 4(6):56-58.

[4]劉肄媛, 陳宏, 王玉濤,等. 中藥穴位貼敷促進腹部手術患者術后胃腸功能恢復的效果[J]. 中華現代護理雜志, 2019, 25(13):1685-1688.

[5]王采, 鄧明飛. 腹部手術后胃腸功能障礙的中醫治療概況[J]. 新疆中醫藥, 2019, 37(002):84-86.

[6]陳婧. 中醫穴位貼敷聯合腹部按摩促進腹腔鏡術后胃腸蠕動的臨床分析[J]. 內蒙古中醫藥, 2017,36(15):95-96