經典語錄

2016-07-02 21:58:42

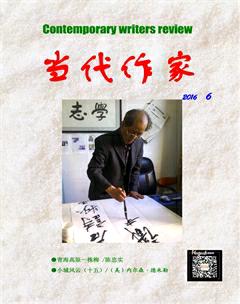

當代作家 2016年6期

01、白嘉軒后來引以豪壯的是一生里娶過七房女人。

02、不可能不接受影響,我是接受影響最多的一個作家,這是真話。

03、不同的作家面對文學事業的時候,都有各自的取舍。

04、讀書原為修身,正己才能正人正事;不修身不正己而去正人正世者不是盜名欺世;你(黑娃)把念過的書能用上十之一二,就是很了不得的人了。讀多了反而累人。

05、凡人們絕對信服圣人的圣言,但是卻不真心實意的施行,這并不是圣人的悲劇,而是凡人永遠也成不了圣人的緣故。

06、凡人與圣人差別在于一張紙,凡人投胎轉世時帶著前世死去時的蒙臉紙,只有圣人是被揭去紙的;凡人永遠也看不透眼前的事,而圣人卻對紛紜世事看如觀火;凡人只有在經過圣人揭去蒙臉紙點撥后才能看清,而后卻又變得渾然一全和瞎黑了。

07、行事不在旁人知道不知道,而在自家知道不知道;自家做下好事刻在自家心里,做下瞎事也刻在自家心里,都抹不掉;其實天知道地也知道,記在天上刻在地上,也是抹不掉的。

08、好好活著!活著就要記住,人生最痛苦最絕望的那一刻是最難熬的一刻,但不是生命結束的最后一刻;熬過去掙過去就會開始一個重要的轉折開始一個新的輝煌歷程;心軟一下熬不過去就死了,死了一切就都完了。好好活著,活著就有希望。

09、活著就要記住,人生最痛苦最絕望的那一刻是最難熬的一刻,但不是生命結束的最后一刻;熬過去掙過去就會開體驗呼喚未來的生活,有一種對生活的無限熱情和渴望。

10、路遙獲得了這個世界里數以億計的普通人的尊敬和崇拜,他溝通了這個世界的人們和地球人類的情感。[4]