組織文化視角下一流大學的精神追求

張洪泰

[摘 要]國內外一流大學校訓的內涵存在差異性和共通性。國內“雙一流”建設高校和國外一流大學校訓的詞頻分析顯示,我國“雙一流”建設高校的校訓凸顯道德追求,并在學問、道德與創新三方面具有共同特征;國外一流大學的校訓則體現了對真理和自由的追求。一流大學應注重精神文化建設,在組織文化的理論視角下,國內外一流大學具有不同的組織文化關系:國內一流大學以學問為本,注重道德素養和創新精神;國外一流大學以真理為本,追求自由和智慧。作為學術組織,一流大學應發揮組織文化功能,增強大學精神文化建設,不僅要堅守大學已有品性,更應該吸收國外一流大學的優秀精神文化。

[關鍵詞]一流大學;校訓;精神文化;組織文化;文化建設

[中圖分類號]G640 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-5843(2020)05-0021-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2020.05.005

一、校訓的內涵與相關研究

2017年9月,教育部、財政部、國家發展改革委聯合發布《關于公布世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單的通知》,“雙一流”建設成為高等教育領域又一重要國家戰略。如何建設“雙一流”高校成為熱門話題,而建設“雙一流”高校,首先要明確的是“雙一流”高校應具有怎樣的精神追求。

校訓作為大學的文化名片,是大學在創建過程中確立下來并不斷傳承的精神內核,反映了大學的辦學宗旨。大學校訓文化屬于大學精神文化范疇,蘊含著大學理念、辦學宗旨、價值取向、學校傳統、民族精神等文化載體,折射出一所大學的文化話語、文化品位和文化根脈[1],是大學組織文化的核心和靈魂。校訓作為一種精神文化,是大學組織文化的一部分,從組織文化的角度探究一流大學校訓,能夠以一個整體性的視角來看待大學校訓中所蘊藏的精神內涵。

(一)校訓的內涵與源起

校訓是大學必不可少的精神符號,《中華百科辭典》對“校訓”解釋為:“學校為訓育之便利,選若干德育條目制成匾額,懸之于校中公見之地,目的在于使個人隨時注意而實踐之。”[2]《漢語大詞典》將校訓定義為:“學校為了進行道德教育的方便,選擇若干符合本校辦學宗旨的醒目詞語,作為學校全體人員的奮斗目標。”[3]《教育大辭典》對校訓的定義則是“學校樹立優良校風而制定的要求師生共同遵守的準則。”[4]校訓是學校為了進行道德教育、建設校風,選用一定詞語或準則作為師生共同追求的目標,它是高校在文化內涵上的濃縮和凝練,是高校辦學理念的精神指引,也是高校作為學術共同體的文化名片。

我國古代的家庭、私塾和書院等都承擔著教育的職能,這些教育機構中雖未出現校訓,但實際上已產生起校訓作用的家訓和學規。普遍認為,1905年更名為圣約翰大學的一所教會學校所確立的“Light and Truth”(“光與真理”)為最早的校訓[5]。早期教會大學的校訓為英文形式,中文形式校訓出現在甲午戰爭以后,當時有學者從日本引進“校訓”一詞,該詞使教會大學乃至后來新式大學中的校訓實體有了明確的中國式稱謂,即“校訓”[6]。我國大學校訓形借鑒于外,而神傳承于內[7],凸顯出傳統文化的豐富內涵和古代知識分子的人格精神。

(二)大學校訓的相關研究梳理

通過文獻梳理發現,聚焦“雙一流”建設高校校訓的相關研究較少,大學校訓研究大多通過校訓內涵、特點、歷史演化等方面來探究大學校訓的概況。徐蘇蘭和段鑫星以“雙一流”建設高校校訓為研究對象,基于新制度主義的理論視角,分析校訓演變中的同質化問題及其三種形成機制[8]。李翚按照我國高等教育的發展,劃分了民國時期、解放后以及21世紀3個階段,并對不同階段的校訓演化進行研究[9]。周谷平和陶炳增則從校訓內涵的角度探討不同時期大學校訓內涵的變化[10]。在大學校訓精神理念的研究中,有學者認為我國校訓不僅取法于古典名篇, 還充分反映出辦學者的獨特追求[11]。但是我國大學校訓同質化現象嚴重,千校一面,百“訓”趨同[12]。雷同的校訓易淹沒大學的個性, 不利于各自特色的形成[13]。造成校訓同質化現象的主要原因是我國大學校訓大多取材于傳統文化,但這也從側面說明這些校訓內容之所以被反復提及,正是因為這些內容具有重要的作用和影響。

校訓是一個學校的靈魂,是大學文化的集中體現[14],好的校訓在長期實踐中經師生共同接受并加以自覺傳承,就會演化為代表大學整體價值追求的主體精神[15]。作為學術組織文化的一部分,大學精神文化是學術組織文化中的精髓,因此,探究校訓需要將其置于學術組織和文化氛圍中并以整體性的視角進行。大學中具有整體價值追求的文化精神是否存在某種共性?這種共性將以何種形式凸顯?校訓又在其中發揮何種作用?基于此,本文聚焦“雙一流”建設高校,對我國內地“雙一流”建設高校校訓和國外一流大學校訓進行分析,試圖歸納國內外高水平大學辦學宗旨的共性與差異,并在組織文化的理論視角下探討校訓對我國一流大學精神文化建設的啟示。

二、中外大學校訓分析

(一)我國“雙一流”建設高校校訓分析

為了調查“雙一流”大學校訓的精神內涵以及文化指向,本文通過搜集我國內地“雙一流”建設高校的校訓建立語料庫,由于北京大學沒有官方規定的正式校訓,因此實際搜集136所“雙一流”高校校訓。通過ROST CM6軟件對語料進行字頻和詞頻分析,在剔除無意義字并提取高頻詞之后,通過類屬分析對“雙一流”建設高校的校訓進行歸納。

1.校訓高頻字:求、學、德。通過對校訓的字頻分析發現,“求”“學”“德”“實”“新”這5個漢字頻率在30次以上。除此之外,“行”“博”“創”“篤”“勤”“厚”“明”“誠”等漢字也有較高的使用頻率,在15次以上。使用頻率較高的這些漢字以名詞為主,兼有動詞和副詞。《說文解字》中,“求”作為名詞,是“裘”的古文形式,有裘衣之意。在校訓中,“求”并無此意,而是作為動詞使用,組成“求實”“求是”“求真”“求學”等詞語。“學”“德”“實”“新”等漢字則以名詞形式在校訓中使用。

2.校訓高頻詞:博學、創新、求實。通過對校訓的詞頻分析發現,“博學”“創新”“求實”3組詞語的頻率在20次及以上。“厚德”“篤行”“明德”等詞語出現頻率也在10次以上。同一漢字在校訓中組成了不同的詞語,“德”字以“厚德”“明德”的詞頻形式出現兩次,雖是兩個不同的詞語,但實際上都是指向道德。

3.“雙一流”高校校訓中的學問、道德與創新。與“德”字有關的詞語累計出現頻率高達30余次,在校訓中多組成“厚德”“明德”“立德”“進德”等詞語,這些詞語基本可以表達“德”字本義,即“道德”。與“德”字相似的是,使用次數較高的“學”字雖然組成了不同的詞語,但是詞義基本一致。在字頻統計中,作為動詞的“求”字、“學”字使用頻率最高,為48次。由“學”字組成的詞語多為“博學”“篤學”“厚學”“求學”“治學”“勤學”等,體現出“學”字的實際含義并指向“學問”本身,這體現了大學的本質功能,同時也表達出學問對于一所大學的重要意義。

除了“學問”和“道德”,“創新”一詞在“雙一流”建設高校校訓中的使用頻率也有22次之多。在校訓中使用“創新”一詞的高校多創辦于新中國成立前后,還有一些高校在后期更改校訓的過程中加入“創新”一詞。成立于1949年的大連理工大學校訓為“團結、進取、求實、創新”;成立于1952年的華中科技大學校訓為“明德、厚學、求是、創新”。吉林大學“求實創新,勵志圖強”的校訓誕生于1996年50周年校慶之際[16]。浙江大學竺可楨校長在1938年開學典禮上提出要以“求是”兩字為校訓,而1988年,由路甬祥校長主持的校務會議決定以“求是、創新”為新時期浙江大學校訓[17]。

4.“雙一流”建設高校校訓的語義關系。通過使用ROST NAT軟件的語義網絡分析功能,可以發現我國“雙一流”建設高校校訓的詞語使用具有語義關聯。“博學”“審問”“慎思”“明辨”與“篤行”5組詞語多聯合使用,“博學”和“明德”“厚德”也同樣具有較高的聯合使用頻率。比如上海財經大學的“厚德博學、經濟匡時”、中國科學院大學的“博學篤志、格物明德”等,體現了我國大學對德才兼備這一傳統品質的重視與追求。語義網絡顯示“創新”多與“求實”“團結”等詞語搭配使用。比如華北電力大學的“勤奮、團結、求實、創新”、華中師范大學的“求實創新、立德樹人”等。“求實”意指實事求是,講求實際,“求實”與“創新”兩詞的聯合使用表明一流大學對創新精神和求實精神的重視,也可以認為個體需要通過對客觀實際具有正確的認識,才能開拓創新。

一些“雙一流”建設高校的校訓中雖然沒有直接出現“學問”“道德”“創新”3個詞語,但是實際已經囊括了它們的含義。比如郭沫若校長為中國科學技術大學題寫的校訓“紅專并進、理實交融”,“紅”可以指向高尚的品質與情操、先進的思想精神與政治覺悟,“專”則是具有專業的知識能力和素養,體現了一流大學對學問與道德的追求。南開大學的校訓“日新月異、允公允能”則是對創新精神最精致的概括。南開大學校長張伯苓對校訓解釋道:“所謂日新月異,不但每個人要能接受新事物,而且要能成為新事物的創始者;不但要能趕上新時代,而且要走在新時代的前列。”[18]與此類似的校訓還有北京航空航天大學的“德才兼備、知行合一”、廣西大學的“勤懇樸誠,厚學致新”等。

我國“雙一流”高校校訓對學問、道德與創新這3組詞語青睞有加。與“學問”和“道德”有關的校訓內容明顯指向中國傳統文化,而“創新”一詞通常被置于校訓的末尾,大有繼往開來的展望之意[19]。“創新”在我國古代寫作“剏新”,意為創立或創造新的,現在使用的“創新”一詞起源于拉丁語,多了更新和改變之意。“雙一流”建設高校的學問、道德和創新一方面蘊含著中國古代傳統文化中知識分子對學問的追求和對道德人格的修養,另一方面也體現出大學發展進取的決心。

(二)國外一流大學校訓分析

為比較中外一流大學校訓差異,本文選擇QS 2020世界大學排行榜前150名大學作為比較對象,除去前150名中的內地高校和我國港、澳、臺地區高校,以及暫時無法獲得校訓的大學,共搜集122所國外大學的校訓作為語料。由于國外大學校訓多為拉丁語、英語以及各個國家的母語所寫,本文將按照各個大學校訓的中文版本進行統計。

1.校訓高頻詞:真理、自由、光明。國外一流大學的校訓中同樣存在重復使用的詞語。通過ROST CM6軟件對語料進行詞頻分析,在剔除無意義字與提取高頻詞之后發現,“真理”一詞出現18次,為使用頻率最高的詞語,除此之外,“自由”“光明”“智慧”“知識”及“科學”等詞語的使用頻率也在5次以上。查閱國外大學校訓,可以發現大多數校訓在學校建立之初就已設立,這些校訓往往具有悠久的歷史,并隨著時代和社會的發展被不斷賦予新的內涵,歷久彌新。大學中追求真理與自由的精神流傳至今,成為大學重要的精神追求。

2.國外一流大學校訓的語義關系。通過使用ROST NAT軟件的語義網絡分析功能,對國外一流大學校訓的語義關系進行分析,發現自由、真理和光明3個詞語多聯合使用。比如耶魯大學的校訓“光明與真理”、首爾國立大學的“真理是我的光明”、加州理工學院的校訓“真理使人自由”、約翰·霍普金斯大學的“真理必叫你們得以自由”等。美國哈佛大學的校訓是“以柏拉圖為友,以亞里士多德為友,更要以真理為友”,這個校訓集中反映了哈佛大學堅持真理,在學術上實事求是、不迷信權威的思想,是哈佛大學以追求真理為目標的大學理念的體現[20]。在西方文化中,光明多象征真理,意味著對真知的追求。

校訓中多次出現“光明”一詞,同樣說明西方大學對真理的不倦追求。同時,對光明和真理的追求也體現著大學對理性的追求。大學作為傳播知識、追求高深學問的場所,是崇高而有尊嚴的,是應該具有獨立價值判斷能力的。正如英國教育家懷特海所言,教育和科學為理性的兩大功能,而大學則具有“教育”與 “科學”的雙重職能,這也就決定了“理性”是一所大學不可或缺的素養[21]。科學與藝術兩個詞語的聯合使用,可以探討西方大學看待科學的態度。而校訓中“智慧”一詞則指向個體與內在,體現了國外一流大學對教育培養人的思考,這也與西方文化中的人本主義思想有一定的關系。

(三)中外一流大學校訓比較分析

1.中外一流大學校訓內涵的差異。在我國“雙一流”建設高校校訓中,“博學”“篤學”等詞語共同構成了對學問的追求,“厚德”“明德”等詞語體現了大學對道德精神的崇尚。學問、道德和創新成為我國一流大學校訓的主要內涵。不同于國內高校,國外一流大學的校訓追求真理和自由,展現出對智慧的向往和對光明的期望。

探源我國大學校訓,除了引經據典,還有國家領導人以及專家或校長的題詞。比如中山大學的校訓“博學、審問、慎思、明辨、篤行”就是孫中山先生所題寫。此外,還有一些高校采取全校征集的方式選擇校訓,比如上海交通大學的校訓“飲水思源,愛國榮校”。不論是領導人、專家題詞,還是通過征集遴選的校訓,我們都可以從中探尋到中國古代優秀傳統文化的身影。

我國具有重視教育的悠久歷史傳統。在中國古代社會,儒家教育思想早已勾勒出“明明德、親民、止于至善”的“大學之道”,古代知識分子既是能夠“修身、齊家”的君子,又是能夠“治國、平天下”的統治者。在學而優則仕的教育傳統和受儒家文化影響的尊師重教的社會風氣之下,大批知識分子勤奮勵志、刻苦學習。博古通今的學問知識、高尚克己的道德修養和獨立完善的人格,是中國古代知識分子的標尺和畢生追求。作為培養人的機構,大學理應根植優秀傳統文化,施以廣博的知識和崇高的道德,以培養學生德才兼備的品質。

不同的社會環境孕育不同的文化。國外一流大學校訓體現出西方大學對真理的追求,對自由和光明的崇尚與向往,這與國內一流大學校訓所體現的精神有一定差異。西方大學同樣根植于特定的文化環境,在與國王和教會的不斷交涉中,大學逐漸具有了自治權力,這種自治權力促成了學術自由風氣的發展,并將學術自由的觀點延續至今。同時,自由也指向自由教育理念,意在培養通識人才。大學發展到今天,它已然成為一個塑造人靈魂的場所,而這一場所培養的正是能夠獨立思考、有批判精神的人,這就需要他們能夠自由地判斷、自由地探索和自由地思考[22]。哲學的不斷思考和自然科學的不斷發展使西方大學中始終彌漫著尊崇真理和科學的風氣。同時,受到宗教的影響,西方大學校訓具有一定的宗教色彩。

2.中外一流大學校訓內涵的共性。國內一流大學的校訓注重學問,國外一流大學同樣在校訓中表達了對知識和智慧的追求,這說明中外一流大學校訓的內涵存在一定的相似之處。從大學的目的來看,我國一流大學校訓體現的對“學問”的追求,就是對專業知識的不斷探索和鉆研,在某種程度上即追求真知。不論是傳授高深學問還是進行科學研究,大學最終都指向“真知識”“真學問”,這與國外一流大學對真理的追求有著異曲同工之處,體現了中外大學辦學目的在認知上的相似性,也表達了一流大學對學問和真理的向往,以及在精神層面上對大學學術環境的追求。

從中外一流大學的價值觀角度來看,我國一流大學強調德文化,大學應培養學生的道德精神。西方一流大學更強調自由精神對大學的重要作用,同時,西方一流大學的自由精神,與真理有著緊密的聯系。布魯貝克認為,自由是追求真理的條件,作為個人,對真理的追求不僅因為它在認識和政治方面更有價值,而且也是出于個人的道德責任感。在道德上產生困惑的主要根源之一就是對與道德難題有關的事實缺乏責任感[23]。蘇格拉底的“知識即美德”探討了道德的可教性,說明知識與道德具有緊密的聯系。自由是追求真知的條件,在某種程度上,自由與道德并非是相對的概念,而可以認為自由是對探索道德的一種環境寬容。

三、組織文化視角下中外一流大學的精神追求

探索高深學問是大學的本質職能,立德樹人的成效是檢驗大學工作的根本標準,創造創新則是大學前進發展的不竭動力。學問、道德和創新猶如三股合力,在大學的發展過程中起到重要的平衡和支撐作用。伯頓·克拉克在研究中將工作、權力和信念作為高等教育組織的3個重要因素。在討論院校文化時,他認為這種文化有助于組織轉變為共同體,在情感上溫暖著院校,給個人以歸屬感,同時作為一個整體,院校總是有某種統一的象征[24]。

一般認為,文化包括精神、制度和物質3個層面。在大學的精神文化中,類似校訓、理念等元素屬于價值層面的精神文化,學風、校風等元素則可以認為是屬于實踐層面的精神文化。實踐層面的精神文化從實踐的角度告訴人們應如何踐行大學的價值訴求。赫爾曼·勒爾斯在闡述大學精神文化的整合時認為,大學獨立自治、學術自由、教學與科研相結合以及支持它們的通才教育,這一切都是經典的大學觀念發展的組成部分[25]。大學的精神是大學文化的核心和靈魂,它引導著大學的文化和品性的方向,而作為大學價值層面精神文化的校訓,正是一所高校文化內涵的精華和整合,是大學精神文化的彰顯。

組織文化包含制度文化、精神文化、物質文化、行為文化等不同的文化范疇,精神文化則是組織文化中最高層次的文化內涵,是組織文化的核心,對組織的思想和精神起統領和引導作用。從高等教育組織的角度來看,大學作為學術組織,需要共同的價值觀作為紐帶,用以連接組織內的每一名成員。作為大學精神文化的濃縮,校訓起到價值層面精神文化的整合作用。同時,高校組織文化與社會其他組織文化相比,一個突出的特點就是其中有一個持續追求傳承和創造知識、培育人才、造福人類的核心理念[26]。這是學術組織所獨有的特點,是一系列精神和理念的聯結和整合。

組織文化最早出現在企業界和公司中,是指組織在其內外環境中長期形成的以價值觀為核心的行為規范、制度規范和外部形象的總和[27]。美國學者率先用組織文化理論來研究日本在20世紀70年代經濟騰飛的原因。隨著組織文化理論的廣泛傳播,美國學者T.J.Sergiovanni將其應用于教育管理領域。對于一所學校而言,組織文化主要是指能夠體現本校特色的指導思想、管理哲學和辦學宗旨,它是為全體成員所接受和承認的價值觀念、道德規范、生活信念和崇高理想[28]。

作為道德規范和崇高理想,校訓是師生在學術組織中追求的共同價值觀。雖然每所高校在發展的過程中制定了不同的校訓,但基于對校訓的類屬分析,本文認為中外一流大學各自存在共同的價值觀,這種價值觀是一流大學作為學術組織所具有的獨特組織文化。組織文化建立在一定的民族文化和時代背景基礎之上,與一個民族的精神文化息息相關。由于社會的發展與變革,組織文化同樣需要不斷地發展與改造并緊跟時代前進的步伐。

美國學者威廉姆·H. 伯格奎斯特(William. H. Bergquist)將美國大學的組織文化分成4種模式:學院文化、管理文化、發展文化和協商文化。他認為學院文化是一種“松散”的文化,并具有兩大歷史淵源:一是英國的自由教育模式。這種以培養精英為主的教育模式主要是通過教學來塑造人的精神和靈魂;二是德國的研究型大學模式。這種大學倡導教學與研究的自由,無止境地拓展知識領域。學院文化所主導的學術組織,具有強大的文化親和力[29]。英國與德國的教育模式,一方面體現了大學培養完整人格的功用,一方面也說明了大學的科研職能。基于此,本文嘗試分別闡述國內外一流大學組織文化的關系內涵。

(一)我國“雙一流”建設高校校訓體現的組織文化

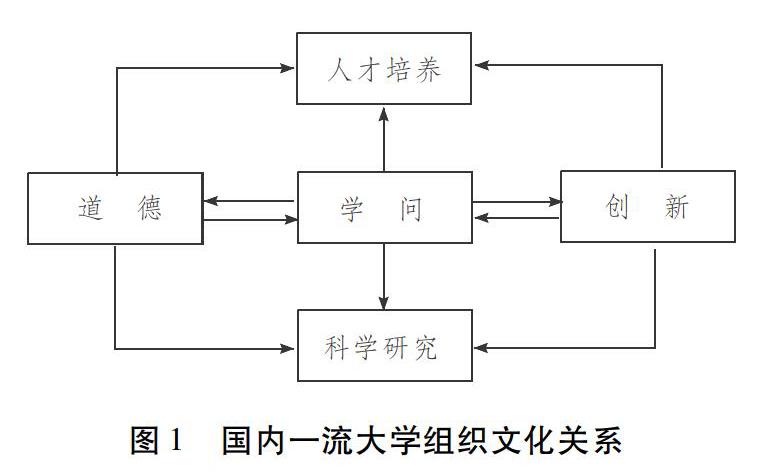

根植于民族文化,并不斷地吸收其他優秀文化。我國一流大學的組織文化既有內生的學問品質和道德修養,又有外發的創新精神,顯現出蓬勃的生命力。維護知識權威的地位,始終是大學得以存在的基礎[30],作為學術組織的核心品性,探索學問是大學的根本,對學問的探索離不開對道德精神的時時追求。大學要培養同時具有知識能力和道德修養的人,即德才兼備的人,而不是有才無德或有德無才的人。作為現代大學發展的推動力,創新推動著學問的不斷探索和前行,同時,探究高深學問的過程也在不斷地進行著創新。這3個要素不僅指向大學的人才培養,科學研究同樣需要高深的學問作為基礎并通過創新實現進步(圖1)。

(二)國外一流大學校訓體現的組織文化

國外大學在發展的歷史過程中逐漸具有了自治的權力。雖然中世紀大學自治的傳統并未完全流傳下來,但是學術自由的風氣依然延續至今,并影響著學術組織文化。大學是探究真理的場所,對知識的渴望以及對科學的狂熱,都是追求真理的不同途徑。在西方的文化中,教育總是要培養完整的人格、獨立的精神并促使人完善發展的,對知識與科學的崇尚不僅是為發現真理,更是對人類智慧的啟迪和開拓。

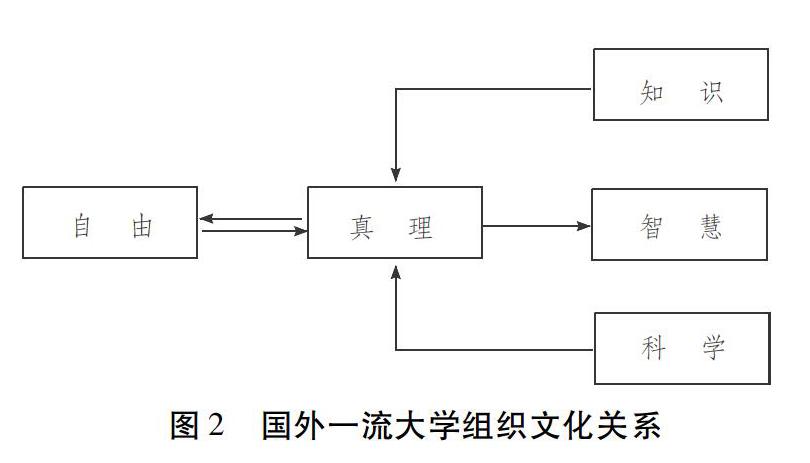

作為學術組織,國內外一流大學在組織文化上具有一定的相似性,不論是追求真理還是探索學問,它們都是大學作為組織在文化上所反映出來的品性,這種品性為大學組織所獨有,表現為大學對知識的權威地位。不過,我國大學學術組織側重強調道德的培養和鍛煉,培養德才兼備的人才;國外一流大學學術組織更強調自由,它不僅體現在環境上,更是體現在組織內成員的思想上。自由、相對獨立的學術環境,是國外大學的另外一種獨特氣質(圖2)。

四、我國一流大學的精神文化建設

作為組織文化的核心與靈魂,大學的精神文化建設應該得到關注和重視。大學是探索高深學問、培養人才的場所,普遍認為現代大學具有教學、科研、服務社會和國際交流等職能。當下被各種排行榜困擾的大學往往忙于評估和科研,忽視了大學培養人才的真正的職能。高等教育組織傳授知識,學生認真學習,本是大學的校訓中應有之義,然而在大學與社會聯系日益密切的今天,大學似乎不再是師生們的象牙塔。一流大學要發揮文化的積極作用,通過文化育人,培養學生的知識才能與道德水平。

(一)完善制度文化建設

學校制度是學校一切人員的規則體系和行為準則,學校制度文化則是學校制度在規則層面和文化層面的統一。作為學術組織的大學,其文化由物質文化、制度文化和精神文化等層面構成。若將精神文化比作大學文化的內核,那么制度文化則是精神文化的外殼,建設大學精神文化首先要完善學校制度文化。

與學校制度相比,學校制度文化更注重制度本身所蘊藏的價值觀念,體現了一所學校所特有的管理觀念、人文精神與運行效度[31],制度文化建設也理應發揮其導向、激勵等功能。然而,國內高校往往將制度文化片面理解,導致學校制度文化彌散缺失,未發揮其應有價值。完善制度文化,高校不僅應該科學制定和引導制度文化建設,還要因“校”制宜,建設具有本校特色的制度文化,發揮學校制度文化的正向功能和基礎功能,從而促進學校精神文化建設。

(二)堅守大學已有品性,追求學問、道德與創新

作為高等教育組織,學問是大學區別于其他組織的特殊文化,它不僅表現為學生追求知識和真理的步伐,更是一所大學中全體成員的精神高峰。一流大學培養一流人才,一流人才應該具有專業的知識和通識文化素養。發揮學問在大學精神文化中的導向作用,形成追求真理、探索創造的文化氛圍,通過文化精神塑造大學學術環境,使大學成為真正的追求知識和真理的場所。

洪堡認為,大學是“民族道德文化的薈萃之所”,它的“立身之根本”在于“探究深邃博大之學術,并使之用于精神和道德的教育”[32]。大學與社會和民族中的道德文化關系密切。作為學術組織的大學,其內部成員必然要遵守道德規范,并將道德規范外顯為道德行為,道德行為不僅體現在教師的教學工作中,還應該體現在科研工作中。道德精神作為大學精神文化的重要角色,應該得到成員的共同認可,并內化為共同價值觀,產生向心力并發揮凝聚作用。

創新是一個國家發展的不竭動力。高等教育組織作為科研重地,承擔著服務國家戰略需求和提升國家核心競爭力的重要職能。大學是培養人的場所,學校中的每一個成員都是創新的驅動力。以學術研究為主的研究型大學,理應培養一流的創新型人才。一流大學應重視創新文化,除了傳授專業知識,更應該訓練學生的創新思維、創新方法和創新能力,從而實現教學、科研等組織中各個領域創新精神的融通。

(三)吸收國外一流大學優秀文化

一流大學應該發揮培養人的功能。注重人的個性發展和對智慧的追求是國外一流大學校訓所體現的特征。教育不僅要培養對社會有用和對國家有貢獻的人,更要重視對個體個性的培養。作為學術組織,對真理的探索、對科學的熱愛和對智慧的追求同樣是我國一流大學所要追求的目標。

國外一流大學注重對真理和科學的思考與探索,這是對真知的求索,也是對真理的追求。以知識為中心的大學應該是科學研究和創造的場所,因此我國一流大學應注重科學精神的重要作用,在大學中形成崇尚學問、追求真理、尊重科學的文化氛圍。