21世紀大學理念的激蕩與通識教育的展望

黃俊杰

(臺灣大學 人文社會高等研究院,臺灣 臺北 10617)

一、兩種大學理念的爭衡:傳統(tǒng)的與現代的大學教育觀

第二次世界大戰(zhàn)結束之后,世界高等教育不論量或質都經歷并面臨巨變。就量的擴充來看,戰(zhàn)后初期1950年,全世界大學總數共約3 500所,學生總數約660萬人,到了進入21世紀的2000年,全世界的大學已高達3萬所,學生總數約8 050人(1)丁學良:《什么是世界一流大學?》(北京:北京大學出版社,2014年),頁15。, 2014年的統(tǒng)計顯示全世界的留學生約500萬人(2)戴曉霞:〈國際招生的藍海策略〉,《高教技職簡訊》,第89期(2014年5月10日),頁20。。美國是全世界高等教育最發(fā)達的國家,2015年全美國可頒授學位的大學院校共4 726所,其中4年制大學共3 026所,2年制教育機構(如小區(qū)大學)共1 700所。全美在學生總數2 100萬人,占全美人口的5.7%,其中約1 300萬人注冊為全時學生(3)Higher Education in the United State. https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education_in_the_United_States,2015-06-03。。再就世界高等教育的質的變化來看,大學所面對的21世紀新挑戰(zhàn)也更加嚴峻,例如高等教育的大眾化(massification),使得大學原有制度與教學都必須改弦更張(4)參考:Peter Scott, The Meanings of Mass Higher Education (Buckingham: The Society for Research into Higher Education & Open University Press, 1995)。。極端氣候與環(huán)境巨變,也使得環(huán)境教育成為21世紀大學通識教育的重大問題(5)參考Joy A. Palmer, Environmental Education in the 21st Century: Theory, Practice, Progress, and Promise (London and New York: Routledge, 1998)。。21世紀的大學內部各學門日趨專業(yè)化,學門之間互為疏離的狀況日益嚴重,使大學教研的內容面臨更嚴峻的整合問題(6)參看Bruce Wilshire, The Moral Collapse of the University: Professionalism, Purity, and Alienation (Albany: State University of New York Press, 1990), esp. pp.35-98。。高新科技的突飛猛進,也使所謂“學術資本主義”成為大學的新現象(7)Sheila Slaughter and Larry L. Leslie, Academic Capitalism:Politics, Policies, and the Entrepreneurial University (Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1997)。。21世紀的大學也被期待履行更多的社會責任(social responsibility)(8)Derek Bok, Beyond the Ivory Tower: Social Responsibilities of the Modern University (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982)。。凡此種種新變化,都使21世紀大學的通識教育取得新的高度與新的重要性。

盱衡21世紀世界各國高等教育的動向,最引人注目的現象當是現代的講求實用的教育觀的新發(fā)展,并與源遠流長的傳統(tǒng)教育觀互相爭衡,激烈振蕩。這兩種大學教育理念的激蕩,處處都涉及“教育”一詞的定義與內涵。

“教育”一詞在教育學界言人人殊,極具“爭議性”(contestability)(9)David Carr, Education, Contestation and Confusions of Sense and Concept,British Journal of Educational Studies, Vol.58, No. 1 (March, 2010), pp.89-104。,因為對“教育”一詞加以定義,必定涉及社會價值取向以及個人的世界觀、生命觀與價值觀,并無一成不變之標準(10)R. S. Peters, Aims of Education, in R. S. Peters ed., The Philosophy of Education (Oxford: Oxford University Press, 1973), pp. 11-57, esp. p. 14。。“教育”的具體內容更是與時俱進,因地制宜,甚至因校、因人而異。但是,自從孔子(551-479 BCE)提出“學而時習之,不亦說乎”(11)《論語·學而·1》,見[宋]朱熹:《論語集注》,收入《四書章句集注》(北京:中華書局,1983年),卷1,頁47。的教育理念之后,自古以來“教育”的最高目標,莫不在于使學習者離苦得樂,使學習者經由接受教育而獲得生命的愉悅與提升。但是,由于對所謂“苦”與“樂”定義的不同,而形成各種主張互異的教育觀。

(一)傳統(tǒng)的大學教育觀

所謂“傳統(tǒng)的教育觀”,其實是自古以來東西教育哲學的共同理念。這項教育共同理念,雖然各家略有程度之不同與側重點之差異,但都包括以下命題:(1)教育本質上是“全人教育”,其目標在于“君子”人格的養(yǎng)成;(2)教育的方法必須力求人文、社會、科技等各學科的均衡發(fā)展;(3)落實上述教育目標與方法之關鍵,在于共同與通識教育之實施。我們進一步闡釋傳統(tǒng)的教育觀之內涵。

二千六百多年前,孔子揭示“君子不器”(12)引文見《論語·為政·12》,收入〔宋〕朱熹:《論語集注》,《四書章句集注》(北京:中華書局,1983年),頁57。的教育理念,“君子”的培育始于修身,從“修己以敬”,達到“修己以安人”、“修己以安百姓”(13)[宋]朱熹:《論語集注》,《四書章句集注》(北京:中華書局,1983年),卷8,頁159。,完成所謂“儒家整體規(guī)劃(14)余英時:〈試說儒家的整體規(guī)劃〉,收入氏著:《宋明理學與政治文化》(臺北:允晨文化實業(yè)股份有限公司,2004年),頁388-407。”的目標。孔子理想中“君子”不是一曲之士,而是一個具有通識素養(yǎng)的人才。教育應致力于“全人教育”,20世紀國學大師王國維(1877-1929)在1906年強調教育應包括智育、德育、美育,并以培育“完全之人物”為宗旨(15)王國維:〈論教育之宗旨〉,收入王國維著,譚佛雛校釋:《王國維哲學美學論文輯佚》(上海:華東師范大學出版社,1993年),頁251-253。。蔡元培(1868-1940)在民國11(1922)年北京大學開學典禮上,揭橥“為學問而求學問”作為北大的辦學宗旨(16)蔡元培:〈北京大學開學式演說詞〉,收入孫常煒編:《蔡元培先生年譜傳記》(臺北:國史館,1986年),頁664。。都可以視為傳統(tǒng)的教育觀在現代中國之一種表現。

孔子的教育觀與亞里士多德(384-322 BCE)的教育觀東西互相輝映。亞里士多德論教育,特別區(qū)分“實踐的智慧”(phronesis, practical wisdom)與“技藝”(technē, scientific knowledge)之不同,他認為“實踐的智慧”是一種“理智的才能”,使人可以“分辨人生的善惡”,但“技藝”教育則是與“塑造”有關的技術能力的訓練(17)Aristotle, Nicomachean Ethics, in The Basic Works of Aristotle, Edited and with an Introduction by Richard McKeon (New York: Random House, 1941), BK. VI, ch. 5, pp. 1026-1027;高思謙譯:《亞里士多德之宜高麥倫理學》(臺北:臺灣商務印書館,1976年),第6卷:〈論行為之指導原則(即理智之德的功用)),第5章:〈論實踐的智慧(即明智)〉,頁132。。東西傳統(tǒng)的教育觀綿延二千余年,成為教育哲學的主流。

這種傳統(tǒng)的教育觀基本上采取一種“非工具論”(non-instrumentalism)的哲學立場,主張教育不是一種“工具”,更不應將學生訓練成“工具”,孔子所提出的“君子不器”,就是這種“非工具論”教育哲學的理想。這種理想特別強調教育的“內在價值”(intrinsic value),如學生價值判斷能力的提升與生命的成長,而不是教育的“邊際效益”,如畢業(yè)后求職能力的提升或國家經濟發(fā)展的提升。這種“非工具論”的教育哲學,如果落實在高等教育領域,必然致力于人文學、社會科學與自然科學的均衡發(fā)展。這種傳統(tǒng)的教育觀在21世紀仍有其強勁的動力,我依時間先后舉美國、中國臺灣與日本為例,闡釋近年來傳統(tǒng)教育觀的呼聲。

先就美國的狀況來說,2010年美國參眾兩院跨黨派議員,致函美國人文與科學研究院(American Academy of Arts and Sciences),提出一個重大問題:〔美國〕應采取什么行動,以維持人文社會科學的優(yōu)越性?美國人文與科學研究院經過3年研究后,在2013年提出一份報告,在結論中強調(18)The Heart of the Matter (Cambridge, MA: American Academy of Arts and Sciences, 2013), p. 13。:人文學、社會科學與自然科學完全平衡的課程,可以提供整合性思考與想象、創(chuàng)新與發(fā)現以及良善公民意識的機會。人文與社會科學不僅是選修科目,也不是菁英分子之學而已。人文與社會科學〔…〕幫助我們了解過去與未來,極具關鍵性。人文與社會科學是必要的,在挑戰(zhàn)性的時代與繁榮的時代都有賴于我們的支持。人文與社會科學在我們的開國元勛所揭示的追求生活、自由與幸福,是不可或缺的。人文與社會科學是“事情的核心”。這份研究報告的背景,在于最近30年來美國高等教育日益向“商品化”(commercialization)傾斜(19)參考Derek Bok, Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003)。,所以,不能快速將創(chuàng)新知識加以商品化的人文社會科學之地位日益低落,其存在之價值備受挑戰(zhàn)。美國人文與科學研究院的回答,代表了傳統(tǒng)教育觀對21世紀知識商品化潮流的有力回應。

接著,我們看中國臺灣高等教育界的呼聲。曾在2011年7月至2013年6月,出任“教育部”人文及社會學科指導委員會主任委員的前臺灣大學校長孫震先生,在《“教育部”人文及社會科學教育指導委員會報告書》中就說(20)《“教育部”人文及社會學科教育指導委員會報告書》(臺北:“教育部”,2015年)頁14。:“大學重科技、輕人文與社會,重應用輕基礎。近年政府以重金獎勵大學追求卓越,讓若干大學在研究與論文發(fā)表上的確有很大進步。然而大學教育的理想在求真、求善、求美,揠苗助長,限時計功、舍本逐末的做法,會不會也有期不良的后果?”這段話,強調“大學教育的理想在求真、求善、求美”,反對“限時計功、舍本逐末的做法”,可以視為在向現實傾斜、力求教育“商品化”的當前臺灣高等教育界中,傳統(tǒng)教育觀的一種呼聲。

最后,我們看日本最近幾年來的發(fā)展。2015年6月8日,日本政府文部科學省,對設有人文社科系所的國立大學發(fā)出要求改革大學組織與業(yè)務的公文,特別指出為適應18歲人口的減少與育才的需要,并確保教育研究的水平,國立大學應改革或廢除人文社會科學舊有的組織,并向社會需求較高的領域發(fā)展(21)參見http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/062/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/06/16/1358924_3_1.pdf。這件公文發(fā)出后,2015年7月23日,雖隸屬于總理府但立場客觀、地位崇高的日本學術會議干事會就發(fā)出聲明,日本學術會議干事會質疑文科省所要求的“組織廢除并向社會需求高的領域轉換”之教育政策。評論文科省所謂“社會的需求”,除了可設定具體目標、可量測成果的“社會需求”之外,建立眼睛不容易看到的、在長期視野之中傳承智慧,支持多樣性、培育創(chuàng)造性的基礎,也同樣是社會對大學的要求。大學如果只偏重前者而忽視后者,就有可能違背為廣大的社會育成豐富人才的基本角色。指出在教育領域中,人文社會科學的角色,愈來愈重要。所謂“全球化人才”不只是英語等外國語文能力的培養(yǎng)而已,更是指以對本國及外國的社會、文化、歷史的理解作為代表的人文社會科學所提供的知識作為基礎,而建立的判斷力與思考能力。因此,現役教師必須再教育,并提升國立大學師資培育與研究所的質量。如果在教育場域中輕視人文社會科學,對研究者的培養(yǎng)力就會減低,也削減了研究的意愿,并傷害學術的發(fā)展。最后,從事人文社會科學的大學教師,也更努力地在適應社會變化之要求的同時,致力于自己學術內部的對話、與自然科學家的對話,以及與社會各方面的對話。通過以上的對話,而努力于教育與研究之質的提升(22)http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-kanji-1.pdf。

日本學術會議干事會所發(fā)出的上述聲明,論述主軸在于批判當前日本政府偏重自然科學而輕視人文社會科學的教育政策,重申人文、社會科學與自然科學必須三足鼎立,在大學研究與教學中必須力求均衡,也強調在“全球化人才”培育的過程中,必須重視人文社科教育所培育的跨文化視野與批判思考能力。

日本學術會議的這份文件與美國人文與科學研究院對美國國會所發(fā)出的研究報告,基本論述主軸相互呼應,都是在高新科技突飛猛進的21世紀,重申人文社科與科技等各種學問均衡發(fā)展的重要性。美國人文與科學研究院的報告,更以“事情的核心”(The Heart of the Matter)為題,突顯人文社會科學在21世紀的重要地位。

那么,在現代大學的教育場域中,應如何力求人文、社科與自然科學的均衡發(fā)展呢?最有效的落實方法,應該就是全校共同與通識教育的實施。傳統(tǒng)的教育觀主張,共同與通識教育是大學教育各學科的共同平臺,是養(yǎng)成具有宏觀視野的知識分子的基礎教育。這種教育觀以“非工具論”的哲學立場思考大學教育,認為大學教育必須引導學生思考生命的意義,以提升學生生命的成長,并且常常強調經典教育的重要性。傳統(tǒng)的教育觀特別重視東西文化經典的研讀,上世紀美國哥倫比亞大學與芝加哥大學的西方經典教育,備受推崇。狄培理(William Theodore de Bary,1919-2017)畢生在哥倫比亞大學致力于東亞文明經典教育(23)Willam. Theodore de Bary ed., Finding Wisdom in East Asian Classics (New York: Columbia University Press, 2011)。。 這種傳統(tǒng)的教育觀,在近10年來的美國高等教育界,最為雄渾有力的論述者當推克隆曼(Anthony T. Kronman,1945-)。克隆曼曾任耶魯大學法學院院長,他撰寫專書重申教育的目的在于使學生的生命獲得提升。克隆曼強調大學不應該完全只傳授知識與技能等“謀生活的教育”,更應開授有關“人生的意義”的課程。他的書首先回顧自己大學時代的求學經驗,從經典閱讀與討論課程中獲得的啟發(fā),使他一生受用。他強烈建議大學應引導學生思考“人生的意義”,最有效的方法是開授深入閱讀文學經典與哲學經典的課程(24)A. T. Kronman, Education's End: Why Our Colleges and Universities Have Given Up on the Meaning of Life (New Haven: Yale University Press, 2008)。關于這本書的介紹,參看《通識在線》第70期(2017年5月),頁48-57,林建福與游振鵬的文章。。

克隆曼對經典教育的呼喚,在當前世界高等教育界,雖然恍似空谷足音,但這種教育觀在當代仍有許多回響。札卡瑞亞(Fareed Zakaria,1964-)曾著書為博雅教育(liberal education)辯護,強調“我們的視野不夠開闊,無論是觀察世界或回溯歷史,所以提不出具有深度和廣度的問題。而解決上述現象的答案,即便到現在,依舊是每個人都能多接受一點博雅教育。(25)Fareed Zakaria, In Defense of a Liberal Education (New York: W.W. Norton & Company, 2015),中譯本:劉怡女譯:《為博雅教育辯護:當人文課熄燈,大學正讓青年世代失去遠大未來》(臺北市:大寫出版社,2015年),引文見頁188。”這樣的教育觀,真是21世紀教育曠野中的吶喊,繚繞大學師生的耳畔,深扣大學師生的心弦!

(二)現代的大學教育觀

如上所述,源遠流長的傳統(tǒng)教育觀雖然至今仍綿延發(fā)展,但是,進入21世紀以后,另一股強勁的現代教育觀,卻風起云涌席卷各國大學校園。

現代的教育觀強調“學以致用”,從18世紀開始,東亞思想界的實學思潮蔚為主流,中國的顧炎武(1613-1682)生于明清鼎革之際,主張圣人之學“皆以為撥亂反正,移風易俗,以馴至乎治平之用……(26)顧炎武:《顧亭林詩文集》(北京:中華書局,1983年),卷6,〈答友人論學書〉,頁135。關于明清時代的實學思潮,參考:山井湧:《明清思想史の研究》(東京:東京大學出版會,1981年),頁223-267。,更是開啟近世中國實學之思潮,并影響朝鮮與日本。這股近世東亞實學思潮當以19世紀日本的啟蒙思想人物福澤諭吉(1835-1901)最具代表性。福澤諭吉說(27)福澤諭吉:《學問のすすめ》(東京:中央公論新社,2002),頁4-5;中譯本:群力譯:《勸學篇》(北京:商務印書館,1996),頁3。:“我們應當把不切實際的學問視為次要,而專心致力于接近世間一般日用的實學,如學習伊呂波四十七個字母,練習寫信記賬,學會打算盤和使用天秤等等。”這種現代的教育觀強調教育內容的“實用性”,鄙視“不切實際的學問”(福澤諭吉語),這種教育觀的哲學基礎,在于“工具論”(instrumentalism),將大學教育視為一種工具,認為教育的微觀目標在于培育學生的就業(yè)競爭力(competitiveness),以提升學生畢業(yè)后的“可雇用性”(employability),將畢業(yè)生受企業(yè)雇用之歡迎度,視為辦學績效指標;現代的教育觀也強調教育的宏觀目標,在于促使大學教育與研究貢獻于產業(yè)與經濟的發(fā)展,特別強調大學課程必須調整并強調以“設計思維”(design thinking)重新規(guī)劃授課內容,以促進新商品的研發(fā),以直接貢獻于教育與研究的“商品化”,提升國家競爭力。

現代的大學教育觀,從最近30年來的美國高等教育界興起,風起云涌,蔚為潮流。1999年美國伊利諾大學向伊利諾伊州議會提出的年度報告,就訂名為:《伊利諾大學:經濟發(fā)展的引擎》(UIUC: Engine for Economic Development)(28)University of Illinois, The University of Illinois: Engine of Economic Development (Urbana-Champaign: University of Illinois, 1999)。,具體地印證了前哈佛大學校長柏克(Derek Bok,1930-)所說的美國的大學教育之“商品化”的發(fā)展趨勢(29)Derek Bok, Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education。。

這種以“商品化”為大學教學與研究目標的現代大學教育觀,使大學逐漸成為產業(yè)界的婢女,更使大學淪為21世紀資本主義的扈從,所以10余年前臺灣某大企業(yè)董事長,在某頂尖大學畢業(yè)典禮演講,就建議大學系所之設立或調整,應配合產業(yè)界的需求,以提升畢業(yè)生的就業(yè)率。這股要求大學研究力求“商品化”的潮流,也在近年來席卷臺灣高等教育界。舉例言之,2014年10月1日,“教育部”召開的“邁向頂尖大學計劃工作圈第14次會議”的第1案,就是研擬透過“邁向頂尖大學計劃”而強化頂尖大學研究中心之體質,以帶動校內產學連結機制之建立。本案的會議決議共有3點(30)會議記錄全文見:http://toptmu.tmu.edu.tw/files/news/6_b7686ca9.pdf。:“一是同意以各校研究中心為單位,搭配相關社會及產業(yè)貢獻性指標,建立一條鞭式(從經費來源到技術商品化的過程)的追蹤方式,以督促學校建立符合世界水平的科學與技術管理及運用系統(tǒng),提高研究成果轉化的效能。二是同意以強化各校研究中心的前期產業(yè)連結及后端技術商品化機制作為精進邁向頂尖大學計劃及教育部規(guī)劃后續(xù)相關政策的規(guī)劃方向,使研究中心盡早發(fā)展自給自足永續(xù)經營的體制。三是有關會中所提大學衍生企業(yè)之相關制度面及支持環(huán)境等問題,將由本司相關業(yè)務單位另案研議。”這項會議記錄顯示:臺灣的12所獲得“邁向頂尖大學計劃”經費的大學,完全同意“教育部”提議的研究“商品化”機制的建立,以最鮮明的方式體現21世紀大學理念在臺灣的發(fā)展。

這種現代的大學教育觀,輕視所謂“全人教育”,要求學生必須學習“工具性技能”,2014學年度起,臺灣大學所實施的充抵通識教育6學分的“基本能力”課程,就是這種教育觀的反映。臺灣大學對于“基本能力”課程的涵義,提出以下的說明(31)見《臺灣大學新生通識修習規(guī)范》,https://nol.ntu.edu.tw/nol/note/105-2/fresh.htm。: “基本能力,指個人對其周遭資源(resources,含知識、訊息等)做更佳運用之工具性技能,故基本能力課程(Core Skill Course)除傳授相關知識外,系以依循方法論的實作為核心之課程。透過實作,一方面提升學生使用這些工具之技能與效率,另一方面則經由應用,訓練學生分析、批判、邏輯和統(tǒng)整等能力,培養(yǎng)其思辨、學習,以及轉化資源的能力。通常,這類課程也會藉由團隊合作的方式,激發(fā)學生之創(chuàng)意,收知識創(chuàng)新之效。”這段說明文字有2個關鍵詞,一是“工具性技能”,二是“實作”,具體反映實用取向的現代大學教育觀之核心理念。

這種講求實用的現代大學教育觀,在亞洲各國特別發(fā)達。南韓在1979年就成立“專門大學”,據韓國教育統(tǒng)計研究中心所出版《2016年教育統(tǒng)計年報》,至2016年為止,南韓全國共設有“專門大學”138所,包括國立2所,公立7所,私立129所(32)參見:http://kess.kedi.re.kr/publ/publFile?survSeq=2016&menuSeq=3894&publSeq=2&menuCd=68747&menuId=1_14_1&itemCode=02&language=。。 韓國的“專門大學”目前主要是2至4年制,依據學科的不同有所差異,有別于四年制大學,屬于實用、技職導向的教育。專門大學中屬于2年制者畢業(yè)學分共80學分,包括專業(yè)科目45學分,以及通識學分15學分以上;3年制專門大學所需畢業(yè)學分共120,包含專業(yè)科目54學分以上,以及通識學分21以上(33)參見:http://www.cb.or.kr/creditbank/eduIntro/eduIntro4_2.do。。

將近40年來,因為韓國政府投入的財政資源較少,一般認為專門大學的教育質量欠佳。1980年代以后,生師比過高,專門大學的質量比較而言更加處于劣勢。而且,多數的專門大學都是私立大學,學生面臨的財務負擔頗為沉重,學生負擔高額學費,但是卻沒有得到高質量的教育(34)參見:http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=795463&cid=46615&categoryId=46615。。

除了中國臺灣與韓國之外,日本高等教育界的新發(fā)展,也顯示大學教育觀向實用傾斜。日本政府2013年5月24日提出《學校教育法》部分條文修正案,獲得參議院投票通過,文部科學省訂定具體的設立基準后,2017年10月開始接受申請,將于2019年4月1日起在全國各地創(chuàng)設“專門職大學”或“專門職短大”,將由現有的大學或專門學校改制或新設,教育課程將與產業(yè)界合作,特別重視“實踐”,學生畢業(yè)資格中有30%-40%的學分必須到產業(yè)實習(4年制大學學生則必須實習600小時以上),教員40%以上為具有業(yè)界實務經驗5年以上的業(yè)界人士出任(稱為“實務家教員”)。學生在學4年或2年畢業(yè)后,授予“學士”或“短期大學士”學位。日本籌劃的這項高教變革,是從1964年大量設立短期大學以來,又一次高等教育的大變革。“專門職大學”將推動資通專業(yè)、農業(yè)、觀光業(yè)等專門領域的教育,教育目標在于提升學生的就業(yè)“即戰(zhàn)力”(そくせんりよく)。

日本規(guī)劃中的“專門職大學”,完全以就業(yè)“即戰(zhàn)力”提升作為教育目標,有其自德川時代(1603-1868)以降日本“實學”思潮的遠源。17世紀日本古學派儒學大師伊藤仁齊(1627-1705)所謂“以實語明實理”(35)見伊藤仁齋:《同志會筆記》,收入《古學先生詩文集》,收入相良亨等編:《近世儒家文集集成》(東京:ぺりかん社,1985年),第5卷,頁11。者是也;也有其21世紀世界高等教育變革的背景。“專門職大學”強調“實作”,重視“工具性”的能力,將來當可大幅改善大學畢業(yè)生的就業(yè)能力。這項規(guī)劃中的日本高教變革,可以說是本文所謂“講求實用的現代的大學教育觀”在亞洲國家的最新發(fā)展與落實。

再進一步從世界高等教育史的宏觀視野來看,我們在此所說的“現代的大學教育觀”,其實深深地浸潤在近代資本主義文化之中。回顧美國高等教育發(fā)展史,在1894年至1928年之間美國的大學快速成長的過程中,大企業(yè)的主管、工程師和政府高層官員的價值理念與運作模式,就已經深深地植入大學之中(36)Clyde W. Barrow, Universities and the Capitalist State: Corporate Liberalism and the Reconstruction of American Higher Education, 1894-1928 (Madison: University of Wisconsin Press, 1990), p. 7。。進入21世紀之后,隨著高新科技的突飛猛進以及全球化趨勢的快速發(fā)展,大學加速被整編到資本主義生產與再生產體系之中,而成為資本主義的扈從,甚至加入由掌控可快速商品化知識的科技學者、大資本家與權力菁英所組成的新資本主義共犯結構之中。舉例言之,韓國浦項鋼鐵集團在1986年創(chuàng)立浦項工科大學,并每年投入大量資金辦學,為集團培養(yǎng)新進員工。韓國成均館大學接受20個大企業(yè)如三星集團大量經費挹注,并為各大企業(yè)人才培育的需求而創(chuàng)立特設學程,依企業(yè)之需求而規(guī)劃課程,學程學生并有一年時間在特定企業(yè)實習。這些實例都反映資本主義對現代大學的教研工作滲透之深刻,使大學的“企業(yè)文化”(corporate culture)日益彰顯(37)Eric Gould, The University in a Corporate Culture (New Haven: Yale University Press, 2003)。;21世紀的大學之理念日益向“商品化”傾斜。在這種大學理念之下,通識教育自然就被邊緣化了。

通識教育的被邊緣化,尚有一項大學行政體制的因素。亞洲各國大學校長均采任期制,因此就像民主國家的領導人一樣,校長領導大學必須力求在任期之內交出具體的辦學績效或數據,例如國際頂尖科學期刊如Science、Nature、Cell的論文發(fā)表數、產業(yè)實用人才之培育數、產學合作計劃之成長數等等,才能爭取連任。在這種制度之下,亞洲地區(qū)的大學領導人飽受時間壓力之凌虐,他們很難對需要長時間投入而短期績效難以數量化、客觀化、標準化、商品化的通識教育,賦予真誠的關心與重視。

(三)“現代的”大學理念在臺灣的新發(fā)展

以上分析“傳統(tǒng)的”與“現代的”大學教育理念之差異,這兩種不同的大學理念雖在理論上處于光譜的兩端,水火不容,有其互為緊張性。但是,在大學發(fā)展的實務經驗中,兩者常常有其不可分割性。因此,兩者恒處于辯證性之關系。

這兩種大學理念之所以有其發(fā)展上的辯證性關系,主要是因為大學之“理念”(idea)如果未能落實在“實踐”(praxis)之中,就淪為空想。“理念”必須落實在“實踐”之中,才能使“理念”具體化,而大學的“主體性”(subjectivity)也才能全幅展現。教育是大學的靈魂,大學如果從培育“君子”或“全人”的教育初衷退卻,大學就會成為有體無魂的稻草人。但是,大學的教育理想卻又必須在“實踐”之中被檢證、修正,否則就成為“盲動主義”。因此,傳統(tǒng)的大學觀與講求實用的現代大學觀,既有其理論上的互為緊張性,但是實踐上又有其不可分割性,兩者從辯證互動中,如何獲得動態(tài)的平衡,是21世紀大學師生必須深思的問題。

傳統(tǒng)的大學教育觀的長處,在于形塑學生的價值觀,為學生奠定長程的競爭力,短處則可能在于學生的短程的專業(yè)能力(日本所謂就業(yè)“即戰(zhàn)力”)或有所不足;相對而言,現代的大學教育觀,強調開發(fā)學生某種專業(yè)能力,特別重視學用合一,強調“產學合作”,學生短程的就業(yè)能力或有所提升,但是,長程的續(xù)航力也許就會有所不足,這也許就是近20年來全球前500大企業(yè)進用新人時,有些大公司偏好錄用并非專攻該企業(yè)之專業(yè)領域的畢業(yè)生如數學、物理甚至文史哲科系畢業(yè)生的部份原因,因為這些跨國大企業(yè)認為這類新進員工具有被培育為公司未來領導階層的潛力,而短期的專業(yè)能力可以經由在職培訓而獲得。

以上所說的“傳統(tǒng)的”與“現代的”大學理念,雖然在理論上具有辯證性之關系,但是,在進入21世紀的臺灣高等教育界里,“現代的”講求實用的大學理念,實居于主流之地位。

臺灣地區(qū)的大專院校總數高達157所,綜合大學與技職院校性質不同,教育目標互異。在畢業(yè)所需128總學分之中,通識教育學分雖然各校不同,但一般均為18學分,約占畢業(yè)總學分的1/7,而近年來,許多大學紛紛刪減通識學分,或以國文、專業(yè)課程或學習“工具性技能”之類課程學分充抵通識學分。這項新的發(fā)展趨勢,很明顯地顯示臺灣地區(qū)的大學教育快速向講求實用的“現代的”大學理念傾斜,值得關注教育的人士加以關心。

二、21世紀大學理念激蕩下通識教育的現狀

我們在探討當前臺灣地區(qū)大學通識教育面對的挑戰(zhàn)之前,必須先宏觀當前世界各國大學的通識教育的現狀。

當前各國著名大學通識教育之共同趨勢有二:(1)傳統(tǒng)的大學教育觀仍居主導地位,所以,通識與共同課程學分數大多占學生畢業(yè)總學分的1/3以上;(2)通識課程之選修年級,除東京大學仍規(guī)定在大一及大二兩年均在教養(yǎng)學部修習基礎及通識課程之外,多數大學都不限年級,大一至大四均可修習。第2種趨勢無庸說明,我們進一步說明第1種趨勢。

(一)日本的通識教育

通識課程在當前世界頂尖大學學生畢業(yè)總學分中,大多仍占1/3學分以上。以日本的東京大學與京都大學為例,說明這項趨勢。在“二戰(zhàn)”結束以前,日本的舊制高等學校,都開授“教養(yǎng)課程”,即為我們今日所謂“通識課程”。戰(zhàn)后日本從1974年廣島大學將教養(yǎng)部改組為綜合科學部起,教養(yǎng)學部開始轉化,1991年日本文科省將《大學設置基準》予以大綱化以后,隸屬教養(yǎng)部而擔任通識課程的教員,開始改隸其他學部,許多獨立的教養(yǎng)部也紛紛改制為4年制的學部(學院)。近年來日本各大學嚴格區(qū)分“教養(yǎng)課程”與“專門課程”的大學已愈來愈少了,通識課程與專業(yè)課程在學生4年修學期都可以修習,也就是所謂“菱形課程選修制度”(くさび型カリキュラム),專業(yè)基礎課程與通識課程在4年期間均可選修,比例逐年遞減,專業(yè)課程的比重逐年增加,這種選修制度比教養(yǎng)學部以2年時間選修通識課程的舊制更具彈性(38)參見:http://www.akita-pu.ac.jp/reccs/edu.html。。

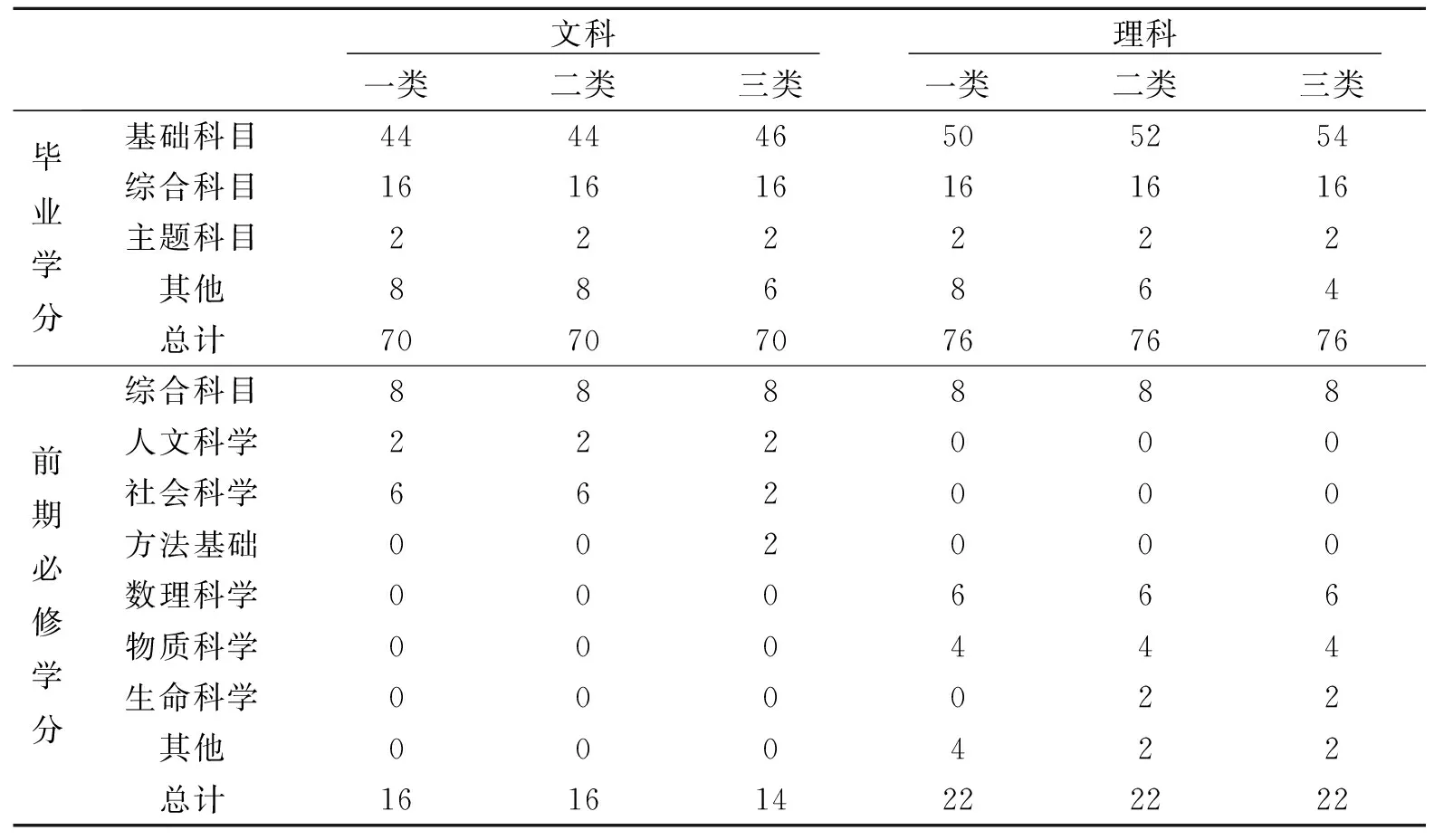

現在,我們看東京大學有關基礎科目與通識科目的選修規(guī)定。依據日本昭和31年(1956年)10月22日文部省令第28號頒布的《大學設置基準》第32條規(guī)定的畢業(yè)資格:4年制大學學生必須修滿124學分,醫(yī)學系與牙醫(yī)學系等在學6年以上的學生,必須修188學分;藥學系在學6年以上,必修186學分;獸醫(yī)系在學6年以上,必修182學分。東京大學學生大一、大二在“教養(yǎng)學部”上課,文科(指人文社會科學)及理科(指自然科學、生命科學、醫(yī)學等)各分為3類,各類學生修習學分互不相同,如表1所示(39)參見:東大教養(yǎng)學部網站http://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2015/0325120616.html。。

表1 東京大學 前期教養(yǎng)學部(駒場)選修課程規(guī)定

表1所謂“基礎科目”包括社會科學、人文科學、方法基礎、數理科學、物質科學、生命科學等學門之基礎科目,必修44至54學分,是學生升上大三以后專攻特定學門之預備課程。所謂“綜合科目”與“主題科目”,指通論性與專題性的課程。依此規(guī)定,東京大學學生大一、大二不分系,必(選)修約70學分的共同及通識課程,所奠定的學術基礎相當寬廣而扎實。即以狹義的通識課程(指“綜合科目”與“主題科目”)而言,也合計18學分。另外,東京大學重視大一學生的學習。以上表中“文科一類”學生為例,大一時必須修習社會科學6學分,人文科學2學分,總合科目8學分,如不及格就不能升上大二。

接著,我們再看京都大學的修課規(guī)定。依據京都大學對平成28學年(2016學年)度入學學生頒布的必(選)修課程規(guī)定,4年制學生必須修滿140學分,才取得畢業(yè)資格,其中包括“全學共通科目”(指校訂共同必修與通識選修課程)56學分以上,以及各學部之專門科目84學分以上。關于全校共同及通識課程之修習規(guī)定如下(40)有關京都大學修業(yè)規(guī)定,詳見:http://www.kyoto-u.ac.jp/contentarea/ja/education-campus/publish/documents/2016/6-2-2-104.pdf。:(1)外國語科目群:學生必須在英語、德語、法語、漢語、俄語、意大利語、西班牙語、韓語、阿拉伯語、日語中,選修2種外國語,但日語僅限外籍生選修。學生如果選修英語,則本科目群必須選修24學分;如果不選修英語的學生,則本科目群必須選修32學分。(2)人文社會科學科目群:學生選修英語者,本科目群必修14學分;如不選修英語者,則本科目群必須選修10學分。(3)自然科學科目群:8學分。(4)信息學科科目群、健康與運動科目群、生涯規(guī)劃科目群、統(tǒng)合科學科目群(即“跨領域科目群”之意)、少數人教育科目群(指小班教學之課程)等各領域課程中,必須修習6學分。

京都大學畢業(yè)學分為140學分,門坎較高,并規(guī)定全校共通科目學分總計至少56學分,必須選修2種外國語是京大教育一大特色。

(二)美國的通識教育

我們檢視哈佛大學、史丹佛大學與哥倫比亞大學等3大名校的通識教育。

哈佛大學的通識教育課程,正處于變革期之中,現行制度是從2007年起實施至今,規(guī)定學生從下列八大核心課程領域中,每一領域至少選修一門課程:(1)美學與詮釋性理解(Aesthetic and Interpretive Understanding);(2)文化與信仰(Culture and Belief);(3)經驗性與數理性推理(Empirical and Mathematical Reasoning);(4)倫理推理(Ethical Reasoning);(5)生活系統(tǒng)科學(Science of Living Systems);(6)物理科學(Science of the Physical Universe);(7)世界的社會(Societies of the World);(8)世界中的美國(The United States in the World)。

當年的八大領域選修制度的設計負責人是時任文理學院院長的柯偉林(William Kirby)。新制度的規(guī)劃背景是美國剛經歷“911”恐怖攻擊事件,全球為之震撼,美國人心靈嚴重受創(chuàng)。新制增列“文化與信仰”與“世界中的美國”,希望提升大學生對不同宗教信仰的同情與理解,以及思考美國在新世界中的定位(41)關于哈佛大學于2007年進行之通識改革,國內亦有學者研究,參見李弘祺:〈美藝的慧識,人文的素養(yǎng):哈佛修訂新課程的背景及內容〉,《通識在線》,2007年7月號,第11期,頁23-25;林孝信:〈哈佛大學通識改革初探〉,《通識在線》,2007年7月號,第11期,頁26-30。。

哈佛大學的“通識教育審議委員會”(General Education Review Committee, GERC)在2016年3月提出報告,獲得文理學院院務會議通過,從2018年開始,實施通識教育新制,規(guī)定學生從以下4個領域中,每個領域至少選修一門課程:(1)美學與文化(Aesthetics & Culture);(2)歷史、社會與個人(Histories, Societies, Individuals);(3)社會中的科學與技術(Science & Technology in Society);(4)倫理與公民(Ethics & Civics)。

另外,必須在文理學院的三大主要學術領域中,各選修一門課,以及選修一門與量化思維有關的課程(42)關于哈佛大學新制通識課程修業(yè)規(guī)定,詳見:https://generaleducation.fas.harvard.edu/new-requirements-beginning-fall-2018。。在新舊制換軌時,現在學生之選修課程有詳細的抵換規(guī)定(43)http://generaleducation.fas.harvard.edu/files/gened/files/gen_ed_transition_overview.pdf。。

史丹佛大學從2012年起對大學新生與轉學生實施現行制度,要求學生在以下3大領域選修通識課程:(1)思考領域(Thinking Matters):必須選修一個學季(Quarter)4學分課程,以提升解釋、推理、分析的扎實基礎能力。(2)學科深化(Disciplinary Breadth):要求學生在以下5個學科中,必選5門課程,每個學科各選一門課程:①工程與應用科學;②人文學;③數學;④自然科學;⑤社會科學。(3)公民教育(Education for Citizenship):要求學生必須從以下4個不同領域中,至少選修2門課程:①倫理推理;②全球社群;③美洲文化;④性別研究。

史丹佛大學并規(guī)定課程必須至少3個學分才符合通識教育課程的要求,因此,通識課程必選學分合計25學分以上(44)關于史丹佛大學通識課程修業(yè)規(guī)定,參見:https://registrar.stanford.edu/students/enrolling-courses/general-education-breadth-requirements/ger-area-requirements。。最后,我們看哥倫比亞大學的核心課程(The Core Curriculum)現行規(guī)定。哥倫比亞大學的核心課程極獲喜愛,過去也有學者介紹過哥倫比亞大學核心課程的教學(45)參見:孫長祥:〈變遷社會中的通識教育改革〉,《通識在線》第25期(2009年11月),頁24-27;但昭偉:〈簡介Daniel Bell在1966年對哥倫比亞大學通識教育的建議〉,《通識在線》第27期(2010年3月),頁23-25。。現行制度如下:(1)文學人文(Literature Humanities):系全年課程,上下學期各4學分,共8學分;(2)當代文明(Contemporary Civilization):全年課程,上下學期各4學分,共8學分;(3)大學寫作(University Writing):3學分;(4)藝術人文(Art Humanities):3學分;(5)音樂人文(Music Humanities):3學分;(6)科學前沿(Frontiers of Science):1學期課程,4學分;(7)科學必選課程:必須在科學領域選修3門課程,每門課程至少3學分,合計至少10學分;(8)全球核心必選課程:在核定的全球核心課程中,必須選修2門課程;(9)外國語言必選課程:必須符合選擇語言測驗的中級程度或選修高級語言課程或文學課程;(10)體育必修課程:選修1學分。體育課程之計入畢業(yè)總學分,以4學分為上限(46)參考:https://www.college.columbia.edu/core/core。。

根據上述規(guī)定,哥倫比亞大學學生必選通識課程之學分總數約在40-46學分。

以上簡介美國哈佛大學、史丹佛大學與哥倫比亞大學的通識或核心課程制度,均占畢業(yè)總學分的1/3以上。可以看出美國這3所頂尖大學對通識教育的重視。美國大部分的大學多施行學期制(semester),每門課為3或4學分,大多數學生一學期選修4或5門課,所以一年合計大約選修8到10門課,共約24-40學分。美國有些大學實施學季制(quarter),在學季制的大學,學生每個學季大約選修3門課,每門課一般是5學分,所以一學年可以獲得45個學分。上文介紹的哈佛與史丹佛大學的通識選修規(guī)定,都以課程數計算,較以學分數計算之方式更為簡便。

(三)中國臺灣的通識教育

臺灣大學的通識教育13年前的改革從2004年啟動,歷經3年的研究、規(guī)劃,并與全校師生開會溝通,在2007學年度起,將舊制4大通識選修領域調整為8大領域,包括“文學與藝術”、“歷史思維”、“世界文明”、“哲學與道德思考”、“公民意識與社會分析”、“量化分析與數學素養(yǎng)”、“物質科學”、“生命科學”,學生需修習通識學分數由12學分調整為18學分,共同必修學分則由18學分調整為12學分,只保留“國文”與“外文”兩科,各6學分,定位為基礎語文能力與人文素養(yǎng),其余科目(原“歷史領域”、“本國憲法”與“公民教育”)則融入通識課程(47)參考:黃俊杰:《大學之理念:傳統(tǒng)與現代》(臺北:臺大出版中心,2015年初版,2016年初版4刷),附錄1:〈臺大通識核心課程領域的改革、挑戰(zhàn)及其展望〉,頁315-322。。13年前臺大的通識教育改革,引起國際高教學界的注意,曾邀我撰文介紹,收入回顧亞洲人文教育的專書之中(48)Chun-chieh Huang, Liberal Arts Education in Postwar Taiwan: A Case Study on General Education Reform at National Taiwan University, in Insung Jung, Mikiko Nishimura and Toshiaki Sasao eds., Liberal Arts Education and Colleges in East Asia: Possibilities and Challenges in the Global Age (Singapore: Springer Science and Business Media, 2016), pp. 87-97。。

臺灣大學最近一次的通識教育改革起于2014學年度,最大的改變如下(49)楊泮池:《傳承·創(chuàng)新·卓越──永遠的臺大人精神》(臺北:臺大出版中心,2017年),頁68。:(1)通識修習3個指定領域,其余開放自由修習;(2)通識與國文共18學分。學生可依興趣、志向等在通識15學分+國文3學分,或通識12學分+國文6學分;(3)可修習基本能力課程以采計為通識學分,至多6學分;(4)修習經共同教育中心課程委員會公布之專業(yè)基礎科目,凡非畢業(yè)學系所開授,或指定之必修科目,得采計為通識學分。

臺灣大學這一次的改革,也引起各方關心大學通識教育的學者的關心,紛紛撰文表示意見(50)參看《通識在線》,第69期(2017年3月),頁8-27,刊載康仕仲、莊榮輝、曾漢塘、杜保瑞、黃藿、陳幼慧等人文章;以及《通識在線》,第70期(2017年5月),頁25-37,刊載黃俊杰、沈宗瑞、劉阿榮等人的文章。,我不再重述已發(fā)表的各篇論文論點。

從本文第1節(jié)所分析21世紀世界高教界的兩種大學理念爭衡的背景來看,臺大通識教育舊制8大領域要求學生必修18學分,占現行畢業(yè)總學分128的14%,已經是很低的比例,但可以視為傳統(tǒng)的大學教育觀的一種表現;現行新制則傾向于現代的功利的大學教育觀,以“基本能力”課程6學分充抵通識學分,并特重“工具性技能”與“實作”;以各系專業(yè)課程充抵通識學分,但這種制度卻忽視“工具性技能”課程本質上系專業(yè)課程,與通識課程教育目標之不同,凡此種種均顯示某種“工具論”(instrumentalism)傾向的教育觀,有心于提升學生畢業(yè)后的就業(yè)競爭力,原始用意良善。但這樣的通識教育制度,與國外頂尖大學現行的通識教育或核心課程領域制度,差距甚大,值得集思廣益,再深入考慮。

包括臺灣大學在內的臺灣地區(qū)大學院校的通識教育學分,在學生畢業(yè)總學分之中所占的百分比,與國外著名大學比較之下,顯然偏低。這是一個不爭的事實。

然而,除了學分數之外,通識教育更重要的是課程質量的問題。美國頂尖大學都是綜合大學,通識教育課程都由校內研究與教學表現最為優(yōu)異的教師開授,課程深具知識的高度、廣度與深度,對學生啟發(fā)甚大,所以可以獲得學生的敬意。相對而言,臺灣許多大學院校并非綜合大學,必須設立通識教育中心,聘請專任師資開授共同與通識課程;而綜合大學的專任教師在專業(yè)掛帥的氛圍中,也無多余心力設計并開授優(yōu)質通識課程。這種特殊狀況,就決定了通識課程的質量尚待大幅提升的現況。

三、大學通識教育在臺灣的展望

在宏觀21世紀兩種教育觀的激蕩,并檢視當前日本、美國、中國臺灣的著名大學之通識教育的現況之后,我們的問題是:展望21世紀的中國臺灣高等教育中大學通識教育,前景何在?

從最近幾年來臺灣高等教育的氛圍來看,通識教育的現況確實面對多重困境。正如我最近所說,現階段臺灣的通識教育,在大學內部面對客觀主義、專業(yè)主義、追求“實用”的求學態(tài)度以及不健康的“校園民主”的障礙;在大學外部則面臨權力掛帥的官僚主義與短視的功利主義的障礙,都是由于深層的、結構性的問題所產生的,對治不易(51)黃俊杰:〈現階段臺灣的大學通識教育之障礙及其超越〉,《通識在線》第73期(2017年11月),頁10-20。。近年來臺灣經濟困難,青年世代失業(yè)率攀升,求職不易,使許多大學負責人辦教育非常重視有助于學生求職競爭力的專業(yè)教育。相對而言,需要校方投入較多心力與資源,但短期內較難立即呈現具體業(yè)績的通識教育,就難以獲得大學負責人發(fā)乎真誠的重視,所以減低通識教育必選學分數,并以專業(yè)課程學分充抵通識學分,就成為最近二、三年來臺灣的一些大學的新趨勢。那么,在這種趨勢之下,臺灣的通識教育還有前景嗎?

我們思考臺灣通識教育的前途,可以從以下3個問題出發(fā):(1)通識教育的本質是什么?(2)通識教育的目的何在?(3)通識教育應經由何種過程而完成?

第一個問題的關鍵詞是“本質”(essence)而不是“效益”。現有的一些有關“通識教育”定義的論述,常常從“通識教育”所能產生的“效益”著眼,舉例言之,當我們說“通識教育是經由跨領域學習而開拓學生視野的教育”時,我們所注重的是學生個人從通識教育所獲得的“開拓視野”的“效益”;當我們說“通識教育是經由設計思維訓練而提升學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的教育”時,我們強調的是學生從通識教育而獲得的“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力”的“效益”;當我們說“通識教育是提升國民文化素質的教育”,我們所重視的是經由通識教育而“提升國民文化素質”的“效益”。前兩種“效益”屬于學生作為個體所獲的“效益”,所注重的是“質”的“效益”,近于彌爾(John Stuart Mill,1806-1873)的哲學立場,第3種“效益”屬于國民作為整體所獲得的“量”的“效益”,近于邊沁(Jeremy Bentham,1784-1832)的哲學立場,但這兩種不同類型的“通識教育”的定義,共同的核心卻是“通識教育能帶來何種邊際效益?”這個問題,都是建立在將教育視為一種“工具”的“工具論”(instrumentalism)哲學基礎之上。

我們居今日而言“通識教育”,應將現在流行的“工具論”教育哲學,翻轉而為“非工具論”(non-instrumentalism)的立場,我們才能直探“通識教育”的本質,才能掌握“通識教育”的“內在價值”(intrinsic value)(52)關于“內在價值”的涵義,參看G. E. Moore, ed. by William H. Shaw, Ethics: And The Nature of Moral Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 2005), Chap. 7, pp. 116-131。。

針對當前臺灣高等教育界中“工具論”甚囂塵上的現狀而言,我主張:“通識教育是一種提升學生生命的教育”。所謂“提升學生生命的教育”,所重視的是教育的“內在價值”,經由“通識教育”而使學生面對千變萬化的具體情境時,具有分辨是非對錯的(亞里士多德所謂)“實踐的智慧”(53)Aristotle, Nicomachean Ethics, in The Basic Works of Aristotle, Edited and with an Introduction by Richard McKeon (New York: Random House, 1941), BK. VI, ch. 5, pp. 1026-1027;高思謙譯:《亞里士多德之宜高麥倫理學》(臺北:臺灣商務印書館,1976年),第6卷:〈論行為之指導原則(即理智之德的功用)),第5章:〈論實踐的智慧(即明智)〉,頁132。。 經由通識教育而培養(yǎng)的這種“實踐的智慧”,可以使學生達到哲學家勞思光(1928-2012)先生所說“窮智見德”,并“攝智歸仁”(54)勞思光:〈論“窮智見德”〉,收入氏著:《儒學精神與世界文化路向──思光少作集(一)》(臺北:時報文化出版企業(yè)有限公司,1986年),頁227。的生命境界。因此,這種作為“提升學生生命境界的教育”的“通識教育”不論屬于何種學術分支領域,必然從不同角度切入并在不同程度之內,致力于學生的心靈之提升和反思能力之培養(yǎng)。

在分析了“通識教育”的本質之后,我們可以接著探討“通識教育”的目的及其實施過程。從上述“非工具論”的教育立場來看,“通識教育”的目的正是在于培育學生之博厚高明、可大可久的見識與胸襟,厚植學生在大學畢業(yè)后永續(xù)發(fā)展之能力。這種理想中的“通識教育”之實施途徑多元多樣,不一而足,但均“學”“思”兼顧,課堂的講說與課后的研讀與討論雙軌并行,不可偏廢。

從以上所提出的“通識教育”的本質、目的與程序來看,現階段臺灣高等教育界特別注重的“工具性技能”學習,其目的在于提升日語所謂就職“即戰(zhàn)力”(そくせんりよく)或畢業(yè)生的“可被雇用性”(employability),所以對于通識教育或廣義的“人文教育”(liberal arts education),采取鄙視的態(tài)度,并盡量壓低其學分數在學生畢業(yè)總學分數中的百分比。這種做法亟待改變,因為如果從畢業(yè)生長程職業(yè)生涯的視野來看,我們就會發(fā)現:短程的競爭力的強化,常常是長程的競爭力的限制甚至摧毀的開始,因為如果大學生的學習焦點,大部分聚焦在“工具性技能”的學習,如果他們念茲在茲的目標就是“創(chuàng)業(yè)”或“商品化”,那么,他們在生命的大船的航程中,眼睛就會盯著大船的甲板看,使他們失去仰望北斗七星以校正生命航向的能力。

正因為有鑒于上述這種生命狀態(tài)的可悲,所以世界各國許多有識之士對作為人文素養(yǎng)教育的liberal arts education莫不賦予極大關注。美國高等教育界的許多第一流的“人文學院”(liberal arts college),以極低的生師比,為學生提供極優(yōu)質的基礎教育與通識教育,為學生在大學時代的學習,奠定扎實的基礎,使他們未來成為具有長程續(xù)航力的專業(yè)人士或甚至領導人物。戰(zhàn)后的日本,許多舊制高等學校改制為4年制大學后,多數都設有教養(yǎng)部或教養(yǎng)學部,以執(zhí)行l(wèi)iberal arts education的教學任務,東京大學教養(yǎng)學部與國際基督教大學教養(yǎng)學部所提供的“人文教育”(日語所謂“リベラルアーツ”)的教學質量最受肯定(55)大口邦雄曾對美國的大學所實踐的“人文教育”(liberal education)作過精簡介紹,見大口邦雄:〈高等教育におけるリベラルアーツの歴史的理解〉,《纖維機械學會志》,第53卷,第1期(2000年),頁4-9;較全面的探討,參考大口邦雄:《リベラル?アーツとは何かその歴史的系譜》(東京:さんこう社,2014年)。。

日本雖然是講求所謂的“實學”的國家,但是日本高等教育界,對于優(yōu)質的liberal arts education也不勝其向往之情,所以,許多大學設立“國際教養(yǎng)學部”,以開授這類課程。日本高教界的“國際教養(yǎng)學部”,始于1949年創(chuàng)校的上智大學與1953年創(chuàng)校的國際基督教大學,截至現在為止,日本全國設有“國際教養(yǎng)學部”或“國際教育學科”的公私立大學多達31所,其中在該學部中以全英語授課的大學包括:國際教養(yǎng)大學、上智大學、法政大學、宮崎國際大學、早稻田大學等5所大學。Liberal arts education到21世紀仍是日本許多大學的鄉(xiāng)愁!

從這個立場來看,我們可以樂觀地說:雖然現階段臺灣高等教育界講求實用的教育思潮雖然風起云涌,卷起千堆雪,但是人是“會思想的蘆葦”,人不可能只是“工具”,而且,在AI將取代大部分人力的新時代中,人的自主性與思想性,將更加重要。從這個角度來看,通識教育在21世紀中國臺灣的大學教育中實有其不可取代之重要性。

四、結 論

本文從21世紀兩種教育思潮的激蕩出發(fā),檢討現階段美國、日本、中國臺灣頂尖大學通識教育實施的現況,并展望通識教育的前景。在我們探討的基礎之上,可以提出以下幾點結論:

第一,進入21世紀以后,雖然中國臺灣的高等教育界講求實用的教育思潮再次勃興,而且風狂雨驟,在政治權力助威之下,大有“翻轉”教育之勢。但是,正如本文第3節(jié)所檢視美國與日本頂尖名校現階段所實施的通識教育制度所顯示:歷史悠久的傳統(tǒng)教育觀,仍是當前主導世界大部分頂尖大學通識教育(general education)或核心課程(core curriculum)的理論基礎。因為教育本質上是一種學習者生命覺醒的過程,教育的原初目標在于使學習者可以經由教育而興起心志,作自己的主人。《論語·學而·1》“學而時習之”這句話,第5世紀的皇侃(488-545)(56)何晏集解,皇侃義疏,鮑廷博校:《論語集解義疏》(臺北:藝文印書館景印知不足齋叢書本,1966),卷1,頁1-4。與第10世紀的邢昺(叔明,931-1010)(57)邢昺:《論語注疏》(臺北:中華書局據阮刻本校刊,1966),卷1,頁1-2。都引《白虎通》釋“學”為“覺”。13世紀的錢時(子是,1175-1244)更進一步說:“學者,覺其所固有而已。”(58)錢時:《融堂四書管見》(臺北:臺灣商務印書館景印四庫全書珍本,1969-70),卷1,頁1-2。包括大學通識教育在內的一切教育,“內在價值”(intrinsic value)(如生命之覺醒)永遠高于“外爍效益”或“邊際效益”(如“可被雇用性”或競爭力之提升),因為“人”畢竟是一切存在的根本,也是一切存在的核心。包括本文所討論的“傳統(tǒng)的”與“現代的”教育理論在內,所有的教育理論,都必須回歸到“人”本身才有意義,也才能對“人”的生命的成長與豐盈有所幫助。青年馬克思(1818-1883)在《黑格爾法哲學批判》中曾說(59)馬克思:〈《黑格爾法哲學批判》導言〉,收入《馬克思恩格斯全集》(北京:中共中央馬恩列斯著作編譯局,1972年),第1卷,上,頁9。:“理論只要說服人,就能掌握群眾;而理論只要徹底,就能說服人。所謂徹底,就是抓住事物的根本。但人的根本就是人本身。”的確,一切的根本就是“人”,“若無世人,一切萬法,本自不有”(60)引文見《六祖壇經·般若第二》,魏道儒譯注:《壇經譯注》(北京:中華書局,2010年),頁51。。既然教育是為了“人”之所以成為“人”,那么,通識教育必將經歷21世紀中國臺灣的教育“商品化”的風霜而永續(xù)發(fā)展!

第二,教育是“人”與“人”、“心”與“心”的互動并互相提升的過程,因此,最優(yōu)質的通識教育,必然是某種形式的“心學”教育。所謂“心學”是相對于對“物”的解析而言,指向某種“心靈之覺知的學習”(mindful learning)(61)Ellen J. Langer, The Power of Mindful Learning (Cambridge, MA: Da Capo Press, 1997)。的教育。事實上,近年來也有許多人呼吁高等教育必須重新重視情意教育(62)Parker J. Palmer, Arthur Zajonc, and Megan Scribner, The Heart of Higher Education: A Call to Renewal (San Francisco: Jossey-bass, 2010)。,而“心之覺知”(mindfulness, mindful awareness)正是新時代大學教育的核心課題,更是通識教育的原鄉(xiāng)。南宋大儒朱子(晦庵,1130-1200)詩云:“明明直照吾家路,莫指并州作故鄉(xiāng)”(63)[宋]朱熹:〈送林熙之詩五首〉,《晦庵先生朱文公文集》(一),卷6,收入《朱子全書》,第12冊,頁249。,讓我們以無限的愛心與信心,傾聽來自教育原鄉(xiāng)的吶喊,呼喚通識教育春天的來臨!

(本文繁體字版刊于《通識教育學刊》第20期,本刊征得作者同意,刊登簡體字版)