農(nóng)村社會組織參與突發(fā)公共事件應急管理的內(nèi)在邏輯

何陽

[摘?要]農(nóng)村社會組織參與應對突發(fā)公共事件,既是現(xiàn)實需要,也是發(fā)展趨向。該文以新冠肺炎疫情為背景,分析農(nóng)村社會組織參與突發(fā)公共事件應急管理的發(fā)生機理、參與類型及參與途徑,旨在探究其參與的內(nèi)在邏輯,找到鄉(xiāng)村應急管理的內(nèi)生力量,并對農(nóng)村社會組織參與基層應急管理建設提供一些有益建議。

[關鍵詞]農(nóng)村社會組織?應急管理?內(nèi)在邏輯

[中圖分類號]D632.1;R127

[文獻標識碼]A[文章編號]1001-9596(2020)08-0042-07

一、問題的提出

新冠肺炎疫情是新中國成立以來傳播范圍最廣、防控難度最大的一次重大突發(fā)公共事件,打亂了人們原有的生產(chǎn)生活秩序和節(jié)奏,給社會帶來的影響至深且巨。農(nóng)村占地廣、農(nóng)業(yè)人口多,農(nóng)村地區(qū)疫情隱憂不斷,加大了疫情防控的難度。一方面農(nóng)民的原子化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府權力的弱化、村莊的老齡化等問題依然存在,給防疫工作帶來極大挑戰(zhàn);另一方面農(nóng)業(yè)的弱質(zhì)性、農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展的滯后性,導致農(nóng)村的災后恢復工作困難重重,隨時可能會發(fā)生因災致貧、返貧的問題。習近平總書記在武漢考察疫情防控工作時指出,“要做好深入細致的群眾工作,把群眾發(fā)動起來,構筑起群防群控的人民防線”[1]。農(nóng)村社會組織作為鄉(xiāng)村社會治理的重要主體,是農(nóng)民自愿搭建的發(fā)展經(jīng)濟、傳承文化、維護秩序的平臺,具有組織動員、資源整合等功能。若充分調(diào)動農(nóng)村社會組織的積極性,定能發(fā)揮廣大農(nóng)民群眾的主體優(yōu)勢,建造具有韌性的社區(qū)防線。

目前,學術界圍繞著農(nóng)村社會組織參與鄉(xiāng)村治理展開豐富的研究,從整體來看,多數(shù)是在功能性視閾下探究農(nóng)村社會組織對農(nóng)村經(jīng)濟、政治、文化、社會服務以及生態(tài)保護方面所具備的功能[2]。譬如,關注農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的學者認為農(nóng)村社會組織尤其是農(nóng)民合作組織和經(jīng)濟技術合作組織,協(xié)助農(nóng)民提升生產(chǎn)技術、拓寬銷售渠道,成為推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展不可小覷的重要力量[3]。側重研究鄉(xiāng)村政治的學者提出,農(nóng)村社會組織很好地充當著政府與農(nóng)民之間利益協(xié)調(diào)的紐帶,紓緩基層政府的行政壓力[4]。對于突發(fā)公共事件應急管理,學者比較關心的是后稅費時代,面對基層政府出現(xiàn)“懸浮化”、村委會凸顯行政化,應對突發(fā)公共事件應急處置二者如何協(xié)同的問題,而對農(nóng)村社會組織在應對突發(fā)公共事件過程中發(fā)揮的作用,卻沒有予以足夠的重視。在這次抗擊新冠肺炎疫情中,以農(nóng)村社會組織為主體的社會力量在宣傳教育、物品支援、心理重建、社區(qū)防疫和脆弱人群援助方面呈現(xiàn)持續(xù)性的深入?yún)⑴c,展現(xiàn)出巨大能量與作用。同時,也暴露出一些內(nèi)在問題,如農(nóng)村社會組織應急管理自身建設不足,信息共享網(wǎng)絡不完善,基層應急管理體系對農(nóng)村社會組織的參與缺乏長效機制等。如果對農(nóng)村社會組織參與抗擊新冠肺炎疫情的實踐加以剖析,探究其參與過程及內(nèi)在邏輯,并對其有效引導,促進其提升能力、補齊短板,將對農(nóng)村社會組織創(chuàng)新發(fā)展以及基層應急管理建設具有十分重要的現(xiàn)實意義。

二、發(fā)生機理

發(fā)生機理是社會主體之所以產(chǎn)生行動的基本原由。分析發(fā)生機理的過程不僅可以闡明某一社會主體在事件中何以形成,而且可以說明這一社會主體在事件中的重要性。農(nóng)村社會組織是基于深厚的群眾基礎,由農(nóng)民自愿建立的,以完善鄉(xiāng)村社會自治能力為導向的服務性、互助性與公益性組織。其情感基礎、服務職能以及外部力量支持,共同構成了農(nóng)村社會組織參與突發(fā)公共事件的發(fā)生機理。

(一)情感共同體構成了農(nóng)村社會組織參與突發(fā)公共事件應急管理的必要性

情感共同體是指人們在血緣、族緣、姻緣、友緣、地緣、業(yè)緣等感情的基礎之上結成的集體[5]。突發(fā)公共事件發(fā)生后,其產(chǎn)生的影響波及全部社會主體,盡管有些主體遠離突發(fā)事件所發(fā)生的區(qū)域,然而他們依然會受到情感的牽連。因為不論是對受災地區(qū)遭受的災難性傷害,還是對自身因災難而造成的損失,他們總會懷有某種憐憫或傷感之情,從而形成一種情感的共鳴。這種情感共鳴成為不同社會主體之間的精神紐帶,“同一群體”效應應運而生,使得各社會主體能夠快速地參與協(xié)同抗災救災的行動。“眾志成城,萬眾一心”就是這個道理。例如,在抗擊新冠肺炎疫情中,河南嵩縣竹園溝村300位村民日夜搶收50000kg大蔥捐贈武漢;云南93戶村民自發(fā)捐贈香蕉,接力開車送到1800km外的湖北黃石。情感共同體凝聚著不同組織和不同個體,也是農(nóng)村社會組織參與應急管理的動力來源和感情基礎。

(二)農(nóng)村社會組織的職能為參與突發(fā)公共事件應急管理提供了可行性

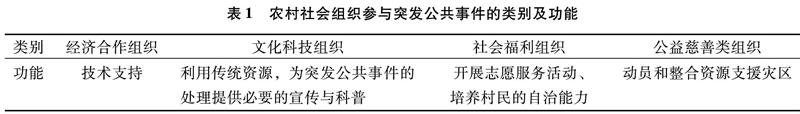

在突發(fā)公共事件影響下,企業(yè)停工停產(chǎn)、交通限行、社區(qū)封閉,不但給人們帶來經(jīng)濟損失、生活不便、心理創(chuàng)傷等問題,而且隨著越來越多的醫(yī)療廢棄物,生活環(huán)境面臨環(huán)境污染的風險,這就急需社會各方力量發(fā)揮作用,積極有效地提供公共產(chǎn)品和公共服務,具體包括動員和整合社會力量,開展志愿服務活動。農(nóng)村社會組織天然具有服務性、互助性與公益性,按照功能和目標,可分為經(jīng)濟合作組織、文化科技組織、社會福利組織等多種類型。不同類型的農(nóng)村社會組織參與到突發(fā)公共事件應急管理中的職能也有所不同。經(jīng)濟類社會組織一般是為突發(fā)公共事件提供技術支持,助力本村農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品合作供銷;社會福利類社會組織則是積極開展志愿服務活動,如幫助體弱多病的老人購買生活物品;文化科技類社會組織利用傳統(tǒng)資源,為突發(fā)公共事件的處理提供必要的宣傳與科普;公益慈善類社會組織則動員和整合社會力量支援災區(qū)。可見,農(nóng)村社會組織的職能與突發(fā)公共事件應急管理的目標是完全一致的,各類型社會組織根據(jù)其自身特性在處理事件中的不同環(huán)節(jié)發(fā)揮著獨特作用,為其參與提供了現(xiàn)實可行性。

(三)政府、外來社會力量的有效引導使農(nóng)村社會組織參與突發(fā)公共事件應急管理具備了現(xiàn)實性

在應對突發(fā)公共事件的過程中,政府毋庸置疑地成為應急管理的中樞指揮。但是在突發(fā)狀態(tài)下,因突發(fā)公共事件的不確定性、復雜性,政府在短期內(nèi)所能配置的應急資源有限,難免會出現(xiàn)一些領域無法采取及時、有效的應急措施,出現(xiàn)“政府失靈”現(xiàn)象,因此政府亟須考慮引導社會力量參與應對突發(fā)公共事件。在基層應急管理中,具有代表性的社會力量就是農(nóng)村社會組織,它有其獨特優(yōu)勢:一方面農(nóng)村社會組織所具備的草根優(yōu)勢可以發(fā)揮積極宣傳作用,有助于提高村民認識突發(fā)事件、參與突發(fā)事件應急管理、治理的主體意識;另一方面社會組織具有靈活性,它能夠利用自身廣泛的社會觸角,大量收集信息、及早發(fā)現(xiàn)事件的源頭,繼而提供應急治理所需的預警信息。

對此,中央政府多次下發(fā)文件鼓勵在農(nóng)村成立社會組織,引導其參與應急管理。2007年11月,十屆全國人大通過的《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》明確提出,“突發(fā)事件發(fā)生地的居民委員會、村民委員會和其他組織應當按照當?shù)厝嗣裾臎Q定、命令,進行宣傳動員,組織群眾開展自救和互救,協(xié)助維護社會秩序”[6]。這一文件為農(nóng)村社會組織的生存、發(fā)展和作用發(fā)揮提供了良好的法律支持。2011年,國務院頒布的《國家自然災害救助應急預案》中再次明確了“堅持政府主導、社會互助、災民自救,充分發(fā)揮基層群眾自治組織和公益性社會組織的作用”“組織開展地方政府分管領導、災害管理人員和專業(yè)應急救援隊伍、非政府組織和志愿者的培訓”[7],為突發(fā)公共事件應急管理機制指明具體的完善方向。2017年底,民政部緊跟應急管理需求,頒布《關于大力培育發(fā)展社區(qū)社會組織的意見》,并提出了“到2020年,平均每個農(nóng)村社區(qū)實現(xiàn)擁有不少于5個社會組織”的要求。可以預期的是,若對農(nóng)村社會組織參與突發(fā)公共事件應急管理加以引導,農(nóng)村社會組織將成為基層應急管理不可小覷的重要力量。

三、參與途徑

突發(fā)公共事件應急管理中,農(nóng)村社會組織根據(jù)不同的發(fā)生機理形成自發(fā)型、合作型兩種參與類型。自發(fā)型參與以應急任務為導向,一般通過“同心圓”式的組織結構進行自合作;合作型參與以應急管理目標為導向,構建應急管理多主體間的協(xié)調(diào)合作。新冠肺炎疫情期間,農(nóng)村社會組織通過兩種方式參與,積極聯(lián)防聯(lián)控,助力村集體經(jīng)濟恢復生產(chǎn)和生活秩序,推動防疫工作忙中有序,事半功倍。

(一)自發(fā)型參與:“同心圓”式合作

自發(fā)型參與以情感機理為關聯(lián)方式,表現(xiàn)為應急管理中的自組織現(xiàn)象,即若無外部命令,系統(tǒng)內(nèi)部依據(jù)情感程度或心照不宣的規(guī)則,臨時自發(fā)組成各盡其責的有序結構。它的價值在于允許個人通過志愿行動或捐贈表現(xiàn)他們的價值和關切之情[8]。在突發(fā)公共事件中,自組織一般以應急任務為導向,主要任務就是開展志愿性防災救災活動,如農(nóng)村社區(qū)自發(fā)成立的勸返隊、巡邏隊、采買隊以及志愿隊等,都屬于自組織。

自發(fā)型參與呈現(xiàn)“同心圓”式合作。突發(fā)公共事件發(fā)生后,基于情感的連接,人們需要通過參與志愿服務表達自己的情感,撫慰民眾焦慮、恐慌以及心理創(chuàng)傷。一旦有牽頭人在微信群、微博、論壇等發(fā)布相關信息,便會吸引許多參與者,生成簡單的合作網(wǎng)絡,形成本著自愿原則結合而成的自組織。這時,自組織需要一個合理、高效的組織結構將聚集的參與者轉化為有序的集體力量。自發(fā)型參與的農(nóng)村社會組織的組織結構呈現(xiàn)為“同心圓”式,即組織內(nèi)部以成員的參與態(tài)度、參與頻率及在組織中發(fā)揮的影響力為界,形成不同的圈層。一般以具有影響力或主要負責人為“內(nèi)圈”,承擔動員群眾、對接資源、分配具體工作的職責,“外圈”主要由志愿者和受組織吸引參與到組織活動中的村民組成,他們一般富有志愿精神,愿意為組織和應對突發(fā)公共事件出一份力量。如防控新冠肺炎疫情時,農(nóng)村社區(qū)成立的勸返隊、巡邏隊,大多是以黨員或村干部為中心“內(nèi)圈”,2~3個村民小組為防疫單位,動員村民參與形成“外圈”,分批次、分時間段在“卡點處”登記、查詢、測體溫,對外地返鄉(xiāng)人員進行留意詢問,到有家人在疫區(qū)工作的村民家里做思想工作。“同心圓”式的組織結構最大范圍地動員全體村民聯(lián)防聯(lián)控,調(diào)動了村民參與應急管理的積極性,將村民之間的自合作功效發(fā)揮到了極致。但是,自發(fā)型參與的組織是任務型的,缺乏管理實體,隨著事件逐漸緩解,農(nóng)村社會組織將不再提供應急服務,逐步解散,政府替代其職能繼續(xù)發(fā)揮作用。同時需要注意的是,自組織常以微信群、自媒體等渠道發(fā)布信息,辨別信息真假的意識不強,能力不足,難免遇到亦真亦假消息時就盲目跟風。

(二)合作型參與:多主體間協(xié)調(diào)合作

任何一個組織都是一個開放的系統(tǒng),需要和外界環(huán)境進行交換,以獲取自身生存所需要的、必不可少的資源。應急管理中,農(nóng)村社會組織對外界環(huán)境的資源依賴更為顯著,合作型參與應運而生。這是指以應急管理目標為導向,以農(nóng)村社會組織為平臺,與政府、企業(yè)進行合作,從而提升應急管理的社會動員、社會服務能力。它的組織載體主要是農(nóng)村社區(qū)已存在的公益性、服務型組織,他們關注本社區(qū)的老人、婦女、兒童的需求與村莊的生存環(huán)境。比如促進婦女發(fā)展的婦女藝術協(xié)會、廣場舞隊;服務老人的老年協(xié)會;關愛留守兒童教育的社工小組以及環(huán)境保護組織、用水協(xié)會等。這種組織一般組織結構較為完整,管理者或發(fā)起者具有一定的文化素養(yǎng)和專業(yè)的社會工作能力。這種組織在發(fā)展動力上不僅僅依賴于本村村民,還會得到鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、專業(yè)社會組織、企業(yè)等多方的支持,形成較為穩(wěn)定的社會支持網(wǎng)絡。突發(fā)公共事件發(fā)生后,農(nóng)村社會組織與應急管理主體進行合作,主體間的資源逐步“交換”,實現(xiàn)協(xié)同整合,形成不同的應急管理參與路徑。

1.自合作式參與。農(nóng)村社會組織自合作,是在復雜的應急管理情景下,組織自發(fā)涌現(xiàn)并通過主動式網(wǎng)絡構建開展行動,它強調(diào)合作關系的自覺性和主動性。農(nóng)村存在一定數(shù)量的公益型、服務型社區(qū)組織,基于不同的服務職能、資源(物資、人員或信息)互補的訴求,自愿加入合作網(wǎng)絡中,承擔相應的工作安排,完成社區(qū)內(nèi)的防疫宣傳、動員群眾參與,救助貧困老人,保護環(huán)境、維護鄉(xiāng)村秩序等應急目標。如河南周山村現(xiàn)有活躍農(nóng)村生活的藝術協(xié)會、關愛老人生活的老年協(xié)會、關注婦女發(fā)展與賦權的婦女手工藝協(xié)會等5個社會組織。新冠肺炎疫情發(fā)生后,周山村社會組織合力參與聯(lián)防聯(lián)控,承擔不同角色,如藝術協(xié)會擔任宣傳者,提供防疫宣傳資料,將新型冠狀病毒的傳播特點和防范重點編成順口溜,錄成三句半表演視頻,發(fā)到村民微信群里,送到村廣播站,協(xié)助政府做好疫情防控知識宣傳,減少村民心理恐慌;老年協(xié)會承擔信息溝通工作,協(xié)會成員既有鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休干部、老黨員,又有村里德高望重的長輩,他們配合藝術協(xié)會的防疫宣傳,到家動員村民居家勿出、及時上報疫區(qū)返鄉(xiāng)人員信息。同時,收集村民的防疫訴求,不易出現(xiàn)弄虛作假、瞞報謊報的情況。

2.協(xié)同式合作參與。突發(fā)公共事件應急管理是非常態(tài)化的管理方式,涉及面廣且復雜細微,應急管理服務的提供既需要政府從宏觀把握、規(guī)劃,又需要社會組織在細節(jié)處的補充。推進農(nóng)村綜合改革時,基層政府根據(jù)現(xiàn)實需要賦予了一些農(nóng)村社會組織以提供社會服務的職責,協(xié)同政府推進鄉(xiāng)村治理,如把農(nóng)村的老黨員、老教師、老干部、經(jīng)濟能人以及熱心人士召集起來,培育和發(fā)展鄉(xiāng)賢理事會,提供農(nóng)村公共服務、開展農(nóng)村公益事業(yè),參與鄉(xiāng)村治理。應對突發(fā)公共事件,鄉(xiāng)賢理事會對社會資源整合相對快速,提供服務較為全面,有效彌補基層政府公共產(chǎn)品和公共服務供給的不足。比如,安徽舒城、廣東宋桂鎮(zhèn)等地鄉(xiāng)賢理事會廣泛動員會員籌集口罩、消毒液等應急資源,急收農(nóng)產(chǎn)品送往一線,緩解一線防疫工作的燃眉之急。在捐贈這批防疫物資的同時,他們在政府相關部門的協(xié)調(diào)下,防疫、生產(chǎn)兩不誤,整合信息、技術資源開展合作,尋找溫室育苗、化肥、農(nóng)機設備過渡安置,積極春耕備耕,為全面建成小康社會全力沖刺。