我國主要糧食作物比較優勢研究

[摘要]作為糧食大國,我國對經濟進行發展所依托動力的主要來源為糧食發展,近幾年,圍繞其所展開研究逐漸變得深入。比較優勢理論應用在糧食作物生產和銷售領域的分析中,可實現勞動力和生產要素資源的有效節約,賦予作物更強大的競爭優勢。首先介紹了比較優勢理論的基本內容,對理論提出和實踐應用進行說明,其次闡述了影響糧食作物比較優勢發揮的因素,最后探究了糧食作物的具體比較優勢。

[關鍵詞]糧食作物;農業種植;比較優勢

[中圖分類號] F326.11

[文獻標識碼]A

糧食既是維持社會運行、推動國家進步的物質,還是農民的經濟來源,由此可見,要想使社會、國家得到快速發展,對作物種植進行研究很有必要。我國糧食作物,主要有水稻,玉米,大豆和小麥,對相關作物品種比較優勢進行分析與論述,可為糧食生產、加工和銷售等環節的優化設計提供理論參考。學者及有關人員應注重利用比較優勢理論,結合成本分析法,對糧食作物進行定量分析和定性研究,以此來達到增強糧食作物生產銷售的經濟性與科學性的目的。

1 理論分析

比較優勢理論強調的是對先天要素做出比較或者對后天創新帶來的附加值進行分析,具體可細分為相對競爭優勢和絕對競爭優勢。本文涉及的比較優勢,主要是對作物種植規模、市場占有率等要素進行分析,綜合運用成本分析法對作物在比較優勢下的收益情況進行說明,旨在為農業經濟發展提供重要的理論支持。除此之外,將比較優勢理論應用在主要作物的分析工作中,可為作物種植品種選擇提供參考,發揮比較優勢應用價值。

2 比較優勢研究

2.1 研究意義

近幾年,無論是麗水市,還是我國其他城市,所種植糧食作物的產量,均呈現出較為明顯的增加趨勢,這也為糧食產業所固有比較優勢的強化提供了支持。深入研究主要作物表現出的比較優勢,通常會帶來以下積極影響:其一,使供應糧食的相關問題得到有效解決;其二,將市場發展所產生差異消除;其三,使經濟發展擁有更加堅實的基礎。由此可見,以糧食產業為載體,對比較優勢進行研究,可為市場改革提供轉折點。現有研究往往持有兩種不同觀點,第一種,確保比較優勢得到充分發揮,被視為對區域布局進行調整的指導思想,旨在使調整后種植區,擁有更加突出的社會價值。當然,在對比較優勢所提煉出戰略進行發展時,有關人員應對農業區域引起重視,以宏觀角度為切入點,完成促使作物向著科學而高效的方向前進的工作,通過對原則和戰略加以制定的方式,確保農業區域被賦予比較優勢可獲得充分發揮。除此之外,對形成比較優勢所依托機制加以完善,使農業區域的固有優勢得到全面保障,同樣有著重要意義,即:為區域布局得到合理調整做鋪墊。第二種,少數學者認為不斷發展的比較優勢,呈現出了較為明顯的調整與更改,農業發展出現變化的情況無法避免,少數地區面臨著比較優勢消失的威脅,由此而帶來的連鎖反應,主要是增加了農業發展危機出現的幾率,由此可見,對比較優勢表現出的不足加以解決,可促使我國農業向著持續發展的方向前進。

2.2 影響因素

由上文分析可知,要想使糧食產業得到持續發展,關鍵是以比較優勢為切入點,對主要作物進行深入研究,這樣做的原因是糧食發展主要受產業布局影響,對自然取向突出的作物種植而言,獲得理想產量的前提便是合理劃分種植區域。作物比較優勢所遭受的影響,往往來自多個方面,相關領域的學者,紛紛結合自身認知給出了可能存在的原因,例如,部分學者以理論分析模型為依據,對影響原因加以分析,得出“在社會主義背景下,比較優勢往往由作物質量、價格決定”的結論,另外,消費者對做作物需求的迫切程度,同樣會給其價格帶來影響,總而言之,在生態環境、市場營銷等方面,價格和質量均存在緊密聯系。當然,獲得廣泛認可的結論,還有“我國現行貿易模式相對穩定,使作物比較優勢受到影響的因素,主要是流通體系與農業政策”。上述結論均有大量理論作為支撐,應當引起重視。

2.3 具體優勢

糧食作物是發展國家的核心物資,因此,要想使社會更加和諧,使經濟發展擁有源源不斷的動力,關鍵是確保作物安全。一般來說,對作物進行獲取的渠道,主要是進口和自產,而作物生產對環境所提出要求相對繁瑣、細致,只有使作物擁有最佳的生產環境,才能達到產量、供給量持續上升的目的。在此背景下,學者紛紛選擇以經濟學理論為切入點,借助比較優勢所延伸出的原則,完成研究工作,為作物發展提供支持。這樣做主要是因為產業布局給作物發展所帶來影響十分直觀,這是作物生產所固有自然取向所決定的,種植區域和產量存在直接聯系,為優勢區域、最佳區域的存在,提供了堅實的理論基礎,在優勢或最佳區域種植作物,往往可以取得事半功倍的效果,此項工作給種植者、社會所帶來收益,自然更加可觀。以麗水市為例,該地區所種植糧食作物,主要有小麥、玉米等,其中,小麥擁有較其他作物更強大的比較優勢,玉米次之,大豆再次之,在比較優勢方面,不具備強大競爭力的為水稻。不同作物都有相應的峰值,在峰值前后,作物發展相對平穩。

目前,對比較優勢進行比較的切入點,主要有顯示比較優勢、進出口數量等,下文便以麗水市為例,圍繞糧食作物展開研究,供有關人員參考。

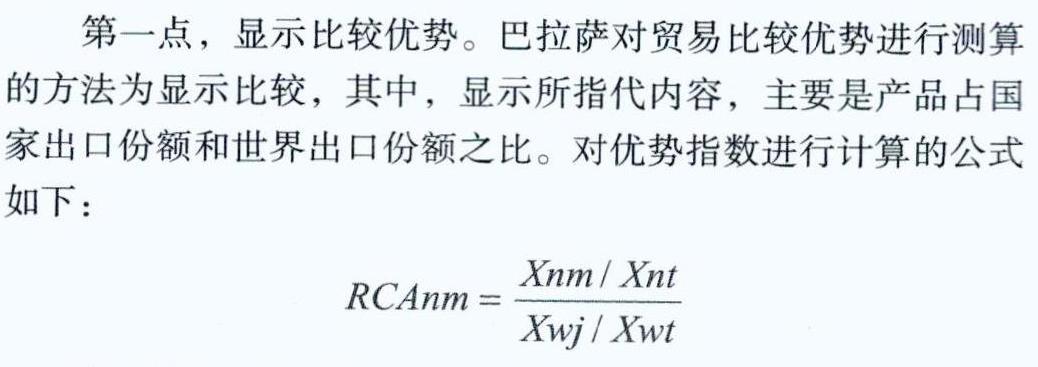

第一點,顯示比較優勢。巴拉薩對貿易比較優勢進行測算的方法為顯示比較,其中,顯示所指代內容,主要是產品占國家出口份額和世界出口份額之比。對優勢指數進行計算的公式如下:

在上述公式中,RCAnm所指代內容是n國所種植m作物的優勢指數;Xnm所指代內容是n國所種植m作物的出口金額:Xnt所指代內容是n國所種植作物的出口金額;Xwm所指代內容是m作物的世界出口金額;Xwt所指代內容是世界作物出口金額。若計算結果>1,則表明n國所種植m作物的比較優勢明顯,若計算結果<1,則表明n國所種植m作物不具備比較優勢。

以比較優勢理論為指導,結合計量模型展開分析可知,不同作物擁有不同比較優勢,由大到小順次排列如下:玉米>大豆>稻谷>小麥。這是因為玉米、大豆所需資源存在較高重合度,我國對二者所制定政策,存在較為明顯的差異。分析現行政策可知,玉米生產所受保護較大豆生產更加全面,這也是玉米擁有更大優勢的原因。上述情況受計劃經濟體制影響較為明顯,對市場經濟進行大力推廣,可使情況得到較為明顯的轉變。

第二點,進出口數量。出口量較大的作物是玉米,其次是大米,再次是大豆,最后是小麥。20世紀末,我國進口小麥的數量緩慢減少,大豆成為主要的進口作物,這表明人們對大豆所提出需求不斷增加,作物生產趨勢自然向大豆種植靠攏。在玉米、大豆進口數量增加的背景下,需要對大豆種植過程的比較優勢進行分析,發現大豆和玉米對發展農業經濟的應用價值。

第三點,勞動帶來收益。勞動力要素在作物種植中發揮主要作用,需要分析作物種植過程中勞動力資源的投入狀況,對不同作物的勞動力資源進行分析,以此實現勞動力密集型作物品種的科學發展,盡量降低勞動力成本,為農業經濟的進步貢獻主要力量。勞動收益是指減稅收益與用工數的比值,稻谷所帶來勞動收益,通常較其他作物更高,其次是玉米,再次是大豆,最后是小麥。由此可見,若以勞動收入為依據,比較優勢明顯的作物為稻谷,這表明種植和管理稻谷時,對大量人力資源進行了運用,旨在對粗放經營給稻谷單產所帶來影響加以遏制。若以縱向視角為切入點,主要作物用工數量的下降趨勢均十分明顯,這也間接表明我國擁有了更高的機械水平。

第四點,純收益率。以畝為單位,種植成本最高的作物為稻谷,最低的作物為大豆,通常來說,大豆為稻谷的1,2,導致作物成本達到峰值后有所下降的原因,通常與物質費用存在直接聯系,可以說,對作物生產成本起決定作用的因素為物質費用。若以減稅純收益為切人點展開分析,則能夠得出以下結論:一旦收購價格指數出現明顯下降,玉米、小麥等主要作物的減稅純收益就會呈現出下降的趨勢。

第五點,政策優勢。我國的特點是人均耕地面積較小,對農業政策進行制定的出發點,主要是解決溫飽問題,作為主要作物的大豆,通常不具備較高的單產,所制定政策自然更傾向于其他作物,例如,玉米。在人們生活水平得到顯著提高的當下,出于使作物品種結構得到優化的考慮,政府著手對農業布局進行調整,但是,大豆生產所涉及內容仍然較少,這點應引起重視。現有政策并未給定大豆進口所對應的關稅配額,可為大豆種植提供保護的政策僅有進口關稅一項,作為大豆資源有力爭奪者的玉米,既擁有關稅配額,還擁有極高的稅率,若進口高于關稅配額,進口玉米價格就會呈現出“斷崖式”下跌,大豆價格所受影響十分有限。上述情況的出現,使玉米生產擁有了強大動力,但是,已接軌國際市場的大豆市場,將上述情況所帶來影響控制在了合理范圍內,綜合多種方式對數據進行統計所得出結論可知,我國擁有極高的大豆進口量,以大豆為原料的制品,現已成為主要消費來源,因此,大豆生產并不會出現明顯的波動。

2.4 經濟相關性

由經濟學所衍生出的比較優勢,現已被用于對糧食作物進行研究,旨在使作物產業得到快速發展。以實踐所得經驗為依據,結合現有研究及相關理論可知,作物生產所表現出比較優勢,通常與外界因素存在較為緊密的聯系,從經濟發展、市場改革等角度來看,對作物生產進行發展,往往會帶來較為積極的影響,若換個角度看,經濟發展在推動作物生產發展方面,同樣發揮著重要作用,二者的關系為相輔相成,上文以麗水市所種植作物為研究主體,通過對比較優勢進行全面分析的方式,為作物發展指明了方向,事實證明,要想使作物得到持續發展,關鍵是對比較優勢被賦予功能進行充分發揮,使社會經濟擁有前進所需的強大動力。比較優勢在我國農作物中的應用,對分析作物經濟優勢、發現其潛在的經濟價值具有重要意義,相關人員可在比較優勢理論框架范圍內,對糧食種植、加工和銷售等環節進行優勢比較,由此選擇優勢強,核心競爭優勢明顯的農作物品種,作為當地農業生產與銷售的主要來源,為盤活農業經濟市場做出主要貢獻,發揮比較優勢的實際應用價值。

3 結論

通過對上文所敘述內容加以分析不難看出,在對主要糧食作物——水稻、玉米、大豆和小麥的比較優勢分析中,對生產規模、價格和市場銷售情況進行分析與論述,可得出小麥和玉米所擁有比較優勢明顯的結論,二者均可實現勞動力投入和生產資源利用方面的有效節約,有利于作物生產過程中規模經濟的合理實現,對農業經濟的高質量發展起到關鍵作用。

[參考文獻]

[1]邱暢坤,許超宗,高蕭消,等.人世以來中國與印度谷物貿易比較優勢狀況淺析[J].廣西質量監督導報,2020 (03).

[2]葉志標,李文娟.小麥空間布局演變及驅動因素分析的研究現狀[J],中國農業資源與區劃,2019 (03).

[3]韓會慶,黃婭,俞洪燕.2006-2015年我國薯類作物生產比較優勢變化分析[J],四川農業大學學報,2017 (01).

[4]倪國華,周昊.我國三大主糧的分區域布局與供給曲線分析[J].山西農業大學學報(社會科學版),2019 (02).

[5]韓國明,朱侃,黃雪松,玉米種植時空變遷與供給側結構性改革研究[J].東北農業大學學報(社會科學版),2018 (02).

[作者簡介]王路永(1964-),男,浙江麗水市人,農藝師,研究方向:糧油作物栽培。