北京市鄉村重構特征及其驅動機制探析

姜鑫 王鵬飛

[摘要]通過構建鄉村重構程度評測指標體系,定量評測北京市各鄉鎮2006-2016年間的鄉村重構程度,探究各階段鄉村重構的典型特征及驅動因素,并對未來北京市鄉村重構實現路徑提出建議。研究表明:北京市152個鄉鎮均發生了鄉村重構,其中,3()個鄉鎮處于起步階段,54個鄉鎮處于發展階段,45個鄉鎮處于深化階段,23個鄉鎮處于“成熟階段”,不同階段的典型特征各不相同;北京市農村地區的鄉村重構離不開自然資源、區位條件等內部因素及政策、優秀領導者、市場需求、城鎮化、工業化及農業技術進步等外部因素的綜合驅動。

[關鍵詞]鄉村重構;鄉村重構程度;階段性;北京市

[中圖分類號] F127

[文獻標識碼]A

城鎮化的快速發展使耕地面積減少、農村空心化、農村經濟發展滯后等一系列問題逐漸出現。為此,地方參與者必然會采取一系列的措施,推動鄉村地區社會經濟形態和地域空間結構的重構。2017年,黨的十九大報告提出,全面建設社會主義現代化國家,必須實施鄉村振興戰略。破解城鄉發展不平衡、農村發展不充分等突出問題是實現鄉村振興的核心,而重構農村地區社會經濟形態和地域空間結構即進行鄉村重構,是鄉村發展到一定階段的必然產物,是實現鄉村振興的重要手段。Woods認為,鄉村重構是指在快速工業化和城鎮化進程中,由于農業經濟地位的下降和農村經濟的調整、農村服務部門的興起和地方服務的合理化、城鄉人口流動和社會發展要素重組等不同因素的交互影響,農村地區的社會經濟結構重新塑造的過程。鄉村重構作為城鎮化和工業化的必然結果逐漸成為鄉村地理學的研究熱點。目前,國內關于鄉村重構的研究,部分學者圍繞鄉村重構的概念內涵、理論認知、特征、驅動機制、發展模式與實現路徑進行研究;也有部分學者圍繞空間重構的時空格局差異及從空心村、土地整治、農村居民點演化等人手,探究鄉村重構過程。但是缺乏對鄉村重構整體程度及影響因素的定量、綜合的分析評價。因此,本文以北京地區的鄉村為研究對象,在構建鄉村重構程度評測指標體系的基礎上,探討北京市各鄉鎮鄉村重構程度,分析其階段性特征和驅動機制。

1 數據來源與模型構建

1.1 數據來源

本研究相關數據主要來源于2006年、2016年北京市各區年鑒、各區統計年鑒及通過解譯Coogle Earth上截取的北京市遙感影像圖所獲取的數據。

1.2 模型構建

1.2.1 指標體系的構建

遵循數據的科學性、主導性、整體性、可得性與可比性相統一原則,從經濟發展(農村經營總收入、農民人均可支配收入、糧食作物單位面積產量、第一產業從業人員占比)、社會發展(農村人口每千人擁有鄉鎮中學個數、人均圖書館藏書擁有量、平均每千人擁有執業醫師數)、空間演化(單位斑塊農村居民點用地面積、生態用地面積占比、人均糧食作物播種面積)三個方面選取反映北京市鄉村綜合發展水平的具有代表性的十個指標,構建北京市鄉村發展指數評價指標體系。

1.2.2 鄉村發展指數

鄉村發展指數(rural development level,RDL)反映特定時間節點的鄉村綜合發展水平,計算公式如下:

xit式中:RDL為鄉村發展指數,為鄉村綜合發展系統內的第i項評價指標的標準化值;ai為第i項指標的權重值。其中,研究采用極差法對指標進行標準化處理,采用熵權法確定指標權重。

1.2.3鄉村重構強度指數

鄉村重構強度指數(rural restructuring degree,RRD)反映研究期內研究區域鄉村重構的程度,其計算公式如下:

2 北京市鄉村重構程度定量評測及階段性特征探析

2.1 鄉村發展水平

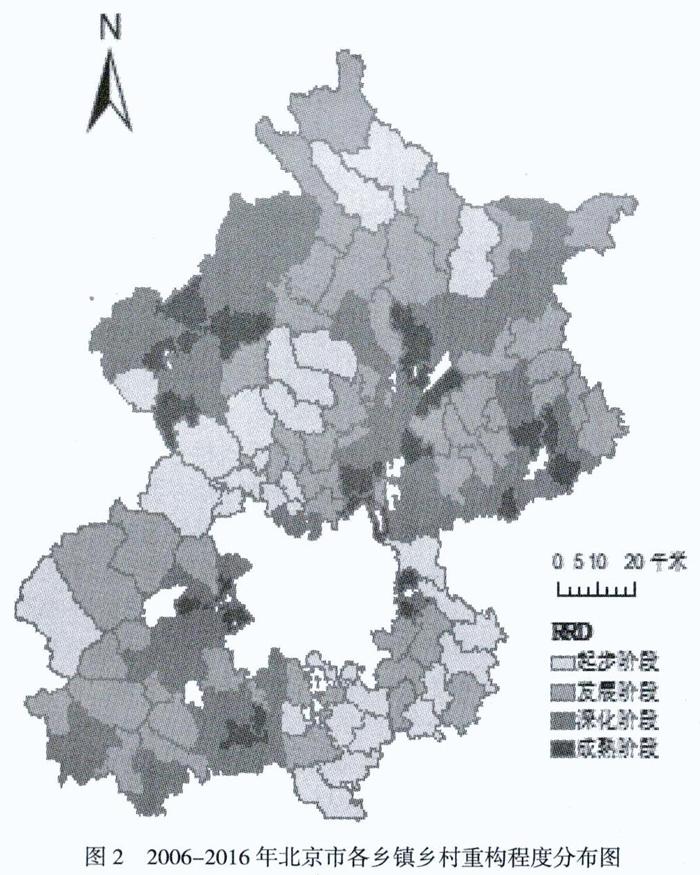

運用公式(l)分別計算北京市2006年、2016年各鄉鎮的鄉村發展指數,從而定量評判各鄉鎮的綜合發展水平。2006年,北京市鄉村發展水平的空間分布較為分散,康莊鎮、峪口鎮、馬池口鎮等鄉村發展指數較高,鄉村發展的綜合水平較高,而永定鎮、馬坡鎮、后沙峪鎮等鄉村發展指數較低,鄉村發展的綜合水平較低(圖1)。

2016年,離中心城區較近的鄉鎮(如,妙峰山鎮、青龍湖鎮等)以及北部地區(如雁棲鎮、峪口鎮等)鄉村發展指數較高,鄉村性較強,鄉村綜合發展水平較高,而大莊科鄉、蒲洼鄉、清水鎮等深山區及外圍地區鄉村發展指數較低,鄉村綜合發展水平較低。相比2006年,2016年各鄉鎮的綜合發展水平均呈不同程度的上升趨勢,距離中心城區較近的鄉鎮發展的更迅速。

2.2 鄉村重構程度測度結果

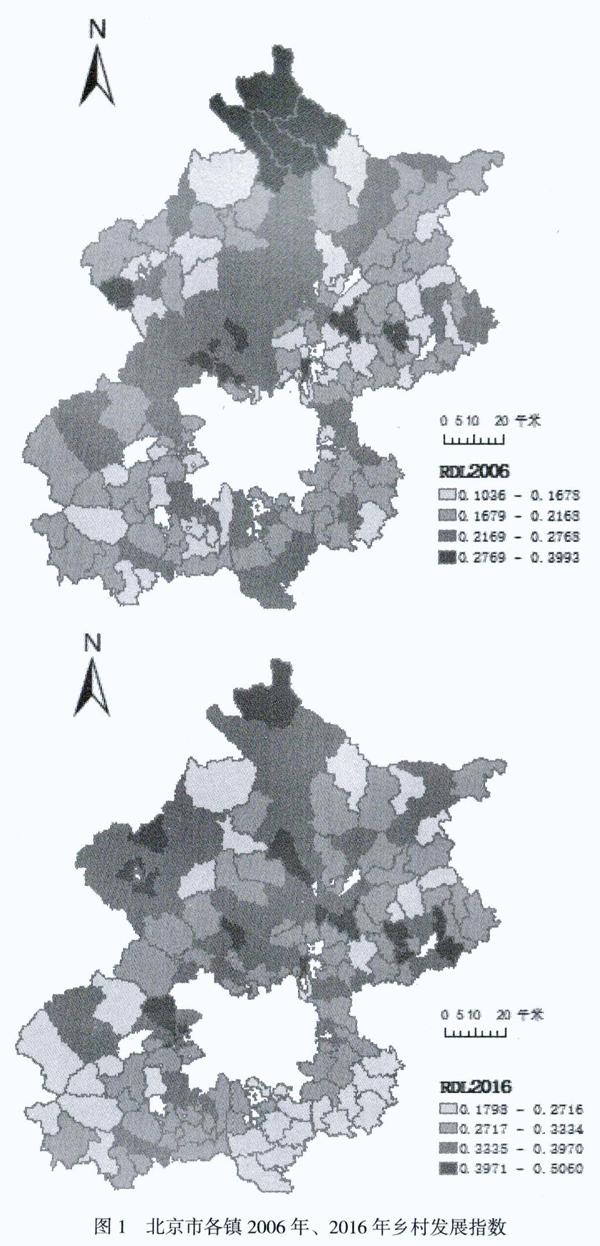

運用公式(2)計算北京市152個鄉鎮的鄉村重構指數,其結果均大于1,即2006-2016年間北京市各鎮均發生了鄉村重構。運用聚類分析法,將其劃分成“起步階段”“發展階段” “深化階段”及“成熟階段”四個階段。其中,30個鄉鎮處于“起步階段”,54個鄉鎮處于“發展階段”,45個鄉鎮處于“深化階段”,23個鄉鎮處于“成熟階段”(圖2)。

由于北京市各鄉鎮的地理位置、資源稟賦、經濟文化基礎等方面存在一定程度的差異,其鄉村重構程度存在較大的地域分異。處于“成熟階段”的鄉鎮主要位于離城市中心較近的地方及旅游業等非農產業發展較好的地方,處于“起步階段”的鄉鎮,主要位于城鎮化率較高的鄉鎮以及發展相對落后的遠郊區外緣地帶。

2.3 鄉村重構的階段性特征

鄉村重構是一個系統化的過程,不同階段具有不同的特征,但主要涉及農村經濟結構優化升級、社會形態優化重組、景觀格局優化整合3個方面。隨著內外部要素的發展變化,鄉村地域系統有可能進行新一輪的鄉村重構和演化過程,也有可能不完全經歷這4個階段。

在鄉村重構的起步階段,經濟重構嶄露頭角,產業結構以傳統糧食種植為主,雖農業技術有所提升,但工業及服務業等發展滯緩,缺乏經濟活力;開始建設道路等基礎設施,公共服務、教育醫療也開始完善,社會重構開始或者將要出現;農業生產破碎化,資源開發、沿主干道路建設宅基地等行為使生產空間、生態空間減少,未出現或將要出現空間重構。

在鄉村重構的發展階段和深化階段,農業結構不斷調整優化,農業生產向機械化、集約化、規模化方向發展,有機農業興起,鄉村旅游等非農產業發展迅速,開始出現農村空間商品化現象,經濟重構進入快速發展階段并逐步向內涵式發展方向轉變;社保體系不斷完善,基礎設施建設進一步加強,鄉土文逐漸被挖掘,社會重構也進入快速發展階段;農業生產的破碎化現象隨著農業的集約化、規模化生產而不斷改善,生態林的建設、旅游資源的保護使生態空間有所擴展,村莊的合并及農村社區的建設使生活空間逐步優化,原有生活空間騰退為生產或者生態旅游空間,空間重構開始出現并快速發展。

在鄉村重構的成熟階段,產業結構進一步優化升級,農業生產向多元化方向發展,旅游服務業相對成熟,農民收入顯著提升,經濟重構穩步進行;社保體系、村域基礎設施相對健全,鄉土文化與民俗旅游等緊密聯系,人口素質大幅提高、鄉村治理趨于成熟,社會重構相對成熟穩定;生產空間有序化、生活空間集聚化、生態空間優美化,空間重構相對成熟。

3 北京市鄉村重構的驅動機制

根據北京市各鄉鎮鄉村重構的階段性特征,可以看出北京市農村地區的鄉村重構是一個復雜的過程,其形成過程離不開自然資源、區位條件等內部因素及政策、優秀領導者、市場需求、城鎮化、工業化及農業技術進步等外部因素的綜合驅動。

(1)自然資源和區位條件。自然資源和區位條件是鄉村重構的物質基礎,是推動鄉村重構的內部驅動力。自然資源包括土地資源、旅游資源等,自然資源豐富的鄉村地域通過與工業、企業聯合,并將其資源優勢轉變為經濟效益,并在轉變的過程加強相應基礎設施建設,重構鄉村地域景觀格局,從而推動鄉村重構。區位條件決定了鄉村之間及城鄉之間物質、能量、信息的交流頻率和效率,較好的區位條件可以推動鄉村重構進程,反之將會產生制約作用。在鄉村重構的起步階段,自然資源、區位條件的影響較大,隨著鄉村重構的不斷深化,自然資源、區位條件的影響逐步降低。

(2)相關政策及優秀領導者的推動。鄉村發展相關政策和制度是推動鄉村重構的重要外部動力。建設用地增減掛鉤等土地政策推動了鄉村地域景觀格局的變化;義務教育、新農合等政策推動了人口素質和社會保障水平的提升;農業貸款額度加大等金融支持政策、農業補貼等財政政策推動了農業結構的優化升級。鄉村重構離不開政策的支持與推動,政策因素貫穿鄉村重構的整個過程。優秀的領導者不僅包括政府部門中鄉村重構相關政策、措施的制定者、引領者及村長等村干部,還包括帶領鄉村重構的鄉賢能人,他們是推動鄉村重構的主體,具有示范及帶頭作用。

(3)市場需求。市場因素對鄉村重構具有一定的引導作用,市場需求的變化引導著農村供給的變化,進一步推動農村經濟結構優化升級。例如,城市居民的鄉土情懷、鄉村文化、休閑娛樂等需求推動著鄉村旅游業及相關服務業的發展,綠色健康食品的需求推動了有機農業的發展等。

(4)城鎮化、工業化的發展及農業技術的進步。城鎮化、工業化的發展及農業技術進步是推動鄉村重構的重要外部動力。城鎮化、工業化的發展促使農村地域的產業結構由農業生產占主導向工業、旅游業等二、三產業轉移,同時也會使農戶的就業渠道變的多元化,促進農戶收入增加,進一步推動農村經濟發展;農業技術的進步使農業由傳統的生產方式向集約化、機械化的現代農業生產方式轉變。

4 結論與建議

2006-2016年間,北京市152個鄉鎮村均發生了鄉村重構現象,其鄉村重構程度可以分為起步階段、發展階段、深化階段、成熟階段,不同階段的典型特征各不相同。北京市的鄉村重構是一個復雜的過程,是在自然資源、區位條件等內部驅動因素及政策、優秀領導者、市場需求、城鎮化、工業化及農業技術進步等外部因素綜合驅動下形成的。

根據北京市農村地區鄉村重構的驅動機制,結合北京市農村地區鄉村重構的階段性特征,就未來北京市農村地區鄉村重構實現路徑提出以下建議。

(1)活化農村經濟,推動農村經濟活動多元化。活化農村經濟,推動農村經濟多元化是實現鄉村經濟重構的重要途徑。北京市西北部遠郊山區可應充分利用其資源優勢,在發展民俗旅游的基礎上,進一步開展以養老、養生、綠色等為主題的旅游形式,加強土特產品的研發、出售,從而活化當地經濟;東南平原地區應結合自身農業基礎進一步推動農業的專業化、集約化、規模化、機械化生產;無論是遠郊山區、還是近郊平原地區,都應在可持續發展的前提下積極吸引外資企業,發展非農產業,為當地增加新的經濟增長點。

(2)加強鄉村基層自治,建立農村多元化組織結構體系。鄉村重構離不開地方政府、普通民眾、鄉村能人及各類鄉村組織等行為主體的力量,加強鄉村基層自治,建立農村多元化組織結構體系是實現鄉村社會重構的重要途徑。一方面應完善村民代表大會制度,維護村民的參與權、知情權、監督權等基本權利,使廣大村民參與到鄉村重構過程中,同時積極培育鄉村領導干部,增強鄉村基層自治能力及水平。另一方面應大力發展非政府組織,以提高農民進入市場的組織化程度和農民在社會事務方面的組織化程度。

(3)開展土地整治,優化農村空間格局。耕地破碎化、土地資源浪費等問題嚴重制約了鄉村發展,加強土地整治力度是優化農村空間格局,實現農村空間重構的必經之路。一方面應大力開展農用地整治,使農田集中連片,推動農業集約化經營。另一面應通過并村、建立農村社區等形式整合農村居民點,優化村民生活空間。此外,還應注重對土地污染的治理與防范。

[參考文獻]

[1]龍花樓.論土地整治與鄉村空間重構[J].地理學報,2013 (08).

[2]樊立惠,王鵬飛,王成,等,中國農村空間商品化與鄉村重構及其研究展望[J]地理科學,2019 (02).

[3]劉彥隨,中國新時代城鄉融合與鄉村振興[J]地理學報,2018 (04).

[4]龍花樓,屠爽爽.論鄉村重構[J]地理學報.2017 (04).

[5]馮艷芳,王鵬飛.北京市農村空間重構演變分析[J]中國農業資源與區劃.2018 (06).

[6]劉彥隨,劉玉,翟榮新.巾國農村空心化的地理學研究與整治實踐[J]地理學報,2009( 10).

[7]汪越,劉健,薛吳天,等.土地制度改革影響F的鄉村重構一一基于成都市三個村落的比較分析[J]城市發展研究,2018 (06).

[8]譚雪蘭,周國華,朱蘇暉,等.長沙市農村居民點景觀格局變化及地域分異特征研究[J].地理科學,2015 (02).

[9]張曉山.中國農村改革30年的基本經驗[J]中國鄉村建設,2009 (01).

[作者簡介]姜鑫(1995-),女,山東棗莊人,研究生,研究方向:鄉村重構、鄉村旅游。

[通訊作者]王鵬飛(1964-),男,北京人,教授,研究方向:農業地理學、農村可持續發展。