現代意識、公共空間、性別塑造:民國婦女讀書會的形式邏輯與功能外延

喬曉鵬 王鵬飛

[摘 要] 民國時期,以婦女群體作為對象的讀書會出現并得到發展。從閱讀書目上來看,民國婦女讀書會的閱讀內容呈現出明顯的現代意識,帶有明顯啟迪民智的作用。讀書會通過讀書、演講、研究討論等形式,進行著個人發展和社會發展的討論和批判,進行著公共領域的參與和知識空間的拓展。通過婦女讀書會,一部分婦女開始突破原有的性別觀念,以求達到“人人生而平等”,參與新的社會分工,讀書會在一定程度上發揮著女性重塑的作用。

[關鍵詞] 民國婦女讀書會 現代意識 公共空間 性別塑造

[中圖分類號] G239[文獻標識碼] A[文章編號] 1009-5853 (2020) 05-0121-08

[Abstract] In the period of the Republic of China, women groups as the object of reading clubs appeared and developed. From the reading lists, the reading contents of the womens reading club of the Republic of China showed obvious modern consciousness, with the role of enlightening peoples wisdom. The discussing and criticizing of personal and social development by reading clubs, participated in the public sphere and expanded the knowledge space through reading, speeches, research and discussion. Through womens reading clubs, some women began to break through the original concept of gender, in order to achieve “all men are created equal”, participate in the new social division of labor, and reading clubs played the role of female remodeling.

[Key words] Womens reading club of the Republic of China Modern consciousness Public space Gender shaping

讀書會作為一種共同閱讀的形態,以具有近代意義的知識結社,來促進文化的交流與啟蒙[1]。西方的讀書會誕生于18世紀。在德國,讀書會是啟蒙運動后期形成的社團組織,是具有批判功能的公共領域;在美國,讀書會以自我教育為目的,謀求社區發展。中國的讀書會雖自古有之,但現代意義上的針對女性的婦女讀書會到民國時期才出現并發展繁榮。文章擬對民國婦女讀書會做一史料梳理,運用閱讀史的方法,從現代意識、公共空間、性別塑造三個方面剖析婦女讀書會的形式邏輯和時代意義。

1 民國婦女讀書會概況

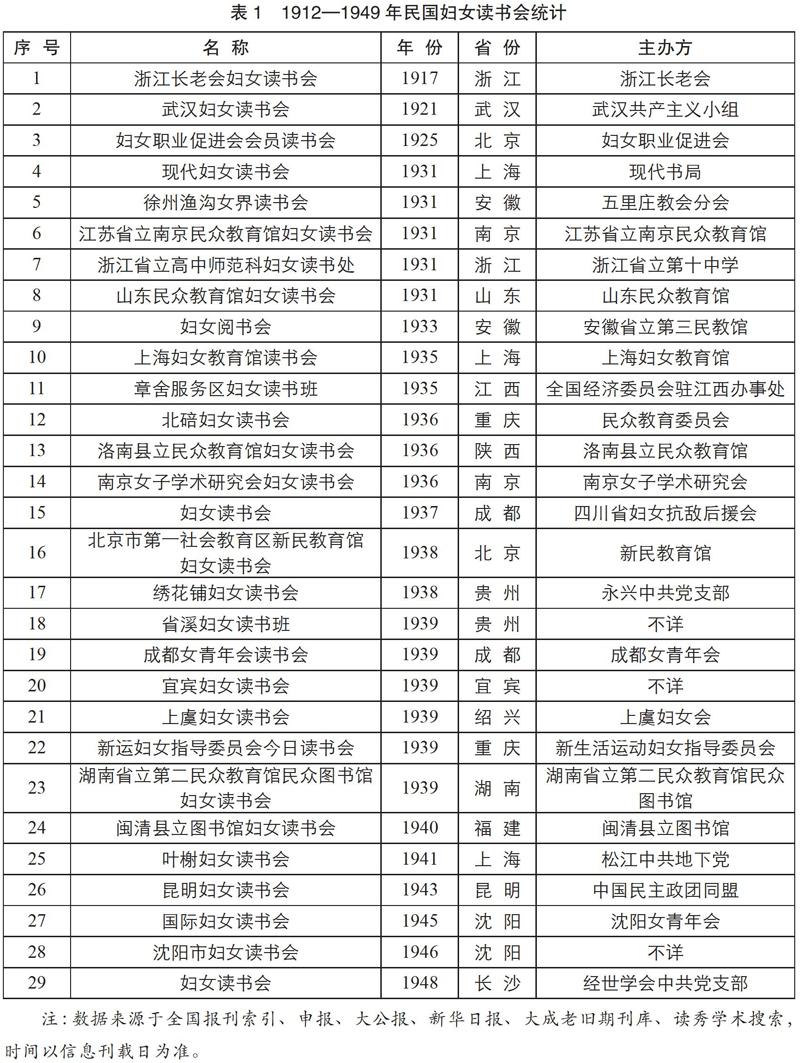

民國最早的婦女讀書會目前尚無確定時間節點,但至遲應在1917年以前已經出現。浙江長老會婦女讀書會作為長老會鄉村教會開展識字和通俗教育的重要方法,從開辦之日起就以“培植鄉間失學之女教友”“使她們多明白對于教會家庭之學識”為目的[2]。通過分別以“婦女讀書會”“婦女讀書社”“婦女讀書班”“婦女讀書處”“婦女讀書互助會”“婦女讀書研究會”“婦女閱書會”為關鍵詞對民國期刊、報紙等史料的梳理,以報刊報道或文獻史料提及或介紹作為參考,民國婦女讀書會的相關統計如下,見表1。

從時間上看,民國婦女讀書會在1920年代發展緩慢,在1930年代達到創辦高潮,1940年代因戰爭的影響,其發展速度漸緩并呈衰落之勢。據凌冬梅1840—1949年 “讀書會”史料檢索的頻次統計[3]顯示,民國讀書會在1930年代曾現井噴趨勢,民國婦女讀書會的發展歷程正印證了這一研究,代表民國讀書會發展的一個側面。

從地域分布上看,民國婦女讀書會的創辦多集中于東南沿海等較早開始現代化轉型的城市。由于經濟的發展及西方各種思潮的傳入,這些城市較早重視婦女知識的啟蒙及思想的解放,婦女報刊和書籍的層出不窮,為婦女閱讀提供了合法性的理由與文本。抗日戰爭爆發后,大批組織機構內遷,婦女讀書會的發展也在大后方的西南地區發展起來。閩清縣、渭南縣等縣級婦女讀書會的創辦,則與民國推行民眾教育[4]有關,它展現了當時的婦女解放與民眾教育已突破大城市的禁錮,開始深入中國鄉村。

從主辦方來看,創辦主體相當多元。民國婦女讀書會的開展,主要以民眾教育館和婦女組織為主力。抗戰以前得力于全國民眾教育館建設的規模化開展,婦女讀書會與兒童讀書會、成人讀書會一起,成為民眾教育館組織架構的一部分。抗戰爆發以后,全國民眾教育館進入十余年的停滯階段,中國共產黨黨支部成為承載婦女讀書會的重要力量,婦女讀書會也成為黨開展婦女教育的重要手段。民國時期出版業繁榮,各大小書局針對讀者的營銷手段層出不窮,紛紛成立半公益性質的讀書會來吸引讀者。現代書局創辦了現代婦女讀書會,請虞岫云為主持,雖具有一定的商業性質,但也代表了民國出版業參與婦女教育的面向,代表了民國婦女啟蒙的重要力量。

從性質上來看,民國婦女讀書會以婦女啟蒙為主,具有一定的公益性質,但也摻雜著不同主體的意識形態需求。除了以民眾教育館和婦女組織創辦的讀書會是基于民眾教育、婦女解放為主導的完全公益性質外,長老會等宗教力量創辦的讀書會具有一定的傳教色彩;以中國共產黨黨支部創辦的讀書會具有宣傳馬克思主義、培育革命力量的成分在其中,具有一定的政治色彩;出版業在商言商,其參與組織的讀書會則帶有一定的功利性特點,帶有半公益半商業的特點。

2 讀什么:現代意識驅動下的閱讀內容

羅伯特·達恩頓(Robert Darnton)把閱讀作為社會現象來研究,通過閱讀史的研究可以弄清楚什么人在讀書、讀的是什么書、在哪里讀書和什么時候讀書這類問題[5]。根據這一論斷,在進行民國婦女讀書會研究的過程中,讀書會的閱讀內容就成為必不可少的研究內容。王龍認為書籍及其閱讀現象作為思想觀念的主要傳播路徑,能夠比較客觀地反映包括價值觀念、審美標準、興趣愛好、生活理想、社會認知和科學意識等群體心態[6]。民國以前女性閱讀的書籍多為女教書如《烈女傳》等,但至民國時期,女性的閱讀內容呈現出明顯的現代意識,這可以從民國婦女讀書會的閱讀書目中窺得一二。

以傳教為目的創辦的長老會婦女讀書會,“課本用舊約書、路得記、以斯帖,或其他對于婦女最有幫助的書籍如耶穌教問答、真神大道易學、耶穌一生事跡等皆做課本”[7]。大約分宗教、家政、教育三類。雖然讀書會閱讀的書目帶有傳教色彩,但其為婦女增進知識,以求達到婦女啟蒙的目的明顯。

以民眾教育館、婦女組織及出版業創辦的讀書會,閱讀書目主要以三類書籍為主:婦女問題或家政、普通常識、文藝。針對不同層次的會員,閱讀書目以“前進的文藝書”和“社會科學、經濟等”兩個層次來劃分。1935年9月13日現代婦女讀書會提出贈送會員五大婦女讀物,包括《現代婦女與文學》《現代婦女的生活》《現代婦女與職業》《現代婦女與戀愛》《現代女性美研究》[8],展現了現代書局對婦女的現代性關懷。這些讀書會的閱讀書目以婦女的知識增加、現代意識啟蒙為主要目的,希望女性成為“現代”女性。

以中國共產黨黨支部創辦的婦女讀書會則主要以馬列主義著作作為主要的閱讀書目,如武漢婦女讀書會的書目包括《共產黨宣言》《社會主義史》《新青年》《武漢星期評論》等進步書刊[9];“繡花鋪”讀書會書籍有《論持久戰》、高爾基的《母親》《肖克簡略》、馬克思的《資本論》《新華日報》等書刊[10];1941年8月成立的葉榭婦女讀書會,閱讀書報主要有《大眾哲學》《世界知識》《從一個人看新世界》《鋼鐵是怎樣煉成的》《上海周報》《新浙東報》等[11]。以宣傳馬克思主義為宗旨創辦的婦女讀書會以讀書、閱報為主要手段,在號召婦女閱讀、指導婦女閱讀,達到女性閱讀能力鍛煉和培養的基礎上,更解放了當時婦女的思想,使中國傳統女性擺脫封建牢籠成長為具有現代意識的進步女性,一批女性轉化為馬克思主義者,如武漢婦女讀書會培養起來的徐全直、李文宜等。

閱讀是有歷史的,在不同的時間、不同地點有不同的呈現方式。我們可能以為閱讀是個簡單的從書頁中攫取信息的過程。但是仔細想想就會發現,信息需要經過篩選、分類和解釋,這樣的過程是受制于一定的文化范式的[12]。晚清民國時期,一種和新的時間和歷史的直線演進意識密切相關的中國現代性涌現,并借此界定生活中方方面面的質變。中國的現代性被視為一種文化啟蒙事業,披上了新知“啟智”的新含義[13],基于這一文化范式驅動下的閱讀帶有明顯的現代意識。雖然民國不同主體創辦的婦女讀書會帶有群體的目的,但是絕大多數的讀書會是以“提高婦女讀書能力和養成讀書習慣”[14]為宗旨,希望通過讀書會使女性獲取新知識、新思想,以此培養女性獨立人格、爭取女性解放。經過讀書會篩選的閱讀書目,涉及女性生活、職業、戀愛等各方面的內容,帶有明顯啟迪民智的作用,具有濃厚的現代意識。

3 怎么讀:公共空間建構下的閱讀形式

“公共領域”最先在17、18世紀的英格蘭和法國出現,哈貝馬斯(Jürgen Habermas)曾對其基本特征進行了概括:“其最突出的特征,是在閱讀日報或周刊、月刊評論的私人當中,形成一個松散但開放和彈性的交往網絡。通過私人社團和常常是學術協會、閱讀小組、共濟會、宗教社團這種機構的核心,他們自發聚集在一起。劇院、博物館、音樂廳,以及咖啡館、茶室、沙龍等等對娛樂和對話提供了一種公共空間。”[15]近代中國報紙、學堂、學會在以閱讀為中介、以交流為核心的基礎上形成了公共交往和公眾輿論的基本空間[16]。民國婦女讀書會是以女性群體為核心的集體閱讀形態,其活動形式包括讀書、演講、研究討論、寫作、成績考查、康樂(體育藝術)、音樂、訓練服務等,其中讀書、演講、研究討論等閱讀形式以近似社會批判的性質與功能,建構著讀書會這一公共空間。

3.1 讀 書

讀書是讀書會的基本閱讀形式,也是婦女讀書會會員的基本義務。讀書是為增進知識,養成自動讀書之能力,有要求每月至少讀書一冊的,也有要求每日固定時間來會閱讀書報的。讀書書目一般由指導教師指定,會員可根據自身興趣和需求從中進行選擇性閱讀,一般分集體閱讀和小組閱讀兩種。集體閱讀是大家根據指導教師規定的書目進行閱讀;小組閱讀是根據會員知識、閱讀水平、閱讀興趣進行劃分,根據知識水平的高低、興趣的區別閱讀不同的書目,“譬如知識水平較差的給她多看些前進的文藝書”,“認識較高的則可給他們看一些社會科學、經濟等書”[17]。

讀書筆記自魏晉南北朝時期就已有之,是人們在閱讀書籍或文章之時,把自己的讀書心得等記錄下來而形成的筆記。民國婦女讀書會一般都要求會員在讀書的時候做讀書筆記,更在讀書會章程中做出明確規定,上海婦女教育館婦女讀書會規定:“本會會員每月至少需讀書一冊,讀后應將各書大意做成筆記交導師考查。”[18]湖南省省立第二民眾教育館民眾圖書館婦女讀書會簡章也規定“讀書應作筆記”[19]。讀書筆記除了交給導師考查之外,或可在集會時口頭報告,或形成文字發表在出版物上。

3.2 演 講

民國婦女讀書會演講主要包括兩個方面,第一是會員演講,第二是名人演講。會員演講主要是讀書會會員在集會時通過口頭形式匯報讀書心得,“以便交換知識,練習口才”。北碚婦女讀書會更設置有講話課程,“其內容暫分為新聞談話、新知識談話、家事談話三種”[20]。通過會員演講,主要是提高婦女語言表達和組織水平,為婦女從家庭走向社會、開展社會活動提供基本能力。

名人演講是讀書會邀請專業人士或者名人針對某一話題所作的講話。民國婦女讀書會也開設有名人演講的活動,針對婦女相關問題開展,以求“婦女吸收新知識,充實思想”。1935年3月至9月,上海婦女教育館婦女讀書會共開展名人演講十次,約每兩星期一次,由吳耀西、江問漁、陳玉白、楊衛玉、陳景煦、周毓英、沈咸震、楊崇皋、汪桂芳、閻振玉演講女子教育改造問題、職業問題、家庭問題等婦女問題,以期達到文化啟蒙的作用[21]。

3.3 研究討論

除了讀書、演講,研究討論也是民國婦女讀書會的主要活動形式。研討總是圍繞某一個主題進行,通過研究討論加深討論者對某一問題的認識與理解。讀書會作為一種共同閱讀形態,集體討論是共同閱讀的一個方式。通過研究討論,可以“綜合各個人充分完善的意見,經過集體的過濾,揚棄了不良部分,同時因為各個人的意見糾正了他人的意見,也刺激起他人對問題的一個新觀念,而提出更完善的意見,使討論的問題由各個人的意造成與各個人不同而更高一致的集體的意見”[22]。讀書會通過集體討論形成的意見加深婦女對問題的理解,從而內化為個人思想和行動,促進婦女解放。

婦女讀書會研究討論主要圍繞與婦女生活、職業、社會相關的問題進行。白翠珍記錄了省溪婦女讀書班研究討論的主要內容:“(一)怎樣撫育孩子,(二)民族解放運動中,婦女應該做些什么,(三)侵略中國的是日本的什么人,(四)中國婦女為什么這樣苦,(五)蘇聯的女子怎么會那樣舒服,(六)我們要怎樣才能夠走上幸福的道路。”[23]今日讀書會在談及研討工作時,專門下設研究部,分政治經濟、時事研究、婦女問題、哲學、文藝與寫作五組,開展研討活動[24]。在組織研討會的時候,左誦芬、胡原都認為研討之前都應該制定詳細大綱,分為各小組,為他們提供準備的機會和時間,以完成充分、完全的討論。

傳統的中國女性閱讀以家庭教育為主,閱讀以讀寫的形式,在家庭內部完成。民國婦女讀書會通過集體閱讀的新形式,通過號召女性開展讀書、演講、研究討論等閱讀形式,女性從“家長制”的束縛中擺脫出來,從“深閨”之中私密閱讀轉向讀書會這一公共空間,并建構著這一公共空間。讀書會研究討論的內容從婦女問題到國家大事、民族興亡,讀書會女性在討論和分享的過程中,進行著公共領域的參與和知識空間的拓展,她們討論女性解放和公共事務,形成公共輿論,影響著社會發展的進程。

女性閱讀從家庭走向社會,這是民國時期婦女讀書會的重要價值和意義。從家庭走出來這一閱讀行為,也具有了詹姆斯·凱瑞(James W. Carey)所說的“儀式”價值。讀書會成為共享信仰的表征,成為一種以團體或共同的身份把人們吸引到一起的圣神典禮,通過讀書、演講、研討的共享,讀書會形成了固定的“儀式”。正如凱瑞所言:“人類的思想構成及其在文化中的延伸,是千差萬別的文化形式的創造,通過這些文化形式,現實就可以被創造出來。”[25]正是通過這些“儀式”,女性積極參與著讀書會公共空間的建構,讀書會成為一項合作共享的公共性活動,通過閱讀進行著個人發展和社會發展的討論和批判。也正是由此,她們才更有動機和能力參與到更大范圍的公共領域活動當中去。

4 讀的影響:性別塑造聚焦下的閱讀效果

民國婦女讀書會是在現代意識驅動下開展的集體閱讀形態,在這樣的現代關懷下,讀書會的閱讀內容從傳統的女教書轉變為以女性現代性培育為主的書籍,閱讀的目的從以培養女性封建倫理道德、強化其男性附屬地位的傳統訴求,轉變為培養可以參與社會建設的現代女性。婦女職業促進會就以此來指導讀書會的活動,將讀書會的研究學習分為“職業股、經濟股、教育股、勞動股” [26]四種,希望以此來增長常識和專業知識,提高職業能力,實現個人的自由發展。武漢婦女讀書會則以發展智力、服務社會為宗旨,“所以增進知識,研究社會,是我們現在的急務。……我們有感于此,所以相集而組織這個讀書會,以便共同研究……”[27]。它們都希望女性從傳統的家庭中走出來,突破傳統男性權力的束縛和壓抑,重新參與到社會分工中來。那么究竟閱讀效果如何,通過讀書會這一公共閱讀空間,女性是否達到了讀書會希冀的女性重塑?

詹姆斯·凱瑞在《作為文化的傳播》(Communication as Culture)中曾說道:“傳播模式的第一種形態告訴我們傳播過程是什么;在第二種形態中,模式產生了其所描述的行為。”[28]如果我們把傳播具體化為閱讀,閱讀的第一個層次就是告訴我們閱讀的內容是什么,而第二個層次便是閱讀產生了其所描述的行為。武漢婦女讀書會是出于“我們女子為那女子無才便是德的思想所誤,智力萎縮了數千年;為那男外女內的思想所誤,與社會隔離了數千年。現在我們覺悟了我們為人的意義,知道我們也應該同男子一樣發展智力,服務社會了……”[29]的思考而成立的,讀書會以湖北省立女子師范學校女學生作為對象開展活動,通過對《共產黨宣言》《新青年》等進步書刊的學習和討論,夏之栩、李文宜、徐全直、楊子烈等女學生在閱讀的過程中產生了心靈和行動的轉變——她們紛紛開始反對傳統婚姻觀,反對“三從四德”的舊倫理,剪除長辮子,參加政治活動。

1921年11月19日夏之栩在《武漢星期評論》發表小說《佃戶》一文,描寫佃戶受政治、經濟幾重壓迫的情景,號召人們反對地主對農民的剝削和壓迫[30]。1921年11月,武漢婦女讀書會導師劉子通在《武漢星期評論》上連續發表“改良湖北教育意見書”,主張男女共學,改革舊的教育制度,但遭校方解聘。婦女讀書會會員夏之栩、李文宜、徐全直、楊子烈等在湖北省立女子師范學校發動學生運動,抗議封建教育制度。這一運動后得到武漢學生界支持,演變為學潮。作為武漢婦女運動的第一聲春雷,學潮持續年余,成為湖北婦女與腐朽封建勢力作斗爭的重要革命事件,其中很多人后參加大革命運動,并成為中國革命的骨干。1923年徐全直等人創辦《婦女旬刊》為婦女解放發聲,同年11月11日徐全直在《婦女旬刊》發表《婦女解放底途徑》一文,文中寫道:“我們因為受壓迫,所以要求解放,那末,我們就要明白在現在社會組織之下,受壓迫的還不僅是女子啊!因此,我們的運動決不是單獨的,是要與所有被壓迫的階級的人們,大家攜手聯合起來,推倒一切現存的制度,鏟除一切不平等的階級。” [31]徐全直作為武漢婦女讀書會的會員,在閱讀的過程中不斷受到婦女運動和馬克思主義啟蒙,成長為呼吁婦女解放、發動婦女運動的現代女性。