圖文結合品詩歌

摘?要:學科交叉滲透已成為科學發展的必然趨勢,而跨學科教學也是基于學生核心素養下課堂教學的一種新形式,整合其他科目的知識進入語文課堂也成為教師的必備技能。文章以人教版語文教材必修一第一單元現代新詩品鑒為例,將語文學科詩歌品鑒和美術學科設計構圖相結合,進行跨學科教學途徑探究。

關鍵詞:跨學科;詩歌品鑒;教學途徑

跨學科教學是指超越一個單一學科而進行的涉及兩個或兩個以上學科的知識創造與傳播的教學活動。它是基于多元智能化理論下的一種教學新思路,強調不同學科的知識交叉滲透和課程資源的整合,注重課程的開放性和綜合性。其教學評價方式、評價主體、評價內容呈現出多元化的特點。通過多個維度、多種方式、多個主體參與,極大地調動了學生學習的自主性,高效促進學生知識能力、智能發展和綜合素質提升。因此,我們在教學實踐中要選擇、整合多元化的課程資源,實施多元化的教學評價,促進學科間的交流和融合。現在筆者就以人教版語文教材必修一第一單元現代新詩品鑒為例,淺談跨學科教學途徑探究。

一、 活動依據

(一)詩歌與中國畫的關系人們常用詩畫同源、詩情畫意、遷想妙得等詞語來闡述。詩中有畫,詩畫相融本就是中國詩歌的鮮明藝術特色之一。“詩中有畫”是指詩的境界鮮明如畫,所以歐陽修說:“見詩如畫。”蘇軾云:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”他認為王維是詩畫相融的杰出代表。西蒙尼底斯認為:“畫是靜默的詩,詩是語言的畫。”由此可見,中外的藝術家們都在探索詩畫相融的途徑,希望通過詩與畫這兩種不同的藝術手段,創造出共同的藝術境界。

(二)人教版語文教材必修一第一單元現代新詩閱讀鑒賞篇目分別為:《沁園春?長沙》《雨巷》《再別康橋》《大堰河——我的保姆》。詩歌意象選取新穎,意境優美,語言精練,表情達意真切,作品特色鮮明。詩歌內容皆可通過畫作的形式展現,是進行圖文結合品鑒詩歌的最佳素材。

二、 活動目的

此次品鑒活動是語文學科詩歌品鑒和美術學科設計構圖的一次跨學科學習實踐活動。一方面引導學生借助詩歌意象理解作品內容和作者的情感,進一步提升學生鑒賞詩歌的能力。另一方面,通過語文與美術這兩科的知識交叉滲透,開展多元化的詩歌品鑒活動,突破學科本位,培養學生多學科知識的運用及創新能力,探索與實踐跨學科融合教學的有效途徑。

三、 活動要求

(一)以詩歌為鑒賞主體,以畫作為媒介,以解釋文本依托,探究品鑒詩歌的新思路。

(二)詩歌品鑒范圍為必修一第一單元現代新詩四首。活動參加方式:以學習小組為單位,先后進行品鑒活動準備、品鑒成果展示、品鑒效果評比等活動。

(三)各小組品鑒成果要以PPT的形式呈現,要求字跡清晰,畫面有設計感。課件主體應由兩部分組成:展現詩歌內容的畫作、對畫作進行解釋的文本。文本內容必須介紹畫作的構圖要素和設計意圖。

(四)品鑒活動展示要求每小組各推舉兩位代表發言,形成競爭,以期激勵學生反復推敲,凝練成果。

(五)鼓勵學生大膽質疑和創新,暢所欲言,真正體現文學鑒賞也是一個再創造過程的理念。

四、 活動過程

(一)教師活動

1. 指導學生根據各小組學生特點選擇品鑒篇目,根據詩歌內容選擇畫作形式,確定畫作中呈現的詩歌意象,引導學生關注畫作中詩歌隱性意象的選定、色彩的搭配。

2. 制定評價標準。

3. 各小組互評結束后教師分組進行點評。

附:圖文結合品詩歌活動評價標準

①畫作構圖整體設計合理而美觀,形象生動,富有感染力。詩歌意象落實到位,詩歌內容展示全面具體,作者情感基調把握準確,色彩搭配符合詩歌的意境。

②品鑒文本契合畫作的內容,構圖要素解釋全面,設計意圖闡釋清晰到位。文本語言特色鮮明,表達準確簡潔。

③各小組代表,儀態大方得體,脫稿講述,語速適當,表達自然流暢。

(二)學生活動

1. 各小組品鑒成果展示。(略)

2. 各小組進行品鑒效果評比。(略)

五、 優秀活動成果展示

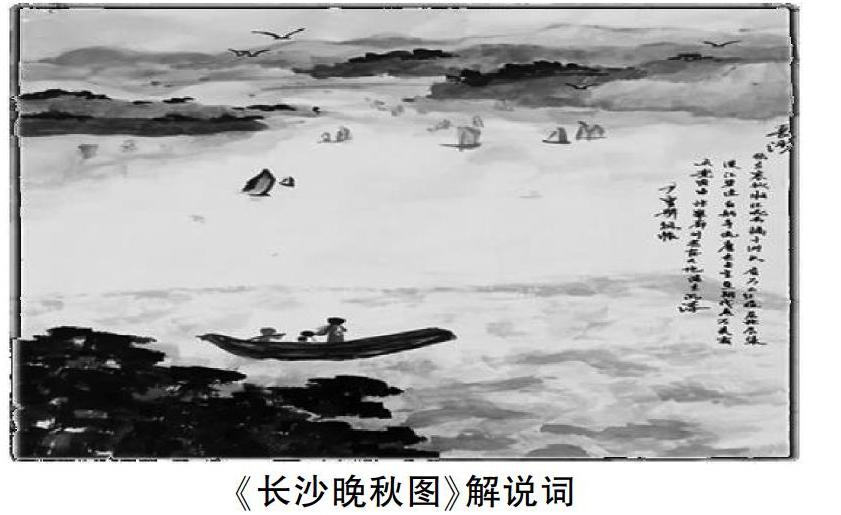

《長沙晚秋圖》解說詞

高一(1)班第二學習小組?尹雪嬌

《長沙晚秋圖》整幅畫面描繪了毛澤東詩歌《沁園春?長沙》上闋所描繪的長沙晚秋美景。它主要由山、水、樹、船和人組成。

畫的上半部分表現詩人遠望之層層疊疊的萬千山峰,它們在秋的畫筆的點染下呈現出紅色,樹葉經霜打過,仿佛染過顏色一般。絢爛紅色,讓寒秋不顯寂寥和凄美,反而讓人覺得壯美和遼闊。鷹睥睨勁峰,迎風展翅翱翔,雙翼迎風舞動,張力十足。萬千船只競帆遠航,倒影在河流間蕩漾。遠處星星點點的船只已看不清形狀,仿佛要順著群山向天際游去。上半幅畫展現了長沙晚秋濃郁的生機,為整個畫面增添了秋的氣息。

再看下半幅畫,首先映入眼簾的就是左下角的樹,秋天為它帶來了彩色的果實,與濃厚的背景交相輝映,使秋的氣息愈加醇正。在樹的前方,毛澤東同志佇立船頭,迎著颯颯秋風,遠眺群山,領略長沙晚秋壯闊秋景,用精美詩句詠嘆祖國的大好河山。

遠望群山,層林點染如畫;近看,秋水清澈澄碧,船只乘風破浪爭相遠航;仰視,雄鷹展翅高飛;俯瞰,魚兒在湘江輕快地暢游。宇宙萬物在秋天里自由舒展、蓬勃生長。面對這一派生機盎然的大千世界,時值而立之年的毛澤東,站在橘子洲頭,他回憶自己的前半生,回憶起一九一一年至一九二三年在長沙求學的生活和社會活動,想起其間發生的辛亥革命、五四運動、五卅慘案、國共合作的領導權之爭,感慨之余,毛澤東寫下《沁園春?長沙》這首詞,展現出他的豪情壯志和偉大的理想抱負。

畫作右側,題寫《沁園春長沙》的上闋內容。“自古逢秋悲寂寥”,但毛主席素來不喜言愁,蓋性格使然。性不言愁,是因為主席志向遠大。從“孩兒立志出鄉關,學不成名誓不還”中可以看出。“埋骨何須桑梓地,人生無處不青山!”為大家而舍小我,何等的胸襟和氣魄。從“問蒼茫大地,誰主沉浮”到“一唱雄雞天下白,換了人間”,無不展現他對國家前途、民族命運的思索。誠如高爾基所說:“一個人追求的目標越高,他的才力就發展得越快,對社會就越有益。”毛澤東“到中流擊水”“揮斥方遒”“激揚文字、糞土當年萬戶侯”,用自己的行動實踐諾言,解民于倒懸,他的詩、他的偉業定會被歷史銘記。

教師點評:

第二學習小組采用水粉畫的形式展現毛澤東同志《沁園春?長沙》上闋的內容,整幅圖構圖設計特色鮮明。畫作以詩歌中的湘江、百舸、群山、層林、雄鷹、詩人等多個意象為主要構圖元素,色彩關系明確而和諧,造型優美而有張力,虛實相間,層次分明,視覺效果生動,契合詩歌的意境。

品鑒畫作的解說詞,對構圖要素解釋全面,設計意圖闡釋清晰,并加入詩歌下闋部分內容賞析,巧妙地彌補畫作在展現詩歌內容上的不足,最后借助名人名言加入對詩人形象的評價,表達對毛澤東同志的敬仰和緬懷之情。文本脈絡清晰,語言特色鮮明,表達符合此次鑒賞活動的要求。

六、 教學活動反思

此次圖文結合品詩歌活動,將語文課堂教學和教學實踐相結合,將詩歌品鑒手法和美術構圖設計相融合,主要通過活動成果交流展示來實現教學目標和驗證教學成果,找準了跨學科教學的落腳點,對跨學科教學途徑進行了有效探究,達到了活動預期目標,它是一次較為成功的跨學科教學實踐活動。整個活動,既引導學生借助詩歌意象理解了作品的內容和作者的情感,進一步提升了學生鑒賞詩歌的能力,又通過語文與美術這兩科的知識交叉滲透,開展多元化的詩歌品鑒活動,突破了學科本位思想束縛,培養了學生多學科知識的運用及創新能力。活動特色鮮明,通過多維度、多種方式、多個主體參與,極大地調動了學生學習的自主性,對學生的知識能力、智能發展和綜合素質的提升起到了積極的推動作用。

活動不足:首先,此次活動,對學生的要求過高,既要掌握語文學科品鑒詩歌的多種方法,充分理解作品的內容和特色,又要具備較為深厚的繪畫功底,將詩歌品鑒手法和美術構圖設計完美融合,這對文字功底不扎實和設計構圖能力不足的小組來說,具有一定難度,很難產生高質量的品鑒成果。其次,單憑一個班的學生和一名語文學科教師,很難完成多學科的知識整合,形成高效的評價,建議與美術教師共同協作,建立跨學科教研和評價體制。

參考文獻:

[1]劉忠強,鐘紹春,王春暉,鐘永江,孫思.基于跨學科教育理念的語文學科核心素養構建策略研究[J].現代遠距離教育,2018(3).

[2]蘇然.淺談中國古典詩文中的跨學科教學[J].課外語文,2017(21).

[3]吳數金.語文教師在跨學科學習中的角色定位[J].語文教學與研究,2017(14).

[4]王徐瑞.中學古典詩詞修辭教學策略研究[D].天水師范學院,2019.

[5]胡倩倩.袁行霈詩歌鑒賞理論在中學古詩詞教學中的應用研究[D].陜西師范大學,2019.

[6]余欣彥.高中古代詩歌專題教學研究[D].江西師范大學,2018.

作者簡介:

王會香,甘肅省酒泉市,甘肅省酒泉市玉門油田第一中學。