嗩吶的演奏風格與技巧分析

劉東星

摘要:嗩吶是一種國民好感度較高的民間吹奏樂器,最先起源于波斯,后來流傳至我國,與中國傳統民族文化進行了進一步地融合發展,經過時間的沉淀,最終在我國民間的大多數傳統風俗文化里占據了不可或缺的位置。基于此,本文從嗩吶的結構種類、發展流派和演奏風格與技巧等多個方面入手,分析了嗩吶藝術的特征及演奏技巧,希望能夠為民間嗩吶文化的融合發展提供一定參考。

關鍵詞:嗩吶;演奏風格;演奏技巧

中圖分類號:J632 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2020)30-0120-02 DOI:10.12228/j.issn.1005-5312.2020.30.082

一、引言

嗩吶音色多種多樣,再加上其演奏技巧豐富且變化多端,因此極其富有藝術表現力和感染力,在中國民間有著廣泛且深厚的群眾基礎。俗語有言“,一方水土養一方人”,嗩吶藝術在全國各地受到不同人文習俗、情感、生活方式、自然環境等因素的影響,逐漸發展演變為不同的流派,這些流派使用的嗩吶樂器結構均有所差異。隨著時間的推移與自身文化的改進,各個流派都在發展進程中不斷汲取與融合眾家之長,以豐富嗩吶藝術為目的,拓寬自己創作樂曲的思維和范圍。

二、嗩吶的結構、種類

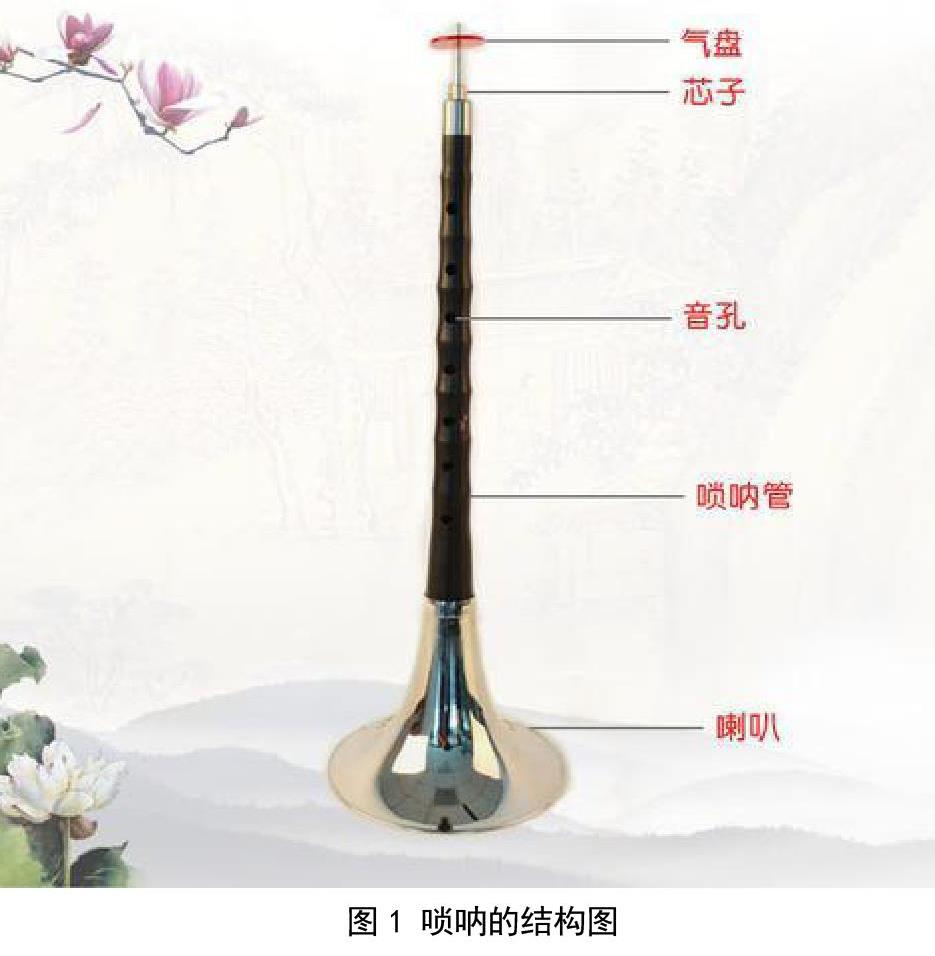

如圖1所示,嗩吶的結構通常分為五個部分,從上到下依次分別為氣盤、芯子、音孔、嗩吶管、喇叭等,由于各地方言和普通話的出入,有些地區將這幾個結構叫做氣牌、侵子、哨、桿和碗。通常嗩吶管上分布著8個音孔和1個芯子,氣盤和哨附在芯子的上面,嗩吶管下面是喇叭,也就是民間通俗說法的“碗”。自嗩吶從波斯流傳過來之后,我國慢慢發展了許多種類型的嗩吶,可以作為獨奏樂器,也可以作為合奏或伴奏樂器。

隨著嗩吶類型的增多,也出現了明顯的分類。通常我們可以按形狀的大小來分類,現在常見的嗩吶有大、中、小三種,大嗩吶通常流行于東北、山海關和冀東一帶,一般被稱為“北方嗩吶”,桿長介于42至57厘米之間,通常使用的是桿長50厘米左右的。大嗩吶使用的哨一般由蘆葦制成,哨片的形狀像口袋形狀,吹奏時所表現出的音色是寬宏的,所以一般大型活動中都是采用的是大型嗩吶。中型嗩吶桿最長大約40厘米,最短大約32厘米,但最常用的一般是桿長37厘米的,在江浙、安徽一帶使用較多,吹奏時音色與大小嗩吶都有一定的區別,音色較溫和、柔美,多用于歌舞伴奏中。小型嗩吶的桿長要比中型嗩吶更短一些,大約25厘米,通常在南方各省市使用頻率較高,因此又被稱為“南方嗩吶”,吹奏時音色十分明亮,一般用來吹奏小調或者戲曲中的人聲。相較于大型嗩吶來說,二者都是用蘆葦做哨,但小型嗩吶的哨片是呈扇狀的。另外,嗩吶可以按哨所用的材料來分類,通常嗩吶使用的哨是由蘆葦、麥稈或是褐紫色膠性蟲殼制成的。

三、嗩吶的定調、音域與演奏技巧

現代嗩吶多是經過改革后的加鍵嗩吶,高音嗩吶的音域從G1-B3,中音嗩吶的音域從A-D3,次中音嗩吶的音域從E-A2,低音嗩吶的音域從G-A1,音色有嘹亮有寬宏,可以互相協調,互相補充,使其無論是合奏還是伴奏都能夠為樂曲添幾分色彩。

演奏嗩吶是十分需要控制氣息的,吹奏的音調和需要的氣量是成正比的,音調越高,消耗的氣量越多,因此一般人是無法無間隙地長時間吹奏的,經過訓練的表演者一般會運用東北嗩吶著名的“循環換氣法”,有經驗的藝術家在靈活運用此種方法的基礎上甚至可以全曲一氣呵成,不會出現斷氣的情況。

眾所周知,嗩吶是一種非常需要技巧的樂器,嗩吶的演奏技巧大致可以分為兩類,一是口內,二是指法。在演奏過程中兩種技巧一般是結合起來運用的,可以演奏出連奏、單吐、雙吐、三吐、彈音、花舌、簫音、滑音、顫音、疊音和墊音等技巧,還可以模仿飛禽和昆蟲的嗚叫。嗩吶演奏過程中不管用什么指法,高八度和低八度的指法都是相同的。

四、嗩吶的流派和演奏風格

嗩吶在中國流行起來后,慢慢各地都出現了嗩吶音樂,嗩吶逐漸在各種場合中演奏。我國是一個具有包容性的國家,在中國的土地上生活著不少的民族,他們的民族文化各有千秋,他們所創造的民族音樂也大有不同。在這樣的大背景下,嗩吶也產生了許多不同的流派,他們各自有不同的演奏風格,甚至所使用的嗩吶結構也有一定的差別。如今,大致可以分為五種風格,分別是山東風格、河南風格東北風格、山西風格和陜西風格。

(一)山東風格

山東風格的嗩吶分為大、中、小三種類型,部分地區還有錫笛和銅桿等。大嗩吶筒音為d1,發音深沉飽滿,大多數情況下會在大型的活動或文藝匯演中使用。中型嗩吶筒音為a2,發音柔美,適合吹奏一些抒情的樂曲。小型嗩吶的筒音為d3,發音高亢,適合需要調動氣氛的場合。山東嗩吶注重吹奏技巧,常用吐音、滑音及吐、墊、打等特殊技巧,這種演奏技巧使得演奏者僅憑一支嗩吶就能夠完全吸引觀眾,其對于舞臺的控場能力是許多樂器不能企及的。

作為山東嗩吶的“頭號人物”,我國著名的嗩吶演奏家任同祥先生生在有著“嗩吶之鄉”盛名的山東嘉祥縣,他吹奏嗩吶的功底深厚,技巧嫻熟,演奏嗩吶名曲極具山東本土特色和人文特點。任同祥先生創作并演奏了嗩吶名曲《一枝花》,這首樂曲的演奏風格靈活生動,不僅采用了豐富的技巧,更融進了豐富的民族特色。全曲分為散板、中板和快板三段,旋律跌宕起伏,節奏有抑有揚,音樂的整體氣氛十分悲傷,層次鮮明,因此具有巨大的感染力,被廣大群眾公認為是嗩吶樂曲中的上等作品。

(二)河南風格

按照地理環境的差異,河南派的嗩吶被分為四個派別,分別是豫南、豫北、豫東、豫西。由于本源都是河南嗩吶,所以風格大同小異,但是分別滲透了自己的特色。其中以安陽為代表的豫北地區,主要表演曲目有《大八調》、《小八調》等,演奏時音色和情緒都較為高亢;以開封為代表的豫東地區,主要表演曲目有《大開門》、《小開門》等,演奏時音色悠揚婉轉,綿延柔和;以駐馬店為代表的豫南地區,主要演奏曲目有《云里游》等,演奏時時情緒豪邁奔放。河南嗩吶有大中嗩吶之分,大嗩吶的風格就好比河南人說話,多平聲少入聲,整體音色粗放剛直。中型嗩吶吸收了南方等地區細膩柔美,靈巧清脆的特點,因此整體音色較為柔美。

總而言之,河南風格是兼具粗放和細膩的音色,因此可以概括為剛柔并濟。

(三)東北風格

東北風格的嗩吶在分類中也有大型、中型、小型三種,三種類型的嗩吶管內部空間都較大,吹奏的音孔也較大。東北嗩吶有其獨特的吹奏手法和變奏手段,例如循環呼吸法、水嘟嚕等,水嘟嚕是花舌的通俗說法。東北老藝術家們極其看重這兩種吹奏手法,認為這是東北風格的精髓。

非常著名的東北嗩吶演奏家——胡海泉先生,其演奏具有十分豐富的民族情感,令人震撼,代表作有《春風吹綠黃河岸》,吹奏時采用的花舌音和嘟嚕音及循環換氣法都具有明顯的東北嗩吶的特色和風格。嘟嚕音是東北民間的一種說法,其實就是舌尖震動后產生的氣流與嗩吶的哨片發生碰撞,從而發出的有規律的均勻的碎音。

東北還有一類代表性樂曲,是名家宋立春所創的《家鄉情》,此曲是根據東北民間音調而進行的改編,極具民族特色,通過呼應樂句,技巧手法的使用,使其創造出了與眾不同的藝術情趣。

(四)山西嗩吶

山西嗩吶的演奏音色通常高亢嘹亮,這種特征多是山西所處的地理位置和環境造成的。山西嗩吶在婚事和喪事活動中,一般都會選取大型嗩吶,因為這類嗩吶聽起來是十分具有力量的,這種強有力的音色十分符合山西人的審美。

山西嗩吶不像陜西嗩吶那樣婉轉,也與本地人的性格有關。山西嗩吶在長期的發展過程中,形成了一些各有地方特色的派別,例如晉北嗩吶、臨縣嗩吶、晉川嗩吶等。此外,山西嗩吶已經被收入到我國第一批非物質文化遺產名錄當中,并且已經進入到了非遺中的代表性項目名錄中。由此可以看出,山西嗩吶真正做到了與我國傳統文化結合起來,讓其在歷史的長河中長久地流傳下去。

(五)陜西風格

陜西嗩吶在體型上就與常見的嗩吶不同,其整體比較大,最長的可達到68厘米,其中僅嗩吶管就達到41厘米。陜西嗩吶的演奏如同陜西人的性格一樣,渾厚并且悠揚,其經常被應用在當地的婚喪嫁娶中進行演奏,是當地民俗的重要樂器。陜西嗩吶最重要的功用是用以表達情緒,在大型小型的民俗活動中使用的最多,相反在演奏中使用的較少,因此陜西人民在聽到嗩吶聲響時,能夠快速明白是有人家在舉辦紅事或白事,而不是有隊伍在演奏。因此,陜西嗩吶在農村地區的應用較城市地區更為廣泛。

五、結論

隨著經濟水平的提升,人們對于藝術審美的追求也愈演愈烈,但嗩吶藝術的發展始終植根于我國民間生活的肥沃土壤里,用自己獨特的表現方法來反映大眾的生活和思想感情。各流派的嗩吶雖有其不同的演奏風格,但其在發展過程中,應汲取百家之長補一己之短,才能讓現代嗩吶不斷地發展和傳承下去,例如陜西風格的嗩吶就應該拓寬嗩吶的演奏渠道,突破自身,使其不僅僅局限于民俗的演奏。其次,嗩吶演奏者還需加強對不同嗩吶演奏風格的思考與應用,進一步突出嗩吶演奏的特點,促進嗩吶演奏風格的有效融合,為人們帶來更好的嗩吶演奏享受。

參考文獻:

[1]劉改琴.淺談嗩吶的流派與演奏風格[J].文藝生活,2014(02).[2]徐允酌.嗩吶演奏風格的探析[J].北方文學旬刊,2015(03).

[3]尹鳳柏.概述嗩吶的演奏風格與技巧[J].藝術研究:哈爾濱師范大學藝術學院學報,2018(11).

[4]杜君.關于嗩吶演奏風格的分析[J].戲劇之家,2020(02).[5]楊筱嫻.對嗩吶演奏風格的分析[J].大眾文藝,2018(01).