中國地方財政支出減貧效應的實證研究

王子行,李凱倫

1.中央民族大學 經濟學院,北京 100081;2.河北工程大學 管理工程與商學院,河北 邯鄲 056038

0 引 言

黨的十八大以來,以習近平總書記為核心的黨中央,提出的精準扶貧、精準脫貧方略使得中國減貧取得巨大成效。自2012年到2019年末,中國農村貧困人口從9 899萬人下降到551萬人,年平均減少1 300多萬人,貧困發生率從10.2%下降到0.6%。其中中國政府開展貧困治理工作的最主要手段是持續且大規模的財政投入,從“十二五”期間到2019年,中央財政專項扶貧資金累計達到5 742億元。

毫無疑問,經濟增長是貧困減少的重要推動力,許多學者已經經過實證證明[1]。但隨著研究的深入,越來越多的學者認為經濟發展情況并不能決定貧困發生情況,經濟發展與減貧存在非線性關系。一方面,經濟增長帶來的收入增長在不同人群間具有異質性,貧困人口能從經濟增長的“涓滴效應”中受益,但不同收入群體并沒有平等受益[2];另一方面,經濟增長的收入效應傾向于富人從而擴大了收入分配差距,削弱了減貧效應,有研究顯示中國的經濟增長有效減少了狹義的收入貧困,但經濟增長的不均等效應擴大了收入差距,即擴大了相對貧困程度[3-5]。

經濟發展能夠自發解決貧困問題是自由主義與市場萬能論的某種映射,但實踐經驗表明面對貧困問題市場總是失靈,必須由政府主導進行貧困治理。一直以來公共財政投入作為消除貧困的重要手段受到學術界廣泛關注。相關研究成果集中在各項財政投入的減貧效果及原因分析上。國外的相關研究分別驗證了健康和教育支出、補貼與救濟支出的減貧作用[6-7]。國內相關文獻則主要集中于財政支出及其結構對減貧的影響評估及異質性問題,劉冬梅(2001)等人認可財政支出對減貧有積極作用[8],但李普亮(2012)認為公共支出并沒有縮小城鄉收入差距,反而促使收入差距擴大[9]。在財政支出結構與減貧方面,林伯強(2005)的實證研究表明教育、農業研發與灌溉設施建設投入是減少貧困最重要的因素[10]。樊勝根(2002)的分析結果則顯示教育、農業研發與道路建設收益較高,灌溉投資的減貧效果反而不顯著[11]。中國各地區經濟社會發展階段與資源稟賦不同使得地方財政支出的減貧具有空間異質性。但針對各項財政支出減貧效應的結構異致性研究的結論存在重大分歧,在于這些研究大多忽視了財政支出和貧困狀況之間存在的內生性問題導致回歸結果存在嚴重的偏誤問題。此外當前政府公共支出政策對“精準扶貧”效果如何也值得探討。

基于上述原因文章以可獲得的“精準扶貧階段”(2010—2018年)的各項省級面板數據,通過構建聯立方程組解決經濟發展、農村減貧、財政支出之間存在的內生性問題,試圖厘清經濟發展與減貧的關系、評估各項財政支出的減貧效應。

1 理論框架

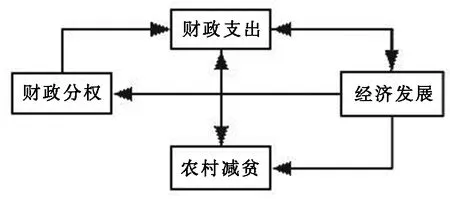

公共財政支出具有直接和間接兩種減貧作用路徑。農業性財政投入(如農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出)和社會保障與救濟性財政支出(現統計口徑為社會保障與就業支出,包括撫恤、社會福利、低保、農村社會救濟、自然災害生活補助等)可以直接提高農村貧困人口的收入進而減貧。這兩種財政支出也被稱為“親貧性支出”。科教文衛支出也屬于親貧性支出,但卻是通過通過提高貧困人口人力資本使其獲得更多經濟機會的途徑間接促進減貧。基本建設支出(現統計口徑為城鄉社區事務支出)通過改善基礎設施與投資環境、促進區域經濟發展間接作用于農村減貧。而財政支出的總量與結構則同時受到農村貧困狀況、財政分權水平與區域經濟發展程度等因素影響。財政分權程度通過影響財政支出作用于農村減貧,一方面財政分權程度越高,地方政府越可以發揮自身的信息優勢精準投入資金,提高資金利用效率;另一方面分權影響了財政結構,有研究表明財政分權程度越高越關注經濟增長,親貧式支出越少[12-13]。經濟發展則有收入效應、分配效益一正一負兩種貧困作用機制。可以看出,他們之間的關系不是簡單的、單向的、線性的,具有內生性關系。

圖1 財政分權、財政支出、經濟增長與農村減貧關系圖

2 計量模型與數據說明

2.1 模型設定

經濟增長通過收入效應和分配效應兩種路徑影響減貧,同時各項財政支出與貧困發生狀況之間具有雙向因果聯系。因此本文擬通過構建聯立方程避免變量間的內生性。方程組設定為:

pov=β0+β1INC+β2AGR+β3GAGR+β4GDP+β5GDP2+β6E_sci+β7E_agr+β8E_ssc+β9E_urac+μi

(1)

E_sci=F(PPRI,BED,GDP,EX)

(2)

E_ssc=f(POV,INC,FD,RPOP,EX)

(3)

E_urac=G(FD,GDP,EX)

(4)

E_agr=g(POV,FD,RPOP,GUAN,GDP,EX)

(5)

AGR=H(E_agr,RPOP,GUAN,HUAFEI)

(6)

(1)式為貧困發生方程,(2)~(5)式是各項財政支出決定方程。(1)式中POV為各省農村貧困發生率,INC代表農村人口平均收入,AGR代表農業產值,GAGR代表農業增長率,GDP為人均GDP值。E_SCI為科教文衛支出,E_URAC為城鄉社區事務支出,E_SSC為社會保障和就業支出,為消除人口因素的影響這三個指標均按全省總人口平均。E_AGR為農業性公共支出,也按各省農村總人口平均。考慮到統計口徑的變化與數據可得性,本文選取社會保障和就業支出代表救濟性支出,基礎設施建設支出則由城鄉社區事務支出表征,并采用農林水事務支出表征農業性公共支出。

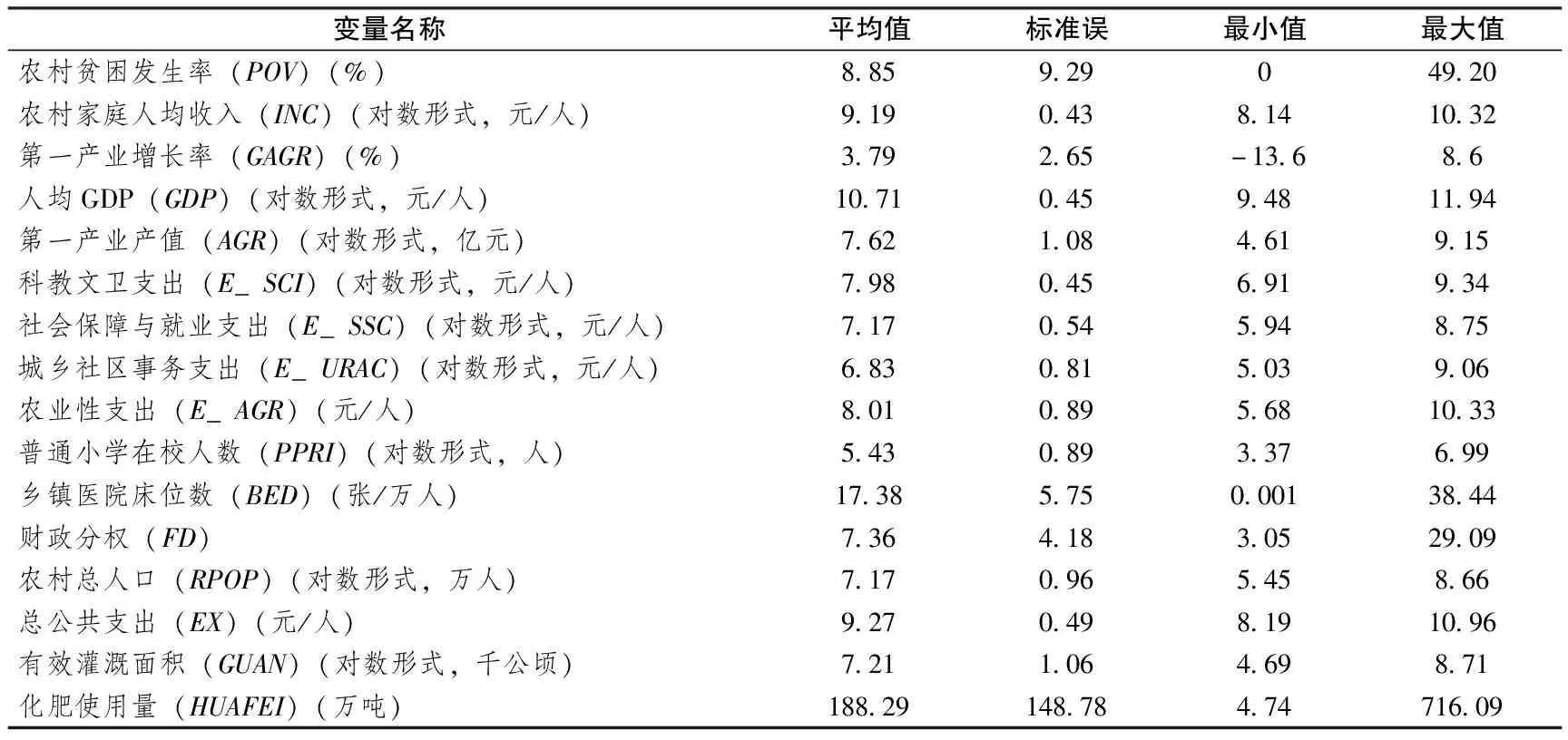

表1 變量數值特征

農村人均受教育程度、初高中在校人數等教育相關變量受到收入等因素影響,為避免內生性,本文選取普通小學在校人數代表農村地區教育情況。教育(普通小學在校人數,PPRI)、衛生(鄉鎮醫院床位數,BED)、經濟(人均GDP)、財力(總公共支出)因素共同決定了(2)式中的科教文衛支出。(3)式中的財政分權程度的度量一般共有三種計算方式,比較之后,為剔除人口因素的影響,本文采用“人均地方財政支出/人均中央財政支出”指標(FD)來度量[13]。RPOP表示農村總人口。一般而言,救濟性、生存型財政投入在人口結構上與貧困發生率正相關,絕對規模上農村人口貧困人口越多則社會保障與救濟支出越多[14]。同時經濟越發達的地區社會保障與救濟支出的總量越多。另外,在“晉升錦標賽”的激勵下政府財政分權水平越高往往越忽視親貧式支出,而加大刺激經濟的投入。(4)式反映的是地區經濟狀況、政府財力以及財政分權程度均影響了城鄉社區事務即基礎設施支出的決定。城鄉社區事務支出能改善區域整體硬件設施水平與發展環境。(5)式描述了農業性財政支出的決定公式。耕種面積是農業性財政投入的重要影響因素,但因為受到糧食安全戰略影響變化不大,因而模型通過有效灌溉面積(GUAN)加以表示。(6)式描述了第一產業產值的決定情況。勞動要素(表現為農村總人口)、化肥使用量(表示為HUAFEI)、土地要素(表現為有效灌溉面積)以及農業性公共支出均是對第一產業產值有重要影響。

在上述計量模型的設定中,有貧困發生率、科教文衛支出、農業性支出、社會保障與就業支出、城鄉社區事務支出、第一產業產值六個內生變量,外生變量共有十個:農村家庭人均收入、第一產業增長率、人均GDP、普通小學在校人數、鄉鎮醫院床位數、財政分權指數、總公共支出、農村總人口、有效灌溉面積、化肥施用量。

由于聯立方程的系統估計法常導致估計參數的高度非線性,且設定誤差傳遞性較強,故本文選擇單方程、兩階段最小二乘法的估計方法。

2.2 數據說明與變量統計特征

考慮到中國貧困發展與貧困治理的階段性,以及數據可得性和統計口徑的變化,本文選取了2010—2018年九年間中國31個省級單位的面板數據,不包括香港、澳門、臺灣地區的數據。貧困發生率數據取自《中國貧困監測報告2011—2019》。年末各省(自治區、直轄市)常住人口、各省農村總人口、總公共支出、地方各項財政支出、第一產業產值、農村家庭人均收入、第一產業增長率、人均GDP、普通小學在校人數、鄉鎮醫院床位數、有效灌溉面積、化肥施用量的數據均來自國家統計局官網。財政分權指數通過國家統計局發布的數據計算得出。部分缺失數據根據《中國財政年鑒》《中國農村統計年鑒》《中國貧困檢測報告》補充。

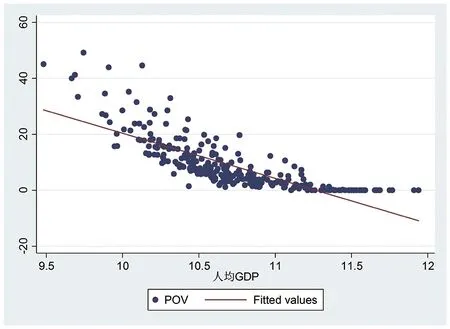

樣本中農村貧困發生率均值為8.85%,最小值為0,最大值為49.2%。京、滬、蘇、浙、閩、魯、粵七省市已于2018年底之前全面脫貧,甘、黔、新、藏地區則仍在有5%以上的農村貧困發生率。從各項財政投入的人均值看,農業性公共支出最大,其次是科教文衛,再次是社會保障,最后是城鄉社區事務支出。圖2是部分宏觀經濟變量與農村貧困發生率之間關系的散點圖,人均國民生產總值、農業產值、農村居民人均收入和農業產值增長率都和農村貧困發生率呈反向相關性。

圖2 宏觀經濟變量和農村貧困發生率

3 實證分析結果

回歸結果如表2所示,第1列為農村貧困發生方程的回歸結果,農業產值的系數為負,并且在1%的顯著性水平下顯著,說明提高農業產值能夠降低農村的貧困發生率;農村家庭人均收入的系數同樣為負,并且在1%的顯著性水平下顯著,說明農村家庭人均收入能夠抑制農村貧困發生率。中國當前貧困人口識別本身就是以收入為標準。人均GDP的一次方項的系數為負,二次項的系數為正,說明人均GDP對貧困發生率的影響存在峰值,該峰值為43 401元。峰值之前人均GDP增長對貧困發生率的影響逐漸增大,越過這一峰值影響力逐漸減弱。十年間,中國有24個省市自治區跨過這一峰值。因此,大部分省區經濟增長的減貧效應均存在下降趨勢。這可能是由于人力資本的積累低于經濟增長速度,農村居民缺乏必要的素質技能阻礙了其參與經濟增長紅利的分享。這一結果表明當前僅僅依靠經濟增長以不能高效地解決中國的貧困問題。

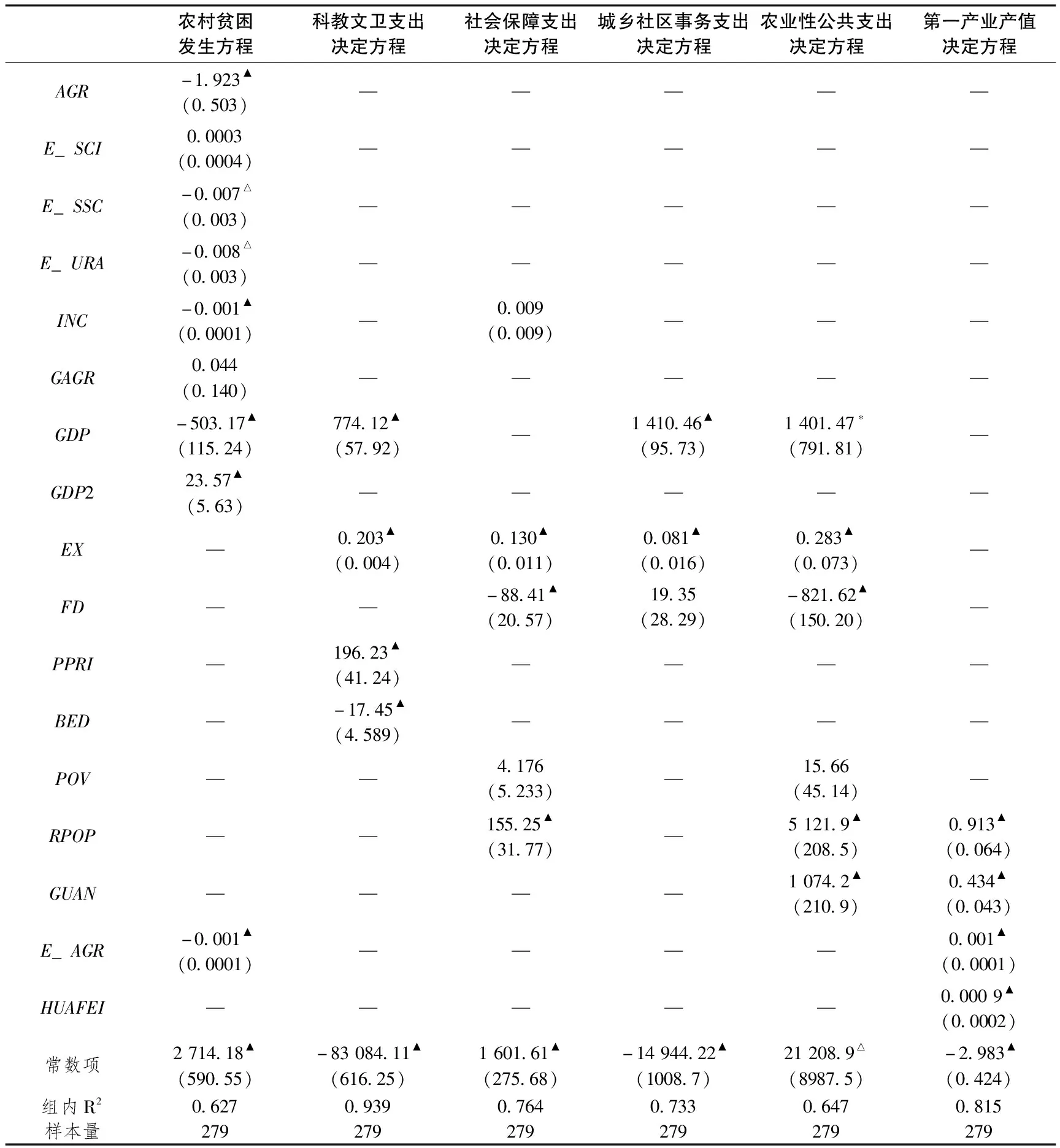

表2 計量模型回歸結果

第2到5列的回歸結果表明人均GDP、總公共支出的增長有利于各項財政支出的增長。在其他變量對各項財政支出的影響中,受教育人數促進了科教文衛支出的增加;農村貧困發生率對社會保障與就業支出具有顯著正向影響,這是因為絕對規模上農村人口貧困人口越多意味著需要保障與救濟的人越多。但農村家庭人均收入的變化對其影響不顯著,這說明農村居民收入的增長在群體內并不平均,群體內可能存在“精英掠奪”;城鄉社區事務支出變動受財政分權程度的影響不顯著;農業性公共支出受農村人口和有效灌溉面積的正向影響顯著,而財政分權程度則對農業性支出有顯著負影響這一結果與傅勇(2007)、劉力華(2014)等人的實證結果一致,分權程度越高,中國式財政分權體制下政府越會減少親貧式支出的投入力度而傾向于更能帶動GDP增長的其他生產性支出。農業性公共支出、化肥使用量、農業人口、有效灌溉面積的增加都對農業產值(第6列)有正向影響且結果顯著。

根據回歸結果可以看出,四項財政投入中社會保障支出、城鄉社區事務支出和農業性財政投入的減貧效應顯著,但科教文衛支出并不顯著。這可能是由于中國的貧困識別標準是以人均收入為依據,科教文衛支出帶來的人力資本提升并不能直接作用于收入,同時人力資本的積累需要較長時間,其短期效應不明顯。財政支出具有正向減貧效應,但也具有結構異質性,明確各項財政支出減貧作用的大小十分重要。表2顯示社會保障與就業支出、城鄉社區事務支出每增加1單位會使農村貧困發生率分別下降0.007%和0.008%,即社會保障與就業支出、城鄉社區事務支出每增加1%會使農村貧困發生率分別下降0.7%和0.8%。農業性財政投入每增加1%會直接推動貧困發生率下降0.1%,同時通過推動農業產值增加0.1%導致間接減貧0.19%。因此各種財政支出的減貧效應降序為:城鄉社區事務支出>社會保障與就業支出>農業性公共支出。

實證分析結果與中國貧困階段性特征相符。經過幾十年的貧困治理,中國貧困從普遍貧困、農村貧困進入到2010年以來的集中連片區域性貧困和特殊群體性貧困階段,中國貧困兼具集中連片與分散性特點,扶貧開發相應地開啟了精準扶貧時代。這一階段的大規模貧困區域往往自然地理條件極其惡劣,經濟環境極為落后,人力資本十分薄弱,貧困問題十分頑固,并不適用于單純的農業開發脫貧與經濟增長脫貧,因此農業性財政投入的減貧效應較弱,科教文衛投入的減貧效應并不顯著。而城鄉社區事務支出能改善貧困地區的基礎設施、生活環境、市場環境,或是通過退耕還林還牧改善區域自然環境、通過異地搬遷改善貧困人口生產生活環境;社會保障與就業支出可以為外部環境差、內生發展能力不足的貧困人口提供兜底保障與轉移支付,因而其減貧效應較高。

4 結 論

本文實證結果表明,經濟增長與減貧成“U型關系”,在人均GDP超過閾值后其減貧作用會逐步下降,通過經濟增長實現減貧的方式已不適用于新時期貧困治理工作的需要,財政分權則會降低親貧性財政支出而更關注經濟增長。在各項財政支出的減貧效應中,城鄉社區事務支出、社會保障與就業支出、農業性支出較為顯著,科教文衛支出不明顯。各種財政支出的減貧作用降序排序為:城鄉社區事務支出>社會保障與救濟支出>農業性公共支出。根據本文實證研究結果,特提出以下政策建議:

一是處理好經濟發展與減貧的關系。黨的十八屆五中全會提出,要堅持共享發展,必須堅持發展為了人民,發展依靠人民,發展成果由人民共享,但部分地方政府官員基于晉升等個人利益考量,明顯更關注地區經濟發展,進而在財政結構方面減少了短期經濟效益不明顯的親貧式支出。因此,無論是宏觀國家戰略,還是地方政府機構,都應該調整好經濟發展與減貧的關系,不能不發展經濟,也不能只發展經濟,而要通過進一步轉變發展方式、深化制度改革、優化初次分配和再次分配政策提高經濟發展的“親貧性”。

二是優化地方政府財政支出結構。深度貧困地區的生態、經濟脆弱性與分散的貧困戶致貧原因的多樣性使得農業性投入的減貧效應較低,需要其他多樣化手段與資金投入。城鄉社區事務支出改善了貧困地區的基礎設施條件、人民生產生活條件和自然、經濟環境,更有利于這一時期的減貧;社會保障與就業支出則直接兜底了外部環境差、內生發展能力弱的貧困戶。因此為全面消除絕對貧困,防治返貧應當優化財政支出結構,增加城鄉社區事務即基礎設施建設與社會保障和救濟方面的支出。同時,要進一步增加科教文衛支出。雖然實證結果中的科教文衛支出減貧效應不顯著,但主要由于當前貧困識別標準是基于收入,人力資本增長并不能直接作用于收入,科教文衛支出更多是減少代際貧困的長期效應,短期效益并不明顯。而消除相對貧困與潛在貧困的主要途徑在于人力資本的提高,下一階段的貧困治理工作必然以增加科教文衛支出為財政切入點。