精神分裂癥患者發作因素分析及臨床治療

任立新

[摘要] 目的 探討精神分裂癥患者的發作相關因素。方法 方便選取2016年6月—2018年1月期間該院就診的精神分裂癥患者214例,通過單因素分析方法及多因素分析方法探討精神分裂癥的發作相關因素。結果 對照組總有效率為71.43%,治療組總有效率為91.67%,差異有統計學意義(χ2=4.860,P=0.027<0.05);精神分裂癥發作的危險因素包括患者的抑郁狀態、較低的受教育程度和不規律用藥。結論 應用利培酮片聯合電休克方法治療精神分裂癥,可有效提升臨床治療效果,同時掌握其發作危險因素。

[關鍵詞] 精神分裂癥;發作因素分析;臨床治療

[中圖分類號] R4 ? ? ? ? ?[文獻標識碼] A ? ? ? ? ?[文章編號] 1674-0742(2020)09(a)-0065-02

精神分裂癥是一組重性精神病,其發病原因尚未查明,其患病群體以青壯年為主[1]。患病后主要表現為多種多樣的癥狀,例如思維、感知覺、行為以及情感方面的障礙,同時還包括精神活動的不協調。大多數患者意識清楚,智能基本正常,精神分裂癥發作患者存在多種神經遞質功能異常,表現為思維聯想過程中缺乏連貫性和邏輯性,是精神分裂癥最具有特征的癥狀[2]。該病的致殘率較高,會嚴重影響患者的社會功能和職業功能,同時也對家庭造成了較大的經濟負擔和人員負擔。因此,提高精神分裂癥的治療效果,并掌握精神分裂癥患者的發作影響因素,可有效地做到防治結合,以改善患者預后和生活質量,這對減輕家庭負擔和社會負擔有著重要意義[3]。為此,該文針對2016年6月—2018年1月期間該院就診精神分裂癥患者214例資料進行回顧性分析,對其治療方法和相關影響因素進行深入分析,報道如下。

1 ?資料與方法

1.1 ?一般資料

方便選取該院就診的精神分裂癥患者214例,男性106例,女性108例,年齡21~71歲,平均年齡(36.26±6.28)歲。其中71例出現了發作,進行住院治療。該次臨床研究報倫理委員會批準,所有患者家屬同意配合參加該次臨床研究,均簽署知情同意書。

1.2 ?資料收集方法

患者入院后進行常規體檢,參考相關文獻收集相關影響因素[4]。包括患者的一般資料,如年齡、性別、飲酒史和吸煙史等;一般病史,包括高血壓、冠心病和高脂血癥;婚姻情況、受教育情況以及規律用藥情況。

1.3 ?臨床治療方法

1.3.1 ?對照組采用藥物治療 患者使用抗精神病藥物利培酮片(國藥準字H20010309)最高治療劑量6 mg/d。

1.3.2 ?治療組聯合電休克治療 電休克治療的目的在于誘導大腦中腦源性神經營養因子蛋白的增加,進而參與腦源性神經營養因子的調控。

1.4 ?評定標準

有效是指患者經治療后在院期間未再發作且認知、行為能力障礙明顯減輕;顯效是指患者經治療后在院期間僅發作1次;無效是指患者經治療后在院期間發作2次及以上[5-7]。

主觀舒適度評價標準參照主觀舒適度簡表對患者治療后的主觀舒適程度進行評價,簡表共計從5個維度進行評價,包括情感調節、精神功能、自我控制、社會適應以及軀體功能,簡表共計100分,分值越高代表患者的主觀舒適程度越高,反之則越低。

1.5 ?統計方法

應用SPSS 22.0統計學軟件建立數據庫對數據進行統計分析,計量資料以(x±s)表示,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗;計數資料以頻數和率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗;通過Logistic逐步多元回歸分析篩選出精神分裂癥發作的相關因素,P<0.05為差異有統計學意義。

2 ?結果

2.1 ?精神分裂癥患者的發作情況

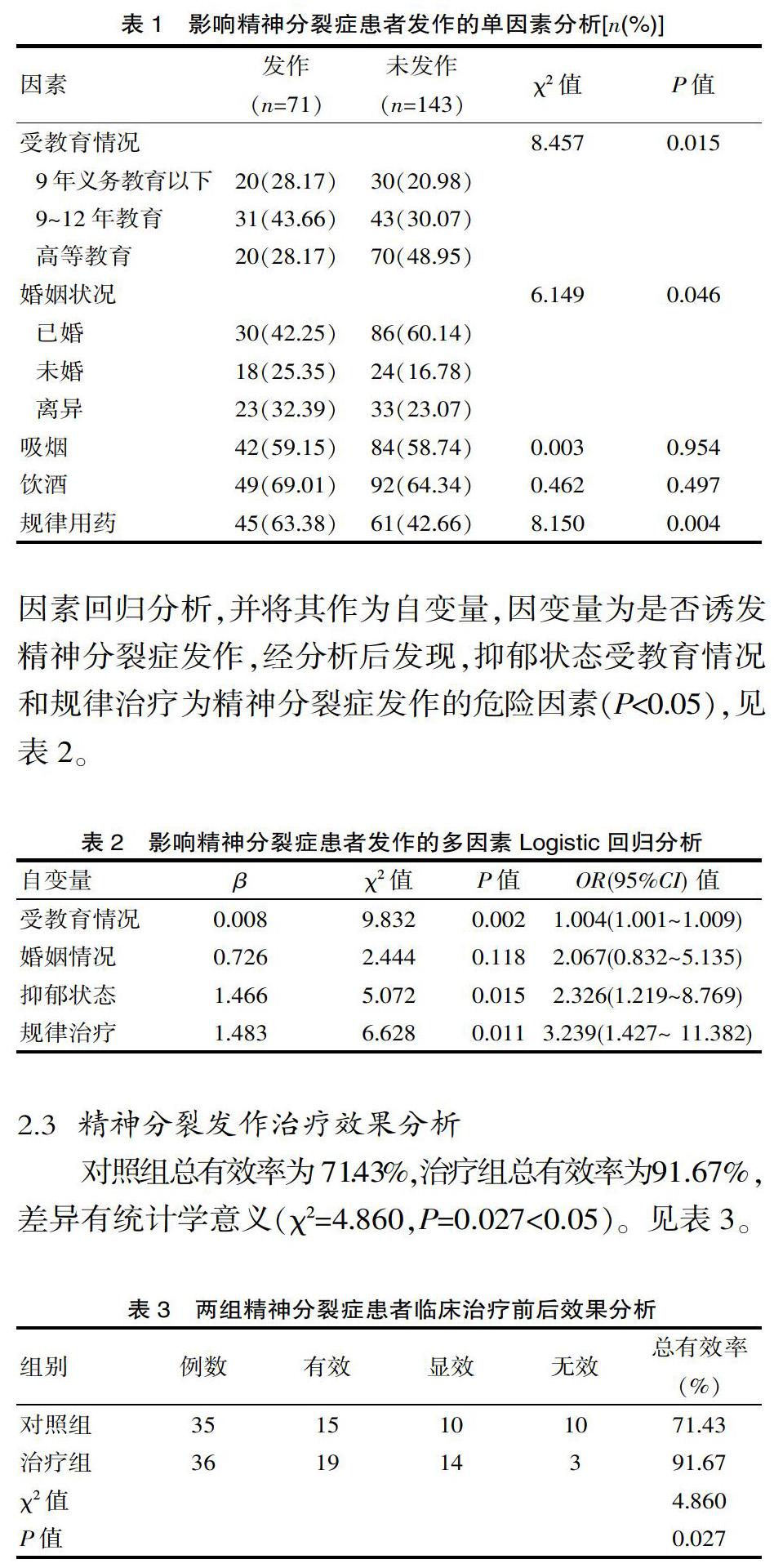

該研究顯示所收治的精神分裂癥患者214例,其中71例在院期間出現了發作,未發作143例。單因素分析結果提示,受教育情況、婚姻狀況、抑郁狀態及是否規律用藥與精神分裂癥發作差異有統計學意義(P<0.05),可能是精神分裂癥發作的危險因素。見表1。

2.2 ?精神分裂癥發作的多因素分析

將表1中差異有統計學意義的變量,即受教育情況、婚姻情況、抑郁狀態以及規律治療納入Logistic多因素回歸分析,并將其作為自變量,因變量為是否誘發精神分裂癥發作,經分析后發現,抑郁狀態受教育情況和規律治療為精神分裂癥發作的危險因素(P<0.05),見表2。

2.3 ?精神分裂發作治療效果分析

對照組總有效率為71.43%,治療組總有效率為91.67%,差異有統計學意義(χ2=4.860,P=0.027<0.05)。見表3。

3 ?討論

3.1 ?精神分裂癥發作因素分析

目前,臨床對于精神分裂癥的發病原因尚未明確,但是在眾多研究中均顯示,其與個人心理易感素質以及外部社會環境有一定的關系。在該次研究中顯示,患者的受教育程度、抑郁狀態以及規律用藥為精神分裂癥發作的危險因素(P<0.05)。在對精神分裂癥患者的發作情況進行分析時發現,9年義務教育以下以及高等教育人群的發病率均為28.71%,9~12年教育人群發病率最高,為43.66%,綜合以上結果可以發現,學歷較低和較高人群的發病率則較低,9~12年教育人群更容易發生精神分裂癥,經分析后發現其具體原因如下:①我國9年義務教育以下人群數量較少,主要群體為50歲以上老年人,而精神分裂癥的主要發病群體為青壯年,因此此類人群的發病率相對較低;②9~12年教育人群對于精神衛生的了解相對較少,對于該病的發病機制、預防手段以及治療方法等方面的知識認知并不多,在患病初期并沒有被及時發現,直到病情嚴重出現明顯癥狀后才入院治療;③高等教育人群之所以不易發生精神分裂癥,主要因其對于該病有一定的了解,在患病初期即能夠積極治療,預后較好。

3.2 ?精神分裂癥發作的治療結果分析

該研究通過對精神分裂癥發作患者進行臨床治療可知,經過藥物治療、聯合電休克治療等治療相比明顯改善了提高了治療有效率(P<0.05),顯著改善了患者的主觀舒適度。結果顯示對照組總有效率為71.43%低于治療組總有效率為91.67%(P<0.05)。多項研究證實對精神分裂癥發作患者進行上述有效的藥物聯合其他治療會明顯提高患者的主觀舒適度,提升患者的生活質量。該研究與紀桂英[8]觀察組總有效率為93.26%報道一致,表明該研究結果可靠。

綜上所述,應用利培酮片聯合電休克方法治療精神分裂癥,可有效提升臨床治療效果,同時掌握其發作危險因素,可進一步改善其預后和生活質量。

[參考文獻]

[1] ?彭祖來.住院精神分裂癥患者攻擊行為與臨床癥狀的關系[J].臨床精神醫學,2018,28(3):202.

[2] ?薛坤喜.住院精神分裂癥患者攻擊行為與人格特征的關系[J].臨床精神醫學,2018,28(1):29.

[3] ?甄文鳳.精神分裂癥患者暴力犯罪行為相關因素研究[J].中國神經精神疾病,2019,45(5):288.

[4] ?岳速萍.社區精神分裂癥患者自殺行為的危險因素分析[J].臨床精神醫學,2019,29(2):95.

[5] ?朱文禮.精神分裂癥患者兇殺行為的危險因素[J].臨床精神醫學,2017,27(4):241.

[6] ?陳曉蘭.住院精神分裂癥患者抗精神病藥聯合使用合理性分析[J].白求恩醫學雜志,2019,17(4):362.

[7] ?毛春燕.首次發病住院精神分裂癥患者未治期的影響因素[J].臨床精神醫學,2017,27(4):247.

[8] ?紀桂英.精神科住院患者易發生的安全問題與對策[J].中國衛生產業,2017,14(20):118.

(收稿日期:2020-06-06)