信息化教學模式下中職英語教學應用研究

莊楷玲 林超

【摘要】 隨著時代的進步,科技高速發展,信息技術已廣泛用于各級各類課堂教學,逐漸形成線上線下協同育人的教育格局。信息技術融入教學的根本宗旨是優化教學資源、教學方式、教學過程,提高人才培養質量。本研究基于超星網絡教學平臺開展混合式教學實踐,通過調查問卷調研本校英語課程信息化教學實踐現狀,分析存在問題,提出相應的實踐教學模式策略。

【關鍵詞】信息技術;教學資源;超星網絡教學平臺;英語教學

【作者簡介】莊楷玲(1983-),女,廣東省民政職業技術學校,外語講師,碩士,研究方向:中職綜合英語、公共英語、教學管理;林超(1987-),女,廣東省民政職業技術學校,外語講師,碩士研究生,研究方向:中職商務英語、英語口語等。

【基金項目】2018年廣東省職教學會英語教學指導委員會課程改革研究課題:信息化背景下的中職英語教學資源的開發與應用研究(編號GDYZW201806)。

一、研究目的

信息化教學蓬勃發展下,網課、慕課、微課、翻轉課堂等新興的教學模式一定程度上提高英語教學質量,滿足學生的學習需求從而實現教學目標。筆者在研究前期查閱了大量的關于國內中職英語信息化教學應用研究的論文,發現主要存在一些共性問題:信息化教學應用流于形式,教師主要用于公開課、示范課的展示使用,常態化的信息化課堂教學較少;優質的教學資源較少,沒有經過整合優化的資源,學生難以在短時間內吸收消化,會造成一定的學習壓力;教師信息化教學設計能力較弱,應用層次較低,簡單利用PPT輔助講授,視頻播放、練習占用大量教學時間,課堂活動設計少,教學效果差強人意。

為調查我校公共英語課程信息技術與教學資源的應用情況,我們選定電子商務專業一年級學生作為研究對象,1.3班為實驗班,2、4班為對照班。在學生完成兩個學期的信息化學習后,根據特量表設計問卷并開展調查,通過SPSS統計、整理和分析數據,旨在了解中職公共英語課堂中信息化教學對學生的影響,分析學生對于英語課程信息化教學資源和教學模式的滿意度和學習效果,找出信息技術在教學應用中存在的問題。

二、中職英語課堂中信息化教學的實施

課程以建構主義學習理論為依據,在超星網絡教學平臺搭建英語課程門戶,分模塊提供完整的線上教學資源。對照班使用平臺上的教學資源,但教師采用傳統講授式教學方式;實驗班采用“網絡+課堂”的混合式教學模式。

借助信息化教學平臺,教師整合優化教學資源,為學生設計恰當的學習情境,通過主題討論、任務驅動、分組合作、探究學習、小組展示等多樣化體驗式的教學形式進行線上線下的互動教學,采用發展性和形成性的評價方式,促進課堂和信息技術的深度融合。實驗班教學中設計完整的四階段教學過程——課前自主學習+智慧(同步)課堂教學+線上答疑解惑+課后拓展學習。課前,教師發布學習任務書,學生根據要求完成任務點,如觀看微課、自學課件、主題討論、分組學習等;課中,學生參與平臺的主題討論、選人、搶答、投票、分組任務、評分、隨堂測試等啟發式教學活動,教師從旁指導,引領學生深入探究,提升合作學習和探究學習的能力;課后,教師布置作業、課堂評價,線上答疑解惑,師生討論交流。借助平臺一體化的數據分析,教師對學生的學習行為進行跟蹤和統計,對于不同學習層次的學生,因材施教地進行針對性輔導,幫助學生找到“最近發展區”。

三、中職英語信息化教學應用的調查研究

此次共發放問卷201份,回收184份,有效回收率為91.5%。其中,實驗班共回收94份,對照班回收90份。問卷從學生的自主學習能力、學習效果、學習體驗、學習態度、信息化資源實用性五個維度進行調查,旨在研究中職英語信息化教學應用的整體情況,以及信息化教學是否能夠在一定程度上改進學生的學習行為、提升優化學習效果和體驗。

1.學習效果。學習效果主要從英語學習興趣、英語學習能力、英語運用能力、綜合水平等方面進行調研。通過兩個學期的學習,從表1-1可見實驗班和對照班學生認為自己的總體英語水平有一定程度的提高(M>3)。在調查信息化教學中的各種教學活動對英語學習的作用中(Q11),79%的實驗班學生和60%的對照班學生認為信息化教學對英語學習有不同程度的促進作用。64.8%實驗班學生認為自己的英語綜合水平有所提高,對照班48.2%的學生認為自己的英語綜合水平有所提高,實驗班學生總體學習效果比對照班好。

2.學習態度。學生對信息化教學的態度調查主要涉及信息化課堂參與度、積極度、完成度等內容。被調查的學生對信息化教學模式的認可度較高(實驗班M>4,對照班M>3)。實驗班進行混合式教學模式,將信息化技術運用到教學的各個階段,27.66%的學生非常認同信息化教學可以讓他們更加積極地參與課堂,30.85%的學生積極參與課堂的原因是因為教師授課方式吸引人;對照班在淺層使用信息化資源后,僅8.79%的學生認為信息化教學完全調動他們對課堂的積極參與度,45.05%的學生積極參與課堂是為了考試及格。可見,教師在課堂上信息化手段的運用程度對學生的積極度產生一定的影響。

3.學習體驗。主要從信息化教學資源能否滿足學習需求、是否對學習有激勵作用、是否喜歡信息化教學方式等方面調查學生的學習體驗。從表1-2均值統計可以看出,學生對信息化教學應用的滿意度較高(實驗班M>4,對照班M>3),可見,教師信息化教學的設計能力對學生的學習體驗有直接影響。被調查的184名學生中,65.2%認為教學平臺和教學資源能夠基本滿足學習需求,73.9%學生比較喜歡信息化教學的上課方式。其中,35.9%的學生選擇傳統課堂講授加網課學習的混合學習方式,占比重最高。

4.自主學習能力。實驗班和對照班學生通過兩學期的信息化教學后,自主學習能力處于中間水平(M>3),介于比較符合和不確定之間。問卷主要調查學生課下自主學習時間、教學資源是否能提高自學效果等方面。根據問卷數據顯示,實驗班有23.4%的學生能夠獨立支配學習時間,30.85%的學生有一定學習自主權;對照班僅有14.29%的學生能獨立支配學習時間,26.37%的學生有一定學習自主權。

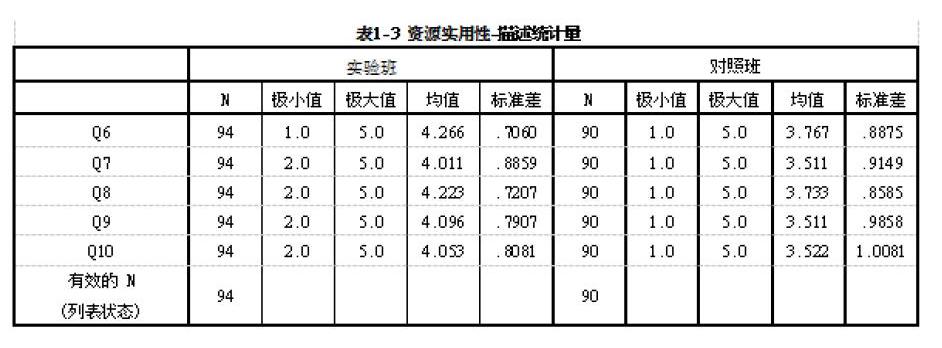

5.信息化教學資源實用性。問卷從微課內容和學習課件內容實用度、教學資源的難易程度對信息化教學資源的實用性進行調查。從表1-3數據可見,被調查學生對信息化教學資源的實用性認可度較高(實驗班M>4,對照班M>3)。在實驗班學生的問卷數據中,92.5%的學生認為教學資源的微課內容實用,78.6%的學生認為教學資源的微課內容難易適中,89.1%的學生認為學習資料內容難易適中,78.6%的學生認為測驗難易程度適中,總體對于信息化教學資源實用性的評價較高。

四、信息化教學應用調查結果

1.學生使用信息化教學的態度積極。傳統教學局限于課堂,教師側重教,學生的學習范圍、自主性有限,難以調動學習積極性。在信息化教學環境下,教師可以利用信息化教學資源的優勢,通過多種手段呈現形象生動的內容,激發了學生的學習動機,引導學生主動地參與課堂,體現了“以學生為中心”的教學理念。

通過數據可見,多數學生對采取線上自學和使用信息化教學資源持積極態度,可以實現隨時隨地自主、靈活學習,彌補了課堂教學在時間上和空間上的不足。教師運用信息化技術,為學生提供課前、課中及課后的學習內容,滿足了不同程度學生的學習需求。教師可以結合教學內容,豐富教學資源,設計不同層次的任務點,讓學生能獲取更多、更新、更廣的知識面,從而真正調動學生的積極性,提升學習體驗。

2.教學效果與教師課堂對信息化教學的應用層次相關。在教學過程中,教師的教法、師生的互動、教學情境的創設等都會直接影響教學效果。特別是師生的互動,教師的教法、信息化資源的熟練運用等,都能夠有效促進教學目標的實現。

通過實驗班和對照班的數據對比,實驗班學生使用信息化教學的總體效果比對照班好,無論是在學習態度、學習體驗、學習能力、學習效果上都有一定程度的提高。現如今,多數的信息化教學停留在“淺層使用”階段——教師的信息化教學能力不夠、缺乏優質教學資源、課堂活動與信息化資源結合程度不夠、過度依賴信息化教學等。高效高質的信息化教學離不開教師精心的教學設計、信息技術的熟練運用、有效的指導,從而為學生帶來更多的獲得感,并最終實現教學目標。

3.信息化教學的應用要體現適度原則。信息化教學在一定程度上能激發學生的學習興趣,使教學內容生動形象,有利于突破教學過程中的重點和難點。但是從調查數據可見,學生在使用信息化教學資源中普遍認為任務學習內容較難、知識點和任務點多。在使用信息化平臺中存在的問題,60%的學生選擇“基礎較薄弱,跟不上節奏”,其次是“學習內容太多,無法消化”。可見,平臺學習內容數量和難易度是制約信息化教學中主要因素。

資源的使用和平臺的運用需要體現適度原則,既要根據學生的基礎設置難易適中的內容,又要根據中職學生的學情安排數量適中的活動和任務。在進行教學設計時,教師要考慮到學生需要兼顧學習多門課程,課程任務要適中,同時要加強信息化教學過程中的指導和引導,從而消除學生的畏難心理。

參考文獻:

[1]劉東,王靜寧.互聯網背景下高職學生使用信息化教學平臺實踐效果評價研究[J].計算機產品與流通,2019,(08):243.

[2]肖磊.信息化教學平臺與課程資源建設研究[J].科技風,2020(10): 53.

[3]陳潔.信息化環境下高職英語課堂有效教學研究[J].讀與寫教育教學刊, 2020,17(01):7+9.