新型冠狀病毒肺炎中醫證候和證候要素分布特點的文獻分析

陳劍明 陳騰飛 連 博 陳奕杉 徐霄龍 劉清泉*

(1.首都醫科大學附屬北京中醫醫院重癥醫學科,北京 100010;2.北京市中醫研究所,北京 100010)

新型冠狀病毒肺炎是一種具有強傳染性的呼吸系統疾病,以發熱、干咳、乏力為主要表現,人群普遍易感,病情發展迅速,無特效藥物,病死率高,嚴重危害全世界人民的生命健康,并給家庭和國家帶來了沉重的經濟負擔[1]。研究者[1-2]對本病進行了廣泛研究,中醫藥對降低本病的病死率、輕癥轉重癥方面療效突出,故積極探索和制定本病的有效和安全的治療方案是目前研究者關注的重點和熱點。中醫對本病依據癥狀、體征將本病歸屬于“溫病”、“冬溫”、“春溫”、“疫病”、“肺病”、“咳嗽”、“脫證”等范疇[3]。中醫治病的核心離不開辨證論治,有關新型冠狀病毒肺炎的中醫證候分類復雜,證候名稱不統一,雖有中醫診療指南作為參考,但臨床報道仍主要依靠醫師的臨床經驗來辨證[4-13],缺乏有關本病的中醫證候標準化、規范化的研究,嚴重制約著中醫藥對新型冠狀病毒肺炎的進一步研究,且病例不多,通過分析文獻[14-20],對各文獻的病例數進行疊加,可以模擬出多中心、大樣本的研究方法,這是值得進行二次研究的條件,故在綜合各家對新型冠狀病毒肺炎的證候特點的基礎上,本研究挖掘本病的常見證候類型及常見證候要素,為制定新型冠狀病毒肺炎的中醫辨證論治的標準化、規范化方案提供依據。現將研究報道如下。

1 資料與方法

1.1 檢索關鍵詞

第一次檢索的關鍵詞為“新型冠狀病毒肺炎”、“新冠肺炎”、“新型肺炎”、“重癥肺炎”、“多臟器功能衰竭”、“感染性休克”,和中醫病名“肺病”、“咳嗽”、“脫證”、“臟衰”等。在第一次檢索結果的基礎上進行二次檢索的關鍵詞為“中醫”、“中西醫結合”、“中醫藥”、“辨證治療”、“證候”。

1.2 檢索數據庫

在中國知網(CNKI)、萬方數據庫、維普數據庫、Medline數據庫等進行搜索。主要收集以上數據庫近4個月(自2020年1月1日至2020年4月20日)來有關治療新型冠狀病毒肺炎的現代文獻進行檢索和獲取。

1.3 納入研究的標準

文獻對新型冠狀病毒肺炎具有明確的西醫和/或中醫的診斷標準,同時文獻研究的疾病必須明確診斷為新型冠狀病毒肺炎。此外,文獻必須包含本病的中醫辨證和證候分型。

1.4 排除標準

文獻中無疾病的診斷標準、或不能明確診斷為新型冠狀病毒肺炎;文獻中不包含中醫辨證分型的內容;文獻類型不能為個案報道、理論研究、綜述、動物實驗以及經驗報道等;文獻之間存在雷同或重復率過高的文獻。以上只要出現其中一種情況則不將本次文獻納入本研究。

1.5 文獻研究內容的選取

對納入研究的文獻中有關中醫證候的內容進行摘取,對于有歧義或者是難于區分的內容,主要是通過討論的方式進行確定,或者請他人閱讀評價,進行必要的商討后來確定將該部分內容納入研究還是剔除,或者是摘取局部內容來納入分析。

1.6 證候的規范方法

本研究對文獻所涉及的證候名稱的規范主要參考《中醫診斷學》[14]、《中醫證候鑒別診斷學》[15]、《中醫臨床診療術語-證候部分》[16]、《中醫藥學名詞》[17]、《證素辨證學》[18]中所涉及的診斷標準;方法參照王天芳等[19]在《證候規范及其與疾病、方劑相關的基礎研究》有關證候、證候要素的拆分方法進行。

(1)規范名稱:陽氣虛餒規范為陽氣虛證。依據本病的具體病因病機特點,將文獻中出現的證候名稱進行規范(表1)。

表1 規范前證候名稱原貌與按標準規范后名稱Tab.1 Original appearance of syndrome name before and after standard specification

(2)合并方法:如文獻中出現肺衛表證(7次)、表實證(12次)、邪犯肺衛(2次)3種證候類型,則按照規范原則統一規范為肺衛表證,其頻次則為3種頻次之和,為21次。但對于病位不明的證候類型,如濕邪內蘊(無法明確在肺或胃腸),則不能與病位明確的證候類型濕邪中阻(中焦)相合并。

(3)拆分方法:如其中一篇文獻報道中,濕毒血瘀共出現9次,拆分為濕毒證9次,血瘀證9次。對于復合證候,如其中一篇文獻報道中,肺衛表證兼寒濕困脾出現共3次,則拆分為肺衛表證3次,寒濕困脾3次。對于濕熱蘊毒證,主要根據疾病的中醫病機特點,拆分為濕熱證、濕毒郁肺證,其中濕毒郁肺證就是根據病機、病位的特點來規范命名;又如濕毒血瘀證,拆分和規范為濕毒郁肺證、血瘀證。對于衛氣分證這種模棱兩可的分型,則拆分為衛分證、氣分證。

1.7 證候要素的提取及拆分方法

對于證候要素的拆分,仍主要依靠《中醫診斷學》《中醫證候鑒別診斷學》《中醫臨床診療術語-證候部分》三種工具書進行規范和提取,同時參考朱文鋒[18]在研制成“中醫數字辨證機”和《證候規范及其與疾病、方劑相關的基礎研究》中有關證候、證候要素的拆分方法進行。如將文獻規范的證候寒濕郁肺證拆分為病位類證候要素肺,病性類證候要素為外寒、濕(外邪);少陽邪熱拆分為病位類證候要素少陽,病性類證候要素為熱(邪);氣陰兩虛拆分為病性類證候要素氣虛、陰虛。

對于本處的病位神,考慮到因閉證脫證導致,常與心神、腦神有關,故本部分在病位類增加病位在神這一指標。

1.8 統計學方法

建立Excel表格,對證候類型、證候要素(病性類、病位類兩種)進行描述性統計分析。證候類型的出現頻率(%)=該證候出現的頻次÷所有證候出現的總頻次×100%。病位類證候要素出現頻率(%)=該病位類證候要素的出現頻次÷所有病位類證候要素出現的總頻次×100%;病性類證候要素頻率(%)=該病性類證候要素的出現頻次÷所有病位類證候要素出現的總頻次×100%。

2 結果

2.1 文獻資料及原始證候類型分布情況

通過上述關鍵詞在指定的數據進行檢索涉及中醫證候的臨床文獻共有53篇文獻資料,通過對文獻逐篇閱讀進行篩選后,納入10篇中醫證候文獻進行研究[4-13]。這文獻涉及證候類型共58種;按每種證候在文獻中出現的頻次進行累計,共出現1 587次。納入研究的文獻中出現臟腑辨證、衛氣營血辨證、六經辨證3種類型,為了客觀真實反映文獻資料情況,故全部納入分析。

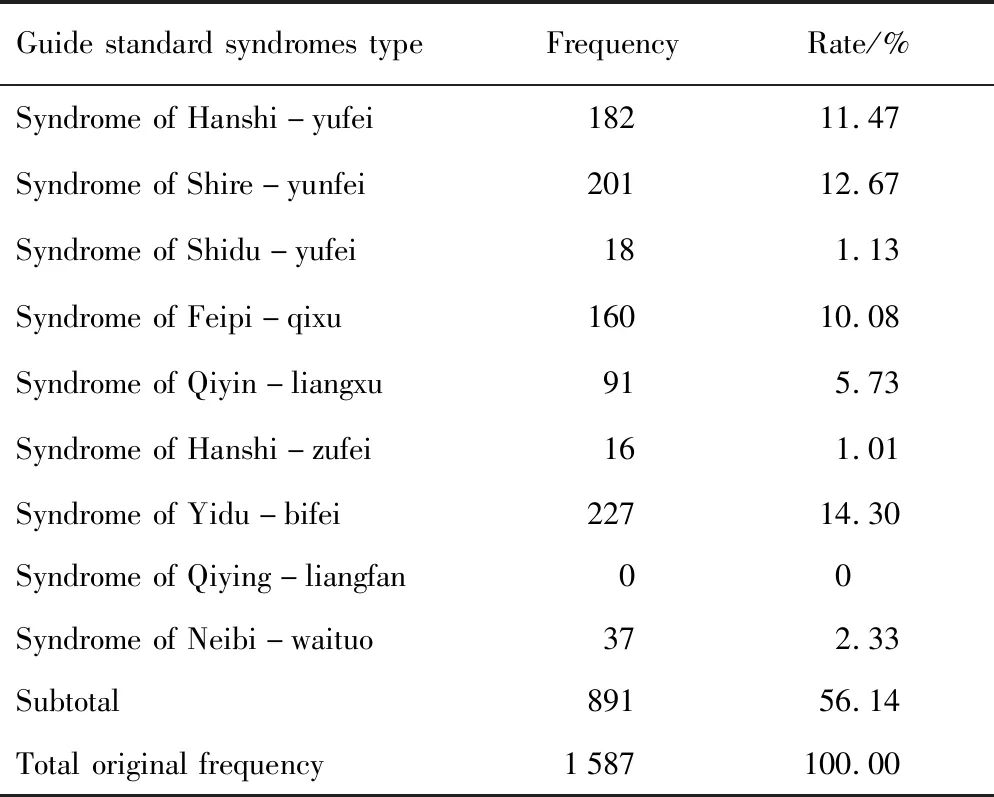

2.2 9種證候在原始文獻中分布情況

對納入10篇中醫證候文獻涉及證候58種在按照標準進行規范名稱,以及進行必要的證候類型的合并、拆分后,得到規范后的證候類型共43種,而規范及拆分后,錄入證候頻次共1 732次。其中,按照國家發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案》(試行第七版)[1]中涉及的中醫9種標準證候類型,在規范前,這9中標準的證候類型只出現891次,只占規范前證候原貌的56.14%。結果中未見診斷標準中提到的氣營兩燔證的報道,推測調查患者群可能以輕-中癥為主,而《新型冠狀病毒肺炎診療方案》(試行第七版)里氣營兩燔證主要在重型新冠肺炎中醫辨證中,詳見表2。

表2 9種證候的分布情況Tab.2 Distribution of 9 syndromes

2.3 規范后的證候類型分布

規范后共得到證候類型43種,總頻次為1 732次。在規范后的證候類型中,出現頻率>5%的常見證候類型分別為疫毒閉肺、濕熱蘊肺、寒濕郁肺、肺脾氣虛、濕邪郁肺、氣陰兩虛,這6種證候類型累計出現頻率為989次,占總體證候的57.1%,詳見表3。

表3 規范后的證候類型分布情況Tab.3 Distribution of syndrome types after standardization n(%)

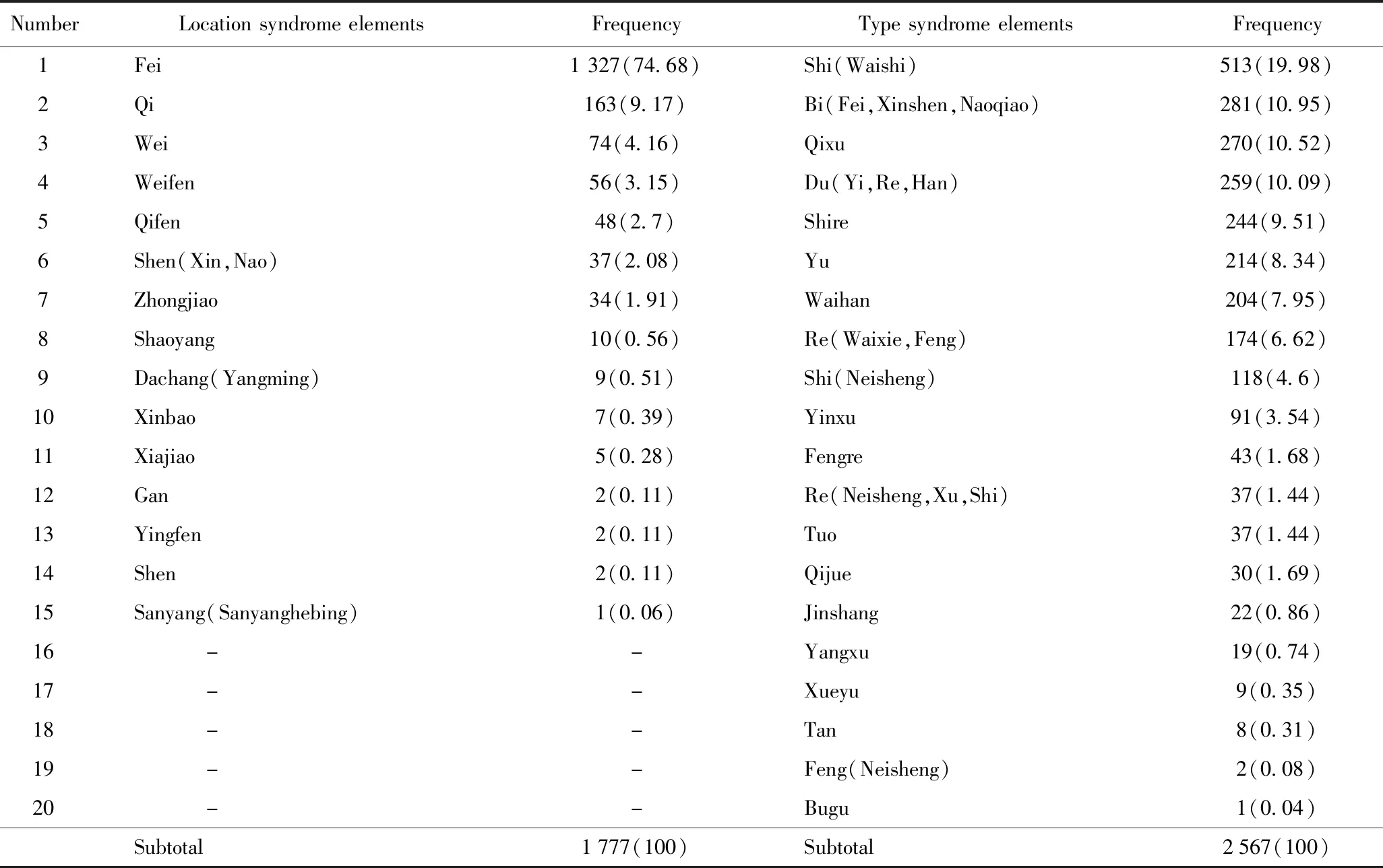

2.4 規范后證候要素(病位類、病性類)分布情況

規范后共得到病位類證候要素15種,其文獻的出現頻率為1 777次,其中主要以肺、脾、胃、衛分、氣分、神(心、腦)為常見病位類證候要素(出現頻率>2%),占總病位類證候要素的95.94%。

病性類證候要素共有20種,共出現2 567次,其中出現頻率>2%的依次為濕(外邪)、閉(肺、心神、腦竅)、氣虛、毒(疫、熱、寒)、濕熱、郁、熱(外邪、風)、濕(內生)、陰虛,占總病性類證候要素的81.65%,詳見表4。

表4 新型冠狀病毒性肺炎病位類、病性類證候要素的分布情況Tab.4 Distribution of syndrome elements of new type coronavirus pneumonia n(%)

3 討論

3.1 文獻中臨床辨證體系的不統一體現了病情的復雜性

文獻研究能夠真實、客觀、全面地反映目前研究人員對某一疾病的診療現狀。新型冠狀病毒肺炎作為一種外感病,歸屬于傳統的“傷寒”、“溫病”范疇,用六經辨證、衛氣營血辨證或三焦辨證。但因疾病的復雜和多變性,無法單一使用上述辨證體系。此外,因不同研究者對本病病因病機的認識不同,如以王永炎院士和黃璐琦院士強調了“寒濕(疫)夾毒”[21-22],而以張伯禮院士和劉清泉教授認為“濕毒”是本病的核心病因病機[23-25],加上本病的復雜性,以及對疾病的分期的認識不一,導致了文獻報道中辨證體系的不同,出現以臟腑辨證為主,六經辨證、衛氣營血辨證為輔的辨證過程。本研究將3種辨證體系納入分析研究,但衛氣營血辨證和六經辨證的文獻各自只有一篇,故在本次分析中不再進行分類或分層分析和討論。

3.2 證候的文獻報道標準化的利弊問題

中醫藥建設的主要話題和研究重點,離不開中醫證候、癥狀、病名、療效評價等內容的規范化、標準化、客觀化的建設。這一項工作的順利推進,一方面對于中醫藥文化事業的全球化發展進程和國內外現代醫療對其的診療技能認同具有重要意義,另一方面對于中醫藥臨床指南、療效評價及其診療方案是否能夠得到廣大醫務人員認同和推廣的起到決定性作用[14-15]。本研究先前對有關中醫藥診療危重病的相關文獻綜述發現,不同研究人員根據其經驗對本病的證候分型、命名等呈現出百花齊放的局面,主要表現為不規范,缺乏行之有效的參考標準進行指導,故積極推進膿毒癥的證候規范化、標準化,對提高臨床診斷與治療、治療效果評價、指南的制定具有重要意義,這將有利于中醫藥對本病臨床、科研工作的進行和經驗推廣。

但標準化的同時,需要靈活應用證候類型的標準化問題,而不是照搬照套。其實標準這一問題,一方面是對證候名稱的規范化;另一方面是對臨床診斷過程中辨證時證候的統一標準。中醫的特點在于辨證論治,因人因事因地制宜的特色,如果生搬硬套標準,則失去了中醫的特色,在這里對證候的規范化、標準化,強調的是對名稱的使用標準和統一,杜絕隨意性和模糊性。

3.3 文獻報道的證候類型及命名的突出問題

有關新型冠狀病毒性肺炎的診斷標準,國家出臺了和更新了多個版本,以《新型冠狀病毒肺炎診療方案》(試行第七版)[1]為參考,與這個版本提供的中醫證候類型相比較,只有56.14%的證候涵蓋了標準中提出的9個證候類型,這一結果體現出一個突出問題:證候的不規范(出現58種證候類型)。當然這一結果,表現為證候命名不統一,存在較大的隨意性。導致這一結果的原因,第一是缺乏統一的、行之有效指南標準,導致了不同研究者主要依靠其臨床經驗、認識,從而出現不同醫家對新型冠狀病毒性肺炎的辨證、證候命名的不統一、不規范;第二是本病本身涉及多臟器(多臟腑)功能病變和衰竭,基礎疾病的不同,無法客觀地、單一地去定位在臟在腑,故出現證候類型(名稱)紛繁復雜,而且證候多表現復合證候類型。

針對這一突出問題,另一種合理的分析認為,中醫強調個性化治療,這也就突出了因時、因地、因人的不同,患者的證候分型存在區別,臨床醫師在盡可能真實、客觀地反映患者的證候類型,故超出《新型冠狀病毒肺炎診療方案》(試行第七版)[1]中醫分型標準,因為標準的制定不是強制唯一的分型,而是提供臨床醫師進行客觀分型的方法和依據。

3.4 規范后證候分布的特點以及其意義

規范后共得到證候類型43種,總頻次為1 732次。而證候名稱、類型的多樣性,突出了本病的發生、發展復雜性,涉及多臟器(多臟腑)功能病變,而不是單一器官或臟腑功能病變,而且原文獻描述可見較多的復合證候類型,如濕熱襲肺兼陽氣虛餒兼肺氣欲絕、濕熱襲肺兼氣陰兩傷兼肺氣欲絕。在規范后的證候類型中,出現頻率>5%的常見證候類型分別為疫毒閉肺、濕熱蘊肺、寒濕郁肺、肺脾氣虛、濕邪郁肺、氣陰兩虛,這6種證候類型累計出現頻率為989次,占總體證候的57.1%。這一結果反映了新型冠狀病毒性肺炎發病初期主要以實證為主,少見虛癥。本研究依據這一常見證候結果,在治療方面,強調可宣肺、化濕、解毒、溫陽散寒等實則瀉其有余的原則,但也提示患者可能存在虛癥(氣陰兩虛),需要“祛邪”的同時不忘“扶正”的指導原則。

3.5 新型冠狀病毒性肺炎證候要素的復雜性是關鍵

對規范后共得到病位類證候要素15種,其文獻的出現頻率為1 777次,其中主要以肺、脾、胃、衛分、氣分、神(心、腦)為常見病位類證候要素(出現頻率>2%),占總病位類證候要素的95.94%。新型冠狀病毒性肺炎作為嚴重的多器官衰竭疾病,文獻描述記載病位多在脾、大腸(腸腑)、胃、肺等臟腑,突出了主要病位,而肺與脾、胃的功能密切相關。病性類證候要素共有20種,共出現2 567次,其中出現頻率>2%的依次為濕(外邪)、閉(肺、心神、腦竅)、氣虛、毒(疫、熱、寒)、濕熱、郁、熱(外邪、風)、濕(內生)、陰虛,占總病性類證候要素的81.65%。新型冠狀病毒性肺炎病情復雜,治療不及時在短時間內可發展為危重癥,伴隨多臟器衰竭,故可見復雜的病性類證候要素,但總的說來,本病初期主要以濕、閉、毒、濕熱、郁、熱、濕等實邪為主,與證候類型分布特點一致,也符合臨床上新型冠狀病毒性肺炎初期多以實證為主的特點,但通過證候要素分析筆者也發現虛證(氣虛、陰虛)也貫穿疾病的整個病變過程,這一特點與證候分布特點相一致,治療應在祛邪過程中注意補虛的原則。而研究結果中疫毒閉肺、濕熱蘊肺、寒濕郁肺證等作為常見證候類型,與劉清泉教授等[25]對新型冠狀病毒性肺炎病機關鍵在于“濕毒阻肺”是相一致,強調中醫藥早期治以“宣肺透邪,芳香化濁,清熱解毒”等法的中醫治則,但同時需要顧護“肺脾之氣和滋陰扶正”[26-27]。

3.6 文獻研究結果突出了“肺脾氣虛”的重要性

本研究中,筆者認為“肺脾氣虛”是本病的一個重要問題,就是在新型冠狀病毒性肺炎的發生、發展過程中突出了肺-脾功能的重要性,如常見證候分布特點中肺脾氣虛證占了9.24%,排第4位;而病位類的證候要素分析中,“肺、脾、胃”位列前3位,突出了“肺、脾、胃”在疾病中的重要意義,而相應的病性類為“氣虛”,故筆者認為,在本病的病變過程中,肺的病變常伴隨脾胃的病變,脾胃功能的障礙又常常加重肺的病變,符合中醫對肺、脾等生理病理相互影響的特點“肺為貯痰之器,脾為生痰之源:脾應運化水濕,肺應通調水道”,強調了治肺不忘健脾化濕。劉清泉等[24]結合自身對新型冠狀病毒性肺炎的治療經驗,還強調了治療過程中,重視使用益氣養陰、活血化瘀、通絡散結的中藥,可達到清除余邪,扶助正氣,改善患者癥狀,有助于促進肺部炎性反應的吸收,減少粘連,促進損傷臟器組織的徹底修復。

綜上所述,通過文獻分析發現,不同醫家對疾病的病因病機的復雜性的認識不同,辨證角度也不盡相同,且文獻數量較少,文獻中也未體現對疾病的分層、分期或病情的輕、中、重進行調查報道。此外,雖然盡量對文獻的證候名稱進行規范,但因特殊證候類型,本研究也存在有些證后無法考證和規范等不足。而通過對本病常見證候、證候要素的分布特點的研究,既發現了證候紛繁復雜、命名不統一等問題,也挖掘了肺脾功能在疾病過程中的關鍵環節。這一研究結果對新型冠狀病毒性肺炎今后的證候規范起到執簡御繁的作用,有利于本病中醫診療指南的制定,也為科研、診療標準的推廣提供依據。