經皮椎間孔脊柱內鏡技術治療高齡腰椎間盤突出癥的療效分析

趙天富

[摘要]目的:本文研究經皮椎間孔脊柱內鏡技術治療高齡腰椎間盤突出癥的療效。方法:研究時間:2018年4月至2020年9月。研究對象為我院收取的100例高齡腰椎間盤突出癥患者。隨機對高齡腰椎間盤突出癥患者進行分組。每組50例。對照組使用椎板開窗髓核摘除手術。研究組使用經皮椎間孔脊柱內鏡技術進行治療。最后收集兩組患者的腰背肌生物力學性能、脊柱對稱性、腰部功能障礙評分、術后疼痛感評分以及術后并發癥情況等數據并進行統計學對比分析。結果:在進行手術治療后,研究組患者的背部屈伸比、前降力矩、平均功率等指標在60°/s以及120°/s下均優于對照組。在治療后研究組患者脊柱對稱性評分優于對照組。在治療后研究組患者腰部功能障礙評分和疼痛感評分低于對照組。研究組術后并發癥出現數量:1例(2.00%)。對照組術后并發癥出現數量:8例(16.00%)。研究組患者術后并發癥數量低于對照組。所有數據差異均存在統計學意義(P<0.05)。結論:在治療腰椎間盤突出癥的過程中為患者使用經皮椎間孔脊柱內鏡技術進行干預能夠獲得更好的效果,有效改善患者的各項癥狀,恢復患者運動功能,應當在實際的治療中進行應用。

[關鍵詞]經皮椎間孔脊柱內鏡技術;高齡;腰椎間盤突出癥

[中圖分類號]R687.3

[文獻標識碼]A

[文章編號]2096-5249(2021)17-0072-02

腰椎間盤突出癥是一種較為常見的骨科疾病,在老年人群中有較高的發病幾率[1]。當前,在針對腰椎間盤突出癥的治療中主要是依靠手術治療或者保守控制。而老年患者由于年齡因素影響,身體機能開始下降,傳統的手術方法創口較大,患者術后背部會出現較為嚴重的組織損傷,同時在手術過程中出血量較多,高齡患者在術后出現不良反應和并發癥的幾率較高,這就需要為高齡患者予以更為有效的手術方式[2]。因此,本文將針對經皮椎間孔脊柱內鏡技術治療高齡腰椎間盤突出癥的療效展開分析。

1一般資料與方法

1.1一般資料研究時間:2018年4月至2020年9月。研究對象為我院收取的100例高齡腰椎間盤突出癥患者。患者均簽署知情同意書。所有研究工作均經過本院倫理委員會審核通過。隨機對腰椎間盤突出癥患者進行分組。每組50例。研究組腰椎間盤突出癥男性患者26例、女性患者24例,平均年齡(63.3±11.2)歲;對照組腰椎間盤突出癥男性患者27例、女性患者23例,平均年齡(64.4±11.4)歲。經統計學分析顯示:患者一般資料差異性在統計學上無意義(P>0.05)。納入標準:患者的診斷數據符合國家醫學會頒發的腰椎間盤突出癥診斷標準;患者自愿加入本次研究當中;患者依從性較高,完成各項隨訪內容。排除標準:患者合并有其他疾病;患者具有精神異常問題;患者不同意加入本次研究;患者未完成相關隨訪內容。

1.2方法對照組使用椎板開窗髓核摘除手術。為患者進行全身麻醉,通過X線檢測的輔助,找出突出位置,并在中線處行切口,將皮下組織打開后,將關節突內側和椎板下緣進行咬除。再黃韌帶患者黃韌帶,暴露硬膜囊以及神經根后,除去椎間盤突出部位和纖維,最后縫合創口。

研究組使用經皮椎間孔脊柱內鏡技術進行治療。為患者麻醉后,在患者椎間小關節位置行切口并施工骨鉆等形成椎間孔后置入內鏡。在內鏡觀察下,找出突出部分使用低溫等離子射頻設備消除髓核。最后置留引流管后縫合創口。

1.3觀察指標收集兩組患者的腰背肌生物力學性能評分、脊柱對稱性評分、腰部功能障礙評分、術后疼痛感評分以及術后并發癥情況等數據并進行統計學對比分析。腰背肌生物力學性能包括:背部屈伸比、前降力矩、平均功率。分別在60°/s以及120°/s角速度下采集數據。脊柱對稱性指標包括:旋轉角、側彎角、側屈角比。腰部功能障礙評分通過(ODI)量表采集數據,分別在患者術后6個月以及一年時采集數據,患者評分越高則功能障礙越嚴重。術后疼痛感通過視覺模擬法采集數據,患者評分為0~10分,患者評分越高則疼痛感越明顯。術后并發癥包括:創口感染、硬膜囊撕裂、神經損傷等。

1.4統計學方法通過統計學SPSS20.0計算軟件對手術產生的各項數據進行分析。利用率(%)表示并發癥情況的計數信息,通過χ2檢驗,利用x±s表示腰背肌生物力學性能評分、脊柱對稱性評分、腰部功能障礙評分等計量信息,經t檢驗。判定統計學差異的標準為P<0.05。

2結果

2.1患者腰背肌生物力學性能評分數據在進行手術治療后,研究組患者的背部屈伸比、前降力矩、平均功率等指標在60°/s以及120°/s下均優于對照組,數據差異存在統計學意義(P<0.05)。表1為患者腰背肌生物力學性能評分數據。

2.2患者脊柱對稱性評分數據對比在治療前,所有患者的脊柱對稱性評分數據差異無統計學意義。在治療后研究組患者脊柱對稱性評分優于對照組,數據差異存在統計學意義(P<0.05)。表2為患者脊柱對稱性評分數據對比。

2.3患者腰部功能障礙評分數據對比在治療前,所有患者的腰部功能障礙評分數據差異無統計學意義。在治療后研究組患者腰部功能障礙評分低于對照組,數據差異存在統計學意義(P<0.05)。表3為患者腰部功能障礙評分數據對比。

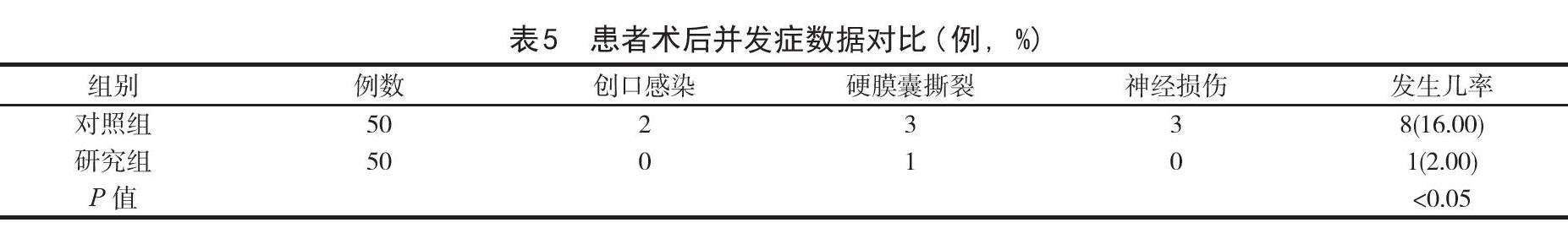

2.4患者疼痛感數據對比在治療前,所有患者的腰部和下肢疼痛感數據差異無統計學意義。在治療后研究組患者疼痛感數據低于對照組,數據差異存在統計學意義(P<0.05)。表4為患者疼痛感數據對比。

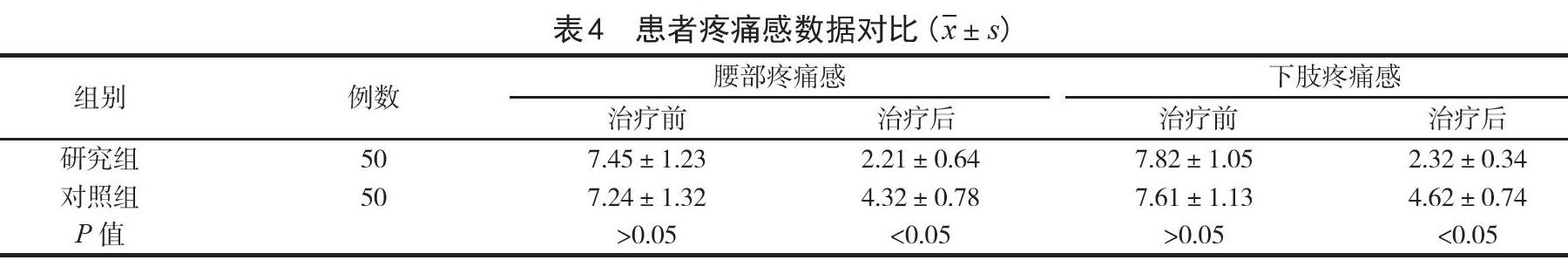

2.5患者術后并發癥數據對比研究組術后并發癥出現數量:1例(2.00%)。對照組術后并發癥出現數量:8例(16.00%)。研究組患者術后并發癥數量低于對照組,數據差異存在統計學意義(P<0.05)。表5為患者術后并發癥數據對比。

3討論

腰椎間盤突出癥是一種較為常見的骨科疾病,發病因素相對復雜,在實際治療中主要為患者使用手術進行干預[3]。而在傳統手術過程中,患者需要進行較大面積的切口,導致術中出血量高,在術后恢復時也需要更多時間,這種手術對于高齡患者具有很大的風險[4]。因此需要為患者予以更為有效的手術治療方式。經皮椎間孔脊柱內鏡技術是一種較為新穎的微創手術,在針對腰椎間盤突出癥的治療過程中有著較高的應用價值。在實際手術操作中,具有創口面積小、出血量低等特點,具有較高的安全性,能夠有效改善術后恢復的速度,并降低患者在術后出現不良反應和并發癥的情況,對于高齡患者更為適合[5]。在手術過程中,患者采用俯臥體位,可以進一步降低穿刺過程中由于晃動導致的路徑改變,不用大量的進行關節位置磨除,進一步降低了患者硬囊膜受到損傷的情況。對于患者術后恢復具有顯著的幫助。此外,通過經皮椎間孔脊柱內鏡進行觀察,能夠保證有效的建立椎間孔工作通道,進而提高脊柱穩定性,降低患者術后的疼痛感。根據本文數據顯示:在治療前,所有患者的腰部和下肢疼痛感數據差異無統計學意義。在治療后研究組患者疼痛感數據低于對照組。

綜上所述,在治療腰椎間盤突出癥的過程中為患者使用經皮椎間孔脊柱內鏡技術進行干預能夠獲得更好的效果,有效改善患者的各項癥狀,恢復患者運動功能,應當在實際的治療中進行應用。

參考文獻

[1]尹利強,張建,牛宇飛,等.改良靶向經皮椎間孔入路脊柱內鏡下髓核摘除術治療腰椎間盤突出癥的效果觀察[J].中國實用醫刊,2020,47(18):59-61.

[2]張紹波,樓婭妮,楊蘊華,等.經皮脊柱內鏡椎間孔擴大成形術治療腰椎間盤突出癥的對比性研究[J].中國疼痛醫學雜志,2020,26(9):675-679.

[3]張國瑞.改良經皮椎間孔脊柱內鏡技術治療老年腰椎間盤突出癥患者的療效觀察[J].航空航天醫學雜志,2020,31(7):822-823.

[4]宋啟春,李全義,郭曉昀,等.“無視髂嵴”經皮椎間孔脊柱內鏡系統技術治療L5~S1腰椎間盤突出癥[J].中國微創外科雜志,2020,20(7):599-603.

[5]陳燕,王立飛.經皮椎間孔入路脊柱內鏡下髓核摘除治療腰椎間盤突出癥[J].中國中醫骨傷科雜志,2020,28(7):70-71.

(收稿日期:2021-3-9 接受日期:2021-4-24)