基于錯題資源改進小學數(shù)學課堂教學的實踐研究

王霞

【摘要】本文論述基于錯題資源改進小學數(shù)學課堂教學的實踐,提出基于錯題反饋,促使新知建立;基于錯題分析,促進知識理解;基于錯題積累,改進教學方式等策略。

【關鍵詞】錯題資源 題目分析 教學實踐 改進策略

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)33-0144-05

錯題是各學科教學的重要資源,尤其對更強調(diào)練習操作的小學數(shù)學學科而言,教師需要在教學實踐中不斷收集各種典型錯題,形成錯題資源庫,并在課堂中開展錯題評講、訂正,深入分析錯題、變式錯題,讓學生基于錯題的資源以及對錯題的合理利用,有效地建立新知、加深對知識的理解與養(yǎng)成良好的學習習慣。

一、基于錯題反饋,促使新知建立

教師在新授課之前,可以總結(jié)學生在課后練習中出現(xiàn)的錯題,并基于這種反饋,調(diào)整原有教學方法和策略,促進學生更好地建立新知系統(tǒng)。在新課教學中利用錯題資源改進教學,主要從新知教學和新知練習兩個方面著手。

(一)基于學情及時調(diào)整方法

課堂教學前,一部分家長在家和孩子一起學習教材,一部分家長把孩子送去各種課外輔導班,這在一定程度上提高了學生的知識起點,但他們沒有積累相關的生活經(jīng)驗、操作經(jīng)驗,這導致他們在學習新課時容易出現(xiàn)“夾生飯”現(xiàn)象。基于這樣的學情,教師要提高新知教學的質(zhì)量,可以通過“引”和“導”兩個步驟實現(xiàn)。

1.以辯引教

在每一節(jié)新課中,學生的學習都是有基礎的,即具有一定的認知起點。因此,教師在進行教學預設時,應該了解學情,把握學生的認知起點;在教學過程中發(fā)現(xiàn)教學目標過于偏離學生認知起點,出現(xiàn)學生對知識的錯誤理解,需即時調(diào)整方法,以符合學生的認知水平與學習特點。

例如,在人教版數(shù)學二年級上冊《乘法的初步認識》第一課時中,有這樣一道題目(見圖1),筆者讓學生想一想如何解。在答題環(huán)節(jié),一名基礎相對較好的學生說算式是“6×10”,但大部分學生說不對,因為乘法口訣里最多到“六九五十四”,沒有“六乘十是多少”這句口訣,所以他們認為這個算式是錯誤的,并提出“9×6+6”才是正確的算式。從學生的這個錯題中,不難看出學生對乘法意義的理解有所缺失,他們知道乘法是求幾個相同加數(shù)和的簡便計算,但受口訣影響,認為乘數(shù)大小不可以超過9。

了解了學生的實際認知情況后,筆者立即修改教學策略,通過以辯引教的方式幫助學生建立新知。

板書:10×6? ?9×6+6

師:剛才同學們各自闡述了自己的想法,現(xiàn)在請大家想一想,到底誰說的有道理,誰列的算式才是正確的呢。

生1:我覺得第一個更好一些,第二個有點復雜。

生2:其實兩個算式的計算結(jié)果都是一樣的啊,第二個算式中9個6加上1個6也是10個6。

……

教師及時調(diào)整教學方法,利用學生的認知差異,引導他們在辯一辯的過程中從加法出發(fā),逐步走向乘法,進一步厘清乃至明確加法與乘法之間的關系,進而理解乘法的本質(zhì)意義。

2.以范導學

解決數(shù)學問題,不僅需要知識基礎,還需要生活經(jīng)驗的支撐。但小學生缺乏生活經(jīng)驗是現(xiàn)狀,也是問題。小學數(shù)學課堂中,教師常出現(xiàn)高估學生經(jīng)驗起點的情況,即學生會算,但不清楚算式的意義,不會聯(lián)系具體生活經(jīng)驗解決問題。

例如,在人教版數(shù)學五年級上冊《小數(shù)乘法》一課中,筆者進行小數(shù)乘小數(shù)例題教學后,出示一道題目:有15個小朋友去公園玩旋轉(zhuǎn)木馬,每人的門票2.5元,一共需要多少錢?

師:右邊豎式中的“75“表示什么意思?

生1:表示75個0.5元。

生2:表示75個1元。

生3:表示75個0.1元。

從學生的回答可以發(fā)現(xiàn),雖然他們能列豎式解答,但對豎式中每一個步驟所指的意思并不清晰。對此,筆者修改策略,主要采取以范導學的方式,讓學生在實際的例子中理解數(shù)學的意義。

師:你(指生3)說表示75個0.1元,能具體說一說為什么嗎?

生3:因為75是用十分位上的數(shù)去乘15得出的結(jié)果,所以得到的數(shù)就是表示幾個0.1。

經(jīng)過師生交流后,學生明白了“75”的意義,即表示7.5元。以此類推,筆者讓學生理解豎式中“30”表示什么時,學生很快回答出是表示30個1元,同時理解了將兩個步驟的錢數(shù)相加,就是最后需要的木馬門票錢37.5元。可見,在學生不能理解某個步驟的計算含義時,教師給出范例可以幫助他們迅速理解算式的算理和意義。

(二)基于反饋改變練習梯度

艾賓浩斯的遺忘曲線揭示一個規(guī)律:知識的習得要通過一定的練習來鞏固。尤其是數(shù)學不同于語文、英語等學科,知識需要學生在課堂內(nèi)外通過大量的練習來鞏固、提升。教師在布置練習作業(yè)時,可以基于學生的出錯點,分層設計題目,使得練習有梯度、學習有溫度。

1.調(diào)整練習難度

知識的學習應該是循序漸進的,練習也是如此。如果教師不能依據(jù)學生的實際水平布置練習任務,那么難度過高則與學生的能力脫節(jié),有拔苗助長之嫌,影響新知鞏固;難度過低則令學生只在低水平徘徊,影響后繼學習。

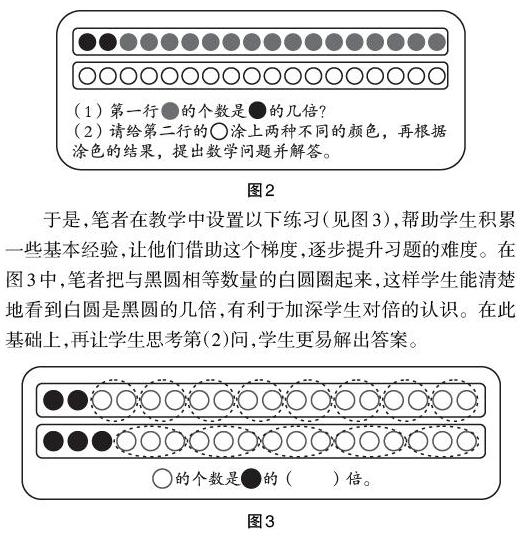

例如,教學人教版數(shù)學三年級上冊《倍的認識》一課時,筆者展示以下題目(見圖2),第(1)問比較簡單,學生較快計算出答案;雖然有第(1)問作為鋪墊,但學生在解答第(2)問時還是沒有思路,遲遲不能下筆。總結(jié)原因,是該小問的難度較第(1)問大很多,偏離了學生的認知基礎,不利于學生新知的建立、鞏固。

于是,筆者在教學中設置以下練習(見圖3),幫助學生積累一些基本經(jīng)驗,讓他們借助這個梯度,逐步提升習題的難度。在圖3中,筆者把與黑圓相等數(shù)量的白圓圈起來,這樣學生能清楚地看到白圓是黑圓的幾倍,有利于加深學生對倍的認識。在此基礎上,再讓學生思考第(2)問,學生更易解出答案。

2.變化練習方式

單一的練習形式會禁錮學生對知識的理解,教師要基于錯題反饋,不斷變化練習題的題型,讓學生接觸更多題目變式,增加多樣化的解題經(jīng)驗。

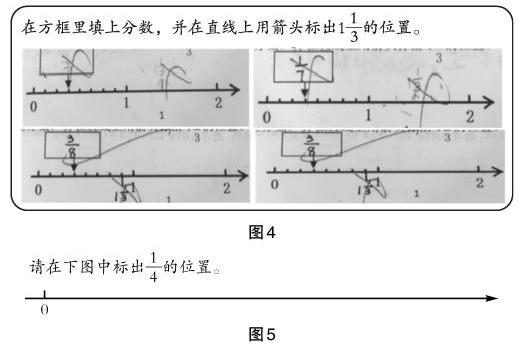

例如,在教學人教版數(shù)學五年級下冊《分數(shù)的意義》后,學生能清楚地說明1[13]的意義。但是在下面的練習中(如圖4),筆者發(fā)現(xiàn)很多學生找不到1[13]的位置。顯然學生對分數(shù)意義的理解停留在表面,當換一種形式考查就直接暴露了他們認識上的不足。究其原因,筆者總結(jié)了兩點:第一,教學時教師關注的是把單位“1”平均分成了幾份,而缺少對單位“1”本身的關注。第二,教材、習題中單位“1”都是已知的,不需要自行定義。針對這一情況,教師要在習題設計中做出變化,以從不同角度檢測學生的掌握情況。在實際教學中,筆者依照這道錯題,設計了以下練習(如圖5)。

在這道錯題變式中,沒有限定單位“1”,學生可以先確定“1”,然后平均分4份,再標出[14];或者先標出[14],再增加3個[14],就可以確定“1”。這樣的練習有助于強化學生對單位“1”的認識,回頭再解錯題時,更容易鎖定準確答案。

二、基于錯題分析,促進知識理解

在教學新課后,教師要及時收集和分析學生的錯題,以改進后續(xù)教學與相關練習題的教學策略,促進、鞏固學生對知識的理解。

(一)改進連續(xù)課教學

一個數(shù)學知識點的教學,通常需要分幾個課時進行。這些課之間有連續(xù)性,所以稱為“連續(xù)課”。在連續(xù)課的教學中,分析錯題并依其結(jié)果進行下一節(jié)課的教學設計,會顯得更有針對性。聯(lián)、補、整是教師改進連續(xù)課教學的三大策略,其能促進課堂教學效率顯著提升。

1.整體關聯(lián)

尋找課之間的整體聯(lián)系,即要求教師在新授課時能夠整理前后知識之間的聯(lián)系,減少教學中錯誤的產(chǎn)生。

例如,筆者在教學人教版數(shù)學五年級上冊《多邊形面積計算》一課時,出示了一道練習題(見圖6)。讀題后,學生一下子找不到解決問題的關鍵,只想到了陰影部分的面積可以用大面積減去小面積。是題目太難了嗎?其實不然,只是學生沒有形成動態(tài)的解題思路,而教師在新課教學中忽視了這方面的引導。

其實,在圖形的教學過程中,教師不僅要關注計算的方法,而且要關注不同圖形之間的關系,引導學生從整體上去比較、反思圖形,感受它們之間的聯(lián)系,體會其中的“轉(zhuǎn)化”思想。多邊形面積計算教學中,不管是平行四邊形、三角形還是梯形的面積計算公式推導,進行圖形轉(zhuǎn)化的方法雖不同,分別有平移、旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn)等(如圖7),但背后的本質(zhì)是相同的,都是把未知轉(zhuǎn)化成已知。可見,找到知識之間的內(nèi)在聯(lián)系,學會用動態(tài)的眼光去看待問題,積極培養(yǎng)動態(tài)思維,有利于提升學生數(shù)學能力,避免出現(xiàn)錯題。

2.補充例題

每節(jié)課之間都是遞進關系,又有各自清晰的教學任務。上一節(jié)課的知識沒有掌握扎實,自然會影響下一節(jié)課的學習。這里提及的“補”的策略,是指對上一節(jié)課的不扎實之處進行補充教學,即據(jù)相關錯題補充例題,彌補學生的短板。例如,人教版數(shù)學三年級上冊《萬以內(nèi)加減法二》這一單元,第一節(jié)課內(nèi)容是萬以內(nèi)加減法的不連續(xù)進位加法,學生在做練習題時易錯點是忘記進位(見圖8),因此筆者在教學第二節(jié)課《連續(xù)進位加法》時,適當修改例題(見圖9)。

修改后的習題增加了更多信息,如“245+127”“245+298”“127+298”等。這樣設計題目不僅增加了練習的量,并且能讓學生在練習中理解有些計算是只進位1次,有些連續(xù)進位,有些是不連續(xù)進位等知識點,如“245+127”只進位1次,“245+298”“127+298”連續(xù)進位2次。針對學生的錯題補充這道練習題,能有效地突破教學難點,促進學生筆算技能提升。

3.整合習題

出現(xiàn)錯題,除了學生自己的原因,還有教師教學設計,甚至教材編排等原因。教師要對錯題追根問底,找到具體的原因,再根據(jù)原因改進教學,把相關的錯題整合在連續(xù)課的鞏固或拓展練習中,幫助學生進一步厘清知識的結(jié)構(gòu)和內(nèi)在聯(lián)系,提升課堂教學效率。

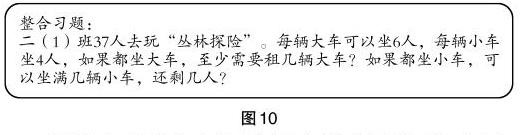

例如,人教版數(shù)學二年級下冊《有余數(shù)除法》一課的練習題中,有一道是:一共有28盆花,每5盆擺成一組,最多可以擺幾組?還剩幾盆?學生解這類題存在的困難是不知道什么時候用“進一法”,什么時候用“去尾法”。分析錯因,主要是教材編排的例題比較單一,都是采用“進一法”。課中教師對例題講解相對詳細,使得學生對其印象更為深刻。雖然鞏固練習中有“去尾法”的應用,但教材沒有把兩種方法進行整合,也沒有相應的補充練習,學生無法將這兩種方法很好地整合應用。對此,筆者認為可以在連續(xù)課的鞏固練習中增加整合的習題(見圖10)。

這道整合習題中包含著兩個問題,其解題思路迥然不同,如第一個問題:如果都坐大車,至少需要租幾輛大車?計算時用37除6,等于6余1,要滿足所有人都要坐車,則要采用“進一法”,即在6的基礎上加1,答案為至少需要租7輛大車;第二個問題:可以坐滿幾輛小車?還剩幾人?意思是沒有坐滿就不用算,因此計算時用37除4,等9余1,采用“去尾法”將1去掉即可得到最終答案。在一道習題中整合兩種方法,引導學生展開對比、分析,進一步理解“進一法”和“去尾法”的內(nèi)涵。

(二)改進練習課教學

以學生的錯題為資源,通過對比、分析、修改等方式不斷變式錯題,可以幫助學生更好地鞏固舊知,提升學習能力。

1.反思引入

在練習課中,教師需要選擇典型、有價值的錯題,引導學生進行討論、對比與交流,讓學生明確錯因,找到解決問題的辦法,從而更好地掌握知識。例如,在教學人教版數(shù)學四年級上冊《多位數(shù)除以一位數(shù)》一課后,筆者給出一道商中間有“0”的除法習題,許多學生沒有答對。結(jié)合這道錯例,筆者先剖析錯因:在列豎式計算時,學生忘記用0來占位,所以導致結(jié)果出錯。在教師的提示下,學生重新計算,獲得正確的商(見圖11)。可見,通過呈現(xiàn)錯題,讓學生交流、反思錯誤,可促進知識理解。

2.多樣結(jié)合

錯題往往是學生較難理解的內(nèi)容。教師在講解錯題時,如果發(fā)現(xiàn)效果不好,那么可以在練習課中改變教學形式,把錯題與情境、圖形、表格等內(nèi)容結(jié)合起來,幫助學生更好地理解題意,然后準確解題。例如,人教版數(shù)學四年級上冊《多位數(shù)除以一位數(shù)》一課的習題420÷4,其商中間有“0”,學生列豎式計算時容易出錯。對此,筆者利用小棒圖示幫助學生構(gòu)建直觀的畫面(見圖12),使其理解中間的2捆小棒不能直接分,要按照20根小棒來分,這樣每份得到5根,而5要寫在個位上,十位沒有數(shù)字則用“0”占位。

3.變式鞏固

對學生而言,聽過的、看過的習題,都不如做過的習題印象深刻。因此,教師僅僅講解錯題和讓學生討論錯題是不夠的,還需要設計相應的變式練習題。例如,人教版數(shù)學四年級下冊《小數(shù)的近似數(shù)》中一道錯題(見圖13),筆者將其進行兩種變式(見圖14和圖15)。變式一是把近似數(shù)的數(shù)位進行簡單改變,是針對典型錯題的簡單鞏固;變式二則是對錯題的正向鞏固,會涉及0的處理。通過這樣的變式練習,學生不斷調(diào)整找近似數(shù)的策略,從而加深對近似數(shù)的理解。

三、基于錯題積累,改進教學方式

(一)海量積累資源

教師大量收集與整理錯題,并進行相應的分析與處理,尋找到錯題之間的聯(lián)系,可以有效改進教學。

1.分類錯題,關注本質(zhì)

教師把同一單元或相類似的錯題進行分類整理,并對分類的結(jié)果進行深入的分析,從中歸納總結(jié)學生在某一類題出錯的根本原因,直達問題的本質(zhì),提煉解題策略。

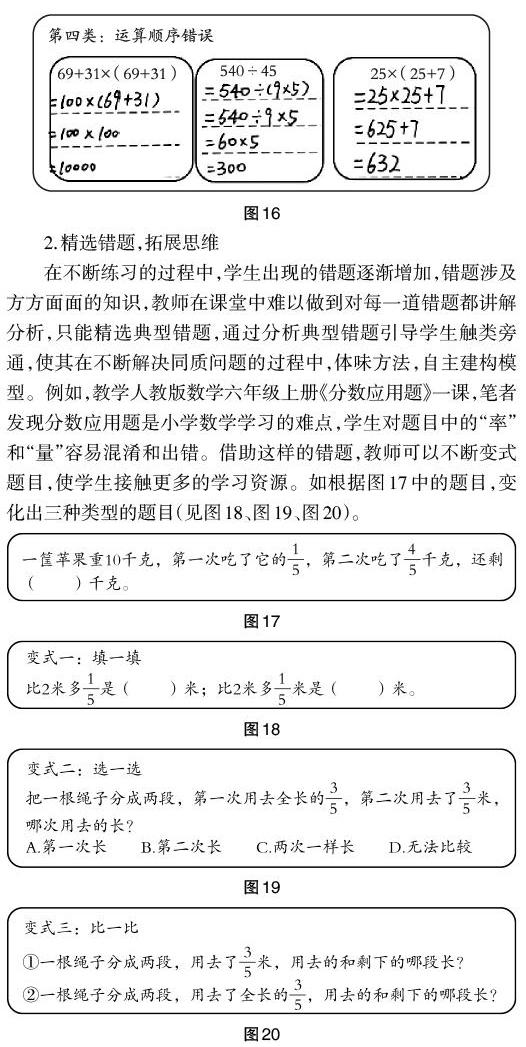

例如,人教版數(shù)學四年級下冊《運算定律的復習》一課中,筆者總結(jié)發(fā)現(xiàn)乘法分配律的變式最多,學生錯題也較多,主要出錯點有公式混淆、運算定律之間張冠李戴、沒有簡算意識、不能靈活簡算、容易受特殊數(shù)據(jù)的影響等(見圖16)。筆者在復習課中觀察、修改錯題,幫助學生從運算定律中找到錯誤原因,然后提供一定量的練習題,使學生在練習中不斷鞏固算法。

2.精選錯題,拓展思維

在不斷練習的過程中,學生出現(xiàn)的錯題逐漸增加,錯題涉及方方面面的知識,教師在課堂中難以做到對每一道錯題都講解分析,只能精選典型錯題,通過分析典型錯題引導學生觸類旁通,使其在不斷解決同質(zhì)問題的過程中,體味方法,自主建構(gòu)模型。例如,教學人教版數(shù)學六年級上冊《分數(shù)應用題》一課,筆者發(fā)現(xiàn)分數(shù)應用題是小學數(shù)學學習的難點,學生對題目中的“率”和“量”容易混淆和出錯。借助這樣的錯題,教師可以不斷變式題目,使學生接觸更多的學習資源。如根據(jù)圖17中的題目,變化出三種類型的題目(見圖18、圖19、圖20)。

通過對比變式一與原題,可以讓學生明確“量”和“率”可以通過最直觀的單位名稱來區(qū)分;通過對比變式二與原題,可以讓學生理解比較“量”與“率”的大小,取決于單位“1”的量是多少;通過觀察變式三,比較題中“用去的”和“剩下的”的大小,可以讓學生明白“量”和“率”在比較部分和整體的關系時起不同作用。這幾道變式題,進一步強化學生對“量”和“率”之間的區(qū)別、聯(lián)系、作用等方面的理解,進而幫助他們拓寬思路,積累解決類似問題的經(jīng)驗。

(二)重視多樣積累

錯題是一種教學資源,教師與學生均要重視其多樣化積累,對教學中、作業(yè)中、考試中或者課外補習中遇到的錯題,要及時記錄下來,并在后期進行整理與分析,找到錯誤原因與準確解題方法,由此不斷改進教學。

首先,教師在平時的教學中,挑選學生易錯題、典型錯題,分年級、分單元進行整理與記錄,建成電子錯題庫。在這個錯題庫中,教師可以根據(jù)教學需求補充相應的內(nèi)容,如錯題原型、錯題變式、變式題正確率、變式題錯誤原因、教學對策等。這樣的錯題資源庫不僅對當前的教學具有較大價值,并且可以不斷沿用、繼續(xù)補充,對教師今后的教學也有相當重大的借鑒作用。其次,教師收集與整理的錯題量、錯題型是有限的,需要學生發(fā)揮主觀能動性,在日常的學習中注意收集錯題,自主建成錯題記載本,積累更多的錯題資源,以起到引以為戒的作用,促進學習效率提升。

在小學數(shù)學教學中,收集錯題、研究錯題,不僅可以改進當下的教學,對未來的教學也有很大的價值。因此,教師要重視數(shù)學錯題資源的應用與研究,并且不斷堅持下去,以幫助學生更好地學習數(shù)學。

【參考文獻】

[1]孔凡哲,曾崢.數(shù)學學習心理學[M].北京:北京大學出版社,2009.

[2]盛群力.教學設計[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3]畢田增,周衛(wèi)勇.新課程教學設計[M].北京:首都師范大學出版社,2004.

[4]張?zhí)煨?小學新思維數(shù)學研究[M].杭州:浙江大學出版社,2011.

【作者簡介】王 霞(1980— ),浙江杭州人,大學本科學歷,一級教師,浙江省杭州市長河小學教導副主任,研究方向為小學數(shù)學教學。

(責編 黃健清)