小學數學有效設計課堂練習初探

【摘要】本文論述小學數學教學中有效設計課堂練習的策略,通過設計趣味性、有層次性、體現生活化、有啟發性的課堂練習,培養學生的分析問題、解決問題的能力,有效發展學生的數學思維能力。

【關鍵詞】課堂練習 小學數學 有效性

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)33-0142-02

在小學數學教學中,課堂練習作為新授知識的延伸和補充,是學生理解和鞏固知識的有效途徑。數學課堂中行之有效的練習,可以使學生牢固掌握數學基礎知識,形成學習技能。學生通過課堂練習,可以促進思維、品格、身心等智力因素和非智力因素的發展;教師利用課堂練習,可以獲得反饋信息,檢驗教與學的成效。那么,如何有效設計課堂練習呢?筆者認為應該抓住以下幾點進行設計。

一、設計的練習要有趣味性

“興趣是最好的老師。”教師通過設計練習,讓學生體驗數學與生活的緊密聯系,感受用已學的知識去解決生活實際問題的樂趣。因此,教師在設計練習時要善于創設情境,從學生感興趣的事物或生活情境出發,采用填空、判斷、組合、游戲等方式,確保練習的有效性。比如在學習連乘應用題之后,教師設計了一道應用題練習:一個服裝店運進了3箱西褲,每箱20條,每條21元,一共可賣多少元?

師:假如你是店里的老板,你會怎么賣?

生1:可以零售。先求出一共有多少條褲子(20×3=60條),再求一共可賣多少元(21×60=1260元)。

生2:可以批發,一箱箱地賣。先求出1箱可賣多少元(21×20=420元),再求3箱共賣多少元(420×3=1260元)。

生3:可以成組出售。如果我是老板,我會進3箱款式和顏色不相同的褲子,每1箱中拿出1條,將3條褲子組成1組,再賣給顧客。因為1箱有20條,所以共組成20組。先求1組的價錢:21×3=63元,再求一共可以賣多少元(63×20=1260元)。

師:如果有顧客不樂意成組購買怎么辦?

生3:我可以采用買一組贈送一份禮品的方式呀。

在以上教學片段中,教師給學生創設了一個購物情境,尋找到一個生活支點——服裝老板,由學生扮演的“服裝老板”便在這樣的數學生活情境中施展才華。一道普通的練習題成功激發學生學習的興趣,使學生學得興趣盎然。

可見,教師設計有趣味性的練習形式,讓學生主動地思考、探索,積極地投入到每一道習題中,充分展示自我個性,才能真正鞏固所學。

二、設計的練習要有層次性

練習一般由模仿到掌握,再到熟練,最后是創造。練習的設計要從易到難、由淺入深,有層次、有梯度。學生對新知識的把握是一個循序漸進的過程,有層次的練習能深化學生對知識的理解,而夯實基礎的、較容易的知識,能為后面解決較難的問題做好鋪墊。題型可以由基本的、單一的、帶有模仿性的問題開始,促使學生形成基本技能,再到積累綜合的練習知識,形成熟練的技能技巧,最后能靈活地運用所學的知識解決問題。比如一位教師在教學《長頸鹿和小鳥》一課時,設計的5道練習題很有梯度,由淺入深、層層推進。如以下是第1、第2題。

1.第1題:利用口訣來填空。

8×(? )=56? ? ? (? )×9=54

(? )×6=48? ? ? (? )×7=63

2.第2題:連一連。(看算式找得數)

第1題是基礎的習題,每名學生都能順利地完成,因此教師采用組內接力的方式進行,學生既積極,又細心,努力不讓自己犯小失誤而導致整個小組失利。這樣的題目滿足了全體學生的學習需求,又培養了學生的團隊合作精神。

第2題是引導學生在回憶口訣的過程直接在腦海中找出答案。與上一題相比,本題突出學生的思維過程。出示題目后,為了讓每名學生都能積極主動地思考,教師并不急著讓學生來回答,而是待學生充分思考之后,由小組中的某一位成員來作答。這樣一來,組內的潛力生就會獲得學優生的幫助,從而保證整個小組的學生都掌握了知識內容。

另外,第3題是由一個口訣聯想到相關的算式,訓練了學生思維的敏捷性和全面性。這道題有10道乘除算式卡片和4個口訣卡片,由小組內推薦的一名成員拿著口訣卡片充當“機智貓”,其他同學手拿算式卡片充當“小老鼠”,在30秒內讓“機智貓”快速地尋找到和自己卡片上口訣相關的算式。這樣組內成員回答出不同層面的問題,體現了教師尊重學生的個別差異。

第4題是“用小花來打扮我們的教師,如果按照‘一紅兩黃’這樣的順序來貼,現有18朵黃花,需要幾朵紅花?”的要求,這道題是用除法來解決生活中的綜合型題目,教師讓組內的成員合作,共同找出正確的答案。

最后第5題是搶答題:“老師手上有18朵黃花,平均分給2個人,平均每人得幾朵?平均分給3個人呢,每人得幾朵?平均分給6個人呢?平均分給9個人呢?”這樣的拔高型題目帶有一定的技巧,目的是讓每名學生在原有基礎上“躍一躍”,這樣學生就會有所提高、有所進步。

在整個練習中,教師巧妙設計的練習題有層次、有梯度,基礎題人人參與,變形題指名參與,綜合型題目推薦參與,拔高型題目合作參與,這樣的練習設計把“人人學有價值的數學”理念融入各個細節之中。

三、設計的練習要生活化

數學來源于生活,又服務于生活。設計生活化的問題就是讓數學從生活中來,再將數學知識回歸生活,培養學生的數學能力和應用能力。教師設計練習時,應從學生的生活環境和他們感興趣的事物出發,讓學生身臨其境地學習數學、應用數學,真切地感受到數學的魅力,增強學生在生活中學習數學的意識,保證練習的有效性。比如在教學人教版數學六年級下冊《圓柱的表面積》一課時,關于求表面積的練習,可以設計一些求圓柱形水桶的表面積、無蓋圓柱魚缸的表面積、圓柱水管(通風管)的表面積等。又比如教學人教版數學六年級下冊《百分數(二)》中的購物策略時,教師可以設計這樣的習題:“媽媽想買一件280元的上衣,現有4家店打折扣銷售,A店:8折銷售;B店:滿100元減30元;C店:直降80元。去哪家店買比較劃算呢?”這樣的生活元素比較強的練習題,有助于激發學生學習數學的興趣,感受到了數學在生活中的價值,體現了“大數學”的教育觀念。

四、設計的練習要有啟發性

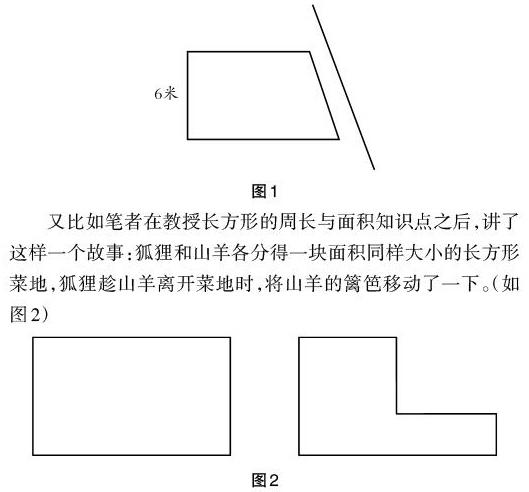

新課程背景下的小學數學練習,不僅關注學生對基礎知識的掌握,更強調引導學生認真分析、學會探究,通過不斷練習受到啟發、形成思路。在數學課堂中,巧設練習能有效促進學生思維發展,發現自己在學習上的進步,體驗成功學習的快樂。例如,在教學人教版數學五年級上冊《梯形的面積》一課時,教師可以設計練習:利用一面墻,用籬笆圍成一個菜園,籬笆全長為30米,這個菜園的占地面積是多少平方米?(如圖1)

這道題不是單純求長方形的周長,而是有了一些變化,主要是讓學生了解到它比一般求周長的長方形要少一條寬。這道題目的設計,目的是培養學生的思維嚴密性。

又比如筆者在教授長方形的周長與面積知識點之后,講了這樣一個故事:狐貍和山羊各分得一塊面積同樣大小的長方形菜地,狐貍趁山羊離開菜地時,將山羊的籬笆移動了一下。(如圖2)

山羊回來后很生氣地說:“怎么我的菜地變小了?”狐貍卻說:“你的籬笆還是那么長(周長),你沒吃虧。”說到這里,筆者問學生:“這兩塊菜地的周長一樣嗎?”學生動手一量,有些學生發現周長果然一樣。這時筆者再問:“怎么會一樣長?”學生開動腦筋,積極思考后答出:圖上端水平線段的和等于下端的邊長;右側豎直線段的和等于左側的邊長,所以菜地的周長不變。筆者進一步追問:“山羊想教訓一下狐貍,可將菜地的籬笆怎樣移一移?”學生在長方形的紙上畫一畫,探索得到不同的移動籬笆的方法。從移動籬笆的活動中,學生知道了長方形周長相等,但不等于其面積相等,這樣的練習培養了學生分析問題、解決問題的能力。

在小學數學教學中,設計科學的思維訓練習題,有利于發展學生的思維能力,提高數學教學質量,全面提高學生的數學核心素養。

【參考文獻】

[1]鄭秋華.提高小學數學練習設計的有效性[J].考試周刊,2018(58).

[2]張琳.淺談新課程理念下的小學數學課堂有效性的研究[J].基礎教育,2014(6).

[3]李占宏.小學數學課堂練習設計的有效性研究[J].中學課程輔導,2014(4).

【作者簡介】梁春梅(1981— ),女,廣西玉林人,大學本科學歷,一級教師,現就職于玉林市福綿區成均鎮萬福小學,研究方向為小學數學教學。

(責編 楊 春)