本科生課堂參與的質性研究

徐佳麗 崔照笛 唐佳益

摘要:本研究運用質性研究方法,以三元交互決定論為研究框架,研究本科生課堂參與的生成機制。研究發現,“無聊有意思”“不需要需要”構成了本科生個人對課堂參與的感知,這是決定他們是否進行課堂參與的關鍵因素;以上兩種向度構成交叉二維象限,形成內生型顯性參與、內生型隱性參與、外生型參與、不參與四種課堂參與行為;課堂參與行為既受個人感知影響,也受環境影響,形成了三元交互的課堂參與生成機制。其中,“我”是主體,環境是由作為教師的“他”、作為同伴的“他們”和作為物理因素的“它們”營造的小社會空間,環境因素通過“我”對自身發展與學習的理解來影響最終的課堂參與行為。

關鍵詞:本科生;課堂參與;質性研究;三元交互決定論

一、問題的提出

優質本科教育的最主要實現手段是課堂教學,研究表明,積極參與課堂教學的學生學習動機更強,在批判性思維能力及溝通技巧等方面的提升更明顯。[1]本科生課堂參與被諸多學者視為解密師生互動規律、反映課堂教學質量的重要視角。[2]因此,關注大學生課堂參與的真實情況及形成機制,探究促進及抑制大學生課堂參與的因素,有利于進一步提高學生學業成就,提高高等教育課堂教學質量。

但是,有研究發現,當前高校課堂學生參與情況不容樂觀。[3]如中國教育科學研究院調查北京、長春、西安、蘭州四地6所大學1728名本科生課堂參與情況后得出,“總是”和“經常”參與課堂的比例僅占學生總數的三分之一。[4]鑒于課堂參與在教學中的重要地位和已有研究對學生課堂參與“消極”反饋的相互矛盾,為進一步進行驗證,研究者針對某高校本科生課堂,以公開的“觀察型局外人”身份,進行了兩次預觀察,發現同一班級學生對不同課堂的參與表現不一,同一課堂不同學生的參與表現也大相徑庭,以往研究結果無法完全解釋觀察發現,且其復雜性遠超于諸如積極與沉默、參與和不參與等對立式、橫截面分類。

因此,本研究提出以下研究問題:決定本科生進行課堂參與的關鍵因素是什么?關鍵因素影響下的課堂參與有哪些類型?這些課堂參與類型是如何生成的?

二、文獻綜述及理論基礎

(一)課堂參與的內涵

國內外學者關于課堂參與的概念界定未達成統一,目前認同度較廣的是Astin在1999年界定的概念,他認為課堂參與是學生在進行與課堂學習相關的活動中投入的生理和心理能量。[5]學者們依據不同維度劃分了課堂參與的表現形式。Dancer等學者確定了五類課堂參與,包括準備、小組討論、小組合作技能、溝通技能和出勤率 [6],高慧斌也進行了類似劃分。[7]郝一雙將其界定為向教師提問、對同學做出評論、同學彼此交流等。[8]蔣桂珍和Mustapha認為,課堂參與由語言行為和非語言行為組成,其中語言行為包括提問、回答等活動,非語言行為包括點頭、觀看等神情動作。[9-10]Qiu將課堂參與分為保持情形、記筆記、撰寫反思報告、提問題、做評論、發表演講。[11]Rocca將高等教育中的學生課堂參與分為四個方面,分別是技能、參與或互動、情感、表現。[12]以上概念界定都將課堂參與外化為具有可觀測性的特質,與“課堂沉默”相向而行。

(二)課堂參與的影響因素

已有研究多將課堂參與的生成因素劃分為個體因素和環境因素兩方面。個體因素多探究人口統計學特征以及人格特征對課堂參與的影響。環境因素涉及教師、同伴群體、學校等方面。李佳美通過研究發現,教師的授課方式、對男女學生注意力的差異都對學生的課堂參與有影響。[13]Fassinger發現,教師設計的課堂活動類型對營造良好的課堂氛圍和激勵學生參與互動有重要影響。[14]也有學者發現,學生與教師的課外互動,如交換電子郵件、面對面討論課堂內容等,對促進課堂參與均有積極作用。[15]葉立軍則提出,教師不善于轉換問題的提法,所提問題開放程度不高、難度不當、語言不當,是導致學生課堂沉默的主要原因。[16]

從以上研究可以看出,基于“可觀測性”課堂參與的特質,學者普遍從提高言語性課堂參與以便減少課堂沉默的傾向出發,考察影響學生積極參與課堂的內外因素,其如何相互作用于學生尚不可知。此外,這些研究普遍以量化研究為主,挖掘影響學生課堂參與的顯著性因素。究竟以何種方式影響或相互影響,以至產生不同形式的課堂參與結果,還需要進一步通過質性研究來探究內隱的生成機制。

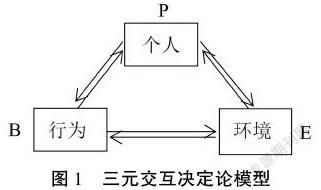

(三)理論基礎:三元交互決定論

本研究以班杜拉的三元交互決定論為研究框架。班杜拉提出,個體(Person)、環境(Environment)和行為(Behavior)是相互影響的循環(見圖1)。[17]三因素在相互影響的過程中發揮作用,相互依存、相互促進。課堂教學是一個教師與學生雙主體互動的過程,學生的課堂參與既受個人感知和預判等因素的影響,又受教師教學狀態、教學環境等因素的影響,因此,這一理論框架對本研究具有極大的適切性。

三、研究方法

(一)收集資料的方法

本研究以某高校4名在讀本科生為研究對象。資料收集方法為觀察法、訪談法和實物收集法。通過4次課堂觀察,了解大學生參與課堂教學的現實狀態并尋找典型個案。基于目的性抽樣原則,尋找出班級積極回答問題的學生小春和一直不回答問題的學生小華作為深入訪談對象;基于滾雪球抽樣原則,確定了小秋、小實為訪談對象(見表1)。通過實物收集法獲取課后作業三份(見表2)。

基于三元交互決定論設計訪談提綱,訪談以半結構型訪談為主,訪談時間為2020年9月至12月,其中三次在校園內咖啡館進行,一次通過在線騰訊會議進行,平均訪談時長為55分鐘。

(二)分析資料的方法

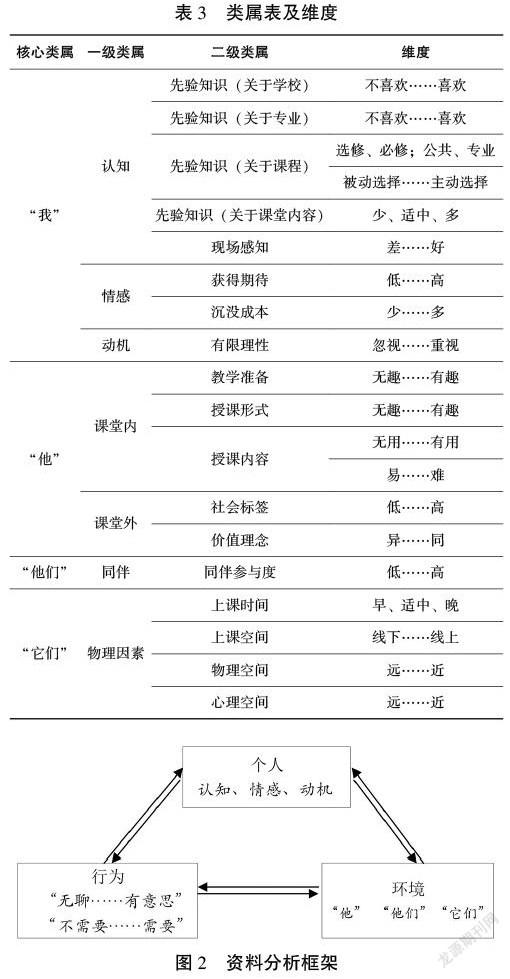

本研究共獲得6000余字觀察反思筆記,7.5萬余字訪談文檔,并邀請受訪者核對訪談轉錄文本和實物資料的準確性。使用MAXQDA2020軟件對資料進行編碼效度檢驗,共形成18個二級類屬,7個一級類屬,4個核心類屬(見表3)。

根據三元交互決定論,本研究設定了以下資料分析框架:學生的課堂參與表現為外在和內隱行為,外在行為以語言的肢體動作為表現形式,內隱行為以思考為表現形式。課堂參與行為承載的是本科生個人對課程與課堂的認知、情感和動機。情感和動機受周圍環境變量的影響,教學效果、教師能力都是環境變量的因素之一(見圖2)。

四、 資料分析與研究結果

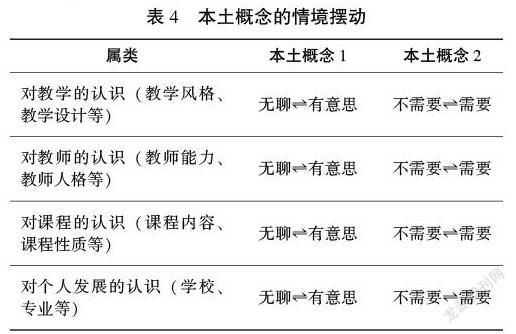

(一)本土概念:“無聊有意思”“需要不需要”——決定進行課堂參與的關鍵因素

文本資料的初步詞頻分析顯示“有意思”“無聊”“需要”“不需要”出現的頻率分別達13次、10次、11次和8次,不同的場景下受訪者總會從“無聊”“有意思”兩個概念入手表達自己的觀點。并且,這兩組概念在不同的場合具有不同的指向和解釋性差異。其次,開放性編碼顯示影響被訪談者課堂參與的各種情境都在“無聊有意思”“不需要需要”間來回擺動(見表4)。基于此,本文提煉出課堂參與的 “興趣度(無聊有意思)”“需求度(不需要需要)”兩個本土概念。

(二)二維象限——基于關鍵因素的課堂參與行為的生成

為清晰地呈現本土概念鮮明的方向性特征,本研究借用數學中“象限”的形式,將其構建成一個二維象限結構:橫坐標I變量指興趣(Interest),從左到右逐漸升高;縱坐標N變量指對課程的需要(Need),從下到上逐漸升高。四個課堂參與象限分別定義為(P1)內生型顯性參與、(P2)內生型隱性參與、(P3)外生型參與、(P4)不參與(見圖3)。

1.“有意思且需要”象限——內生型顯性參與

處于這一象限的學生既對課堂教學感興趣,又能從課程學習中獲得某種滿足,課堂參與度最高。“高興趣度且高需要”的課堂參與表現出強烈的內生性,內發“興趣”往往與他們的先前經驗有關,尤其是“勝任感”。這種“我知道”“我可以”被學生內化為自我管理和主動學習的能力,形成自我效能,進一步加深他們課堂參與的程度。

我很喜歡這個老師……大家一直說不要選這個老師的課。 (小春)

有的時候老師會說到一個概念,立馬就可以調動我對英語的理解……可以服務于我的現代漢語課程。 (小春)

高需要取決于學生對這門課程的價值評價,高價值評價主要體現在兩方面:實用、不參與便會落后。雖然這種價值評價更多地表現為學生對外部壓力的反應,但可以突破主觀喜好的限制進行課堂參與。

我早班必須得積極,不然會睡著的,而且數學課一落下就很麻煩。(小華)

2.“有意思但不需要”象限——內生型隱性參與

對這一象限的學生來說,“不需要”往往是外部條件的“不需要”,與學習目標、課程內容等因素有很強的關系,即學生會選擇一些對他們來說低價值評價的課程。同時,由于學生對教學內容或教學設計理解為“有意思”,往往能帶來隱性課堂參與。與以往的研究發現不同,本研究發現,無參與式教學設計并不一定引起學生的不滿,他們更可能由于認可課程本身的知識性,出于知識獲取的需要默認講授法這一教學方式,即參與課堂互動并不是課堂學習的主要方法。

我課后單獨去問他這個實驗是怎么做的,也可以滿足需要,所以不需要太多課堂的互動。(小秋)

比較多的是根據他的PPT、視頻,我們去感受、去理解他的理論就行了。它是屬于這種性質的一個課程,不需要太多互動。 (小春)

3.“無聊但需要”象限——外生型參與

在這一象限,學生受外生性因素的激發,而內生性動力不足,體現為機械式參與。當認為課程目標和課程內容與專業緊密度不高,教師教學水平差或缺乏教學設計,或與自己的興趣不相符時,他們往往認為課程“很無聊”。但是他們仍會一定程度參與,這與學生對專業與課程的緊密度評價、課堂參與和參與結果的認識有關,即“需要”課堂參與帶來的外部價值。

這個時間還是讓自己緊張起來別浪費了,我就干脆再挑一堂我們的專業選修課,選了魯迅研究……作為學中文的,如果不學一點魯迅,也愧對自己的專業…… (小春)

因為(論文)不好好寫沒分數呀。 ?(小實)

4.“無聊也不需要”象限——不參與

在“無聊也不需要”象限,課堂既無法激發學生興趣,學生對課程的價值評價也偏低,往往采取“不參與”的方式。

公共政治課對于我來說,就算我要考研,現在也并不需要去準備……老師講的內容,也不是按照考研需要的東西來的。 (小實)

概論課就代表著不會對這些問題深挖,相當于一個通識介紹。(小秋)

(三)“多變量單主體”——課堂參與行為的生成機制

基于興趣度和需要度發展而成的四種課堂參與程度,可以用“低—高”來描述,其中P1最高,P2和P3次之,P4最低。需要說明的是:首先,本文并沒有認為哪些確定因素可歸因為興趣或需要。個別因素既可能歸因于興趣,也可能在另一種場合歸因于需要。例如,教師布置課堂任務的新意和難度,既可以使學生認為“有意思”,也促使學生認為“需要”更多投入。其次,課堂參與是“興趣”和“需要”相互作用的結果,“內發”或“外發”都可能引起課堂參與或者不參與,因此,P2和P3處于平行系,并無先后,也不對其進行優劣價值評判。再次,興趣和需要同時受環境影響,包括教師的教學水平、同伴關系等,都有可能改變課堂參與度,使參與從某一象限滑入其他象限。對于個體來說,這種模式是變動不居的。

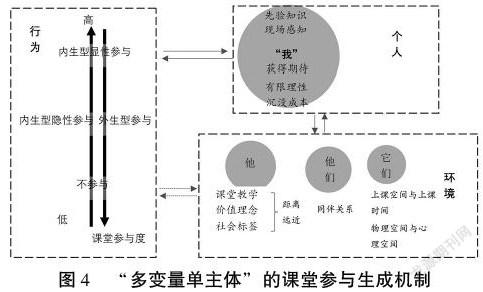

基于上述三重邏輯,本文提出了“多變量單主體”的課堂參與生成機制(見圖4),“我”“他”“他們”“它們”四種變量影響本科生課堂參與。在這些變量中,唯一主體是“我”,指學生,是課堂參與的終極行動者。其他變量均為環境變量,“他”指教師,是影響課堂參與的最大環境變量;“他們”是同伴,是課堂參與的周圍變量;“它們”是指客觀因素,是課堂參與的外圍變量。在這個機制中,“他”“他們”“它們”屬于外驅力,都要通過“我”的內化而影響“我”的課堂參與,而“我”的課堂參與的生成則是由“我”的內驅力所決定的。

1.“我”——課堂參與的終極行動者

(1)“我”的先驗知識。兩種先驗知識決定了“我”的課堂參與積極性。

第一種是關于學校、專業的先驗知識,或可稱為“價值前設”。如果學生認同專業、認同學校,則課堂參與的積極性會更高,這在升入大學那一刻已經內化成為價值取向。

第二種是關于課程、課堂內容的先驗知識。如果這種先驗知識與課堂知識重復,出于時間成本浪費的心理,學生參與度會降低;如果與課堂知識完全不重復,可能因聽不懂而降低參與度;如果與課堂知識有一定重疊,且新知識能夠調動學生對先驗知識的反思,那么參與度會升高。

“最近發展區”理論認為,學生在現有發展水平基礎上憑借自身資源,加上教師的幫助和指導,實現可能發展的水平,教育才有存在的價值和必要。“現有”和“潛在”之間的度如何衡量,學生更具有發言權和決定權。在大學里,本科生不僅評估自身已有知識,還評估自身的學習能力和學習方法,出于知識內容和學習方法的交互作用決定是否積極參與互動。

恰好這個學期現代漢語講到了語法,能特別好地將英語的結構和成分跟漢語的結構和成分進行對比……加深了我對成分的理解。 (小春)

我預習了兩次,發現老師講的其實就在課本上……完全照著課本仔細看一下,看懂了你也就能聽懂……不過恰恰是因為我知道他們講什么,我會更加積極主動地配合。 (小華)

(2)“我”的現場感知。主要是教學的現場,包括“我”在課堂上對教師專業水平的評價和認可,對教學氛圍的體驗,對教學內容于自身發展價值的判斷。高質量的體驗能引起積極的課堂參與,反之亦然。

我覺得能夠上他的課,還是特別榮幸的。 (小秋)

(3)“我”的獲得期待。學生選擇某一門課程總是帶有明確的收獲期待,期待往往來源于本科生對專業學習目標和專業發展規劃的判斷,體現專業認同水平,具有強烈的個人主義色彩。無論新生還是老生,都會基于專業對課程進行分類,并采取不同的參與策略。

老師給你分析作品,然后進行攝影實踐。我很喜歡這一類跟藝術沾邊的東西。(小實)

他的課堂上不講教育學的東西……反而說我們文學專業的東西……十分奇怪。 (小春)

(4)“我”的沉沒成本。時間沉沒成本不可忽視,投入的時間和精力越多,學生越需要在課堂上看到自己的成果。

雖然是公選課,但是你要進行小組合作,你要積極地準備材料,搜集資料,讀書,還要和大家研討,反正肯定參與得更多一些。 (小華)

(5)“我”的有限理性。積極主動或消極被動等心理特質,以及任務驅動和認識驅動可以激發有限理性。有趣的是,雖然小組活動被認為是提高學生課堂參與度的重要教學方法,但本研究發現,當學生面臨多重任務時(如下一個輪到自己展示),反而會降低當前參與,選擇把精力集中于自己的任務以保障達成度,傾聽并從其他小組吸收經驗似乎不被認為是重要的事。此外,如果課程被認為不重要,即使教師想方設法調動積極性,學生參與意愿仍較低。雖然“尊師重教”是中國社會的傳統,但似乎“教師”角色的權威在引導課堂參與方面已經不復以往。

老師已經想了很多辦法了,我很認可,但是我還是不會聽。 (小秋)

大家唯一想的就是一會要上去展示……大家準備自己的……其他人講的時候是不會好好聽的。(小華)

2.“他”——課堂參與的最大變量

(1)“他”的課堂教學。教師的教學風格、教學安排、教學設計和價值理念都會影響本科生的評估,親切的教學風格、靈活的教學設計是提升學生參與課堂的重要變量,因此,教師需要增加教學投入(包括前期投入和現場投入)。

老念PPT都不脫離講稿,我覺得聽得挺費勁的。(小春)

(2)“他”的價值理念。與本科生相契合的價值理念能促進他們對教師的認可。如果將教師比喻為課堂領導者,學生比喻為追隨者的話,顯然,追隨者對領導者的認可,與是否認同其價值理念有很大關系。[18]

他會在課上發表自己的觀點,用批判的視角去看事情。我覺得特別好,我需要學習這樣的思維。(小春)

(3)“他”的社會標簽。“他”的社會地位更高,學生會形成“他更厲害”的預設。同時,“他”的社會標簽也與專業水平形成一定程度的對仗關系。當專業水平高,社會標簽也高,能進一步激發“我”的課堂參與熱情;當專業水平低時,“我”則從社會標簽出發,尋找這種低水平的合理性或者相悖性。

公共外語課讓教授來講應該是比較少的……我去看了,這個老師是教授。(小實)

3.“他們”——課堂參與的周圍變量

“他們”指本科生的同伴關系,是一個主要參照群體。如果同伴普遍沒有顯性的課堂參與行為,“我”的顯性課堂參與也會降低。中國社會傳統“中庸”文化強調“保持平衡、不走極端”,這十分典型地表征了中國人的獨特思維特征。即使是被社會普遍譽為“特立獨行”的“零零后”一代年輕人,依然保留著“中庸”的文化傳統。

班上其他的同學,他們也比較少(互動),可能只有一兩個人會回答問題。 (小華)

4.“它們”——課堂參與的外圍變量

(1)上課空間與上課時間。一些顯性的課堂物理因素也會影響學生的學習投入,例如課程時間安排和空間安排。教室大小、桌椅排列方式、上課人數的多少影響顯性課堂參與的狀態,均可以通過學生在教室的分布體現出來。課堂人數與顯性課堂參與成反比。

尤其是在下午覺得特別累,上了一天的課,到5:00左右又餓了,那個時候上課就是最難熬的。(小實)

肯定要往前坐,坐在后面都要睡覺的。 (小華)

(2)物理空間與心理空間。在當代本科課堂上,師生之間的物理空間設置了多重電子設備,如在線課堂教學平臺、固定的多媒體設備等,筆記本電腦、平板電腦和手機的廣泛應用,對教師課堂教學、學生課堂學習的樣態產生了更加復雜的影響,使師生交往的距離無法用身體距離簡單衡量,進一步影響師生之間的心理距離。尤其是面對高校擴招、大班授課的教學情境,師生之間的心靈互動越來越少,學生對教師的“工具性”評價越來越多。知識的“教授方”與“接收方”在師生角色之間已經形成了不可磨滅的主體間性,物理距離和心理距離的拉長則進一步加劇了這種間性。

(教師)離我近一點我會積極。(小華)

他是線上課,本來就距離很遠,然后現在這樣一搞①,又跟學生完全拉開了距離。這堂課太煎熬了。(小春)

綜上,學生課堂參與行為受復雜、多維的因素影響,且各個影響因素之間還存在交互作用。尤其是在不斷變化的課堂教學樣態之下,這些新生代、承擔國家未來發展任務的本科生是如何理解本科課堂教學,又是如何決定自己的學習行為,值得進一步反思和探索。

五、研究結論與討論

(一)研究結論

本研究認為本科生是基于“無聊有意思”“不需要需要”這兩種向度看待課堂參與的。這兩種向度構成交叉二維象限,形成內生型顯性參與、內生型隱性參與、外生型參與、不參與四種課堂參與模式。基于課堂參與行為的影響因素生成一個“多變量單主體”的機制。課堂參與由“我”對課堂的認識決定,尤其是“我”對課程的價值判斷。“他”“他們”“它們”營造了小社會空間和物理空間,成為影響主體判斷的變量,但不是決定性因素。這些變量的影響最終落到了“我”對自身專業發展與學習的理解上來。學生的參與根植于意義系統,受學生個人成長的價值追求和內在學習信念驅使,從而催生認知因素向行為表現轉化。

(二)研究討論——“我”的課堂參與真的不高嗎?

表面上,課堂觀察的確支持了前人的研究成果,即本科生課堂參與程度不高。但對訪談資料的深度剖析發現:首先,對于學生來說,上課并非“舞臺呈現”那樣需要肢體、動作、表情隨時進行“表演”,課堂學習于他們是意義系統的重構,是學術資本的累積。非顯性參與方式并不代表不投入、不思考。其次,在目前強調“本研一體”的連貫式人才培養模式的指引下,本科生的學習模式一定程度上繼承了高中“以學為主”,以“專業累積”為上的“寬基礎、厚口徑”的學業模式,對專業知識的厚度提出了更高的要求,本科學習的目的不必然為了“爭鳴”,也為下一步的學術研究打基礎,這在某種程度上促成了“內隱式”課堂參與行為的生成。最后,從研究結論來看,學生的課堂參與主要由個人對課程的認知、情感和動機決定,這也意味著,學生自小形成的關于“上課”即“知識傳授”的刻板印象,不易隨著進入大學而改變。若大學課程再以知識傳授型、“排排坐”、灌輸式為主,則不能過度苛責大學生沿用慣有的學習方式。

(三)文獻對話——為內隱式課堂參與辯護

即使課堂教學改革的號角已吹響,在中國頂尖的大學里,“安靜的課堂”卻并沒有發生根本性變化,顛覆性的教學樣態變革依然屈指可數。例如2009年,清華大學史靜寰教授領銜展開的“大學生學習性投入調查”表明,34%的清華學生自我報告“從未在課堂上發言或參與討論”。[19]2020年,呂林海印證,中國一流大學本科生在“認真復習、不遲到、不早退等良好學習習慣”或“規范驅動的學習參與”上,相對于課堂討論、同伴互動、師生互動等“理智驅動的學習參與”表現更優。[20]或許,與其急于進行根本性的教學樣態改革,不如深入探討內隱式課堂參與的現實原因及深層文化。

首先,雖然大量研究證實教學方式的變革會改善學生的學習效果,如Fassinger提出教師上課提問能夠促進學生智力發展[21];Eliason將大學生課堂參與的好處總結為能夠提高成績、獲得批判性思維、促進書面和口頭交流、欣賞文化差異和進行群體人際交往。[22]但是,在中國并沒有實證研究證實,基于討論的、互動的課堂教學效果要優越于認真的傾聽和安靜的思考,基于西方文化的學生調查結果能否移植到中國學生身上,仍然值得探討。

其次,雖然有觀點認為現代大學“知識的統一性”已被打破,知識分化日益加速,科研的地位日益高漲,但“講授法”已不契合現代大學的知識氛圍[23],且互動式、項目式的教學方法被大力倡導,學生卻并未對傳統講授法憤而反之。因為在本科生的認知中,課外的科研項目、團體活動等所帶來的邊際效益具有更大的吸引力,而課程學習只是基礎累積的過程。

再次,受儒家文化影響,盡管中國學生已使用交互學習、展示學習、主動學習等方式,但“沉靜”“內斂”等文化的牽制力量依然深厚[24],傳統文化品格依然強烈塑造著學生的行為模式。這種塑造體現在兩個方面:一個是“沉默”的傾向,或“沉思”的偏好;另一個是學習的功利價值。中國學習者的學習動機,一方面表現為內在的求知和發展的“自我完善”(內圣),另一方面則表現為外部的功名和事業的“完滿成功”(外王),后者往往會彰顯得更加強烈。[25]當代大學生對個人發展具有明確判斷和理性,不同種類的課程和課堂活動都被他們解讀,并且轉化為實現個人目標的等量符號,以此決定他們的課堂參與和行為表現。

當代本科生是深受國際化、信息化影響的一代,但也是傳承了中國文化“允執厥中”的一代,在這一語境下,與其盲目要求開展課堂教學的“探究”“交互”“改革”,不如挖掘本科生參與課堂學習的內在需求,尊重中國學生的學習習慣,并加以擴展,尋求當代大學生將個人學習、專業成長與更廣泛的社會意義相連接的培養路徑,更具有現實意義。

六、研究反思

本研究最后呈現了學生課堂參與的單主體地位如何調和教師的課堂主導地位的隱憂,在課堂參與的生成機制中,“我”的主觀是最為突出的,其次還有“他”的作用。本科生的自我意識鮮明地體現在所有訪談資料中,滲透于“這門課程知識對我是否有用”“是否有助于我考研”“我是否學得好”“占用我多少時間”等“我”的判斷之中。

雖然教師教學行為的正向改變在一定程度上將內隱性課堂參與推動到外顯性課堂參與。然而,負向改變(或維持)也會產生一種反向推力,使顯性的課堂參與消解為內隱性,甚至是不參與。“教師”的身份符號已不足以支撐當代大學教師像過去一樣具有教室內的絕對主導權,當教師權威進一步被窄化為“專業水平”和“社會地位”等,標簽水平較低的教師將在課堂中失去學生的關注。過度強調以“學生為中心”的自由選擇,只會使師生關系被扭曲為“奏技者與看客”、課程販賣者與用腳投票的消費者之間的關系。[26]但是,當“我”完全決定了課堂參與的話語體系,那么,教育的權威性、教師的課堂主導地位到底如何體現呢?

(感謝北京師范大學校級研究方法課程質性研究方法授課教師朱志勇教授、王曦影教授的指導。)

注釋:

①指教師在課上花很長時間公開指責學生的上課態度問題。

參考文獻:

[1]LERAAS B C,KIPPEN N R,LARSON S J.Gender and Student Participation[J].Journal of the Scholarship of Teaching and Learning,2018,18(4):51-70.

[2]鄭浩,陳晨,張印鵬.教師肯定對本科生課堂教學參與行為的影響機制研究[J].中國高教研究,2020(10):88-95.

[3]鄭文奇,王真真.基于扎根理論的大學生課堂參與作用機制研究[J].煤炭高等教育,2020,38(2):69-75.

[4]高慧斌.大學生課堂參與度亟待提高[N].中國教育報,2015-07-08(5).

[5]ASTIN A W.Student Involvement:A Developmental Theory for Higher Education[J].Journal of College Student Development,1999,40(5):518-529.

[6]DANCER D M,KAMVOUNIAS P.Student Involvement in Assessment:A Project Designed to Assess Class Participation Fairly and Reliably[J].Assessment & Evaluation in Higher Education,2005,30(4):445-454.

[7]高慧斌.大學生課堂參與狀況及影響因素調查分析[J].大學(研究版),2014(11):64-71+56.

[8]郝一雙.大學生課堂參與行為分析[J].高等工程教育研究,2007(6):131-134.

[9]蔣桂珍.大學生性格因素與課堂參與模式的相關性[J].教育評論,2008(2):79-82.

[10]MAZIHA S,RHAMN N,YUNUS M.Perceptions Towards Classroom Participation:A Case Study of Malaysian Undergraduate Students[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2010(7):113-121.

[11]XU Y,QIU X.Necessary but Problematic:Chinese University English Teachers’ Perceptions and Practices of Assessing Class Participation[J].Teaching in Higher Education,2020:1-18.

[12]ROCCA K A.Participation in the College Classroom:The Impact of Instructor Immediacy and Verbal Aggression[J].Journal of Classroom Interaction,2008,43(2):22-33.

[13]李佳美.論教師、學生、文化因素對大學生課堂參與的影響[D].北京:首都師范大學,2003.

[14][21]FASSINGER P A.Understanding Classroom Interaction:Students’ and Professors’ Contributions to Students’ Silence[J].The Journal of Higher Education,1995,66(1):82-96.

[15]WEAVER R R,QI J.Classroom Organization and Participation:College Students’ Perceptions[J].The Journal of Higher Education,2005,76(5):570-601.

[16]葉立軍,彭金萍.課堂沉默現象的成因分析及其對策[J].教育理論與實踐,2013,33(17):44-46.

[17]班杜拉.思想和行動的社會基礎:社會認知論[M].林穎,等譯.上海:華東師范大學出版社,2018.

[18]SIDANI Y M,ROWE W G.A Reconceptualization of Authentic Leadership:Leader Legitimation via Follower-centered Assessment of the Moral Dimension[J].The Leadership Quarterly,2018,29(6):623-636.

[19]羅燕,史靜寰,涂東波.清華大學本科學情調查報告2009:與美國頂尖研究型大學的比較[J].清華大學教育研究,2009(5):1-13.

[20]呂林海.“拔尖計劃”本科生的“學習參與”及其發展效應研究:基于全國12所“拔尖計劃”高校的問卷調查[J].教育發展研究,2020,40(Z1):26-38.

[22]ELIASON M J,TURALBA M J R.Recognizing Oppression:College Students’ Perceptions of Identity and its Impact on Class Participation[J].The Review of Higher Education,2019,42(3):1257-1281.

[23]呂林海.“深度學習”視域下的大學“金課”:歷史邏輯、考量標準與實現路徑之審思[J].高校教育管理,2020,14(1):40-51+62.

[24]LAW N,YUEN A,CHAN C,et al.New Experiences,New Epistemology,and the Pressures of Change:The Chinese Learner in Transition[M]//CHAN C,RAO N.Revisiting The Chinese Learner:Changing Contexts,Changing Education.Dordrecht:Springer Netherlands,2010:89-129.

[25]DAVID A W,JOHN B B.The Chinese Learner:Cultural,Psychological,and Contextual Influences[M].Hong Kong:Camberwell,1996.

[26]劉云杉.自由選擇與制度選拔:大眾高等教育時代的精英培養:基于北京大學的個案研究[J].北京大學教育評論,2017,15(4):38-74+186.

(責任編輯陳春陽)