醫衛類高職院校志愿服務機制探析

陳金蓉 牛浩 葛萍

摘要志愿服務作為實踐育人的重要方式,是大學生增強社會認知和提升道德素養的有效途徑。本文通過對醫衛類高職學校志愿服務的調查,分析醫衛類高職學校志愿服務現狀,進一步提出建立志愿服務機制的路徑和舉措。

關鍵詞 醫衛類 高職院校 志愿服務

中圖分類號:G455.7文獻標識碼:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2021.17.006

AnalysisofVoluntaryServiceMechanisminMedicalandHealthVocationalColleges

CHEN Jinrong[1], NIU Hao[2], GE Ping[1]

([1]Jiangsu Health Vocational College, Nanjing, Jiangsu 211800;

[2]Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, Jiangsu 210023)

AbstractAs an important way of practical education, volunteer service is an effective way to enhance college students’ social cognition and moral quality. Based on the investigation of voluntary service in medical and health vocational schools, this paper analyzes the current situation of voluntary service in medical and health vocational schools, and further puts forward the path and measures of establishing voluntary service mechanism.

Keywordsmedical and health; higher vocatioal college; voluntary service

以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,貫徹落實《中長期青年發展規劃(2016-2025年)》和《共青團中央改革方案》有關要求,2018年,出臺了《關于推進青年志愿服務工作改革發展的意見》。黨的十九屆五中全會通過的《建議》強調:“提高社會文明程度要推動形成適應新時代要求的思想觀念、精神風貌、文明風尚、行為規范,健全志愿服務體系,廣泛開展志愿服務關愛行動。”志愿服務提倡的“奉獻、友愛、互助、進步”精神,契合社會主義核心價值觀的根本要求,是深化國家精神文明建設的重要形式。目前,醫衛類高職學校志愿服務在依托社會實踐提升學生綜合素質上有著積極作用。

1醫衛類高職院校志愿服務的育人功能

1.1鑄就醫學生良好的職業精神和職業承諾

志愿服務的精神內核與大醫精誠、慈濟蒼生、救死扶傷的醫學精神和價值觀有高度契合性,通過參與志愿服務活動,潛移默化地影響著醫學生志愿更好地增強人文主義關懷,培養醫學生“醫者仁心”的職業承諾,強化醫德醫風素養,激發學生濟危扶厄、自信敬業的職業精神。

1.2增強醫學生的社會責任感

作為將來從事醫學事業的專門人才,醫學生的職業生涯事關患者的性命健康,因此醫學生要有特別強的社會擔當意識和高度的事業心。志愿服務對大學生具有引導效應,通過參加志愿服務活動,醫學生能夠逐漸加深為他人服務、無私奉獻、以集體利益為重的理念,獲得認同感和滿足感,實現自我價值和社會價值。

1.3堅定中國特色社會主義自信的人文意蘊

志愿服務精神是中華民族精神和時代精神的統一體現,包含著先人后己的奉獻精神、與人為善的博愛理想、和合共生的發展觀念以及對和諧社會的價值訴求。通過志愿服務活動,醫學生可以感受到人與人之間和衷共濟、攜手共進的重要性,感受到集體和社會的溫暖,從而弘揚社會正能量,使社會主義核心價值觀落地生根。

2醫衛類高職院校志愿服務問卷調查分析

為進一步了解志愿服務參與情況,對高職學校志愿服務提出建設性的意見和建議,本研究以江蘇衛生健康職業學院為范本,遴選部分專業,對385名學生進行了問卷調查。回收的調查問卷中,在性別比例方面,男生107人,為27.79%,女生278人,為72.21%;在年級分布方面,一年級178人,為46.23%,二年級128人,為33.25%,三年級79人,為20.52%;在專業構成方面,康復治療技術152人,為39.48%,中醫康復治療技術44人,為11.43%,針灸推拿技術145人,為37.66%,醫學美容技術42人,為10.91%,其他2人,為0.52%。

2.1志愿服務活動了解程度

在對自己大學的志愿服務活動的了解程度方面,有了解并經常參與的133人,占34.55%;有了解但沒有參加的146人,占37.92%;不太了解有機會會參加的10人,占26.49%(見圖1)。

2.2參加志愿服務的次數不足

參加志愿服務的次數方面,只有69人參加過5次以上的志愿服務,37.14%的同學只參加過1-2次的志愿服務活動,27.27%的學生甚至沒有參加過志愿服務活動(見圖2)。

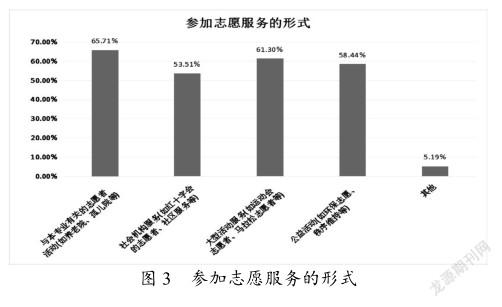

2.3參加志愿服務的形式豐富多樣

在調查中發現,學生參加志愿服務的形式比較多樣,既有與本專業相關的志愿活動,也有與社會機構合作的服務活動(見圖3)。

3醫衛類高職院校校志愿服務項目調查分析

文章以江蘇衛生健康職業學院為例,對大學生志愿服務項目開展了調查研究。“護航者”健康助老志愿團隊活動項目,是一支由康復治療專業、針灸推拿專業、中醫康復專業以及醫學美容專業等73名醫學生共同組成的青年志愿者團隊。該項目以“奉獻社會,學以致用”為核心宗旨,針對老年人口及傷殘人士的健康問題,定點南京市浦口區銀杏樹老年人服務中心,同時還擴展了南京瑞海博康復醫院實踐基地,進行醫學專業的康復保健志愿服務。

3.1項目產生的背景及其獨特性

隨著“健康中國”進程的逐步推進以及人口老齡化的日益加重,老年人康養問題日益受到關注。與此同時,國家對殘疾人生活保障制度的完善,使得傷殘人士的身體健康狀況也受到更多的關注。“護航者”健康助老志愿團隊秉承“奉獻社會,學以致用”的原則,給老人送去關懷與問候的同時,針對孤寡人群的健康需求開展相關志愿服務,讓老年人身心受益。此外,團隊成員也在不斷學習進修,努力提高自身專業素養,主要有江蘇省人民醫院的專家座談會,中國腫瘤學焦點學術大會,院志愿者動員大會,鐘山應急組織急救培訓以及定期前往瑞海博康復醫院跟隨技師學習康復手法操作,提升專業素養,切實服務患者健康。

3.2項目資源拓展及營銷拓展策略

現階段已與圓夢公益等多個志愿組織達成合作協議,未來會加強與其相關的合作。同時,加強與鐘山應急組織的合作,爭取建立與其長期合作的關系,在服務組織的同時,提升團隊志愿者的急救能力。自項目實施以來,多渠道、持續性開展系列宣傳報道,并有針對性的在社區開展老年人志愿服務需求,針對康復醫院進行問卷調查,積極開展互聯網的線上推廣,借助微信、QQ、微博等網絡平臺宣傳“護航者”健康助老志愿團隊,拓展志愿基地,將更廣泛的學生群體納入志愿者團隊。

3.3項目已取得的成效及社會現實的意義

經過多年的發展,“護航者”健康助老志愿團隊已經具有較完備的體系和固定長久的志愿服務項目,堅持每周必去一次,銀杏樹服務一次最少2小時,瑞海博醫院則一次至少6小時,累計志愿服務將近10000小時。“護航者”健康助老志愿團隊于2016年9月獲得全國青年公益項目大賽優秀獎。疫情常態化情況下,于大學生而言,只有堅守志愿服務,才能對活動了解程度越深,越能領悟其中的宗旨與精神,越能體會志愿服務過程的艱辛,確立正確的人生觀,從而實現個人發展。

4后疫情時代醫衛類高職院校志愿服務機制優化策略

4.1構建項目追溯和云端互動平臺,賦能志愿服務的可持續發展

缺乏可持續性是志愿者團隊面臨的突出矛盾,還是干擾志愿服務成效的核心要素。運用與醫院、社區等機構建立長效協作機制的志愿服務新范式,完善志愿者服務登記和活動記錄機制,推進信息技術與志愿服務深度融合,利用QQ群、微信群、視頻會議平臺等云端互動平臺,及時掌握服務對象的相關需求,隨時交流分享志愿者的經驗體會,完善志愿服務的持續改進措施,保證志愿服務大有可為、大有作為。

4.2圍繞服務對象健康各環節保健需求,豐富志愿服務內涵和外延

在設計服務項目時,充分了解新時代人民群眾對衛生健康的新需求,注重融入院校特色,創新項目形式,使志愿者在項目過程中學以致用,在利用專業特長的同時增強操作能力,使志愿服務與專業知識相融通,既契合受助者的訴求變動,又可活躍志愿者的服務熱情。

4.3堅持學生發展為中心,健全志愿服務評價反饋

構建三層次立體化志愿服務成效評價模式,優化政策激勵措施。評價體系第一層次是志愿服務質量控制機制,包括志愿服務目標達成、志愿服務指導評估、志愿服務技能掌握情況、志愿服務活動效果等,不斷改進活動內容和方式,以實現其始終與學生素質拓展要求相符合。第二層次是畢業要求實現狀態評估舉措。每屆學生畢業后,針對教學質量報告等進行大數據分析,評估學生志愿服務活動對綜合素質拓展等畢業要求的達成情況。通過畢業要求達成情況了解志愿服務活動在育人成效中的問題、分析原因并提出整改舉措,反饋于后續志愿服務活動改革與服務項目設計中。第三層次是志愿服務活動成效的第三方評價機制。通過第三方評估,結合志愿服務活動的特色和定位,持續改進志愿服活動的內容、方式和目標要求,使其始終與學生成長需要和社會需求相符合。

4.4健全志愿服務活動激勵機制

結合志愿服務動機表格的問卷研究,從高到低分別是職業生涯、自我增強、價值表達、學習理解、社會交往、自我保護。通過分析反映出醫學生志愿服務動機很大部分的是職業生涯和自我增強,參與者期盼經過醫療單位的志愿服務提早知曉自己的職業路徑,增強自身職業承諾,而志愿服務動機的實現,從而廣泛吸納各類人員投身志愿服務活動。針對這一結果,在參加志愿服務過程中對志愿者采取正向激勵,鼓勵其關注自我養成、經驗積累、素質提升、善于溝通、增強獲得感等層面的成效,積累人際交往和發揮主觀能動性化解實際問題的經驗,并使這些經驗轉化為志愿者主動投身各種志愿服務的內生動力。

*通訊作者:牛浩

基金項目:本文系2017年江蘇省高校哲社思政項目,“健康中國”視域下高職中醫藥專業實踐育人模式研究(編號:2017SJBFDY193)階段性成果;本文系江蘇衛生健康職業學院2018年度院級科研項目(康復品牌專項),職業承諾視角下的康復治療技術專業學生頂崗實習研究,(編號:JKPY1806)階段性成果

參考文獻

[1]錢玉婷.新常態下高職院校志愿服務體系初探[J].太原城市職業技術學院學報,2015(12):152-153.

[2]彭玉京,周頻.醫藥衛生類高職院校實踐育人共同體建設研究[J].西部素質教育,2016,2(23):105-106.

[3]關于推進青年志愿服務工作改革發展的意見[J].北京青年工作研究,2018(3):32-35.

[4]翟亞奇,楊穎輝.醫科大學生院校合作志愿服務模式研究[J].農場經濟管理,2019(6):59-61.

[5]張宇,孫佳明.中醫院校第二課堂育人機制研究[J].湖北開放職業學院學報,2020,33(13):85-86.