長三角大都市區文化景觀特征評估

謝雨婷

(比利時)克里斯蒂安·諾爾夫*

1 研究背景

1.1 文化景觀與城鎮化的聯結

景觀作為一種復刻(palimpsest),展現了當地的文脈,并記錄了歷史上自然和人工干預互動下的景觀演變過程[1]。地形地貌、水系、土壤、植被等要素塑造了自然景觀特征,人類通過改造自然環境營造了包含農業、水利系統和城鄉聚落等在內的文化景觀系統。在快速城鎮化背景下,由城市、工業景觀元素組成的城市景觀系統則通過一種通用的、同質化的空間邏輯,用現代土地利用模式疊加于歷史文化景觀系統之上,幾乎完全抹去了其景觀肌理和結構。

長三角大都市區是中國城鎮化程度最高、文化景觀變化最為劇烈的地區之一。悠久的聚居、土地圍墾、筑圩和集約化農業生產,共同塑造了圩田景觀這一典型文化景觀的結構與特征。然而自改革開放以來,在城鎮化、工業化及現代農業實踐中,對于本土自然系統特征和社會文化、生活的漠視,使得歷史文化景觀不斷喪失多樣性和連續性。持續擴張的建成區侵吞了縱橫交錯的運河與湖泊,高速公路在田野間肆意縱橫穿插,傳統水鄉民居被拆除,取而代之的是大規模的、同質化的居住區。當前的三角洲景觀是一個由衰退的自然景觀、逐漸消失的歷史文化景觀及混合的工業和城市景觀元素組成的高度動態、破碎化的綜合體[2]。因此,在緊湊、動態的城鄉空間中,對現存文化景觀元素和結構的保護與轉型迫在眉睫,有必要重構其景觀特征與功能,以滿足人們對于多功能空間日益增長的需求。

1.2 大都市區文化景觀特征的研究方法

在國際風景園林界,自20世紀80年代中期開始,以歷史景觀特征評估(Historic Landscape Characterisation)[3]、景觀特征評估(Landscape Character Assessment,LCA)[4]等為代表的景觀特征分類與評估方法日趨成熟,并在文化景觀保護與規劃實踐中得到了廣泛應用。不同于70年代盛行的應用于土地利用規劃和管理中的定量景觀評價方法,LCA強調景觀特征的差異性與多樣性,不對景觀價值的優劣進行區分[5]。目前,LCA的研究對象不局限于景觀資源最優的國家公園、風景名勝區等,也被廣泛應用于鄉村地區的日常景觀,并逐漸拓展到城市、郊區和小城鎮景觀。但在西方城市化的語境下,這些城鎮景觀與周邊廣袤的鄉村地帶依然具有明顯的邊界和特征區分,缺乏對于快速城市化地區混合、破碎化的大都市景觀的特征研究。

類型學(typology)是一種通過抽象提取來探討現象之間模式關系的研究方法[6]。類型學即分類,通過對事物表象的共同特征進行系統性分類,來研究不可見的、塑造類型的決定性基礎,即原型(prototype)[7-8]。張文英認為類型問題是景觀的本質問題,是一種內在法則,將空間形式與人類生活方式結合起來[8]。Condon提出建成景觀的分類可基于自然景觀的原型,以及將人類對景觀的干預這一社會層面也作為分類依據[7]。Condon選擇了景觀的自明性、人類干預的結果、不可簡化的基本空間及象征性4個標準用于景觀分類。針對圩田這一類型的文化景觀,荷蘭學者基于形態學、類型學的研究及對不同類型的圩田城市化模式的探索成果顯著[9-10]。類型學方法論的優勢在于將復雜的建成景觀抽象化,尋找景觀原型及其背后的空間邏輯,并針對某一種類型,而不是具體的每一個對象提出具有通用價值的空間策略。

在我國,對于景觀特征和類型的研究方興未艾,缺乏對本土化、適應景觀急劇變化地區的研究方法的探索。對于文化景觀的保護聚焦于具有“杰出普遍價值”的世界文化遺產[11],缺乏對日常景觀的關注。規劃設計實踐則局限于具有優質景觀資源的村莊點狀改造與更新,缺乏在更大尺度對于文化景觀特征及其如何在城鎮化中協同轉型的討論。針對快速城鎮化地區,對景觀變化的研究則主要集中在應用基于GIS的景觀生態學途徑對景觀格局演變的定量研究,研究成果存在無法與空間形態設計相銜接的隔閡。

2000年之后,跨尺度的景觀特征評估方法LCA被引入中國,改良后應用于香港大都市景觀、武陵山山地景觀、三亞市鄉村景觀等多尺度、多類別的景觀特征分區、分類與評估[12-14]。除香港案例外,其他案例通過GIS疊加各要素圖層獲得了區域尺度的景觀特征區與類型,缺少對景觀類型的特征描述、變化趨勢的視覺化表達等定性的研究成果,無法為區域尺度以外的景觀實踐提供參考。因此,有必要探討本土化、系統化的研究方法論,用于指導長三角大都市區跨尺度的文化景觀保護、管理和規劃實踐。

2 場地介紹

長三角地區(太湖流域)面積為3.69萬km2,容納了將近6 000萬人口。平原河網地區平均海拔為2~7m,占流域總面積的80%,其中圩區占比52.7%[15],為該流域的基本地理單元與景觀基底。蘇州市是長三角城鎮化最為劇烈、文化景觀多樣性和保存度最高的區域之一,因此聚焦蘇州市作為城市尺度的研究場地。蘇州市地勢低平,河流、湖泊、灘涂面積占全市土地面積的36.6%①,自古以來就形成了南北、東西縱橫交錯的河網水系[16]。吳江區為蘇州市下轄區,位于太湖東南側,全域均在圩區,因城市的快速擴張、鄉鎮企業與現代農業和漁業的發展形成了大片標準化、工業化的新型農業、工業與聚落景觀結構,歷史景觀與現代土地利用開發的矛盾十分突出。

3 研究方法

該研究將LCA及圩田類型學研究方法本土化應用于長三角大都市區的多尺度文化景觀特征研究。研究過程分為界定目標與范圍,桌面研究,場地調研,圖術(mapping)②、描述與分類,景觀策略5個步驟。

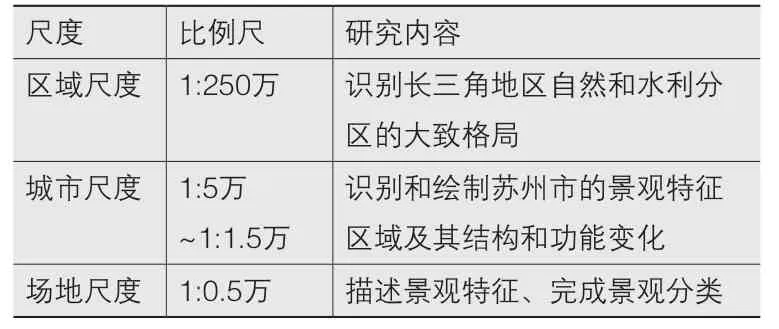

表1 研究尺度與內容界定

3.1 界定目標與范圍

為系統化研究大都市區的文化景觀特征,從而在多個尺度為景觀變化管理和城市發展提供空間策略,界定了3個研究尺度(參考了我國地形圖繪制、城鄉規劃體系的相應比例尺)及相應的研究內容(表1)。

3.2 案頭研究

在區域尺度,疊加長三角綜合自然區劃圖(氣候、地貌、水文、土壤、土地及植被覆蓋等自然要素)與水利分區圖(地形、水資源特征、圩區比例、雨洪管理等人文要素),識別和繪制景觀特征區域,并對其自然、水利及土地利用特征進行描述與評價。在城市尺度,疊加長三角各城市行政區劃邊界,繪制蘇州市景觀特征地圖草案。

3.3 田野調查

在城市尺度,選擇蘇州市景觀特征區域的典型片段進行調研與mapping,視覺識別該區域的核心景觀元素與特征,并記錄現狀和未來變化的風險。同分類與描述階段迭代進行,不斷校正蘇州市景觀特征地圖。

3.4 Mapping、描述與分類

3.4.1 Mapping景觀結構

景觀作為一種復刻,由不同時期的歷史層疊加而成,當前的景觀結構和特征保留了各個時期的景觀形態遺留痕跡。本研究將景觀結構分解為3層,在1:2.5萬選取蘇州市景觀特征區域的典型片段(10km×10km)進行疊圖(layering),分析景觀元素是如何在3個景觀分層中相互作用、相互塑造的:1)自然基底層,由地形和水文條件形成的自然景觀肌理(水體、等高線等);2)歷史文化景觀層,由于農耕、土地圍墾和筑圩等人類活動與自然景觀相互作用形成的農業景觀形態(主要為幾何形態,包括圩田地塊與邊界、魚塘肌理、鄉村聚落等);3)當代城市及工業景觀層,展示了如城市住宅、基礎設施和工業等土地利用的形式疊加在農業景觀之上形成的景觀結構(城市街區、工業區、基礎設施等)。在1:0.5萬的場地尺度,聚焦天地圖測繪地圖上更多的景觀元素細節,相應地mapping 3個圖層來解讀元素之間的空間組合關系。

圖1 長三角地區景觀特征地圖(謝雨婷繪)

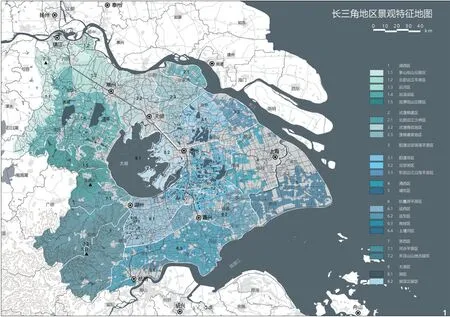

圖2 蘇州市景觀特征地圖(謝雨婷繪)

3.4.2 景觀屬性與分類

從城市尺度到場地尺度,將景觀結構及元素組合的復雜性和多樣性不斷簡化、抽象化,提取和總結空間模式的景觀屬性(landscape attribute),推導景觀原型及其背后的構成法則,從而作為分類的標準和依據。

在這個過程中,對景觀屬性的研究借鑒了伍斯特郡LCA案例[17],選取了地形這一自然要素,聚落、土地利用、樹木覆蓋3個文化要素的景觀屬性作為分類標準;改良荷蘭圩田類型學研究中圩田土地分割模式的屬性[10];以及從mapping結果中歸納水系格局用以區分和描述蘇州市文化景觀類型。此外,通過mapping圩田的形態生成和演變過程,追溯長三角地區歷史上的4種圩田原型,即溇港圩田、涇浜圩田、湖蕩圩田和標準化圩田[2],將蘇州市圩田景觀的空間模式及其屬性與4種圩田原型進行比較分析,用于輔助圩田景觀分類。

3.4.3 景觀特征評價

為進一步將城市與工業景觀層疊加到歷史文化景觀層的過程可視化,研究以20世紀80年代為快速城鎮化初始的節點,在1:5萬和1:1.5萬通過mapping多個時期的景觀結構,總結景觀特征變化的通用規律,以及景觀元素之間的協同演變過程。對景觀特征的顯著性與韌性進行定性評價,區分基本元素、廣布元素及基本模式與結構。

3.5 景觀策略

針對不同的景觀類型,基于其景觀特征的顯著性與韌性評價結果,提出相應的景觀保護、轉型與重構的空間策略。

4 研究結果

4.1 景觀特征分區

在區域尺度,界定了8個景觀特征區域以及21個次級區域(圖1)。對各個區域的自然、水利與土地利用特征的綜合評價結果如下。

湖西區和浙西區處于西部山地丘陵地區,為全域海拔最高的地區,其他區域分布于太湖平原地區。太湖區和杭嘉湖平原區是熱量條件最優越的區域,為全國重要的商品糧與水產養殖基地。其中杭嘉湖平原區也是桑園、茶園和果園等園地的主要分布區[18],區域中湖泊眾多,水面積居首位,圩區率③67.2%,但排水條件在各區中處于末位[19]。武澄錫虞區、東部沿江沿海平原區、浦東區與浦西區地形平坦,海拔3~5m,水網稠密,歷史上為農業高產區,其中浦東區與浦西區的圩區率高達100%和95.8%,但耕地率最低,以城市化圩區為主,防潮任務重于防洪[19]。陽澄淀泖湖蕩平原區地勢最為低洼,海拔在2m左右,其圩區率為45.5%,水面率達19%,居各區之首,淡水養殖業發達,但土質黏重,漬澇災害嚴重[19-20]。此外,由于上海郊區與蘇南鄉鎮企業的發展,浦西、浦東、陽澄淀泖湖蕩平原及武澄錫虞這4個區為城鎮化、工業化程度最高的地區。

在城市尺度,疊加長三角范圍內各地級市的行政區劃,蘇州市涵蓋了7個景觀特征區域,景觀特征多樣性最高。通過mapping景觀特征區域與田野調查的校正,最終確定了蘇州市的13個景觀特征區域,吳江區涵蓋了其中4個(圖2)。

4.2 景觀特征的顯著性

以景觀特征區域4吳江區廟港鎮為例,從1:2.5萬的景觀結構圖與疊圖分析結果中觀察到,三角洲低地景觀特征受地形和水系格局(如河流、運河、溝渠和湖泊等)的影響最大,即由自然基底層決定。此外,歷史文化景觀層中的農田圍合和土地分割模式(鄉村道路、田間小徑和排水溝等)、聚落形態(民居、農田等)、植被覆蓋(樹木、林地)與新型農業用地(魚塘、果園、種植園)模式等,以及現代城市與工業景觀層中的城市街區、工業用地、基礎設施用地模式等共同塑造了疊加在自然基底層之上的景觀特征。

由蘇州市13個景觀特征區域mapping的結果可以總結,多樣化的、人工的水系格局塑造了文化景觀的基本結構:它們通過直接構成農田地塊的邊界(主要是水元素)影響了地塊的形態,從而界定了土地分割模式;聚落和樹木覆蓋模式則間接強化了水系的格局。新型的農業用地疊加于歷史景觀結構之上,但水系和土地分割模式未發生變化。因此,水系和土地分割模式是塑造文化景觀結構的基本特征,土地利用、聚落和樹木覆蓋模式則是次要特征。

4.3 景觀特征的韌性

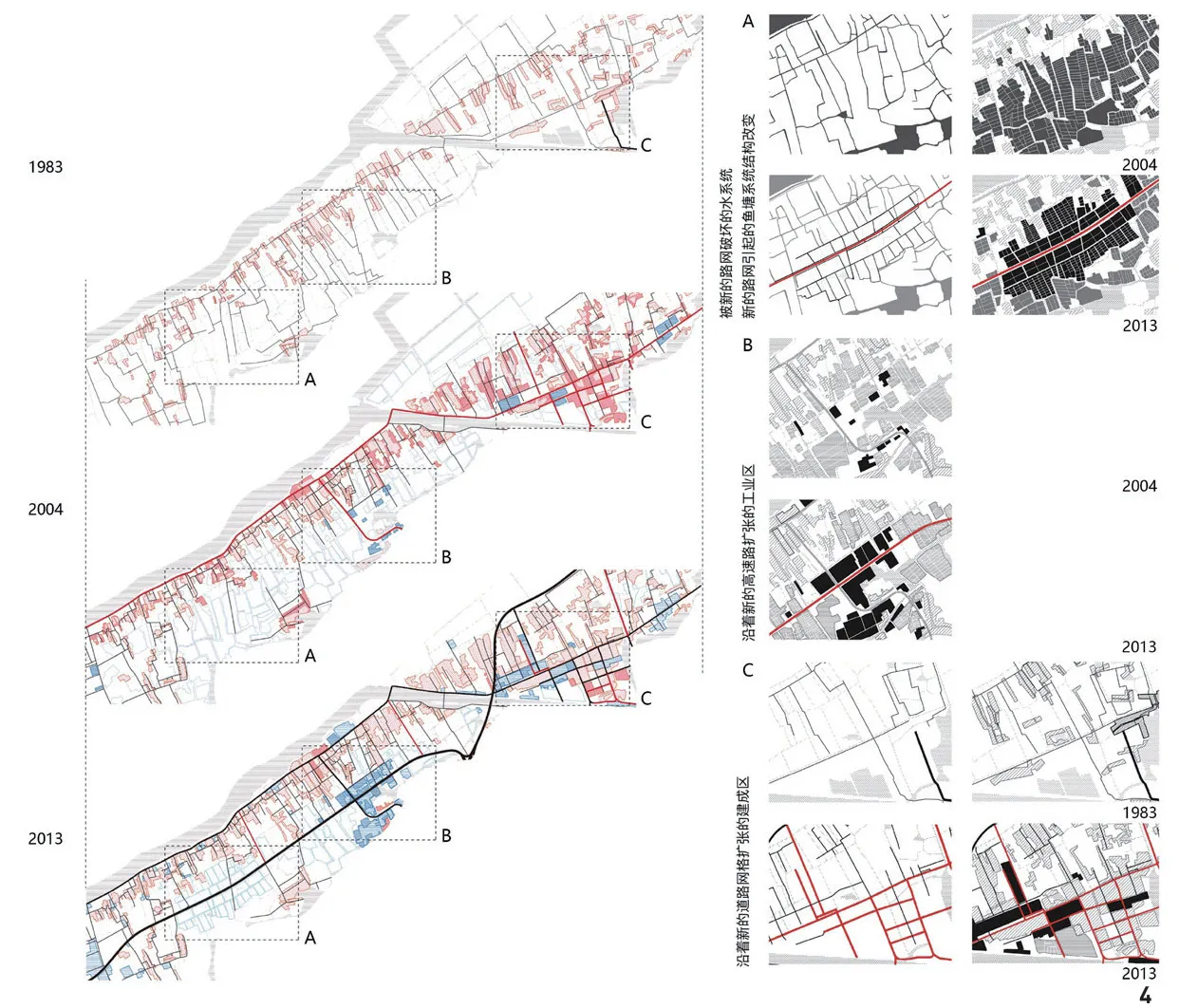

以吳江區的4 個景觀特征區域為例,在1:2.5萬和1:1.5萬,通過mapping歷史測繪地圖(1981,1:2.5萬)和多期衛星圖,比較分析在1980—2010年不同典型片段(5km×5km)景觀特征的變化過程(圖3)。

1981年為城鎮化初始階段,1:1.5萬的景觀結構圖中還未出現城市與工業景觀元素,清晰呈現了由水系與魚塘肌理、圩田的土地分割、邊界圍合模式等塑造的自然與歷史文化景觀特征。2000—2015年的mapping結果顯示了該地區鄉村城鎮化和工業化的共同規律與趨勢。區域3平望鎮顯示城市聚落、工業與魚塘沿新的路網線性集聚;區域5松陵鎮的mapping結果顯示該地區以規則式路網為基本骨架的城市發展模式導致了歷史水系和魚塘肌理急劇消失,歷史水系未在新城發展中得到利用;區域4廟港鎮與區域6南麻鎮共同揭示了以混合的居住和工業用地填充規則式路網的鄉村城鎮化和工業化模式,傳統沿水系的城鎮化模式不復存在。以區域4廟港鎮為例,在1:1.5萬放大3個節點mapping單個元素及若干相互關聯的元素之間的協同演變過程,結果顯示了道路基礎設施建設使得建設用地線性急劇,圩田景觀格局變得規則化的趨勢(圖4)。節點A顯示高速公路、城鎮道路系統的建設驅使了松陵鎮工業化的水產養殖業的發展,歷史水系結構和魚塘肌理變得規則化;節點B顯示工業區沿平望鎮的2條主干道線性聚集;節點C揭示了該地區鄉村沿道路系統城鎮化和工業化的共同規律。

總結變化趨勢可知,20世紀80年代之后快速城鎮化、工業化及農業集約化引發的城市和工業(如住宅區、工業區、基礎設施),以及新型農業用地(水產養殖、果園、種植園)的擴張是造成歷史景觀特征發生劇烈變化的主要驅動力。水系格局的變化主要由標準化的水產養殖、交通、城市住宅及工業用地的擴張引起。土地分割模式的變化也受標準化的水產養殖、建設用地擴張的影響,在區域5~8中,離散的或連綿的果園和種植園(主要為苗圃)覆蓋了歷史上劃分的地塊,但土地分割模式保留了下來。聚落模式的變化主要表現為從歷史上的沿水系線性、點狀、集群聚集等模式轉化為沿著道路系統聚集的模式。樹木覆蓋模式,則從原本主要沿水系、道路線性分布和沿聚落聚集分布向離散或連綿的果園、種植園覆蓋模式轉變。

綜上所述,不同景觀特征的穩定性和韌性有所差別:水系和土地分割模式更為穩定,因為與歷史上土地圍墾、圩田營造及桑基魚塘農業系統等農田水利活動塑造的圩田景觀結構和特征密切相關;聚落、樹木覆蓋及土地利用模式在現有的城鎮化、工業化發展中更容易發生功能、結構上的變化。

4.4 景觀特征的描述

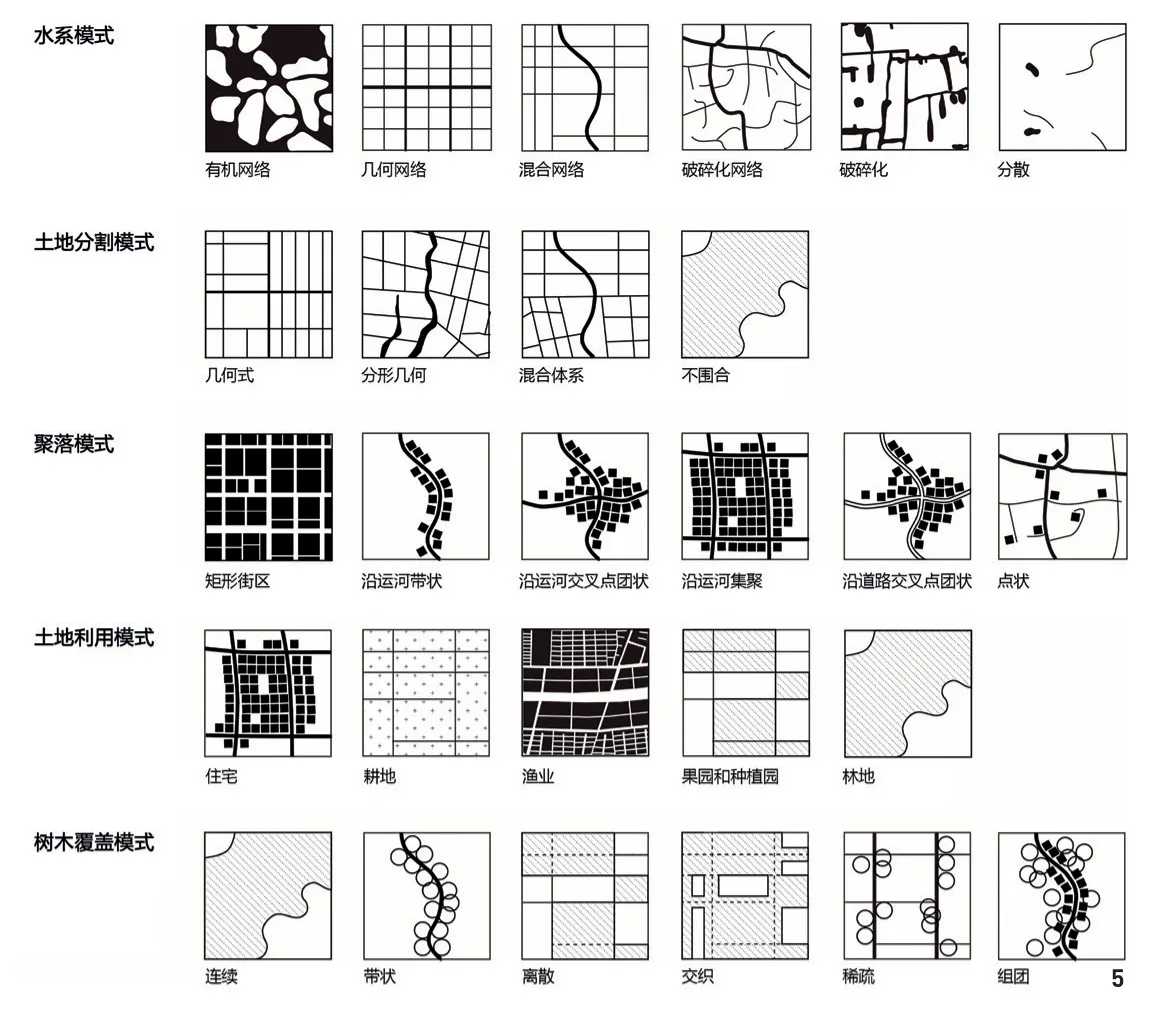

在1:2.5萬和1:0.5萬2個尺度對蘇州市13個景觀特征區域的mapping結果顯示了水系統、土地分割、聚落、土地利用、樹木覆蓋5個空間模式共同塑造了其文化景觀特征(圖5)。

圖3 1980—2010年吳江區4個景觀特征區域的景觀結構演變(楊淼、李偉浛、劉柏巖、張裕錦、柯丁溢、謝雨婷繪)

圖4 1983—2013年景觀特征區域4廟港鎮的景觀結構演變(楊淼、謝雨婷繪)

區域1老城區的歷史城市景觀主要特征為“水陸并行、河街相鄰”的雙棋盤式格局,表現為混合網絡狀的城市水系與幾何式的矩形街區。區域3為東太湖沿岸低地,由于持續的圍墾、筑圩塑造了島狀的圩田原型(稱為湖田或蕩田)[21],以有機水系網絡與分形幾何的土地分割模式為主要特征。區域4和5位于太湖沿岸的溇港圩田區,歷史上完善的橫塘縱溇交錯構成的水系網絡逐漸淤塞、消失[22],變得不規則化,因此產生了混合式的水系和土地分割模式。區域12的標準化圩田形成于20世紀50年代之后的土地整理、聯圩并圩與圩田現代化,水系與土地分割呈現規則的幾何模式。其余7個區域的圩田景觀為自10世紀開始大圩系統解體為小圩系統的產物。吳淞江流域涇浜體系的發展,形成了具有干枝結構的網狀水系,且末端水系有彎曲化現象[23],使得該區域圩田的水系格局與土地分割模式從規則化變得破碎化。具體表現為水系格局包括了破碎化網絡、混合網絡、破碎化3種模式,土地分割模式有分形幾何、混合體系2種模式。區域9屬山地景觀,呈現不同于其他平原區域的分散型水系、不圍合的土地分割模式、沿道路交叉點的團狀聚落模式與以連續的林地為主的土地利用模式。

表2 網絡型圩田景觀的保護、轉型與重構策略

4.5 文化景觀類型

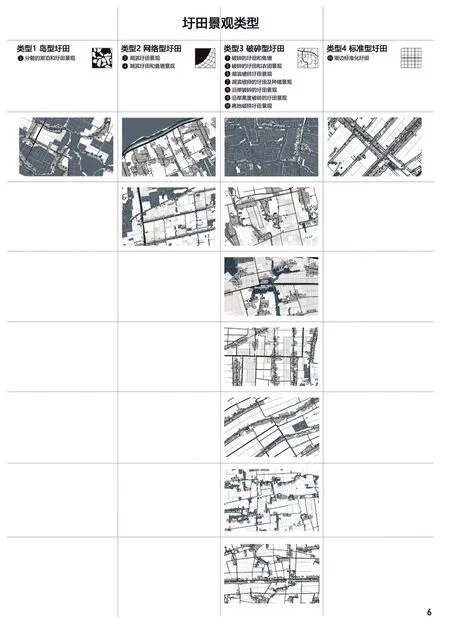

蘇州市的13個景觀特征區域的景觀類型根據地形這個三角洲景觀特征的決定性要素可分為山地景觀(區域9)和低地景觀2個大類。用水系、土地分割這2個決定低地景觀特征的基本屬性對12個景觀特征區域進行分類,得到7個景觀類型:1類城市歷史景觀(區域1)和6類低地圩田景觀。但這6類圩田景觀的特征依然有相似性和不同,疊加3個次要屬性依然無法區分,因此借鑒了荷蘭圩田的分類標準即圩田原型與圩田技術對圩田景觀特征區域進行重新分類。

將11個圩田景觀特征區域的空間模式及其屬性與4種歷史圩田原型的比對結果顯示:湖蕩、溇港、涇浜圩田類型的水系格局有著不同程度的破碎度,而土地分割模式既有分形又有混合的模式;標準化的圩田具有規則式的水系和土地分割模式;11個圩田景觀結構與4種圩田類型相匹配。根據蘇州市4種圩田景觀類型的特征,分別命名為島型、網絡型、破碎型和標準型(圖6):島型具有有機水網絡和分形的土地分割模式;網絡型具有混合的水系統模式和土地分割模式;破碎型從混合網絡、破碎網絡到破碎模式3個不同破碎度的水系格局,以及分形或混合的土地分割模式;標準型具有規劃式的水系和地塊格局。

4.6 景觀決策

以網絡型圩田為例,基于景觀元素與模式的顯著性與韌性的評價結果,即基本元素、廣布元素及基本模式與結構,推導出相應的景觀保護、轉型與重構的策略(表2)。

5 結語

長三角地區文化景觀特征的形成不是一個偶發的現象,而是長達幾千年的土地圍墾、農田水利建設、圩田營造和城鎮化等一系列人類活動在三角洲低地自然景觀的基礎上發展而來的。

Mapping景觀特征區域的結果顯示,水系統、土地分割、聚落、土地利用、樹木覆蓋5個空間模式共同塑造了蘇州市的文化景觀特征。其中水系和土地分割模式的顯著性與韌性大于土地利用、聚落及樹木覆蓋模式。在蘇州市的圩田景觀分類中,水系、土地分割這2個塑造景觀特征的主要模式無法區分類型,而疊加其他3個模式依然無法區分圩田景觀的相似性和不同點。因此,由表象的共同特征歸納出來的5個空間模式的景觀屬性不能作為圩田景觀分類的標準,而不可見的、塑造類型的決定性基礎,即圩田原型,才是可以區分圩田景觀類型的標準。

研究針對不同景觀類型,基于其景觀元素與模式的顯著性與韌性的評價結果,推導出了相應的景觀保護、轉型與重構的策略。可總結為在城鄉規劃與風景園林規劃中需優先考量與水系相關的元素和結構及土地分割模式的保護與更新,將其作為未來城市空間發展的“結構賦予者”,以重塑地域景觀特征。

注釋:

① 數據來源為蘇州市地方志編纂委員會辦公室網站:http://www.dfzb.suzhou.gov.cn/info_detail.aspx?id=6663。

② “Mapping”作為一種常用的景觀分析工具,翻譯為“圖術”,在中文語境中使用較少。為保留原詞既有作為“繪制地圖”這個行為,以及作為一種研究方法的2種含義,本文使用英文原詞。

③ 圩區率為圩區面積與全區面積之比,水利特征中所有圩區率數據引自1999年發布的《太湖流域土地利用與社會經濟發展現狀與預測》。

圖5 蘇州市文化景觀的5個空間模式及其景觀屬性(謝雨婷繪)

圖6 蘇州市圩田景觀類型(謝雨婷繪)