概率論與數理統計課程“五位一體”教學模式改革與實踐

[摘 要]在概率論與數理統計課程教學中,針對傳統教學模式存在的不足,圍繞“金課”建設“兩性一度”的目標,從教學內容、教學過程、教學方法、育人機制和評價體系五個方面進行了探究,實現了教學改革的聯動作用,提出了“五位一體”教學模式,并在教學中進行了實踐,通過對學生知識能力和綜合能力考核結果的分析可以看出,新的教學模式激發了學生學習的積極性,學生運用知識分析問題、解決問題的能力得到提升,提高了課堂效率,為今后的教學改革提供借鑒。

[關鍵詞]概率論與數理統計;五位一體;教學方法;案例教學;數學建模

[中圖分類號]G434 [文獻標識碼]A [文章編號]1008-7656(2021)04-0026-04

引言

2019年10月,我國教育部《關于一流本科課程建設的實施意見》(教高〔2019〕8號)中提出“兩性一度”的標準,實施一流本科課程的“雙萬計劃”[1]。按照“金課”建設標準,傳統授課方式要進行改革,在教學過程中要將知識傳授、能力培養、價值塑造有機融合,培養厚基礎、強能力、高素質的全面發展的社會主義接班人。其中,線上、線下混合式“金課”是結合本校實際情況,將線上開放的優質課程資源內容進行優化整合,并借助現代化教學工具和移動終端,將學生線上的自主學習與線下課堂的面對面授課有機結合,打造信息化教學模式和傳統教學模式有機融合的混合式教學模式。因此,在“互聯網+”和“大數據”的背景下,混合式教學順應時代要求,是當前高校教學改革的重點,也將成為我國未來教育的“新常態”[2]。

概率論與數理統計課程是高等院校理工類和經管類必修的一門數學公共基礎課,該課程從數量化角度來研究現實世界中一類不確定性現象及其規律,授課對象一般為大學二年級學生,學生通過該課程的學習,能夠具備一定的隨機性思維和統計意識,同時也為后續專業課程的學習和數據的分析與處理打好數學基礎[3-4]。但與其他數學類課程不同,該課程內容豐富且綜合性強,兼具理論性、應用性、實踐性,目前已廣泛應用于工業、國防、國民經濟、企業管理等領域[5]。隨著科技的發展,該課程逐漸向工科滲透,發展成邊緣學科。但相對課程內容而言,該課程學時少,課堂大多圍繞課本內容講授,難以進行有效展開和延伸,使得學生對該課程學習的積極性、主動性不高。教學不足具體體現在以下幾個方面。

(一)學生的數學基礎需要加強

在學習概率論與數理統計課程前,學生需要具備相應的高等數學和線性代數知識,但這兩門課程的內容多,特別是高等數學,學生在大學一年級需要花一年的時間修完,內容多,時間跨度大,而且高等數學里的導數、積分、級數等內容是學生學習時普遍反映較難掌握的內容,但這些恰是概率論與數理統計學習的必備知識。由于學生對這些數學知識掌握不牢固,影響課堂聽課效率和學習的積極性。因此,為調動學生學習的積極性,教師在授課時需要對學生的基礎知識進行鞏固,這就需要耗費一定的課堂教學時間,既影響課程進度又影響教學深度和廣度。

(二)大班授課需要激發學生學習內動力

概率論與數理統計作為公共基礎課,通常是采用大班授課,大班授課的缺點是人數多,教師在課堂上無法兼顧所有學生,不能及時掌握每個學生的學習情況,尤其是部分基礎薄弱的學生如沒有得到及時關注,會逐步失去學習的興趣。另一方面,在固定的教學場地和有限的課堂時間內,為了完成教學進度,教師傳授的教學內容容量有限,難以進行知識的拓展和應用,使得部分學有余力的學生也逐步失去了興趣,最終導致大班上課學習效率不高,整體教學效果不夠理想。

(三)傳統課程偏重基礎知識和基本技能的講授

概率論與數理統計課程課時少,內容多,學生覺得難學,所以課堂上,一些教師多注重基礎知識的講解和基本技能的訓練,教學氣氛不夠活躍,學生也缺乏主動學習的興趣,導致教學效果不夠理想。針對以上不足,我們對概率論與數理統計課程進行了全方位的教學改革,從“教學內容、教學過程、教學方法、育人機制和評價體系”五個方面進行了系統性的研究,實現了教學體系間的聯動作用,并在教學中進行了實踐,實踐結果表明,改革后的教學模式解決了教學中的痛點問題,提高了學生學習的內動力。

一、課程內容的改革

傳統的概率論與數理統計課程授課主要采取以教材為中心、以教師為中心的教學模式,學生被動地接受知識,教師也較難顧及學生的個性化差異,這種模式不僅會導致課堂氣氛比較沉悶,而且也不利于充分發揮學生的主觀能動性和創造性。因此,圍繞“金課”建設中“兩性一度”的目標,我們在教學內容上進行了改革,首先以教材為中心,深入研究教材,并聯系生活實際設計教學案例,例如在學習全概率公式與貝葉斯公式時,可以設計相關案例,在學習數學期望時,可設置投資決策案例,在學習古典概型時,可設計比賽規則制定案例等,通過案例分析,培養學生分析問題和解決問題的能力。其次引入優質網絡 MOOC資源,并自建習題庫,將MOOC和習題等整合成專屬SPOC資源,豐富和拓展課堂教學內容。同時以全國大學生數學建模競賽為導向,巧設建模案例,增加課程內容挑戰度,鼓勵學生參加除全國大學生數學建模競賽以外的 MathorCup 杯挑戰賽、亞太賽(APMCM)、美國大學生數學建模競賽(MCM/ICM)等賽事,以賽促學,在實踐中廣泛學習知識。在教學中,可增加實驗,例如泊松分布、二項分布、擲骰子實驗等隨機現象的演示性實驗,增加課堂的趣味性;還可增加 SPSS 統計軟件、MATLAB 軟件等應用技能實驗,增加課堂的應用性。總之,以“基本資源+拓展資源”展示課程的進化,豐富課堂內容,滿足個性化學習需求,同時也解決了課程內容高階性和挑戰度的難題。

二、教學過程的改革

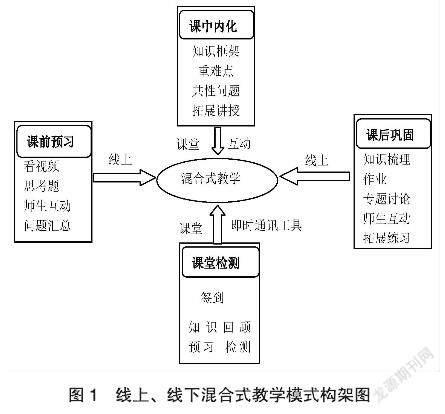

精品資源共享課是以高校教師和學生為服務主體,同時面向社會學習者的基礎課和專業課等各類網絡共享課程[6],推行精品資源共享是提高課程教育教學質量、推動教育教學改革的重要措施,在“互聯網+”教育的背景下,教師用好網絡優質教學資源,借助現代化的信息技術,在教學過程等方面進行改革創新,以提高教學水平和教學質量。“線上+線下”混合式教學模式正是以在線開放課程資源為依托,利用智慧化教學工具和移動終端,將傳統線下課堂教學和線上網絡教學資源有機結合的一種教學模式。“學堂云”是一款基于學堂在線系統的SPOC 教育云服務平臺,教學中選用優質網絡教學資源,然后利用學堂云 SPOC 平臺開展學校專有 SPOC課程的教學。“雨課堂”是清華大學和學堂在線共同推出的新型智慧教學工具,能有效快捷地為教學過程提供數據化、智能化的信息支持。概率論與數理統計授課對象是大學二年級學生,學生已經適應大學生活,具備一定的學習能力和數學基礎,而傳統單一“面對面”的課堂教學已不能滿足教學需求。所以在本課程教學中,將整個教學過程分“課前—課中—課后”三個階段,“課前泛在學習,課中深度互動,課后拓展應用”。選用學堂在線資源中的概率論與數理統計MOOC,結合本校使用的教材和學生學情進行了改造,根據教學內容需要添加習題、討論題、章節檢測題,增加自建的視頻,重組成專屬的SPOC課程。課前,教師在“學堂云”發布預習視頻和配套知識點的檢測題,推送給學生線上自主學習,教師引導學生自主發現和構建知識,并收集學生學習信息,根據學生預習效果情況安排教學進度;課中,根據收集的預習情況組織教學,堅持以學生發展為中心的教學理念,借助“雨課堂”工具[7],開展豐富多樣的線上、線下教學活動,包括知識回顧、雨課堂檢測、重難點分析講解、邊做邊評、小組討論、知識拓展等,充分實現師生互動、生生互動,引導學生分析問題、解決問題;課后,教師線上布置作業、專題討論、知識鞏固、拓展練習等讓學生參與課后學習和知識延伸,教師在線答疑。教師對學生學習的課程內容和知識點的掌握程度進行跟蹤測試和評價,進一步開展有針對性教學。這種“一體化”的教學過程,延伸了課堂,既緩解了大班上課的壓力,又鍛煉了學生課外自主學習的能力,同時還能實現因材施教,滿足不同個體學習的需求。線上、線下混合式教學模式構架如圖1所示。

三、教學方法的改革

隨著科技的發展,傳統的“黑板+粉筆”的教學方法已不能很好地適應時代的發展需求。教師應結合當今學生的個性特點,利用信息化教學手段,將先進的教學方法應用于教學改革中,實現教學改革的聯動作用,可助力培養目標的實現。傳統教學中的提問法、啟發法、灌輸法、辯論法、討論法各有優劣,應該將這些方法進行有機融合,使得各自獨立使用時的優點得到了擴展,不足得到彌補。概率論與數理統計課程與實際生活密切相關,資源豐富,具備在教學中探討多種教學方法互為補充,相互融合的條件。在教學中,采用“以學生為中心,以教師為引導”的啟發式教學方法為主,融合小組討論的“研討式教學法”;以提問為教學切入點,解決問題并進一步引出相關知識點的“問題導向法”;對教學情景進行精心設計,用聯想、練習創造高度的學習動機,使學生進行自主探索和互動協作的“任務驅動法”;設置教學案例,鼓勵學生在教師引導下積極參與討論、交流意見、相互啟發、解決問題的“案例教學法”以及培養學生創新能力、寫作能力的“論文寫作法”等。這些方法在概率論與數理統計教學中都能挖掘出內容,從而改變傳統單一教學方法的使用,可提高課堂效率,活躍課堂氣氛,調動學生學習積極性。

四、育人機制的改革

傳統的思政課程教育的學習內容抽象,這恰好與概率論與數理統計內容的邏輯性強形成互補,因此,以教學內容為主體,以邏輯為引繩,穿插思政元素,能夠為該課程的課堂教學注入活力,從而實現“課程思政”育人的目標。在概率論與數理統計教學中,可以挖掘出許多思政元素,如數學定理、數學公式背后的名人軼事、隱含的科學思維方式;在學習貝葉斯公式與全概率公式時,引入實際案例,培養學生分析問題、解決問題的能力和數學建模能力。在問題調查的分析討論中,告訴學生誠信的重要性,這些教學案例與專題討論,都可以為數學知識教育與思政教育的“一體化”提供條件,實現知識傳授與價值引領的統一,使數學知識教育與思政教育同向同行。

五、評價體系的改革

教學評價體系是檢測課程教學質量的有效、直接的手段之一,是提高課程教學實效的重要保障。根據高校自身實際,教學評價體系機制建設要遵循導向性、全面性、定量與定性相結合等基本原則,概率論與數理統計課程內容豐富,應用性強且方法靈活多樣,因此,在教學評價體系上應注重實踐能力、創新精神的考察,注重個體差異和個性化發展的價值,要能發揮評價促進發展的功能。在教學實踐中,加強學生學習過程的管理,建立將“線上、線下”“課前—課中—課后”相結合的評價體系,構建“形成性評價、過程性考核和終結性評價”有機結合的“一體化”考核評價機制。

課程的總成績等于過程性成績、形成性成績與期末考核成績之和。過程性成績貫穿“課前—課中—課后”全過程,形成性成績包括教師的評價和學生之間的互評。改革后的評價體系激發了學生的學習興趣,提高了學生學習的積極性,實現了評價促發展的功能。

六、結語

文章從教學內容、教學過程、教學方法、育人機制和評價體系方面進行了系統性的研究,提出“五位一體”的教學模式,體現了以學生為中心的教學理念,通過實踐測評發現,學生平時成績和期末成績都有了提高,學生自主學習的能力也得到增強,同時通過各種競賽成績也可以看出,學生分析問題、解決問題的能力得到提升,改革后的教學模式解決了教學中的不足,初步實現了課程的“兩性一度”,具有推廣、借鑒意義。

[參考文獻]

[1]吳麗麗,嚴燦,劉凌云.“雙萬計劃”背景下中醫基礎理論“金課”建設的思考[J].中國醫學教育技術,2019(6):639-641.

[2]劉慧,王成武,蔡江東.線上線下混合式“金課”探索—以應用型高校鋼結構課程為例[J].大學教育,2020(7):73-75.

[3]鄧集賢,楊維權,司徒榮,等.概率論及數理統計[M].北京:高等教育出版社,2009.

[4]江紹萍,李慧敏,繆清.概率論與數理統計課程教學改革探討[J].科教導刊,2018(29):109-110.

[5]麥繼芳,陳俊宏,趙海清.本科理工科課堂導入式教學方法的探索與應用—以“概率論與數理統計”課程為例[J].科教文匯(上旬刊),2019(2):60-62+65.

[作者簡介]寧桂英,柳州工學院副教授,碩士,研究方向:大學數學教學。

[責任編輯 何一輝]