城市居住區集雨型綠地設計研究

董磊 毛麗

關鍵詞:城市居住區 集雨型綠地 景觀

引言

綠地是城市居住區重要的組成部分,發揮不可替代的環境美化與休閑服務功能,在經典造園理論熏陶、美學法則與實踐經驗指導下,城市居住區綠地空間得以設計頗具藝術意境與形式美感的觀賞型戶外景觀環境[1] 。隨著自然生態理念的推廣,綠地空間的生態化雨水管理潛能得到確認,構建雨水功能型綠地逐步成為優化空間布局、改善城市洪澇敏感的重要途徑,而集雨型綠地[2] ,便是這種以實現雨水收集、蓄滲等生態化雨洪管理為主要功能的綠地空間。

居住區在城市總體結構中占據重要比重,充分利用其內部綠地空間并通過科學的方法找到雨洪管理的最佳場地進行雨水管理[3] ,對于減輕城市雨水管網壓力、緩解內澇災害,形成順應自然規律、遵循場地環境的場地生態化雨水管理具有重要意義[4] ,考慮到城市居住區綠地還起到美化住區景觀環境,提供多種戶外休閑、娛樂的功能,有必要從集雨型綠地的設計原則、方法與具體實施過程展開研究,統籌實現綠地設計的雨洪管理效益、景觀效益與經濟效益。

一、城市居住區集雨型綠地設計原則與方法概述

(一)設計原則

集雨型綠地作為兼具雨水生態化管理與景觀營造的功能型綠地,其設計原則應在雨洪管理空間定位與雨洪管理措施規模明確基礎上,結合雨水管控的景觀途徑分析,進行整合設計與協同優化。

(二)設計方法

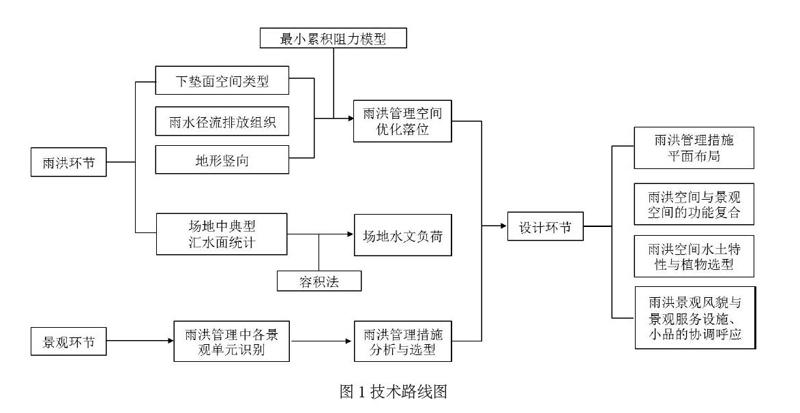

本文研究中主要通過“雨洪-景觀-設計”三個環節展開集雨型綠地設計方法的探討,其中雨洪與景觀環節重在分析,設計環節重在整合。

雨洪環節中通過分析居住區下墊面空間分布、地形豎向與雨水徑流排放特點,構建雨水徑流最小累積阻力模型明確場地中雨洪管理空間最佳落位,厘清場地水循環的關系;通過場地水文負荷計算,明確雨洪調蓄容積,得到設計所遵循的水文邊界條件。

景觀環節中,主要分析場地生態化雨水管理過程中可利用的諸多雨水景觀單元,如天然的綠地、水體,人工改進的雨水花園、下凹式綠地、綠色屋頂、高位花壇、調蓄池等,依據其自身雨水調控特性、景觀效果與場地適建條件等進行合理選型。

在雨洪與景觀環節分析與成果之上進行兩者的整合設計環節,如雨洪管理措施的布局、雨洪空間同景觀空間的功能復合、雨洪空間水土條件特性同植物景觀營造的品類優選、雨洪景觀風貌同景觀服務設施及小品設計的協調呼應等,形成景觀與水文有效融合的集雨型綠地設計方案,技術路線見圖 1。

二、城市居住區集雨型綠地設計實施流程

(一)雨洪環節

1.雨洪管理空間的優化落位

城市居住區中,建筑屋面雨水往往被雨水斗收集,并通過雨落管實現有組織排放,道路及廣場徑流也常通過雨水豁口進行集中引流,雨落管徑流、道路廣場雨水豁口可視為雨水徑流的“源”;基于生態化雨水管理,相應的,雨洪管理空間則成為雨水徑流的“匯”,因此城市居住區雨水徑流呈現明晰的“源—匯”特點。

最小累積阻力模型作為一種多用于模擬物種在從“源”出發到達“目的點”運動過程中所需要花費某種代價的量化模型[5] ,反映了潛在的可達性。如果將上述城市居住區雨水產匯流理解為擴展主體(地表徑流)克服阻力做功的過程,則可以借助最小累積阻力模型實現所規劃出的區域在景觀面上所受阻力最小,從而確定場地中用于雨洪管理的最佳場地,其內容包括阻力層因子、阻力面及“源”數據。

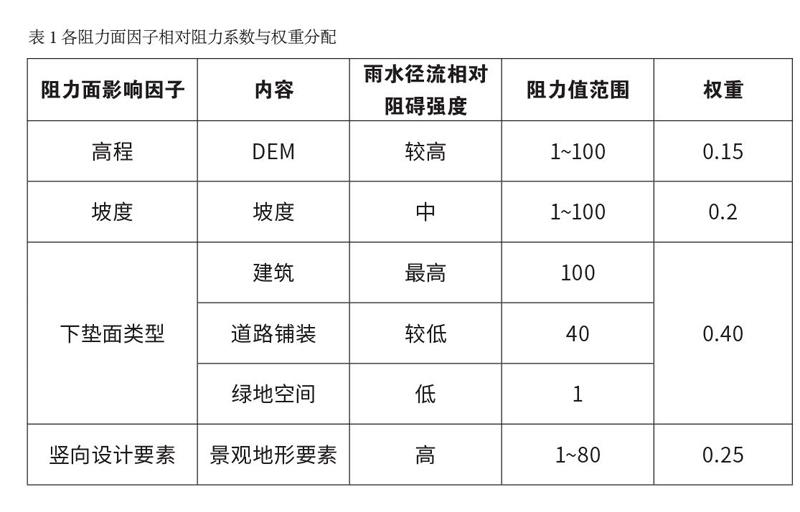

假設城市居住區的中小尺度下,氣候、地形、地質、人類活動等影響雨水徑流的因素均質統一,依據城市居住區下墊面類型并參考王琦和付夢娣[6] 等、洪步庭和任平相關研究[7] ,結合起到劃分空間以提供多種戶外公共場地同時,又和雨水產匯流密切相關的地形豎向內容[8] ,將場地高程、坡度、建筑、道路鋪裝、綠地、地形作為阻力層因子,根據各因子對雨水徑流擴展的敏感性,設置1-100取值范圍,基于生態化雨水管理目標,指定擴展主體(地表徑流)對綠地具有優先選擇性,各阻力因子相對阻力值系數分級參考相關文獻與設計經驗,權重分配參考洪步庭[7] 采用AHP確定,見表1。

使用ArcGIS柵格計算器按確定權重將上述標準化處理圖層進行計算,得到雨水徑流阻力面柵格;以建筑雨落管、道路雨水豁口的數量與位置為“源”數據對阻力面柵格進行成本距離計算,得到城市居住區雨水徑流最小累積阻力柵格,該柵格中的數值大小反映了雨水徑流空間擴展的阻力,值越大表明阻力越高雨水徑流越難以擴展,即越不適宜雨洪管理空間的布局落位,低阻力值區域表明雨洪管理空間落位適宜性優。

2.場地水文負荷計算

基于景觀設計內容,結合場地雨洪管理目標,使用容積法可計算得到場地水文負荷,公式為:

式中:V為場地雨水徑流量體積,單位m?;

H為設計降雨量,單位mm,來自于年徑流總量控制率對應設計降雨量;

φ為綜合雨量徑流系數,由各典型匯水面徑流系數加權平均計算獲得。

所得數值即為對應雨洪管理目標下的場地水文負荷,據此作為相關雨洪管理措施所必須滿足的雨水調蓄容積參照,進而確定雨洪管理措施的規模。

(二)景觀環節

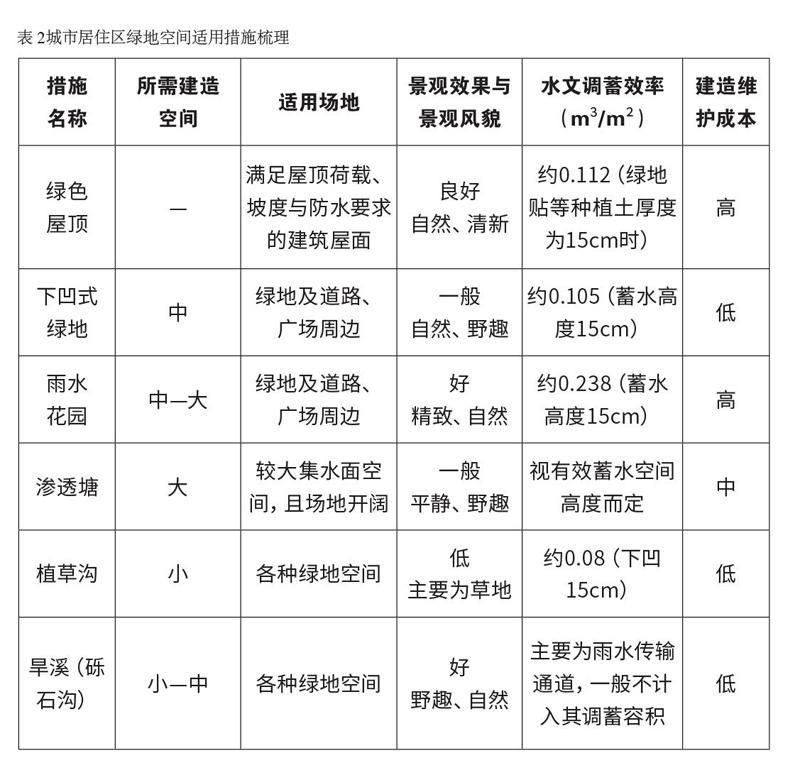

城市居住區中,空間有限且人工開發強度高,自然土壤、水體、開敞綠地等要素所占比重較小,滿足雨水自然滲蓄的景觀單元(要素)往往并不具備。鑒于此,以維持場地水文特性為目標,并兼具一定景觀效果而設計的相關雨洪管理措施成為維持場地自然水文情形的有效途徑。考慮到雨洪管理措施種類及各自適用場地、景觀效果等特性多樣,結合集雨型綠地研究對象將部分措施進行梳理(見表2),以綜合多方面因素進行措施的合理選型。

(三)設計環節

設計環節所強調的雨洪與景觀的整合,主要體現在雨洪管理措施的布局、內部空間的功能復合設計、植物選型優化設計、服務設施與小品設計四個方面。

1.雨洪管理措施協同布局:以雨洪管理空間落位為位置依據,以場地水文負荷為規模依據,結合景觀審美需要進行相關雨洪管理措施的平面布局。

2.雨洪空間與景觀空間的功能復合設計:由于城市居住區用地緊湊,將雨洪管理空間與景觀功能空間進行功能復合的疊加設計,有助于集約用地、優化戶外空間并創造具有親和力的水文景觀體驗,如在雨水花園中設置架空平臺,既能提供戶外交流、休閑游憩等開放場地,又不影響雨洪管理空間中雨水處理功能的運行;在綠色屋頂中通過將屋頂花園與活動平臺等相結合,有利于在削減屋面降雨徑流的同時創造別樣戶外觀光與休閑場地。

3.雨洪管理空間的植物栽植設計:雨洪管理空間的植物栽植需統籌考慮特殊水土環境、不同位置的徑流沖刷強度、水淹深度及時間等,結合耐旱抗澇要求與根系特點進行植物品類的合理選型,如優選短期耐澇、長期抗旱的觀賞草植物等,并可搭配景石、雕塑小品進行景觀效果提升。

4.服務設施與景觀小品設計:服務設施主要包括戶外家具、標識標牌及垃圾箱等內容,可結合雨水景觀自然野趣的特點,在形式、材料等方面進行設計呼應,使兩者和諧統一。

景觀小品設計可利用雨水徑流所具有的物理特性展開設計,利用其可塑性,可通過不同容器或噴淋管道,塑造出多種形態并彰顯雨水靜謐性或活潑性的景觀小品;利用雨水從高處自然流至低處的位移變化或雨水徑流的的運動狀態可創造動態的雨水景觀或參與性雨水景觀小品(裝置)設計,見圖2。

綜合以上內容與成果,形成城市居住區集雨型綠地設計方案。

三、實證案例

實證案例為山東省濟南市某小區,作為典型暖溫帶大陸性季風氣候區,場地四季特征分明,夏季濕熱,降雨集中,易發暴雨洪澇災害,展開集雨型綠地設計具有一定現實意義。小區紅線范圍面積14.24公頃,用地類型以居住用地為主,地形地貌為平整后的殘丘坡地,整體東側高,西北側低。依據場地功能需求結合場地下墊面空間分布特征進行景觀功能分區劃分,進一步進行地形要素設計以組織戶外空間并落位園路、鋪裝、構筑物等設計要素,見圖 3。

(一)小區集雨型綠地設計的雨洪環節分析

通過ArcGIS構建基于源-匯路徑的小區雨水徑流最小累積阻力模型,得到場地中雨洪管理空間的優化落位適宜性評價,見圖 4。

在景觀設計內容與場地子匯水分區劃分基礎上,結合場地水文目標(年徑流總量控制率不低于85%,對應降雨量41.3mm)通過容積法計算得到場地設計雨水調蓄容積為2724.13 m?。

(二)小區集雨型綠地設計的景觀環節分析

小區中參與雨水過程的諸多景觀單元中,雖有較大規模綠地空間,但并不適合雨洪管理空間落位(見圖4);部分建筑屋面雖滿足綠色屋頂建設條件,但考慮施工與后期管養的成本與難度系數,經溝通亦不采用。鑒于此,通過空間適建、景觀效果、成本造價等綜合分析,最終以雨水花園、下凹式綠地作為雨水與景觀問題解決的關鍵,配合超量雨水溢流管網,實現場地雨洪的精細化管理。

(三)小區集雨型綠地設計的雨洪與景觀整合設計

1.小區雨洪管理措施平面布局:依據場地雨水調蓄容積,結合措施自身水文效率,確定雨水花園、下凹式綠地規模分配分別為7112 m?、9825m?,參考景觀功能分區屬性對于造景要求,在小區主入口空間、休閑交流空間、運動健身場地等人流與視線相對集中之處,優先布置景觀效果較好的雨水花園設施,并結合審美視線優化其平面形態,在其他非主要觀賞空間中布置普通型下凹式綠地設施,形成小區集雨型綠地設計平面布置方案,見圖 5。

2. 小區雨洪與景觀的空間疊加設計:為有效利用戶外空間,營造自然親切的雨水景觀體驗,以入口景觀區雨水花園景觀節點為例,在雨洪管理空間中設置架空木平臺作為休閑觀賞空間,為了不對其雨水處理過程中相關蓄、滲、凈、排等水文功能的正常運作產生干擾,通過底層架空的設計方法實現雨洪空間同景觀休閑空間的功能復合(見圖 6),并在架空平臺側面設計攔污格柵避免雜物進入其中影響雨水花園的水文效能,見圖 7。

3.小區雨洪管理空間的植物栽植優化設計:小區雨水花園、下凹式綠地中植物設計統籌了雨洪管理空間種植基質保水性差、有機營養物質低及長期缺水、短期淹漬的特點,優選抗旱性好、耐一定時長水淹的濟南鄉土樹種,進行小區集雨型綠地空間植物品類選型與栽植設計。

以人文商業區為例:該分區中主要有小區幼兒園、小區商業會所及部分居住單元,幼兒園處的兒童戶外活動場地周圍綠地空間中考慮采光通風與視線監護,綠地景觀營造主要以喬木與活動草坪為主;商業會所一側綠地擬結合商業氣氛的造景需要,選取女貞、銀杏、欒樹等抗旱耐澇喬木作為骨干樹種,以櫻花、海棠、紅楓等開花、色葉中小喬木為中層植物,以鼠尾草、細葉芒、鳶尾、白茅等草本花卉組合為集雨型綠地地被,并結合不銹鋼金屬鹿群雕塑進行組合與點綴設計,提升戶外景觀效果、烘托環境氣氛,見圖 8。

4.小區集雨型綠地中服務設施與景觀小品設計:小區公共服務設施主要有戶外家具、信報箱、宣傳標識牌、垃圾桶與音響系統等,其中標識牌以鐵銹板結合石籠設計,整體質樸自然,與雨水花園景觀相映成趣,發揮信息指引、美化環境的同時不影響場地雨水徑流路徑及下滲。

戶外休閑坐凳的設計,材料上通過防腐木與石籠相結合,自然親切;形式上以模塊化組合設計入手,便于結合使用空間而靈活選型與組合實現可坐可躺的休憩效果,該休閑坐凳設計同樣不會對周圍環境的雨水路徑、入滲效能等造成干擾、破壞,且與雨水花園等雨水景觀自然銜接,見圖 9。

以生態化雨水管理為切入點進行小區集雨型綠地中部分景觀小品的設計優化,結合集雨型綠地空間內的由“水”而聯想到 “魚”,設計金屬魚群景觀小品,配合集雨型綠地空間中細葉芒等觀賞草種植設計形成“浪涌魚潛”的動勢景觀效果,增添小區雨水景觀趣味性;雨水溢流井作為集雨型綠地空間與雨水管網鏈接的紐帶,發揮重要作用且廣泛布置,設計中以“山水交融”的主題構思展開溢流井的景觀途徑優化,見圖 10。

結語

結合實例論證可知:通過雨洪環節的相關分析能夠明確場地水文循環關系與雨洪管理最優空間定位,保障場地雨洪管理的空間可達性,通過場地水文負荷計算,能夠確立場地雨洪管理目標的邊界條件;憑借景觀環節的相關分析,能夠結合場地實際,優化兼具雨水生態化管理與景觀效果的適用措施選型。在綜合雨洪與景觀分析基礎上實現雨洪管理措施的平面布置、功能空間的復合疊加、其他景觀要素優化等集雨型綠地中雨洪內容與景觀途徑的整合設計,從而形成了較為完整的城市居住區集雨型綠地設計與實施流程,并彌補了相關研究與實踐中空間性缺失或依賴主觀判斷的不足,有利于提高設計方案的系統性、科學性,促進場地景觀營造與雨洪效益的結合,塑造面向未來的城市居住區新型雨水景觀。

限于知識水平與時間精力,本文研究對于雨洪環節中最小累積阻力模型的阻力層因子選取、權重分配,雖有參考了相關文獻并進行專家打分確定,但仍存在著對象厘定與數值分配的一定主觀性,有待進一步研究;鑒于雨水徑流同自然重力之間的密切聯系,研究中初步選取了地形相對明顯場地進行實例論證,如何在平坦場地檢驗及改進該方法,也是下一步工作的方向。