中國有機農業發展的空間效應及影響因素

盧瑜,向平安

摘要:為探究中國有機農業發展的空間影響機制,提出了區域有機農業發展的分析框架,然后構建空間計量模型,基于省級面板數據考察有機農業發展的空間效應及影響因素,并將空間效應進一步分解,以確定各影響因素的作用路徑。結果顯示:① 中國有機農業發展既存在空間異質性也存在空間依賴性,西部處于熱點區域,冷點區域在中東部。② 居民收入水平、有機認證企業數量、具有高速出口的鄉鎮占比、草地面積占農用田面積份額、自然保護區面積占轄區面積份額、鄉村勞動力資源總數、農業合作社數量和有機認證示范(創建)區數量等因子正向影響有機農業發展,而耕地質量和勞動力文化程度負向影響有機農業發展。③ 有機農業發展主要源于當地區位因素的直接效應,但鄰域的空間溢出效應不容忽視,居民收入水平、有機認證企業數量、有機認證示范(創建)區數量和鄉村勞動力資源數量等因子的溢出效應顯著。為推進有機農業發展,建議公共部門以發展具有外部規模經濟特征的有機農業集群為導向,設計和實施與有機農業相關的基礎平臺建設、支持有機農業合作組織發展、支持有機認證示范(創建)項目等為重點的支持政策。

關鍵詞:有機農業;空間效應;影響因素;空間面板模型

中圖分類號:S345文獻標識碼:A文章編號:1000-4440(2021)06-1583-09

Spatial effects and influencing factors of organic agriculture in China

LU Yu1,2, XIANG Ping-an1

(1.Business School, Hunan Agricultural University, Changsha 410028, China;2.Changsha Social Work College, Changsha 410004, China)

Abstract:In order to explore the influencing mechanism of organic agriculture development in China, the analytical framework of regional development was proposed, and then a spatial econometric model was constructed. Based on provincial panel data, the spatial effects and influencing factors of organic agriculture were investigated. Moreover, the spatial effect was further decomposed to determine the action path of each influencing factor. The results showed that there were spatial heterogeneity and spatial auto-correlation in the development of organic agriculture. A hot/cold map revealed that the western of China was of very high shares of organic agriculture, whereas the middle-eastern indicated the converse situation. Income level of residents, number of organic certification enterprises, proportion of villages and towns with high-speed export, grassland area shares, area proportion of natural reserve, total rural labor resources, number of agricultural cooperatives and number of organic certification demonstration areas were positive to the development of organic agriculture, whereas the effects of cultivated land quality and educational level of labor force were negative. Direct effect of local location factors was the main explanation of organic agriculture development, but the spatial spillover effect of neighborhood areas could not be ignored, especially income level of residents, the number of organic certification demonstration areas, number of organic certification enterprises and number of rural labor force. Potential policy implications include the formation of organic agriculture cluster, and the key supporting measures include strengthening the construction of infrastructure platform related to organic agriculture, the development of organic agriculture cooperation organization, and the establishment of organic certification demonstration projects.

Key words:organic agriculture;spatial effects;influencing factors;spatial panel model

發展有機農業已成為許多國家可持續農業政策的重要工具[1-2],推行有機農業亦是促進中國農業綠色發展的重要途徑[3]。進入21世紀后,中國有機農業發展迅速,但因面臨諸多挑戰,有機農地面積還僅占總農地面積的1.89% [2-3],發展潛力巨大,探究有機農業發展的空間動力學機制,可為政府設計推進地域性有機農業發展的支持政策提供決策依據。當前針對有機農業發展影響機制的大多數文獻主要集中于微觀層面——探討農戶采納有機農業的關鍵影響因子及其作用路徑。這些文獻表明有機農業的財務績效、外部環境(如基礎設施、公共政策和社會規范等)、農戶社會人口學特征和農場特征等對農戶采納有機農業有重要影響,其研究方法多采用二元Logit、Probit、結構方程等計量模型[4-12]。然而,這些計量模型不能分析有機農業發展過程中的空間效應[13]。隨著空間分析技術的發展,一些研究基于歐美發達國家的州級、縣域或農場數據,運用空間計量模型探討了有機農業發展過程中存在的空間效應[13-21],這類研究多基于截面數據,所包含的信息有限,變動度小易存在多重共線性及未能考慮變量的時間相關性,無法分析空間-時間的交互效應。且由于自然和社會環境等差異,基于歐美地區的研究結論在異地使用時可能存在局限[10]。中國有機農業發展地區差異大且存在空間依賴性[21],在分析有機農業發展影響因素時考慮空間效應十分必要。鑒于此,本研究基于理性選擇理論構建分析有機農業發展的理論模型,并在此基礎上采用省級面板數據,將解釋空間異質性的傳統區位因素與空間依賴性相結合構建空間計量模型探討有機農業發展的空間效應及影響因素。

1研究方法與數據來源

1.1研究方法

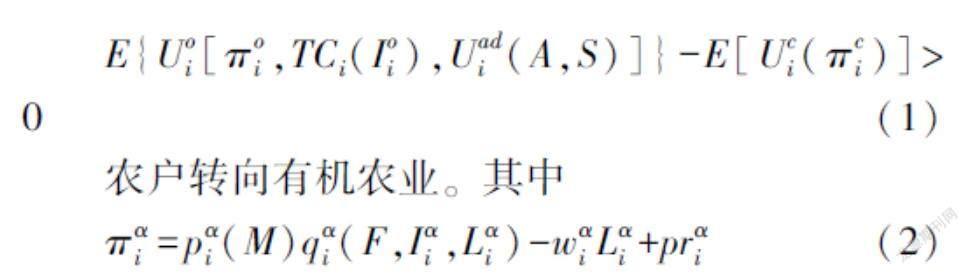

1.1.1理論模型有機農業發展的關鍵,在于吸引更多農戶從常規農業轉向有機農業。根據理性選擇理論,農戶是否轉向有機農業,取決于其對有機農業與常規農業的期望效用的評價和比較[22],即:

當且僅當:

E{Uoi[πoi,TCi(Ioi),Uadi(A,S)]}-E[Uci(πci)]>0(1)

農戶轉向有機農業。其中

παi=pαi(M)qαi(F,Iαi,Lαi)-wαiLαi+prαi(2)

式(1)中,Uoi和Uci分別表示農戶i賦予有機農業和常規農業的期望效用;πoi和πci和分別表示有機農業和常規農業的利潤;TCi為從常規農業轉向有機農業的交易成本,受有機農業知識與信息可得Ioi影響;Uadi為有機農業相關的附加效用,受社會認同與依從(A)和感知到的有機農業外部性(S)影響。式(2)中,α表示可選擇替代方案( α=o或c,o代表有機農業,c代表常規農業);pαi為產品價格,受市場可及性(M)影響;qαi為產量水平,受農業生產區位因素(F)、農業知識與信息的可得性Iαi和投入品數量Lαi影響;wαi為投入品價格;prαi為公共部門支持情況,反映農業經營的政策環境。

轉向有機農業決策的影響因素涉及2種空間效應:空間異質性和空間依賴性[21-25]。空間異質性主要表現為不同地區區位因素的差異,如生態環境、土壤類型、地形和氣候等農業生態條件以及地理位置,這些異質性區位因素將影響有機農業生產系統的成本和效益。空間依賴性是指相鄰地區間有機農業發展的相關性[25]。空間依賴性源于集聚效應、社會依從和正向外部性[13,20]。集聚區完善的有機農業組織機構和市場網絡帶來了正向溢出效應——改善了投入品供給、信息可得性和相關支持服務供給[18-19],降低了轉向有機農業的風險[16]和生產、營銷與交易成本[14-16]。因此,集聚效應通過影響pαi、Lαi、Iαi和TCi作用于期望效用。知識與信息可得性(Iαi)影響交易成本(TCi)及生產力(qαi),有機農戶越多,農戶可獲得有機農業知識與信息也就越多,可大幅降低學習成本[20]。在農村遵從社會期望行為和文化規范的社會壓力較大,社會認同與依從能夠給農戶帶來更高的效用,對農戶有機農業轉向決策的影響甚至超過對利潤的考慮[13,20]。當有機農戶更多時,社會接受有機農業的程度可能更高。農戶感知到的社會認同與依從(A)通過一致性偏好影響其對有機農業的附加效用(Uadi)。有機農業的正外部性(S)通過利他主義偏好影響Uadi[20]。農業生產區位因素(F)通過影響生產力(qαi)來影響期望效用。市場可及性(M)通過影響產品價格(pαi)來影響利潤(παi)。當然,由于不同地區存在區位差異,上述變量的空間異質性也不可避免,如不同地區的有機農業公共政策(prαi)差異明顯[13]。

綜上所述,式(1)和(2)中影響有機農業轉向決策的變量均存在空間異質性和依賴性,那么,探討地區有機農業發展的影響機制時,應考察其空間效應。

1.1.2計量模型為考察有機農業發展的空間效應,本研究構建如下空間面板模型[24]來分析:

yit=ρwi′yt+xit′β+wi′xtδ+μi+γt+εit(i=1,…,n;t=1,…,T)(3)

并有

εit=λwi′εt+vit(4)

式(3)中,yit是被解釋變量,表示i地在時間t的有機農業發展狀況,用以代理農戶對有機農業和常規農業的期望效用差值。科爾曼指出社會事實是個體行為相互作用和聚合的結果[26],如果式⑴對更多農戶成立,就有更多農戶從事有機農業,那i地有機農地面積會增加。由于期望效用無法觀測,但有機農業分布可觀測,因此采用有機農地面積占農地面積份額作為yit的代理變量。wi′yt為yt的空間滯后項,反映地區間有機農業發展的空間依賴性。wij為空間權重矩陣,依據Lessage的建議,為獲得穩健的估計結果,采用二值相鄰空間權重矩陣、逆距離空間權重矩陣以及k個最近近鄰空間權重矩陣[25] 3種不同的空間權重矩陣對模型進行估計。ρ為空間自回歸系數,反映地區間的有機農業發展的空間依賴程度。xit為轉向有機農業的影響因素向量,β為解釋變量的回歸系數。wi′xt為解釋變量的空間滯后項,反映鄰近地區的影響因素與觀測地i的有機農業發展之間的外生性交互效應, δ為待估參數。為了控制個體層面無法觀測的異質性、非時變特征等,模型引入個體效應μi和時間效應γt。εit為空間相關殘差向量。式⑷中,wi′εt為誤差項交互效應,λ為空間自相關系數,νit為誤差向量。

1.2變量選取

有機農業發展的影響因素通常都是空間異質的,但有些變量是空間依賴的。實證模型估計中,空間依賴性可通過空間滯后項wi′yt和wi′xt揭示。影響空間異質性的代理變量選取及其影響方向的假設,來源于文獻[4]~[22]。選取的變量見表1。對于理論模型中的附加效用,鑒于數據可得性,本研究不納入分析范圍。

1.3數據來源

已有文獻證實了基于大尺度數據分析的科學性[13,16.19],因此本研究采用2013-2019年中國31個省(自治區)的面板數據進行分析。其中,有機農地面積數據來源于世界糧農組織,有機產品認證數據來源于國家認證認可監督管理委員會信息中心及中國食品農產品認證信息系統,耕地質量數據來源于《中國農村統計年鑒》和《中國耕地質量等別更新評價成果》,生態環境狀況指數和自然保護區占轄區面積比例等數據來源于《中國生態環境狀況公報》,居民收入和環境治理支出占GDP比例數據來源于《中國國家統計年鑒》,有電子商務站點的村占比和有高速公路出口的村鎮占比數據來源于歷次《全國農業普查報告》和《中國農村統計年鑒》,鄉村勞動力資源總數和高中以上人口占比數據來源于《中國人口和就業統計年鑒》和歷次《中國人口普查與抽樣調查數據庫》。

2結果與分析

2.1有機農業發展的空間異質性

變量描述性統計結果見表2,被解釋變量有機農地面積占農用地面積比例的變異系數達1.52,表明中國有機農業發展地區差異大。解釋變量中,除生態環境指數的變異系數低于0.50外,其他解釋變量變異系數均大于0.50,屬于中等變異程度,其中草地面積占農用地面積份額和有機認證示范創建區數量的變異系數均大于1.00,分別為1.94和1.04。由此可見,省域間的空間異質性不容忽視。

為了更加直觀反映地區差異,變異系數依據標準化處理數據計算。由于篇幅原因,僅匯報2019年的數據描述性統計結果。

2.2有機農業發展的空間依賴性

2.2.1空間依賴性識別計算全局莫蘭指數(Moran’s I)以檢驗空間依賴性,結果顯示基于不同空間權重矩陣的全局Moran’s I均大于0.2(表3),顯著拒絕“無空間相關性”原假設,表明毗鄰省(自治區)有機農業發展存在正向空間依賴性。

2.2.2有機農業發展的熱冷點計算局部Getis-Ord Gi*指數來反映相鄰空間單元之間有機農業發展的相關度與分布差異,得到熱冷點區域(表4)。結果顯示中國有機農業分布有顯著的空間差異,整體上呈西高東低。西部地區形成高值簇,低值簇主要分布在中東部地區,這再次驗證了省域間有機農業發展呈正向相關的結論,也為空間計量模型的應用及其結果有效性提供了支持。

中國有機農業發展顯著的空間依賴性與歐美發達國家的研究結果[13-20]類似。熱冷點分析結果表明中國有機農業發展的空間依賴性可能主要源于集聚效應。其一,集聚區內企業/農場的緊密聯系促進競爭的同時也推動了合作,尤其是在知識交流和外部投入上的合作。其二,向同類生產者尋求技術建議和有機農業經營所需的分銷商、加工商和制造商,集聚會為有機農業生產者帶來顯而易見的便利。其三,周邊地區的有機農業生產者或潛在有機農業生產者也會因集聚的外溢效應而受益。

2.3有機農業發展的空間效應及影響因素

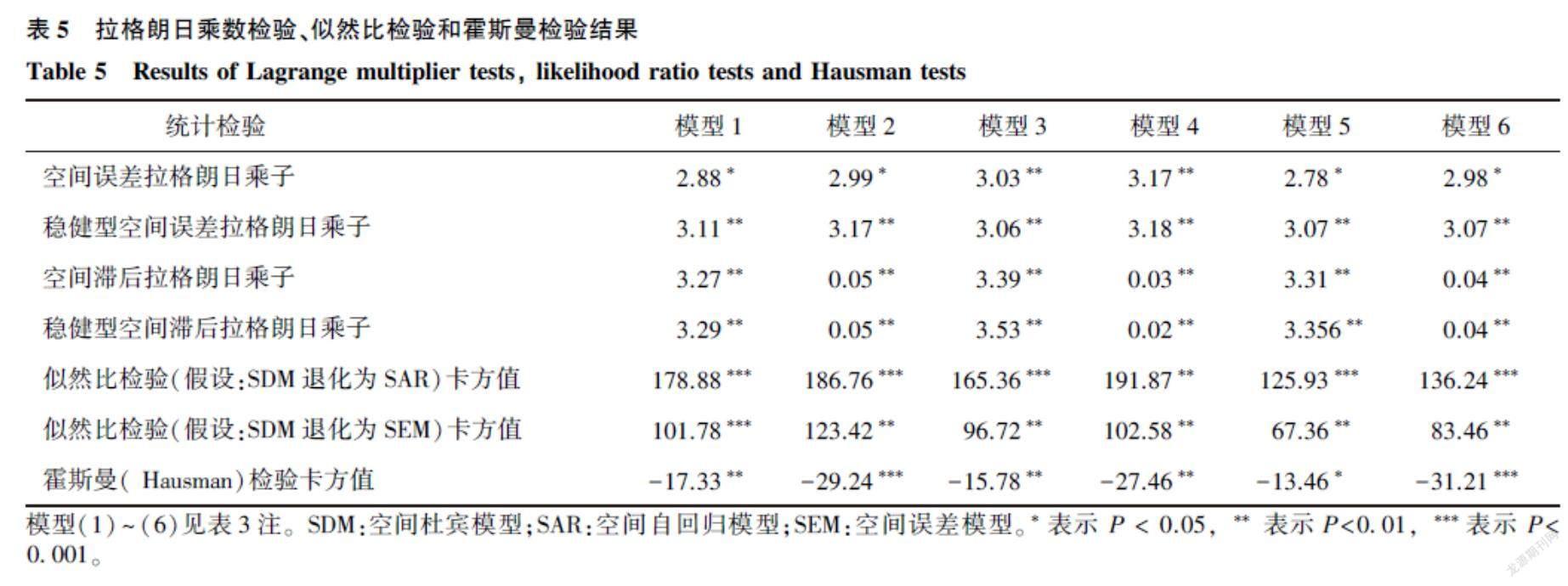

2.3.1統計檢驗與模型識別空間面板模型統計檢驗結果見表5。拉格朗日乘數(LM)檢驗中針對空間誤差和空間滯后的檢驗均拒絕了原假設,不支持空間自回歸模型(SAR) 和空間誤差模型(SEM),需要采用更高一級的空間計量模型進行回歸。似然比(LR)檢驗結果顯示拒絕將空間杜賓模型(SDM)簡化為空間滯后模型(SLM)或空間誤差模型(SEM),可見統計檢驗結果支持空間杜賓模型(SDM)。進一步進行霍斯曼檢驗,結果表明應采用隨機效應的空間杜賓模型。

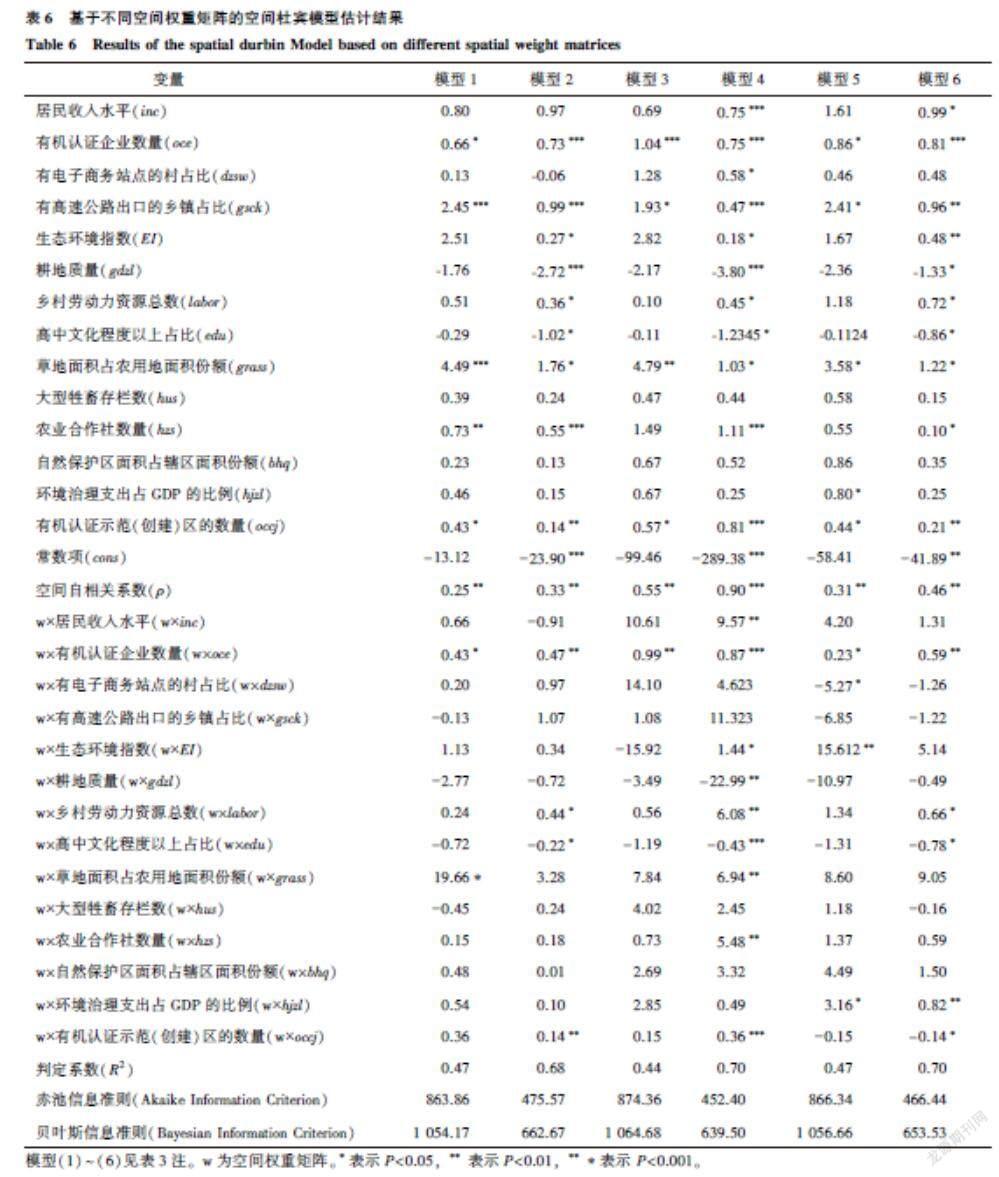

表5列出了基于3種不同空間權重矩陣對被解釋變量和對數處理后的被解釋變量進行空間杜賓模型估計的結果。由表6可知,依據赤池信息準則(AIC)和貝葉斯信息準則(BIC),模型(4)具有最小值,且R2值最高,解釋力較優。

2.3.2模型估計結果與分析由表5可知,所有模型的空間自相關系數ρ在0.25和0.90之間變化,且均通過了0.05水平的顯著性檢驗,表明一個省(自治區)有機農地面積份額對相鄰省(自治區)有機農地面積份額具有正向影響,即有機農業發展存在正向空間依賴性。

價格相關因素中,有機認證企業數量和有高速公路出口的村鎮占比的回歸系數為正,且在所有模型中均顯著,說明有機認證企業數量和有高速公路出口的村鎮占比正向影響有機農業發展,這與部分學者研究結論[13,20]一致。而居民收入水平和具有電子商務站點的村占比僅在模型(4)中稍顯著,說明居民收入水平和有電子商務站點的村占比的空間效應不明顯。可能的解釋是,有機產品存在高溢價,而中國居民收入水平尚處于中等水平,缺乏相應的購買力,中國有機農業發展更多依賴于出口市場需求。雖然中國已經在探索和嘗試“有機農業+電商”的模式,但尚無應用廣泛、知名度高、可信度強的線上銷售平臺,有機產品銷售仍然以線下模式為主,因此具有電子商務站點的村占比這一變量對有機農業發展影響暫不顯著。

值得注意的是,生產相關變量中的草地面積占農用地面積份額在所有模型中對有機農地面積份額具有顯著的正向影響,而耕地質量的回歸系數為負值,在模型(4)中通過了顯著性檢驗,對有機農地面積份額存在負向影響,這與Lpple等[17]和王小楠等[18]的結論一致。草地面積占農用地面積份額高的地區,農藥和化肥使用少,低強度畜牧生產轉向有機農業所需的變化小,轉向有機農業的可能性高。耕地質量低的地區更易發展有機農業,這可能源于低地力轉化為有機農業生產的機會成本低,此外,低地力地區的農業增產潛力小,易陷入農業生產率低、投資能力低和貧困的惡性循環,低外部投入的有機農業是打破這一循環、改善土壤條件、提高農業產量從而改善生計的一種有效方式。勞動力資源和勞動力質量在解釋yl的所有模型中,對有機農地面積份額有顯著影響。其中,勞動力資源對有機農地面積份額存在正向影響,這可能源于有機農業比傳統農業勞動力成本高,充足的勞動力利于降低勞動力成本[13-16];而勞動力質量對有機農地面積份額存在負向影響,可能的解釋是文化程度較低的農民的機會成本較低,愿意花更多時間從事勞動密集型生產,更有可能轉向有機農業[20]。

農業合作社數量在解釋yl的所有模型中顯著正向影響有機農地面積份額。可能的解釋是,技術知識與信息可得性影響常規農業轉向有機農業的交易成本,而合作社是當前中國農業技術供給的重要主體,擁有信息共享、農資集中供應、技術集中指導和統一銷售等特征[24],改善了技術、信息和市場銷售等支持服務,增加了常規農業轉向有機農業的可能性。

政策相關因素中,自然保護區占轄區面積比例對有機農地面積份額存在正向影響,這與Schmidtner等的結論[13]一致。由于環境管制,自然保護區對不利于生態環境的農業生產活動和資源采集活動等均有所限制,自然保護區較多的地區會更傾向于推行有機農業等。有機產品認證示范(創建)區正向影響有機農地面積份額,表明有機產品認證示范(創建)活動具有正向溢出效應,其改善了有機農業的知識、技術及信息的可得性,促進了有機農業推廣[21]。

在所有解釋yl的模型中,有機認證企業數量、勞動力資源和有機產品認證示范(創建)區數量等變量的空間滯后系數均為正值,且通過了顯著性檢驗。而居民收入水平、農業合作社數量和草地面積占農用地面積份額等變量的空間滯后項在模型(4)中顯著,表明毗鄰地區的上述區位因素對觀測地有機農業發展存在顯著影響。

2.3.3空間效應分解表7列出了基于優選模型(4)的空間效應分解結果。總效應較大的變量為居民收入水平、有機產品認證示范(創建)區數量、有機認證企業數量和農業合作社數量。所有變量的直接效應均大于間接效應(空間溢出效應),表明一地有機農業發展主要受當地特征變量直接影響。居民收入水平、有機產品認證示范(創建)區數量、有機認證企業數量以及勞動力資源的間接效應遠大于其他變量,其空間溢出效應不容忽視。這一結果不僅為識別能夠形成集聚效應的有機農業地域提供了參考依據,也表明國家有機產品認證示范(創建)項目的成效顯著。

3討論

盡管本研究與Schmidtner等[13]和Parker等[27]的研究類似,都是采用空間計量方法來探討有機農業發展的影響因子,然而也存在差異。與Schmidtner等[13]和Parker等[27]的研究不同,本研究基于理性選擇理論構建理論模型,這不僅為實證模型提供了微觀經濟基礎,也改善了數據可用性,在空間計量模型中引入了更多變量。與Parker等[27]基于負外部效應分析相鄰地塊利用方式對觀測地塊的農戶采納有機農業的影響不同,本研究基于鄰近省(自治區)間的正向外部性分析有機農業發展的空間效應,這更契合有機農業所具備的公共產品屬性[23]。已有研究均采用截面數據分析,而本研究使用包含更豐富信息的面板數據,可控制個體層面無法觀測的異質性和非時變特征等,可避免多重共線性,能夠容納變量的時期相關性,使分析空間-時間的交互效應成為可能[25,28]。盡管現有研究結果證明大尺度(州級或縣級)數據分析結果的可靠性,但更高空間分辨率(農場和農戶層面)分析會與農戶實際決策過程更一致[13,20]。后續我們將開展實地調查獲取農戶層面數據,考察農戶從事有機農業的空間效應,加深對因果關系的討論。

4結論及啟示

本研究利用2013-2019年中國省域面板數據,采用空間計量模型探討了中國有機農業發展的空間效應及影響因素。主要研究結論有:⑴中國有機農業發展的地區異質性明顯,但空間依賴性也顯著。居民收入水平、有機認證企業數量、具有高速出口的鄉鎮占比、草地面積占農用地面積份額、自然保護區面積占轄區面積份額、勞動力資源總數、農業合作社數量和有機認證示范(創建)區數量顯著正向貢獻于有機農業發展,耕地質量和勞動力文化程度則呈負向影響。 (2)一個地區有機農業發展主要源于本地區位因素的直接效應,但周邊地區的空間溢出效應也不容忽視,尤其是周邊地區的有機認證示范(創建)區數量、有機認證企業數量、鄉村勞動力資源總數等因素的空間溢出效應顯著。

本研究結論的政策啟示是:⑴公共部門推進有機農業發展的政策可向有集聚效應特征的地區傾斜,以形成具有外部規模經濟特征的有機農業集群,并通過集聚區的外溢效應促進周邊地區有機農業的發展。這一策略可能比實施普惠性支持措施的效果更好。⑵公共部門可通過加強與有機農業相關的基礎平臺建設、支持有機農業合作組織發展、支持有機認證示范(創建)項目等措施促進有機農業集群發展。

參考文獻:

[1]REGANOLD J P, JACKSON-SMITH D, BATIE S S, et al. Transforming US agriculture[J]. Science, 2011, 332: 670-671.

[2]WILLER H, TRVNICEK J, MEIER C, et al. The world of organic agriculture —— Statistics and emerging trends[M]. Nürnberg: Fibli and Foam, 2021.

[3]國家認證認可監督管理委員會,中國農業大學. 中國有機產品認證與有機產業發展[M].北京:中國農業科學技術出版社,2020:1-36.

[4]BURTON M, RIGBY D, YOUNG T.Analysis of the determinants of adoption of organic horticultural techniques in the UK[J]. Journal of Agricultural Economics, 1999, 50(1): 48-63.

[5]ANDERSON J B, JOLLY D A, GREEN R. Determinants of farmer adoption of organic production methods in the fresh-market produce sector in California: a logistic regression analysis[R]. San Francisco, California: Western Agricultural Economics Association Annual Meeting, 2005.

[6]GENIUS M, PANTZIOS C J, TZOUVELEKAS V. Information acquisition and adoption of organic farming practices[J]. Journal of Agricultural and Resource Economics, 2006, 31(1): 93-113.

[7]BEST H. Environmental concern and the adoption of organic agriculture[J]. Society and Natural Resources, 2010, 23(5): 451-468

[8]王奇,陳海丹,王會. 農戶有機農業技術采用意愿的影響因素分析[J].農村經濟,2012(2):99-103.

[9]KALLAS Z, SERRA T, GIL J M. Farmer’s objectives as determinant factors of organic farming adoption:the case of Catalonian vineyard production[J]. Agricultural Economics, 2010, 41: 409-423.

[10]KARKI L, SCHLEENBECKE R, HAMM U. Factors influencing a conversion to organic farming in Nepalese tea farms[J]. Journal of Agriculture and Rural Development in The Tropics and Subtropics, 2011, 112(2): 113-123.

[11]KOMAREK A M, SHI X P, HEERIN N. Household-level effects of China’s sloping land conversion program under price and policy shifts[J]. Land Use Policy, 2014, 40: 36-44.

[12]OELODSE M, HGH-JENSEN H, ABREU L S, et al. Certified organic agriculture in China and Brazil: Market accessibility and outcomes following adoption[J]. Ecological Economics, 2010, 69: 1785-1793.

[13]SCHMIDTNER E, LIPPER C, ENGLER B, et al. Spatial distribution of organic farming in Germany: does neighborhood matter?[J]. European Review of Agricultural Economics, 2012, 39 (4): 661-683.

[14]HATTAM C E, LACOMBE D J, HOLLOWAY G. Organic certification, export market access and the impacts of policy[J]. Agricultural Economics, 2012, 43(4): 439-455.

[15]HUI-JU K. The socioeconomic geography of organic agriculture in the United States[D]. Ames:Iowa State University Capstones, 2015.

[16]NICOLAI V K, ADA W. Why isn't more US farmland organic?[J]. Journal of Agricultural Economics, 2010, 61(2): 240-258.

[17]LPPLE D, KELLEY H. Understanding the uptake of organic farming: accounting for heterogeneities among Irish farmers[J]. Ecological Economics,2013,88:11-19.

[18]王小楠,朱晶,薄慧敏. 家庭農場有機農業采納行為的空間依賴性[J].資源科學, 2018, 40(11): 2270-2279.

[19]BJRKHAUG H, BLEKESAUNE A. Development of organic farming in Norway: a statistical analysis of neighbourhood effects[J]. Geoforum, 2013, 45(1): 201-210.

[20]LEWIS D J, BARHAM B L, ROBINSON B. Are there spatial spillovers in adoption of clean technology?The case of organic dairy farming[J]. Land Economics, 2011, 87 (2):250-267.

[21]WOLLNI M, ANDERSSON C. Spatial patterns of organic agriculture adoption: Evidence from Honduras[J]. Ecological Economics,2014(97): 120-128.

[22]盧瑜,向平安,余亮. 中國有機農業的集聚與空間依賴性[J].中國生態農業學報(中英文),2021,29(3):440-452.

[23]BEST H. Organic farming as a rational choice: empirical investigations in environmental decision making[J]. Rationality and Society, 2009, 21(2):197-224.

[24]LESSAGE J P, PACE R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Boca Raton :CRC Press,2009.

[25]COLEMAN J. Foundations of Social Theory[M]. London:Belknap Press of Harvard University Press, 1998.

[26]耿宇寧,鄭少鋒,王建華. 政府推廣與供應鏈組織對農戶生物防治技術采納行為的影響——基于陜西省獼猴桃主產區的調查[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2017,17(1):116-122.

[27]PARKE D C, MUNROE D K. The geography of market failure: edge-effect externalities and location and production patterns of organic farming[J]. Ecological Economics, 2007,60: 821-833.

[28]謝玉梅. 有機農業發展: 基于外部性視角的分析[J].農業經濟問題,2013(5): 8-12.

(責任編輯:張震林)

收稿日期:2021-07-09

基金項目:湖南省自然科學基金項目(2021JJ30369);湖南農業大學“雙一流”學科建設項目(SYL201802017);湖南省哲學社會科學基金項目(19YBA092)

作者簡介:盧瑜(1982-),女,江西九江人,博士研究生,主要從事有機農業和生態農業研究(E-mail)634279803@qq.com

通訊作者:向平安, (E-mail)xpa830@126.com