企業慈善倫理責任對員工組織承諾的影響研究

■鄧麗明 李小紅

一、引言

近年來,我國社會各界對企業履行社會責任的呼聲日益強烈,要求企業在追求經濟利潤的同時,還必須承擔法律、倫理和慈善方面的責任。但是逐利的企業不會自愿從事單純利他的不賺錢行為[1],因此社會責任與企業績效之間關系的研究就成為理論界和實踐界高度關注的話題。已有相關研究主要探討企業社會責任(Corporate Social Responsibility,CSR)對經濟財務績效的影響,但得到的實證結果截然相反。因此,學者們將研究的觸角伸入企業社會責任與非財務績效領域,探索企業的社會責任表現對消費者滿意度和忠誠度、員工士氣和組織承諾、企業形象、社會資本、競爭優勢等的積極影響作用[2-3],力圖為企業承擔社會責任提供更具說服力的理論和實證支撐。事實上,這些研究得到的實證結論不一,且大多數從國外的背景出發,而很少有基于我國背景的深入探討,有關我國背景下企業社會責任行為及表現對組織內員工承諾水平影響的研究還很缺乏。

不僅如此,這些研究將重點放在強制性的法律責任和經濟責任上,而很少關注志愿性的慈善責任和倫理責任對改善雇員關系、提升員工士氣等員工組織承諾的影響。人們對企業是否應從事慈善和倫理活動,產生了“戰略性慈善觀下的企業慈善能改善企業的競爭環境”與“經濟利益至上的企業行善會侵蝕企業資源、削減企業利潤”的爭論。因此,我們有必要深入研究我國背景下企業慈善和倫理等社會責任對組織承諾的影響作用,為解析企業社會責任各維度表現對組織績效的影響作用提供理論借鑒。基于此,本文通過對我國企業員工進行企業社會責任的問卷調查,研究我國企業在慈善和倫理方面的各項表現,對內部員工組織承諾水平的影響關系,以期為我國企業參與慈善和倫理活動等社會責任決策提供參考。

二、理論模型與研究假設

組織承諾(Organizational Commitment,OC)是員工對組織的一種態度,反映組織內的員工對該組織的喜愛程度,將他們的未來與組織的未來捆綁在一起的程度,以及愿意為組織作出個人犧牲的程度[4]。已有研究表明,企業履行社會責任與員工組織承諾之間存在重要關聯。企業的社會責任水平能夠被員工感知,用來判斷組織公平,進而影響員工組織認同和歸屬感等[5]。良好的企業社會責任表現能夠吸引更好的求職者,能夠留住員工,以及維持員工士氣[6]。從員工正義的角度來看,企業社會責任行為能夠培育積極的雇員關系,而不僅僅是企業與員工之間純粹的金錢關系,并更有可能激勵員工士氣和贏得員工對組織的承諾[7]。

根據Carroll的理論框架,企業社會責任(Corporate Social Responsibility,CSR)包括經濟、法律、倫理和慈善四個維度的責任。經濟責任和法律責任為強制性責任,是企業必須遵守的責任和義務,企業迫于法律或政府強制力而履行,或因懲罰成本高而履行。倫理責任和慈善責任為志愿性責任,由于它們在理論上難以區別,可以合并為慈善倫理責任。慈善倫理責任是企業自愿承擔的、符合社會道德體系規范的一切慈善倫理行為,其企業認同程度低于經濟和法律責任。盡管戰略性慈善理論的支持者聲稱企業慈善能改善企業的競爭環境,贏得利益相關者的廣泛支持,但更多的觀點認為企業行善會侵蝕企業資源、削減企業利潤,會使企業陷入“過度活躍”的狀態之中[8]。目前,有關企業慈善倫理與員工組織承諾的研究較少,國外研究主要有兩種結論:第一,企業慈善倫理能顯著地影響員工組織承諾水平。Raman等[9]實證表明,對當地有捐贈的企業,其員工的組織承諾水平高于沒有捐贈的企業的組織承諾水平許多;意識到企業有從事法人捐贈活動的企業員工,其組織承諾水平顯著地高于沒有捐贈的企業員工。第二,企業慈善倫理與員工組織承諾之間沒有顯著關聯。Jennifer C.Chen等實證證明,在美國,企業慈善與員工關系之間不存在顯著的關聯[10]。本文探討在我國背景下,企業慈善和倫理責任與員工組織承諾之間的關聯,為企業參與公益慈善倫理活動提供決策參考。

組織承諾是研究企業內員工工作行為的重要因素,反映員工繼續留在某個組織的一種心理現象[11]。作為社會人的個體,其組織承諾的前因變量包括個體特征、組織特征、工作特征和社會文化特征。在組織層面,由于對員工的承諾行為起決定作用的因素是多樣的,因而組織承諾的結構也是多維的[12]。廣泛應用的有Meyer和Allen提出的三維結構,包括情感承諾、持續承諾和規范承諾三個因素[13]。Swai1es增加了行為承諾因素,將此三維結構擴展為四維。我國學者凌文栓等將組織承諾的心理結構劃分為情感承諾、理想承諾、規范承諾、經濟承諾和機會承諾五個維度。

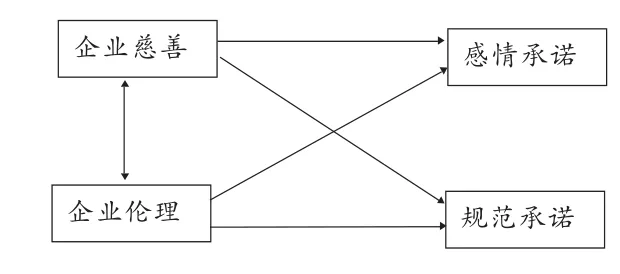

在Meyer和Allen的三維度結構下,情感承諾是一個不受物質利益驅動的情感性維度,連續承諾是一個建立在利益基礎之上的工具性維度[14],規范承諾是一個受社會影響而忠于組織的觀念或規范性維度。雖然有學者認為應重點考察組織承諾中的情感承諾和連續承諾 (其中的個人損失部分)這兩個維度,但本文考察非經濟的慈善和倫理責任水平對組織承諾的影響,可不考慮基于利益的連續承諾維度。因此,在不影響結論的情況下,我們對模型進行簡化,確定感情承諾和規范承諾兩個維度為衡量組織承諾的因變量,自變量則根據研究目的確定企業慈善和企業倫理兩個變量,建立的理論結構方程模型如圖1所示。

圖1 企業慈善倫理與組織承諾關聯概念模型

模型假設如下:假設1——企業慈善的水平與員工的情感承諾水平正相關;假設2——企業慈善的水平與員工的規范承諾水平正相關;假設3——企業倫理的水平與員工的情感承諾水平正相關;假設4——企業倫理的水平與員工的規范承諾水平正相關。

三、研究方法

本研究的數據以問卷調查的方式收集,調查樣本為隨機選取。問卷通過當面作答或電子郵件等方式收集,共收回有效問卷358份。問卷采用Likert五點尺度測量。企業慈善倫理題項參考Aupperle的企業社會責任導向(Corporative Social Responsibility Orientation,CSRO)量表中的相關題項,企業慈善選擇了4個觀測變量,分別是社會服務、企業捐贈、節能減排和文化支持;企業倫理選擇了5個觀測變量,分別是企業高層對企業的監控、值得公眾信任的企業、不端行為檢舉、向顧客提供充分而準確的產品信息、決策時不忽視顧客利益。組織承諾題項參考Meyer、Allen和凌文輇的組織承諾量表,選擇了8個觀測變量,用于了解員工對企業在情感和規范方面的承諾。

四、研究結果

(一)信度和效度分析

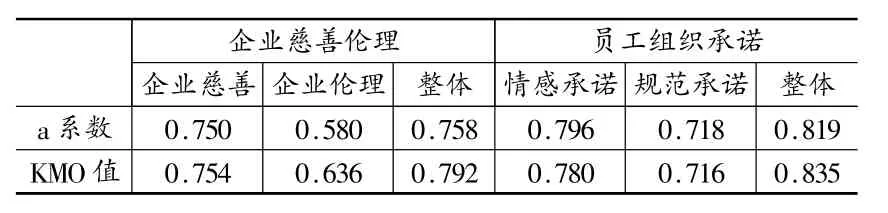

借助SPSS19.0軟件對問卷進行信度和效度分析,結果如表1所示。企業慈善倫理問卷和組織承諾問卷的內部一致性系數總體大于0.7,各變量問卷除企業倫理一致性系數較低外,其他變量問卷一致性系數均高于0.7。由此表明,該問卷總體信度水平較高,有較好的穩定性和可信性。效度分析采用KMO抽樣適當性參數檢驗以及Bartlett球形度檢驗,計算得到總體KMO值大于0.7,Bartlett檢驗的顯著性值為0.00,表明各變量之間具有相關性,問卷的有效性較好。

表1 問卷數據信度及KMO值(N=358)

(二)結構模型的分析

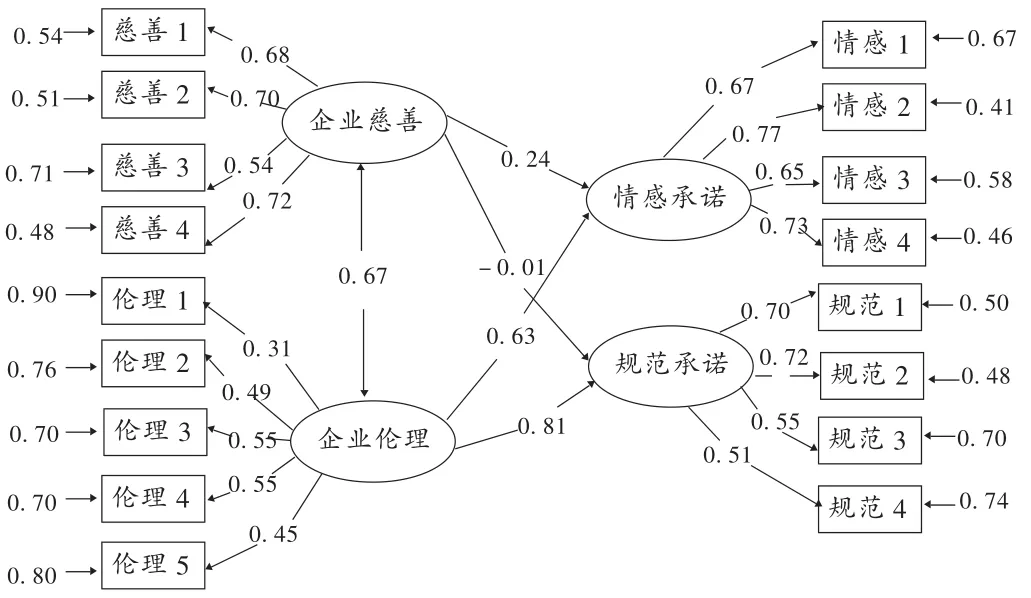

借助統計工具SPSS19.0對有效問卷數據進行相關關系的雙側顯著性檢驗,然后借助Lisrel 8.7軟件,對相關關系矩陣根據建立的結構方程模型進行基于最大似然法的檢驗。結構方程模型分析結果如圖1所示。

圖1 概念模型擬合結果

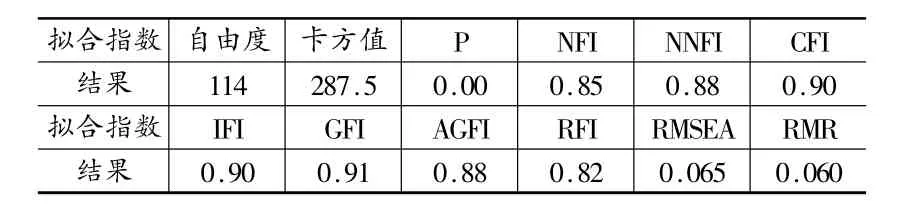

模型卡方值X2與自由度df的比值介于[2,3]之間,表明該模型擬合結果可以接受。評價指標P=0.00(<0.1),近似均方根殘差 RMSEA=0.065(<0.08),均方根殘差RMR=0.060,其他各項擬合指數均高于0.8(見表 2)。一般認為 RMSEA小于 0.08,RMR小于0.035,且其他各項指數均高于0.9時,則模型與數據的擬合效果非常好。由此可知,該結構方程模型具有比較好的結構效度,與樣本數據的擬合效果比較好,擬合結果是可以接受的。

表2 模型各項擬合指數

因子負荷方面,一般因子系數大于等于0.5時,其對應的指標應予以保留。本模型中除了企業倫理中3個觀測變量的因子負荷小于0.5外,其他觀測變量的因子相關系數均大于0.5,且在雙側檢驗水平=0.05下,各觀測變量t值均大于5,通過顯著性檢驗。

(三)假設檢驗

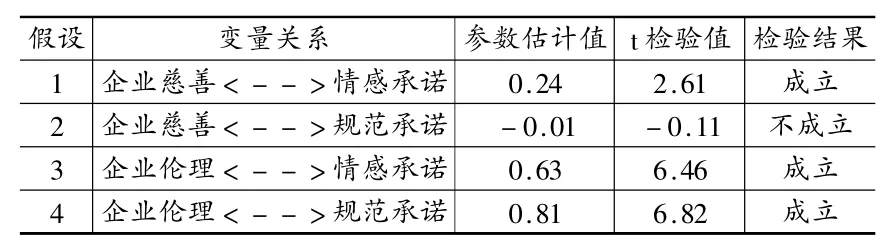

根據模型運行結果,假設1、3、4成立,且通過t值檢驗,表明在我國,企業慈善水平與員工情感承諾水平正相關,企業倫理水平與員工情感承諾水平正相關,企業倫理水平與員工規范承諾水平正相關。企業慈善水平與員工規范承諾水平的相關系數為-0.01,且沒有通過t檢驗,對應的假設2不成立,僅從數據來看,兩者之間不存在相關關系(見表3)。

表3 模型各維度關聯的假設檢驗結果

(四)結構模型的修正

在仔細檢查觀測變量的題目內容后,作出以下修正:第一,刪除企業倫理變量下指標“倫理1”,即企業高層對企業的監控活動可能給周邊帶來的負面影響。該觀測變量不顯著的原因可能是員工不了解企業高層對企業的監控活動所對應的倫理道德,題目內容不易于完全理解或其他原因。第二,保留觀測變量“倫理2”(企業是公眾值得信任的)和“倫理5”(企業決策時不忽視顧客利益)兩個指標,原因是這兩個指標在內容上符合企業倫理道德表述。第三,刪除企業慈善與規范承諾之間的關系路徑,原因是相關系數非常小(-0.01),且t檢驗沒有通過。修正后的模型運行結果如圖2所示。

圖2 修正后模型結果

從表4可以看出,修正后模型卡方值與自由度之比X2/df=2.25,比原先有所降低;P=0.00,RMSEA=0.060,RMR=0.059;其他各項擬合指數除兩項(分別為0.87和0.84)外均大于0.9;所有變量的t值大于3,通過t值顯著性檢驗。以上結果表明,模型修正后的擬合效果略好于修正前,具有良好的結構效度,能夠從數據上反映我國企業慈善倫理對員工組織承諾水平的影響。

表4 修正模型各項擬合指數

修正后的模型結果表明,在我國,企業慈善水平與員工情感承諾水平正相關,企業倫理水平與員工情感承諾水平正相關,企業倫理水平與員工規范承諾水平正相關,相關系數分別為0.26、0.63和0.81。

五、結論

本研究探討了我國情境下,企業社會責任中的慈善倫理責任對企業內員工組織承諾的影響作用。通過對問卷調查數據進行實證分析,我們得到以下結論:

第一,企業慈善能一定程度地正向影響員工對組織的情感承諾水平(影響系數為0.26),但幾乎不會影響員工對組織的規范承諾水平。可見,企業慈善不僅如Carroll等學者所認為的“在企業社會責任對財務績效的影響中是一種錦上添花的事情”,而且在對員工組織承諾的影響中也不是一項非常有效的活動。員工會因為企業參與當地的社會服務、捐贈、節能減排和文化體育事業,而使其產生不愿離開企業、愿意為企業作出貢獻等方面的情感。但是,員工對企業慈善行為的感知,并不會影響他們對組織的忠誠和義務等規范性因素。

第二,企業倫理能同時顯著地正向影響員工對組織的情感承諾水平(影響系數為0.63)和規范承諾水平(影響系數為0.81)。那些值得公眾信任、允許并鼓勵員工檢舉不端行為、為顧客提供充分而準確的產品信息、制定決策時不忽視顧客利益的企業,具有更高的企業倫理責任水平,并能獲得更高水平的員工組織承諾。企業倫理對員工規范性的影響高于情感方面。規范性承諾是社會道德規范和組織文化的一種內化的規范性壓力。員工規范承諾受到企業倫理顯著影響的本質,應該是人們對社會道德規范普遍訴求的表現。因此,對于企業來說,遵守必要的和合乎情理的社會倫理道德規范,能夠為企業帶來較佳水平的規范承諾,包括愿意為組織獻身的員工忠誠、鼓舞人心的工作士氣、高度的凝聚力等。不僅如此,還能同時提高員工對組織的情感依賴,使員工愿意將自己的未來與企業的未來捆綁在一起。

第三,企業倫理比企業慈善更能明顯地影響員工對組織的情感依賴和工作忠誠,使得員工愿意為組織目標而努力。企業管理者可以通過建立值得公眾信任的企業,開發允許和鼓勵員工檢舉不端行為的嚴密系統,要求職員為顧客提供充分而準確的產品信息,在決策時充分考慮顧客利益等符合社會道德規范的方式來提高員工對企業價值觀和目標的認同,進而將員工與企業捆綁在一起,建立基于情感的依賴關系而非純粹的基于物質利益的交易關系。

[1]鐘宏武.企業捐贈作用的綜合解析[J].中國工業經濟,2007,(2).

[2]張廣玲,黃慧化,郭志賢.企業慈善行為(捐款和捐時)對消費者行為意向的影響研究[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2008,(6).

[3]夏緒梅.基于利益相關者視角的企業倫理評價研究[J].經濟體制改革,2011,(6).

[4]郗河.企業社會責任特征對員工組織承諾及組織公民行為作用機制研究[D].杭州:浙江大學,2009.

[5]Aguilera,R.V,Rupp,D.E.et al.Putting the S back in Corporate Social Responsibility,A Multilevel Theory of Social Change in Organizations.Academy of Management Review,2007,(3).

[6]Branco,M.C. & Rodrigues,L.L.Corporate Social Responsibility and Resource-based Perspectives.Journal of Business Ethics,2006,Vol.69.

[7]Belaid Rettab,Anis Ben Brik,Kamel Mellahi.A Study of Management Perceptions of the Impact of Corporate Social Responsibility on Organisational Performance in E-merging Economies:the Case of Dubai.Journal of Business Ethics,2009,Vol.89.

[8]陳宏輝.戰略性慈善捐贈探析[J].現代管理科學,2007,(2).

[9]Pushkala Raman,James J.Zboja.The Effects of Employee Attitudes on Workplace Charitable Donations.Journal of Nonprofit& Public Sector Marketing,2006,(10).

[10]Jennifer C.Chen,Dennis M.Patten,Robin W.Roberts.Corporate Charitable Contributions:a Corporate Social Performance or Legitimacy Strategy?.Journal of Business Ethics,2008,Vol.82.

[11]楊付,唐春勇.中國企業員工人際和諧觀與組織承諾及其維度關系的實證研究——基于中小型企業的研究[J].軟科學,2010,(3).

[12]凌文輇,張治燦,方俐洛.中國職工組織承諾的結構模型研究[J].管理科學學報,2000,(6).

[13]Meyer,J.P. &Allen,N.J.A Three-component Conceptualization ofOrganizationalCommitment.Human Resource Management Review,1991,(1).

[14]張勉,李海.組織承諾的結構、形成和影響研究評述[J].科學學與科學技術管理,2007,(5).