基于ICF理論殘疾青少年體育參與行為研究*

吳麗芳

基于ICF理論殘疾青少年體育參與行為研究*

吳麗芳

(福建師范大學(xué) 體育科學(xué)學(xué)院,福建 福州 350117)

殘疾青少年通過(guò)體育參與,對(duì)提升自身身心健康水平、提升社會(huì)融合具有重要意義。文章選取福建省三所市級(jí)特殊學(xué)校的學(xué)生共180名,采用殘疾青少年體育鍛煉行為問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)查。結(jié)果發(fā)現(xiàn):大部分殘疾青少年每周參與體育鍛煉的次數(shù)達(dá)到4次以上,選擇以羽毛球、跑步、籃球、乒乓球?yàn)橹饕憻拑?nèi)容,喜歡有運(yùn)動(dòng)伙伴的運(yùn)動(dòng)方式。個(gè)體和學(xué)校建成環(huán)境影響殘疾青少年體育參與行為的因素。基于此,文章提出加強(qiáng)殘疾青少年體育參與習(xí)慣養(yǎng)成、改善學(xué)校建成環(huán)境等策略。

殘疾青少年;體育;學(xué)校;建成環(huán)境

《全民健身計(jì)劃綱要》中要求廣泛開展殘疾人體育健身活動(dòng),提高殘疾人的身體素質(zhì)和平等參與社會(huì)活動(dòng)的能力。2015年,我國(guó)殘疾青少年約有1200萬(wàn)人,殘疾青少年健康問(wèn)題成為社會(huì)和國(guó)家關(guān)注的重要課題。青少年正處于生長(zhǎng)發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期,良好的鍛煉行為對(duì)其健康成長(zhǎng)具有重要作用。運(yùn)動(dòng)干預(yù)促進(jìn)兒童執(zhí)行功能發(fā)展[1]。而體力活動(dòng)不足已被世界衛(wèi)生組織(WHO)確定為21世紀(jì)全球最大的公共衛(wèi)生問(wèn)題,認(rèn)為它是引發(fā)慢性非傳染性疾病的頭號(hào)殺手和導(dǎo)致非傳染性疾病死亡率增加的第四大風(fēng)險(xiǎn)因素。值得關(guān)注的是,兒童、青少年目前已成為體力活動(dòng)不足的高發(fā)人群。有研究顯示,殘疾學(xué)生積極參加體育鍛煉,有助于促進(jìn)其身心健康、增強(qiáng)體質(zhì)、培養(yǎng)堅(jiān)毅的性格。隨著體育學(xué)科地位逐漸受到重視,特殊學(xué)校體育課開展逐漸常態(tài)化。與普通學(xué)生一樣,殘疾青少年大部分時(shí)間在學(xué)校度過(guò),體育課及體育鍛煉是其學(xué)習(xí)生活中的重要組成部分。殘疾青少年體育參與行為呈現(xiàn)什么樣特征,是否呈現(xiàn)體育鍛煉促進(jìn)青少年健康狀況?在新的全民健身規(guī)劃和健康中國(guó)的大背景下,各級(jí)政府致力于推進(jìn)殘疾人體育,促進(jìn)各個(gè)層次的殘疾人體力活動(dòng),推進(jìn)全民健康。為此文章對(duì)殘疾青少年體育參與行為特征進(jìn)行研究和分析,基于ICF理論為殘疾青少年更加科學(xué)、健康的體育鍛煉提供一定的參考依據(jù)。

1 研究對(duì)象與方法

1.1 研究對(duì)象

以殘疾青少年體育參與行為為研究目的,以福建省三所市級(jí)特殊學(xué)校108名學(xué)生為調(diào)查對(duì)象。

1.2 研究方法

1.2.1問(wèn)卷調(diào)查法

設(shè)計(jì)殘疾青少年體育鍛煉行為問(wèn)卷,主要包括青少年體育參與行為現(xiàn)狀及基于ICF理論影響殘疾青少年體育參與行為的個(gè)人及環(huán)境因素。采用以團(tuán)體自測(cè)方式,對(duì)分別福州市特殊學(xué)校、南平市特殊學(xué)校、寧德市特殊學(xué)校的初一至高三的殘疾學(xué)生進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,由于殘疾青少年自身的特殊性,因此在調(diào)查過(guò)程中由教師統(tǒng)一指導(dǎo)語(yǔ),協(xié)助學(xué)生完成問(wèn)卷調(diào)查,以保證調(diào)查結(jié)果的真實(shí)性。本研究共發(fā)放180份問(wèn)卷,回收170份問(wèn)卷,有效問(wèn)卷163份,回收率90%。其中,男86人,女77人,年齡14.71±1.908歲;初一25人,初二36人,初三32人,高一38人,高二21人,高三11人。均為特殊學(xué)校在讀學(xué)生。

1.3 實(shí)地考察法

研究團(tuán)隊(duì)在2019年9-10月,到福州市特殊學(xué)校、南平市特殊學(xué)校、寧德市特殊學(xué)校實(shí)地考察學(xué)校體育課程開展現(xiàn)狀、學(xué)生課外體育鍛煉現(xiàn)狀、學(xué)校及周邊體育場(chǎng)地設(shè)施現(xiàn)狀,與殘疾青少年深入訪談,了解殘疾青少年體育參與的動(dòng)因及阻礙因素;與學(xué)校體育課程教師深入訪談,了解殘疾青少年體育課程開展存在問(wèn)題。

1.4 數(shù)理統(tǒng)計(jì)法

采用SPSS19.0,運(yùn)用描述性等統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)問(wèn)卷數(shù)據(jù)分析,了解殘疾青少年體育參與行為特征及影響因素。

2 研究結(jié)果

2.1 殘疾青少年體育參與行為特征

2.1.1殘疾青少年參加體育鍛煉的認(rèn)知態(tài)度

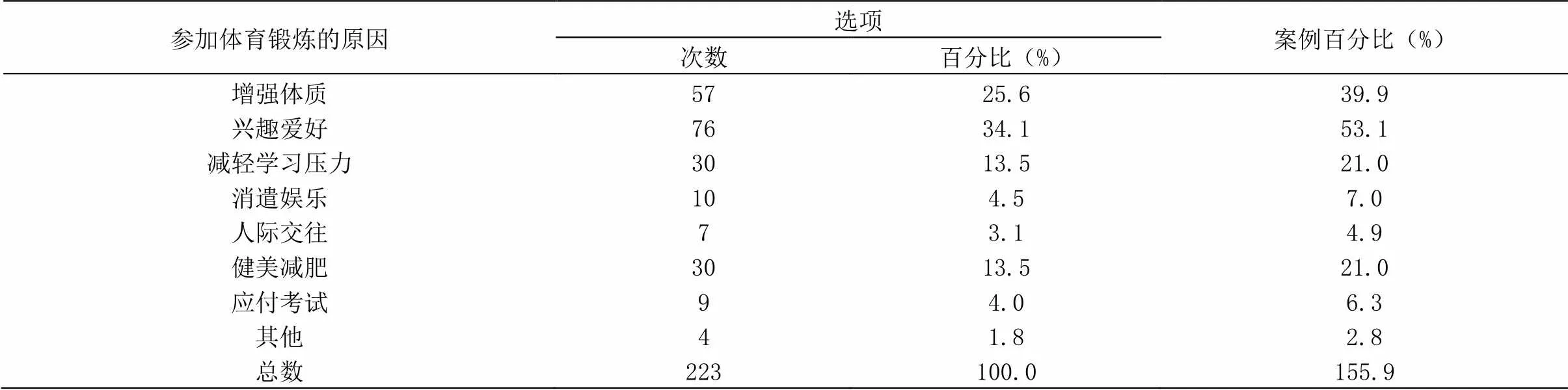

表1 殘疾青少年參加體育鍛煉的認(rèn)知態(tài)度

在調(diào)查中殘疾青少年參與體育鍛煉的原因由高到低依次排列為:興趣愛(ài)好、增強(qiáng)體質(zhì)、減輕學(xué)習(xí)壓力、健美減肥、消遣娛樂(lè)、應(yīng)付考試、人際交往。興趣愛(ài)好是殘疾青少年參與體育活動(dòng)的主要原因,增強(qiáng)體質(zhì)是殘疾青少年參與體育鍛煉的最主要目的,殘疾青少年對(duì)健康和身體管理方面認(rèn)識(shí)在逐步加深,但是對(duì)體育參與提高人際交往方面的認(rèn)識(shí)欠缺。殘疾青少年主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電視、體育教師等渠道,了解體育活動(dòng)對(duì)健康、身體管理、身體素質(zhì)方面有良好的促進(jìn)作用。此外,殘疾青少年認(rèn)為挫敗感等繼發(fā)心理健康問(wèn)題會(huì)消極影響體育參與。訪談中發(fā)現(xiàn)大部分殘疾青少年喜歡體育活動(dòng),但是參與體育活動(dòng)的主動(dòng)性和積極性有待提高。

2.1.2殘疾青少年參加體育鍛煉的次數(shù)

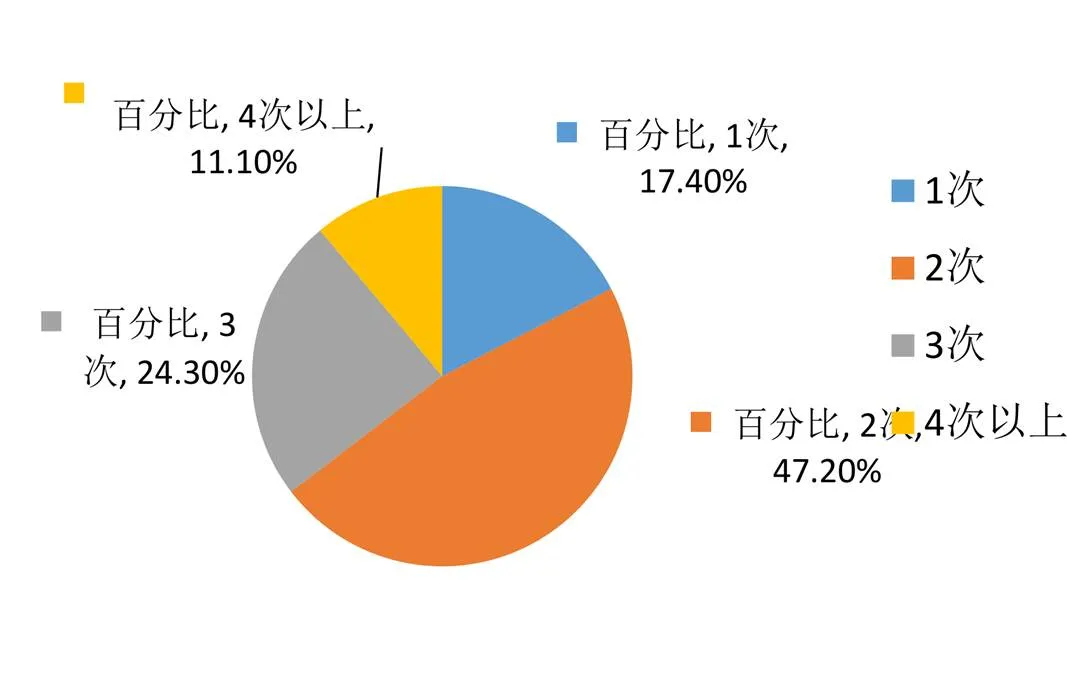

圖1 殘疾青少年每周參與體育鍛煉的次數(shù)

調(diào)研中發(fā)現(xiàn)只有35.40%的殘疾青少年每周參與體育鍛煉的次數(shù)達(dá)到3次(含3次)以上。訪談中發(fā)現(xiàn)調(diào)研的學(xué)校均為可住宿的學(xué)校,大部分學(xué)生都寄宿在校,殘疾青少年在校時(shí)間較長(zhǎng),學(xué)校統(tǒng)一安排集體體育活動(dòng)時(shí)間,每周參與體育鍛煉涵蓋了學(xué)校的體育課、早間操、課后體育活動(dòng)。十三五規(guī)劃期間,受福建省殘疾人體育事業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較好的影響,福建省特殊教育學(xué)校體育工作整體質(zhì)量得到提升,特殊體育師資力量逐漸得以提升,特殊教育學(xué)校體育硬件條件逐步得以改善,體育課程是特殊學(xué)校教育的核心課程,在特殊教育學(xué)校落實(shí)較好。殘疾青少年每周參與體育鍛煉的次數(shù)可以看出特殊教育學(xué)校體育工作逐漸得以保障。

2.1.3殘疾青少年參加體育活動(dòng)內(nèi)容

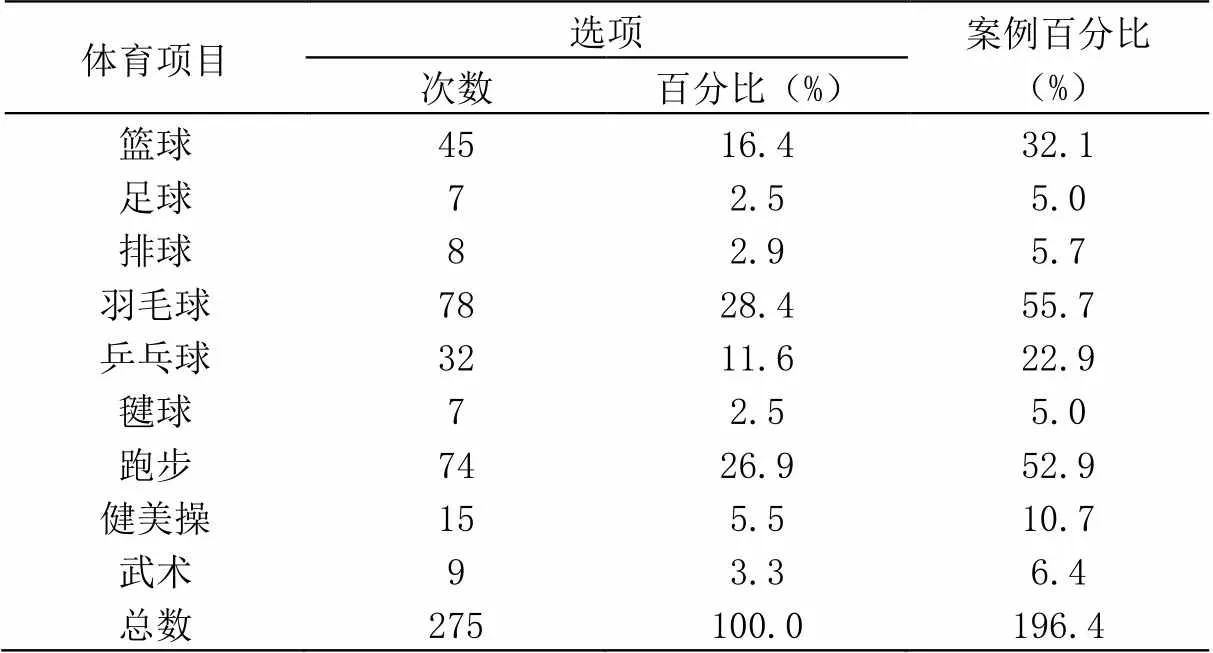

表2 殘疾青少年參加體育活動(dòng)內(nèi)容

在活動(dòng)內(nèi)容上,殘疾青少年選擇以羽毛球、跑步、籃球、乒乓球?yàn)橹鳌1徽{(diào)研的特殊學(xué)校均開設(shè)體育課程,體育課內(nèi)容主要開展容易普及的體育項(xiàng)目,諸如跑步、籃球、羽毛球、乒乓球等。訪談中發(fā)現(xiàn),殘疾青少年體育鍛煉內(nèi)容與本校的體育教學(xué)項(xiàng)目、學(xué)校的體育場(chǎng)地有直接關(guān)系。殘疾青少年選擇難度適中的體育內(nèi)容。這幾所特殊學(xué)校在普及全省特奧運(yùn)動(dòng)、殘奧運(yùn)動(dòng)方面較為積極,參加全省特奧及殘奧運(yùn)動(dòng)成績(jī)較好,因此開展體育活動(dòng)氛圍較為積極。

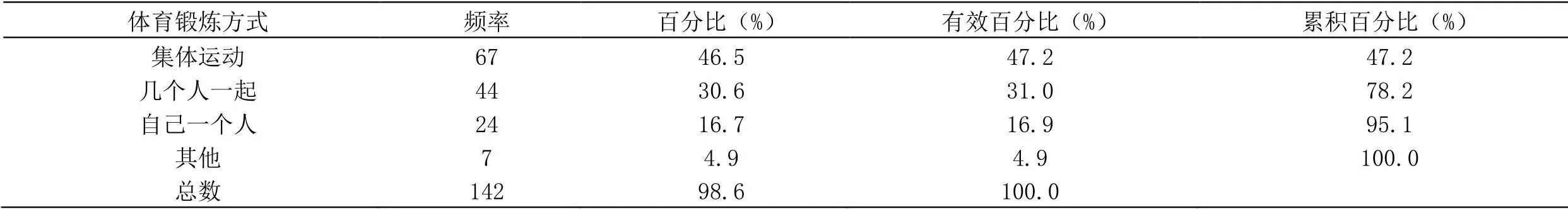

2.1.4殘疾青少年參與體育鍛煉方式

殘疾青少年喜歡有運(yùn)動(dòng)伙伴的運(yùn)動(dòng)方式,其中運(yùn)動(dòng)伙伴以學(xué)校里的同學(xué)或朋友為主。一方面可能與特殊學(xué)校大部分是寄宿型有關(guān)。目前福建省一般縣級(jí)地區(qū)才有配備特殊學(xué)校。因此,殘疾青少年及家長(zhǎng)一般選擇寄宿學(xué)校,周末時(shí)間回家。另一方面,殘疾青少年跟學(xué)校家庭以外的環(huán)境接觸較少,大部分的時(shí)間在學(xué)校,因此活動(dòng)伙伴多以同學(xué)和朋友為主。

表3 殘疾青少年參與體育鍛煉的方式

2.2 影響殘疾青少年體育參與行為的因素

2001年,世界衛(wèi)生組織提出ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)理論,即從生物——心理——社會(huì)角度認(rèn)識(shí)損傷所造成的影響提供了一種理論模式。它為從身體健康狀態(tài)、個(gè)體活動(dòng)和個(gè)體的社會(huì)功能上探索提供了理論框架。ICF由功能、殘疾與背景性因素兩大部分組成,其中功能、殘疾包括身體功能和身體結(jié)構(gòu)、活動(dòng)和參與。背景性因素主要指環(huán)境因素。ICF將功能和殘疾分類作為一種作用和變化的過(guò)程,提供多角度的方法。個(gè)體的功能狀態(tài)是健康狀況與情景性因素相互作用和彼此復(fù)雜的聯(lián)系,干預(yù)一個(gè)項(xiàng)目就可能產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目的改變。這種相互作用通常是雙向的[2]。

2.2.1個(gè)體因素

首先,殘疾青少年體育參與活動(dòng)受限較大。殘疾學(xué)生大多因身體結(jié)構(gòu)或功能障礙,肌肉力量等身體機(jī)能受限,導(dǎo)致體育活動(dòng)能力基礎(chǔ)普遍較弱,殘疾青少年體育活動(dòng)參與和體質(zhì)健康遠(yuǎn)低于同齡健全青少年。以智力障礙青少年為例,智力障礙者身體活動(dòng)水平低于健全人,隨著障礙程度增大,其活動(dòng)水平呈下降態(tài)勢(shì)[3]。而肢體殘疾青少年身體活動(dòng)水平受自身殘疾影響,整體水平偏低。總之,殘疾青少年運(yùn)動(dòng)能力受限程度越高,其身體活動(dòng)水平越低。

其次,殘疾青少年生活習(xí)慣存在一定問(wèn)題。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)殘疾青少年肥胖率較高,主要因?yàn)轱嬍巢还?jié)制。肥胖容易導(dǎo)致心血管疾病、糖尿病等代謝疾病,還會(huì)導(dǎo)致慢性疾病年輕化。研究顯示,視力方面殘疾青少年近視程度顯著高于正常青少年,且主要集中在青春發(fā)育前期及青春發(fā)育期[4]。原因是午飯及晚飯后,大部分學(xué)生聚集在餐廳、教室、宿舍,其中,學(xué)校餐廳里有提供電視,很多學(xué)生選擇休息時(shí)間久坐電視機(jī)前;午休和晚休時(shí)間,教室和宿舍均沒(méi)有對(duì)學(xué)生要求提交手機(jī),因此很多學(xué)生選擇安靜玩手機(jī)或看電視。殘疾青少年久坐少動(dòng)現(xiàn)象較嚴(yán)重。

2.2.2 環(huán)境因素

由于調(diào)研對(duì)象主要在學(xué)校寄宿,學(xué)生多數(shù)為寄宿,因此不考慮家庭對(duì)殘疾青少年體育參與的影響,重點(diǎn)關(guān)注學(xué)校環(huán)境因素對(duì)殘疾青少年體育參與行為影響。首先,學(xué)校建成環(huán)境不利于殘疾青少年參加體育鍛煉。所調(diào)研的三所特殊學(xué)校所處的地理位置大都偏離市中心,地處偏僻郊區(qū)。學(xué)生上學(xué)距離學(xué)校較遠(yuǎn),乘公交車、小汽車上學(xué)的可能性較大,不利于殘疾青少年日常步行等體力活動(dòng)。學(xué)生住校,則與生活、休閑等相關(guān)的土地利用類型的密度越小,殘疾青少年步行上學(xué)的可能性越小。學(xué)校附近的建成環(huán)境對(duì)殘疾青少年體育鍛煉的影響較強(qiáng),學(xué)校不對(duì)周邊社區(qū)開放、周邊社區(qū)的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地少等不利于殘疾青少年參與體育鍛煉。

其次,學(xué)校體育活動(dòng)環(huán)境氛圍差。學(xué)校常規(guī)體育課是殘疾青少年參加體育鍛煉的重要組成部分。體育課是殘疾青少年體育參與的重要保證。特殊學(xué)校有專門開設(shè)體育課,每周3節(jié),每節(jié)40分鐘。然而調(diào)查中顯示,大部分殘疾學(xué)生認(rèn)為每周上兩節(jié)體育課,甚至每周1節(jié),這與特殊學(xué)校體育場(chǎng)都是戶外有關(guān)。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)三所特殊學(xué)校均無(wú)室內(nèi)體育場(chǎng)館,南方春季雨季長(zhǎng),體育課經(jīng)常受天氣影響無(wú)法正常上課,導(dǎo)致體育課實(shí)際節(jié)數(shù)與學(xué)生們感知到的不一樣。實(shí)地調(diào)研中發(fā)現(xiàn),學(xué)校體育場(chǎng)地及器材配置無(wú)法滿足學(xué)生需求。與普通學(xué)校的相比三所特殊學(xué)校的體育場(chǎng)地器材配備嚴(yán)重不足,場(chǎng)地不規(guī)范、器材種類不多、數(shù)量少。課外體育鍛煉三所學(xué)校均無(wú)安排體育教師或其他教師進(jìn)行引導(dǎo),體育場(chǎng)地有開放,但是體育器材卻沒(méi)有提供。

3 基于ICF理論提升殘疾青少年體育參與的策略

3.1 加強(qiáng)殘疾青少年體育參與習(xí)慣養(yǎng)成

首先,規(guī)范特殊學(xué)校體育活動(dòng)開展。體育課程可提升殘疾青少年體育鍛煉的知識(shí)、體能、技能儲(chǔ)備。學(xué)校通過(guò)積極開展課外體育活動(dòng),讓更多殘疾青少年有機(jī)會(huì)參與體育活動(dòng)。教師積極引導(dǎo)殘疾青少年加強(qiáng)體育鍛煉,強(qiáng)身健體,促進(jìn)其體育習(xí)慣養(yǎng)成,全方位支持青少年參與體育活動(dòng)。其次,重視家人的支持。家人支持可改善殘疾青少年對(duì)體育的認(rèn)知,引導(dǎo)其關(guān)注體育的健康價(jià)值,進(jìn)而鼓勵(lì)殘疾青少年參與到體育鍛煉中來(lái),促進(jìn)殘疾青少年身體功能的改善,提高殘疾青少年生活滿意度,改善殘疾青少年人際關(guān)系,促進(jìn)殘疾青少年社會(huì)融合。此外,學(xué)校利用信息時(shí)代大眾傳媒的巨大影響傳播作用,關(guān)注青少年體育參與態(tài)度,利用大眾媒對(duì)體育鍛煉積極意義宣傳報(bào)道,從而激起殘疾青少年體育參與興趣,讓其主動(dòng)參與體育活動(dòng)。

3.2 改善學(xué)校建成環(huán)境

首先,學(xué)校要積極營(yíng)造體育氛圍。結(jié)合殘奧、特奧活動(dòng)項(xiàng)目推廣,特殊學(xué)校有意識(shí)推廣適合殘疾青少年的體育活動(dòng),提高殘疾青少年參與體育活動(dòng)的針對(duì)性和適應(yīng)性。其次,優(yōu)化學(xué)校建成環(huán)境。教育部門應(yīng)強(qiáng)化特殊學(xué)校用地性質(zhì)的功能混合,增加特殊教育學(xué)校周圍交通站點(diǎn)可及性,推進(jìn)特殊學(xué)校通達(dá)城市支路網(wǎng),注重特殊教育學(xué)校開敞空間的合理布局,從而提升特殊教育學(xué)校周圍街道連通性,有利于殘疾青少年出行從事相關(guān)類別的體育活動(dòng)。再次,特殊教育學(xué)校場(chǎng)地設(shè)施配置應(yīng)重點(diǎn)突出公平性的價(jià)值導(dǎo)向。根據(jù)學(xué)生配置比增加體育設(shè)施的人口覆蓋率,為殘疾青少年就近開展體育鍛煉和促進(jìn)健康出行提供適宜的建成環(huán)境。學(xué)校體育場(chǎng)館環(huán)境影響,對(duì)殘疾青少年體育價(jià)值觀、認(rèn)知產(chǎn)生影響,進(jìn)而作用于日常體育活動(dòng)。

4 結(jié)語(yǔ)

殘疾青少年體育參與程度低,自身的功能限制、生活習(xí)慣、場(chǎng)地設(shè)施、學(xué)校環(huán)境等是其不經(jīng)常參加體育活動(dòng)的原因。適度的體育鍛煉對(duì)殘疾青少年康復(fù)有非常積極作用,提升殘疾青少年體育活動(dòng)的參與度,需要從個(gè)人、學(xué)校、家庭多個(gè)角度來(lái)進(jìn)行。

[1]陳愛(ài)國(guó),董曉曉,朱麗娜,等.運(yùn)動(dòng)干預(yù)改善聾啞兒童執(zhí)行控制的多模態(tài)磁共振研究[J].體育與科學(xué),2018,39(4):52-59.

[2]王寧華.康復(fù)醫(yī)學(xué)概論:2版[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2016,5(2):42.

[3]王丹丹,張磊,吳雪萍.國(guó)外智力障礙者身體活動(dòng)水平研究進(jìn)展與啟示[J].上海體育學(xué)院學(xué)報(bào),2019,43(1):103-112.

[4]戴昕,韓東碩.北京市視力殘疾青少年BMI與身體機(jī)能和身體素質(zhì)的關(guān)系[J].首都體育學(xué)院學(xué)報(bào),2010,22(2):86-89.

[5]劉洪振,楊劍,吳銘,等.河南省6~15歲殘疾青少年體育參與狀況與體育活動(dòng)需求研究[J].中國(guó)康復(fù)理論與實(shí)踐,2018,24(4):483-487.

[6]吳麗芳,龔巍巍.聾啞青少年體力活動(dòng)與社會(huì)支持、社會(huì)適應(yīng)能力的相關(guān)關(guān)系[J].福建體育科技,2016,35(6):44-48.

A Study on Sports Participation Behavior of Disabled Youth based on ICF Theory

WU Lifang

(School of Physical Education Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, Fujian, China)

基金項(xiàng)目:2017年福建省中青年教師教育科研項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào)JAS170099)-福建省聾啞青少年體力活動(dòng)與學(xué)校建成環(huán)境互動(dòng)關(guān)系研究的階段性成果。

吳麗芳(1981—),博士,講師,研究方向:殘疾人體育。