基于PST模型的網絡課程教學可供性分析與應用

梅 林 范福蘭 周 俐

(1.湖北廣播電視大學,湖北 武漢 430074;2.中南民族大學,湖北 武漢 430074)

一、“可供性”及其含義

“可供性”在英文中的表達為“affordance”,盡管尚未出現在詞典里,但在認知心理學、人工智能設計等領域已備受關注。美國知覺心理學家Gibson (1979)首次將其定義為事物或環境可提供給用戶對象的可操作屬性。Norman(1999)延伸定義為物體可被感知到的、實際的屬性,主要取決于事物怎樣被使用以及使用者的知識與技能。[1]

“可供性”常常用來描述現實存在的事物,信息通信工具也不例外。隨著計算機技術的發展,信息通信工具種類也不斷地快速增長。其中一些信息通信工具并不是為達到某一教育目標而研發,但在教學中卻發揮了極大的作用[2]。很多研究者也對信息通信工具在教學中的可供性進行探究,通過對信息通信工具的教學可供性進行分析,深入探究信息通信工具能夠為教學提供的服務支持,以此為信息工具在教學中的應用提供指導。

但所有的信息通信工具都能夠提高教學效果嗎?如何選擇合適的信息通信工具輔助教學?為回答以上問題,本研究引入信息通信工具,對其在教學中的可供性進行分析與應用,構建信息化環境下的學習環境,從而提高課堂教學的交互性、趣味性,促進學生的知識建構。

二、基于PST模型的教學可供性

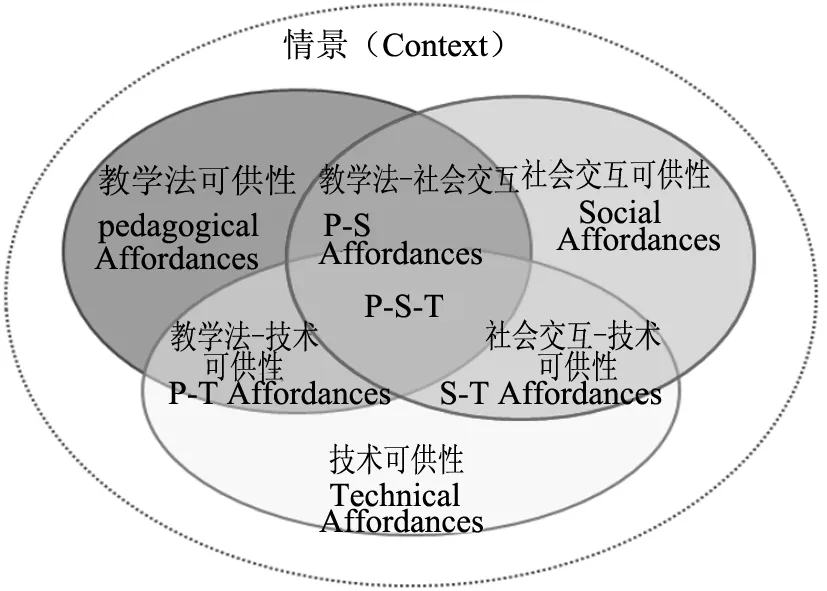

(一)PST模型的提出及其研究

在計算機輔助教學領域首次引入“可供性”的概念,目的是為了更好地設計與評價信息技術支撐的協作式學習環境。Kirschner 等(2004)將信息工具的可供性劃分為教學法可供性(pedagogical affordances)、社會交互可供性(social affordances)及技術可供性(technological affordances)[3],即PST模型(如圖1所示):

圖1 PST模型

Matt Bower(2008)對信息通信工具在教學中的技術可供性進行了詳細的闡述,并進一步分類,認為技術可供性包括媒體可供性、空間可供性、訪問控制可供性等等。[4]

基于可供性的理論研究基礎,一線教師或研究人員也在不斷的實踐中探索信息工具在教學中的可供性。Aaron Doering等(2008)運用遠程教育系統構建探究性學習環境及模式,通過對系統設計及應用過程的教學可供性、社會交互可供性及技術可供性分析,向遠程教育系統設計者及研究者提供借鑒[5]。Thomas Cochrane(2010)利用智能手機創建移動學習環境輔助教學,并對智能手機的教學法可供性進行了分析與測量,發現移動web2.0工具能夠有效地促進學習者在不同的學習環境中積極參與學習。[6]

本研究中的PST模型包含了教學法可供性、技術可供性、社會交互可供性,教學法為技術和社會交互提供了行動指南,社會交互促進了教學法,并使技術內嵌于其中,技術反過來增強了教學法的效果,拓展了社會交互的范圍。所以,教學法、技術和社會交互三種相互補充、融合。

(二)信息通信工具在教學中的可供性分析

1.教學法可供性

教學法是教師為了實現一定的教學目標,在教學過程中運用的方式與手段。信息通信工具在教學中的教學法可供性是指,在特定的教學環境中決定如何開展一個教學活動的能力[4]。在實際教學活動中,信息通信工具能支持多種教學法的實現,如:基于案例的學習、協作學習、探究性學習等等。在知識建構的過程中,學生可利用知識論壇分享信息、探討觀點從而進一步鞏固知識,學生也可以利用知識思維導圖工具通過鏈接關鍵知識點的方式構建知識。在進行基于問題的教學中,教師可利用視頻或短片呈現問題,學生通過網絡搜索信息并利用交流工具探討問題[2]。Wan Fareed(2010)認為信息通信工具的教學法可供性對于教學和學習目標具有雙重適用性。對于教學目標而言,教師能夠利用信息工具設計并實施多種有效的教學方法,提高知識的趣味性促進學生開展多樣化的學習。另一方面,在學習目標上,信息工具能支持多種學習活動(小組合作、結對學習或個人學習)。最重要的是,信息工具能夠使內容知識變得更加豐富,提升學生的學習興趣從而更好地接受深層次的知識。[7]

2.社會交互可供性

在現實生活環境中,來自不同文化背景的人們在一起生活與工作,當遇到問題時,通常會向同伴尋求幫助。但是在網絡學習環境中,學習者常常缺乏與他人交流的技能和機會。隨著社交媒體的快速發展,網絡環境下的交流越來越方便,為學習者提供自由、充分的交流環境是網絡學習需要解決的關鍵問題之一。社會交互可供性是指信息通信工具能夠支持用戶之間進行相互交流的能力,它能夠建立、支持和維護多種交互形式。一方面,信息通信工具的交互可供性必須能夠支持多種形式的交流,如:學伴之間、學生與教師之間、學生與工具之間、教師與工具之間等方面的互動。學生之間可通過分享信息、小組合作、探討問題等形式進行交互,教師在這些學習過程中扮演著重要的角色,他們可以對學生的學習活動進行指導、管理或反饋[8]。另一方面,信息通信工具還需要同時支持同步和異步的交流。同步通信的形式主要包括:文本傳輸、語音對話或視頻會議。同步通信能夠使學習者及時地分享觀點并收集反饋信息。異步通信工具,如電子郵件、論壇等更加方便,它能夠給學生更多的時間思考,提高反饋信息的質量[9]。Aaron Doering 等(2008)認為在探究型學習模型中,信息通信工具的社會交互可供性必須能夠支持學生與教師之間,學生與研究專家之間,教師與研究專家之間,學生、教師、研究專家與研究內容之間,學習者之間,教師之間,研究專家之間的交流與合作。因此,網絡學習環境中應包括:合作區域、專家交流區域、問題與解答區域、小組合作區域以及作品發送區域。

3.技術可供性

信息通信工具的技術可供性是指它的可用性(Norman,1988)。它以網絡環境為先決條件,為設計者或管理者的高效率的工作提供技術支持。隨著教育信息化的不斷發展,技術可供性在構建信息化學習環境中越來越重要,因為它關系到一個教學或學習活動能否有效開展。如果忽視一個信息通信工具的技術可供性可能會導致它在教學中失效(Wang,2008)。

信息通信工具的技術可供性主要關注在“易學”“易用”和“美觀”上。“易學”對于工具的初學者而言是最重要的因素,而“易用”對于長時間需要運用此工具的用戶而言顯得更加重要一些。當然,工具的界面應該設計得更有吸引力才能有更多的用戶。例如:一個網絡平臺的技術可供性必須實用、容易進入并且快捷方便,才能吸納更多的用戶使用它。另外,一個較好的信息通信工具應該能夠允許用戶個性化定制自己的界面,如允許用戶自主設計界面顏色、設定功能或移除不需要的內容等等。

三、教學可供性的應用與實踐

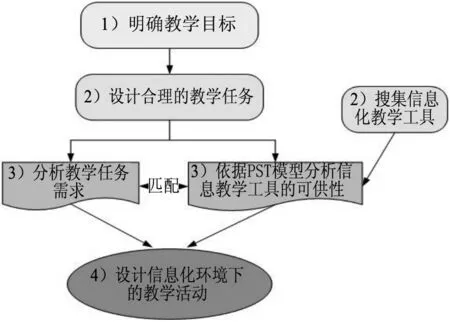

(一)在教學中合理選擇信息通信工具

隨著教育信息化的快速發展,越來越多的信息通信工具被應用于課堂教學中。但教育信息化并不意味著為了使課堂看起來比較高端,而一味地采用多種信息技術開展教學活動[10]。教育信息化的真正目的是融合適當的信息技術與教學法,巧妙運用信息技術與教學法的優勢提高教學效果。如何在課堂教學中選擇適合的信息化教學工具?全面分析信息通信工具在教學中的可供性有利于我們解決此問題,如圖2所示。

圖2 信息化教學設計流程圖

圖2詮釋了在信息化教學設計過程中,如何根據教學目標設計相應的教學任務,并選擇較匹配的信息通信工具。

1.明確教學目標。教學設計的首要任務,明確教學目標。2.設計合理的教學任務。基于擬定的教學目標,結合教師的教學經驗,設計合理的教學任務以完成既定的教學目標;設計教學任務的同時,搜集可供教學使用的信息化通信工具。3.分析教學任務的需求。分析設定的教學任務,設計合適的教學活動完成教學任務,分析在教學活動中所需要的可供性,如:陳述、師生互動、小組合作等。基于設計者搜集到的信息技術資源,分析信息通信工具的可供性,并分析工具可被拓展的可供性。根據需求分析和可供性分析結果,篩選信息化教學工具。4.設計信息化環境下的教學任務。基于第3步分析結果,擬合信息通信工具的可供性與教學任務的可供性需求,選擇合適的信息通信工具重新構建信息化環境下的教學任務和活動。

這一方法并不是一項簡單的連續序列。教學設計者在設計信息化環境下的教學活動過程中,必須同時考慮幾個方面的要素:設計的教學活動或任務應采用什么樣的教學法?針對教學法的需求如何選擇匹配的信息通信工具?如何在設計中綜合考慮教學法和技術工具的優勢?

(二)基于即時通訊軟件的課程教學實踐

1.課程簡介

“教育研究方法”課程是教育類專業核心課程,包括教育方法理論與實務,本課程為學習者提供大量的學習資源與案例,支持學習者以小組的形式開展研究性學習。

2.即時通訊軟件在教學中的可供性分析

即時通訊是一種基于互聯網的即時交流消息的業務,即時通訊軟件則是一個終端連接一個即時通信網絡的服務,是通過即時通信技術來實現在線聊天、交流的軟件。目前,常用的即時通訊軟件有:QQ、微信、MSN、釘釘等,其中騰訊QQ(簡稱QQ)在中國為最常用的即時通訊軟件。隨著即時通信技術的發展,基于網絡的文字、語音、視頻、文件的信息交流與互動越來越便捷,即時通訊軟件也開始受到教育領域的青睞。騰訊QQ群視頻教育模式的上線,是即時通訊軟件在教學中廣泛應用的重要標志之一[11]。利用該模式可以實現在線播放PPT課件、召開網絡會議及進行在線網絡授課等操作。本文將以QQ為例,分析即時通訊軟件在教學中的可供性。

(1)教學法可供性

即時通訊軟件有利于協作學習活動的開展。本課程采用任務驅動法和討論法相結合的教學法。在任務驅動法中,教師通過發布學習任務,讓學生在完成任務的學習過程中實現探究式學習;在討論法中,通過專項主題討論,讓學生在相互討論中實現協作學習。本課程教學設計中,QQ軟件對這兩種教學法的可供性具體表現為:課程群中“群公告”可支持小組發布任務信息,安排小組學習任務;“群共享”支持多種格式的文件資源共享,小組成員可上傳或下載資源;“群論壇”為小組成員之間針對某個問題的討論提供平臺,從而為遠程協作學習提供支持。

(2)社會交互可供性

即時通訊軟件能夠實現同步、異步的學習交流。本課程群中教師和學生通過QQ軟件進行文字聊天、圖片表達、語音對話、視頻會議等。支持一對一、一對多或多人的對話,可發送即時消息同步交流,也可發送離線消息,進行豐富多彩的異步通信交流,提高了社會交互的趣味性,為網絡教學的交互提供支持。

(3)技術可供性

即時通訊軟件為學習者提供了便捷的技術環境支持。在教學中,即時通訊軟件可允許學習者上傳或下載多種形式的文件資源,對網絡中的其他資源包容性更強。本課程中使用的QQ對硬件要求非常簡單,只需要一臺智能手機,界面清晰簡單,容易學習。QQ界面比較穩定,資料不容易丟失,且支持學習者的個性化定制。賦予用戶一定的權限,可一定程度上過濾外界人員的干擾,為學習者提供安全的學習環境。

3.QQ群視頻在教學中的應用

(1)課前準備:在上課前5~6天,教師需將下節課講授的學習材料上傳至QQ “群共享”并給出預習要求,學生可自行下載進行預習。課前學生可在“群空間”中提出預習中遇到的問題,教師收集問題并給出部分回答。

(2)課堂實施:每節課上課時間為2~3個小時,在課堂教學開始之前,教師需要在網絡環境下發起一個“群視頻”,學生在群聊天窗口中看到消息后,加入群視頻。本課程教學主要采用教師主講與集體討論的方式進行。教師根據預習情況提出問題導入課堂,學生針對問題搜索材料。教師可邀請群內的學生“上臺”回答問題。在講課過程中,教師可切換“講臺”,播放PPT、PDF、視頻或其他格式教學材料,學生在聽講的同時,可隨時在右側文本對話框中提出疑問,教師看到學生提問后,引導學習者集體開展討論。

(3)課后評價:課程學習過程中,學生按照老師要求提交課堂學習反思。反思包括:在此種形式教學過程中遇到的問題、建議和心得體會等內容。學生也可以在群“空間”或私信給老師留言,教師給出解答。教師根據學習者的反思和留言,進一步修訂教學方法,以提高教學效果。最后,教師綜合根據學生的課后作業完成情況和參與交互的情況,分別對學習者予以評價。

4.即時通訊軟件在教學中的應用效果分析

(1)學生能夠更好地理解新知識。網絡同步課堂教學能夠給學生較大的自由討論空間,在講課過程中,遇到難題或不理解的知識點,學生可直接在文本對話框中向老師提問,老師可以及時看到學生的提問并進行解答,其他學生也可在對話框中就此問題開展討論。較高的課堂自由度為學生和教師的互動提供了環境,也提高了學生對新知識的理解力。

(2)學生的自主學習能力與課堂參考度均得到一定的提升。在這種教學環境下,對學生的自我控制能力要求較高,教師需增多與學生互動的頻率,提高學生學習的積極性。學生在反思報告中提到,此種教學方式在一定程度上提高了自主學習能力。而且,相對于口頭回答問題,學生更傾向于文字表達的方式。因此,在網絡教學過程中,學生之間、學生與教師之間在文本對話框中展開交流,課堂參與更為活躍。

(3)課堂教學效率得到提高。在傳統面授課堂教學中,教師的角色是傳授者,學生為接收者。教師將較大的信息量輸送給學生,然而學生真正理解的知識卻較少。在網絡課堂教學中,教師依據課前在“論壇”中搜集的預習問題,重新整合教學內容并進行有針對性的講解。學生在遇到問題時,在不打斷教師的情況下用文本的形式提出,教師看到問題后引導學習者廣泛搜集材料,并針對此問題進行快速探討。此種教學方式有利于學生對知識的理解,也有效提高了課堂教學效率。

四、總結與討論

基于PST模型的信息通信工具在教學中的可供性理論研究和網絡課程教學實踐的可供性分析,結果表明:開展以信息通信工具載體的網絡教學,能夠滿足師生異地同步教學,能夠提供較舒適、自由的教學環境,促進學生與教師以多種形式進行交流。

通過此次研究,同樣存在一些問題值得我們繼續探究:例如,在教學設計中,正確分析教學工具的可供性十分必要。隨著信息技術的快速發展,教師為提高課堂趣味性和教學效果,會選擇一些較新穎的信息通信工具輔助教學,然而有時卻收不到理想中的效果,因此我們不得不反思是否選擇了恰當的工具。與日常生活中的工具相似,任何信息通信工具的誕生都有一定的作用和意義,但“可供性”是與人的使用意圖和知識技能相關的。使用意圖和理解程度不同,工具的可供性也會發生變化。另外在教學實踐中,基于信息通信工具的教學也存在一定的局限。比如:課堂容量不大、對網絡環境要求較高、對教師的專業能力要求較高、學生的自制力要求較高等。在未來的研究中,我們將進一步探索改進。