顳下頜關節不可復性盤前移位患者的口面肌功能訓練

楊冬葉,陳鶯,黃紫嫻,曹麗華,劉曉剛,余曉曼,何一青

顳下頜關節紊亂病(Temporomandibular Disorders,TMD)是影響顳下頜關節和(或)咀嚼肌群的一組病態表現,以疼痛、下頜運動異常、關節彈響或雜音等三類臨床癥狀為主的口頜功能障礙[1-2],TMD好發于青中年[3-4]。顳下頜關節不可復性盤前移位(Anterior Disc Displacement without Reduction,ADDw/oR)是TMD的常見類型,為關節盤、髁突和關節窩之間的結構關系紊亂,常繼發于咀嚼肌紊亂,主要表現為開口受限及關節區疼痛,給患者的身心帶來困擾;常采用顳下頜關節腔內注射透明質酸鈉治療[1]。口面肌功能訓練(Orofacial Myofunctional Therapy, OMT)包括頜、舌、唇、頰活動的精確性和協調性練習,國外已將OMT作為一種有效的輔助治療方式以提高患者口頜系統功能[5-7],但尚未檢索到OMT應用于ADDw/oR的報道。因此,本研究擬探討其效果,為臨床應用提供參考依據。

1 資料與方法

1.1一般資料 本研究通過醫院倫理委員會批準(KQEC-2019-14)。選取2019年1月至2020年1月在我院口腔頜面外科就診的ADDw/oR門診患者為研究對象。納入標準:①臨床診斷為ADDw/oR,經MRI證實,有關節區疼痛及開口受限癥狀;②未接受過關節腔注射術/OMT;③年齡≥18歲;④小學以上文化程度;⑤知情,自愿參與研究,簽署知情同意書。排除標準:①有認知障礙或藥物依賴史;②顳下頜關節區急性外傷;③既往有顳下頜關節手術史或脫位史;④嚴重系統性疾病史,如類風濕關節炎等。按上述標準納入患者68例,采用計算機隨機數字分組法分為對照組和訓練組各34例,研究過程中對照組失訪3例、訓練組失訪1例,最終完成全程研究對照組31例、訓練組33例。對照組男6例,女25例;年齡(28.13±9.11)歲。訓練組男3例,女30例;年齡(31.79±10.44)歲。兩組比較:性別,χ2=1.393,P=0.238;年齡,t=-1.560,P=0.119。差異無統計學意義。

1.2方法

1.2.1干預方法

1.2.1.1透明質酸鈉關節腔注射 兩組均采用透明質酸鈉關節腔注射治療:患者取坐位,常規耳前區消毒后,在耳屏前1 cm進針,用2%利多卡因局部麻醉后囑其半張口,再將針尖斜向前、上、內抵達關節結節后斜面。針尖退回少許,抽吸無回血后反復用無菌生理鹽水灌洗關節腔,最后注入2 mL透明質酸鈉(含量為10 mg/mL,常州藥物研究所有限公司出品),囑患者張口運動 ,以使藥物均勻分布于關節腔內。每2周注射1次,3次為1個療程,共治療1個療程(6周)。

1.2.1.2對照組 向患者講解TMD病因及治療方法,幫助糾正日常生活中的不良習慣,如偏側咀嚼、緊咬牙、經常吃硬食物、托下頜、頸肩部不良姿勢等。指導患者盡量保持情緒平穩,配合治療。

1.2.1.3訓練組 在對照組的基礎上增加OMT。OMT由6個基本動作[6-7]組合而成,由經過培訓的護士進行指導。具體步驟:①舌尖沿著硬腭前部向后滑動,20次。②使舌向上吸上腭,整個舌壓在上腭,20次。③舌背靠在口腔底部,保持舌尖接觸下切牙,20次。④抬高軟腭和懸雍垂,間歇發元音“a”,20次;動作協調后,抬高軟腭和懸雍垂并保持5 s不發音。⑤手指放入口內,向外按壓頰部肌肉,每側10次。⑥進食時交替雙側咀嚼,吞咽時舌頭接觸腭,閉合牙齒,避免口周收縮,指導患者在任何進食時都使用該方法。①~⑤每天1次,每次8 min,連續12周。患者首次關節腔注射前,由經過培訓的護士指導,患者掌握后在家練習。為了幫助患者熟練正確掌握訓練方法和提高其依從性,課題組將OMT制作成圖文和視頻指引,并制作成二維碼供患者掃描學習,以便理解和訓練。指導患者選擇每天合適時間訓練,并由患者本人登記在訓練日志本。定期通過微信群[8]發送提醒通知。

1.2.2評價方法 于患者治療前和3個月后復診時進行疼痛、張口度測量和問卷調查。①疼痛。 采用視覺模擬評分法(VAS)測評疼痛,0分為無痛,3分(30 mm)以下為輕度疼痛,4~6分(40~60 mm)為中度疼痛,7~10分(70~100 mm)為重度疼痛。②張口度。 用專用鋼尺測量患者最大張口度(Maximal Mouth Opening, MMO),即最大張口時,上、下中切牙切緣之間的垂直距離(mm),每位患者測量3次,取平均值[9]。③負性情緒。采用中文版抑郁焦慮壓力量表-21(The Depression,Anxiety and Stress Scales-21,DASS-21),原量表由Loviband等[10]編制,簡體中文版由龔栩等[11]于2010年修訂。量表描述個體過去1周的負性情緒,包括抑郁、焦慮、壓力3個分量表,每個分量表含7個條目,共21個條目,采用4級評分法,各分量表得分越高,表示負性情緒越嚴重[12]。 抑郁、焦慮、壓力分級:正常(抑郁0~9分、焦慮0~7分、壓力0~14)、輕度(抑郁10~13分、焦慮8~9分、壓力15~18分)、中度(抑郁14~20分、焦慮10~14分、壓力19~25分)、重度(抑郁21~27分、焦慮15~19分、壓力26~33分)和極重度(抑郁≥28分、焦慮≥20分、壓力≥34分)。本次研究總量表Cronbach′s α系數0.901。

1.2.3統計學方法 數據采用SPSS17.0軟件進行數據分析,行χ2檢驗、t檢驗、秩和檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

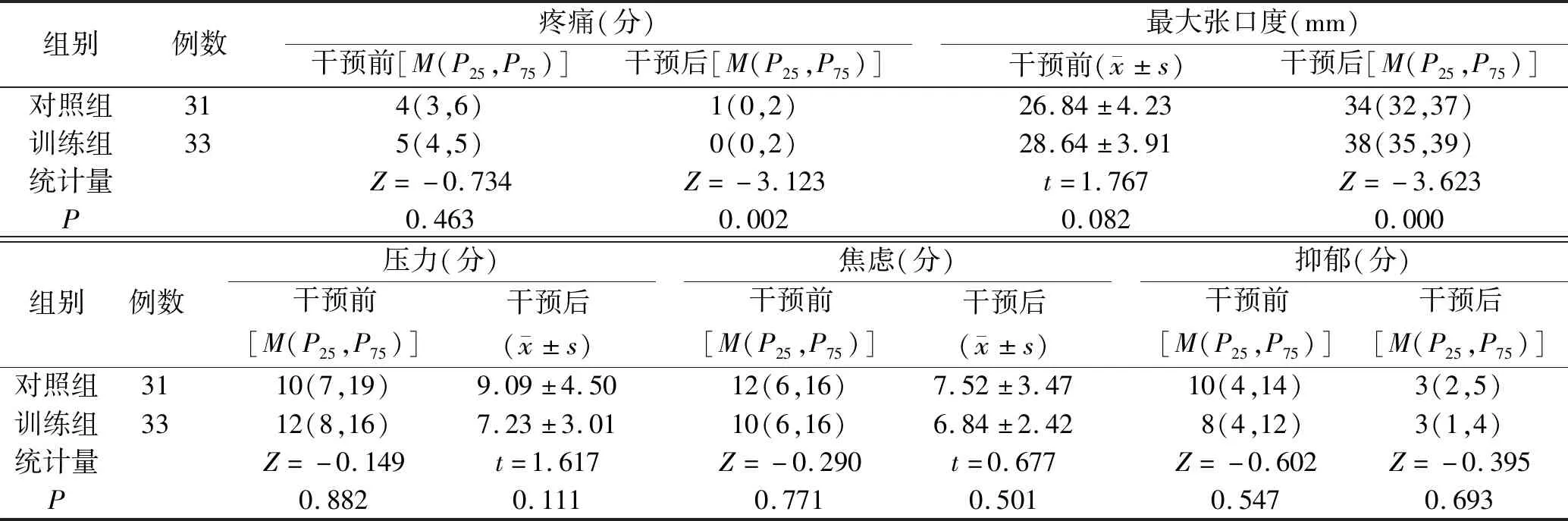

干預前后兩組疼痛評分、最大張口度及負性情緒比較,見表1。

表1 干預前后兩組疼痛評分、最大張口度及負性情緒比較

3 討論

ADDw/oR是TMD的常見類型,病因包括心理社會因素、免疫因素、關節負荷過重、關節解剖因素等,但普遍認為是由生物醫學與心理因素共同作用的結果,臨床主要采用理療、藥物、手法復位等保守治療方法。經這些治療癥狀無明顯改善者,可進行顳下頜關節腔內透明質酸注射[1]。外源性透明質酸注入關節腔,既可補充關節腔透明質酸,同時也可刺激滑膜細胞合成透明質酸,增加關節潤滑功能,從而達到改善張口度,減少疼痛的效果[13-14]。

運動療法是TMD的一種輔助治療手段[9,15-18]。OMT通過對舌、唇、軟腭等口腔頜面部肌肉的訓練,可達到平衡口腔頜面系統和促進口腔頜面部手術的康復。在國外,OMT人員接受培訓,幫助患者認識并消除有害習慣,通過行為療法實現正確的呼吸和咀嚼,促進口頜系統的穩定性。舌在口頜系統中起著至關重要的作用,并參與其所有功能,如咀嚼、吞咽、說話、呼吸、口內感覺和保持口腔姿勢,舌的運動能改善吞咽和下頜骨的穩定等[19],良好的舌運動是口腔功能恢復的基礎。結果顯示,訓練組疼痛及張口度改善程度顯著優于對照組(均P<0.01),提示OMT有利于提高ADDw/oR患者透明質酸鈉關節腔注射治療效果。分析原因可能為, OMT作為治療的延續,一方面通過舌的運動,有助于口面部肌功能的協調與恢復,有助于緩解疼痛;另一方面,關節盤后部的拉伸增加了前部空間,鍛煉了張口度;這些作用有助于保持適當的口腔容量,從而增強顳下頜關節穩定性。

需要強調的是ADDw/oR患者必須經過至少2~3個月的OMT,才能導致深部肌肉的強度和張力變化,即OMT作用需要時間和療程的積累才能顯效,因此患者的依從性非常重要。本次研究中,訓練組有4例注射透明質酸后出現疼痛加重情況,給予對癥處理待疼痛緩解后開始訓練,33例均如期完成訓練。因此,對注射透明質酸后出現疼痛或疼痛加重患者,可適當鎮痛干預后進行OMT,以減輕患者痛苦,提高OMT依從性。

TMD患者焦慮、抑郁發生率較正常人高[20-21]。本研究兩組患者均有輕度焦慮,部分患者存在抑郁和較大的壓力。干預后兩組焦慮抑郁均大幅度緩解,達到正常范圍,但兩組比較,無論是干預前還是干預后,差異無統計學意義(均P>0.05)。分析原因可能為透明質酸鈉關節腔注射,有效緩解了疼痛,擴大了張口度,使患者對治療充滿信心,因而,心理問題得以緩解。

4 小結

本研究顯示,OMT可有效改善ADDw/oR患者疼痛和張口度,但對其心理問題的調解與對照組比較,未顯現優勢。OMT的作用及其局限性的機制尚不明確,有待今后選取更大樣本量、更長時間追蹤和設置更多客觀指標研究驗證。