新時代大學生體育課學情分析與促進學風建設路徑研究

李眾民 河南中醫藥大學體育學院 李陽 河南中醫藥大學針灸推拿學院

體育教育是實現體育強國路徑的堅實基礎,貫穿于每一個人的成長之路,終身體育意識則影響人的一生。本文以學生為本,從大學生在公共體育課的學情分析,通過問卷調查分析影響大學生參與公共體育課的主要因素,探究大學生對體育課的真實需求與期望,研究讓更多的學生重視體育課的有效路徑。依據時代特征和學校體育現狀,探索新穎的教學方法模型,提高高校體育課堂教學效率,充分發揮高校體育課價值,為社會輸送綜合性人才。充分調動健康第一的體育教育理念,推進高校學風系統化建設,為“健康中國”建設添磚加瓦。

一、研究對象

本次研究的樣本是河南中醫藥大學隨機抽取上體育課的班級,共調研12668份,其中男生3915份,女生8753份。

二、研究方法

(一)文獻資料法

根據研究目的和內容,從中國知網、維普、萬方以及學校圖書館外文資源數據庫廣泛收集大學生體育課學情分析和與促進學風建設等相關文獻研究資料,為本課題研究提供基礎理論和參考依據。

(二)問卷調查法

根據研究的目的和研究對象的特點,通過查閱資料、尋找理論依據、制定問卷調查、編制了《河南中醫藥大學公共體育課學情分析調查問卷》,并進行效度檢驗和信度檢驗。設計問卷主要分為研究對象的基本信息和調查內容部分。

(三)數理統計法

在調查問卷編制中,利用SPSS19.0軟件對問卷的科學性進行信度、效度驗證,并對調查問卷進行統計分析。

三、結果與分析

圖1表明了學生對體育課的喜歡程度。非常喜歡體育課的學生占12.8%,喜歡體育課的占35.87%,對體育感覺一般的占到45.69%,不喜歡和討厭體育的分別占3.75%和1.89%。由此可知,對體育持積極態度的學生占48.67%,學生對體育課的積極性偏低。

圖1 學生對體育參與喜歡程度的調查分析

圖2表明了學生不喜歡體育課的原因。不感興趣的學生占66.53%,身體不舒服的占34.17%,太臟太累的占到29.83%,影響學習占12.75,場地設施不理想的占24.23%。由此可知,在不喜歡體育課的因素中:個人因素>環境因素。

圖2 學生不喜歡體育課的原因

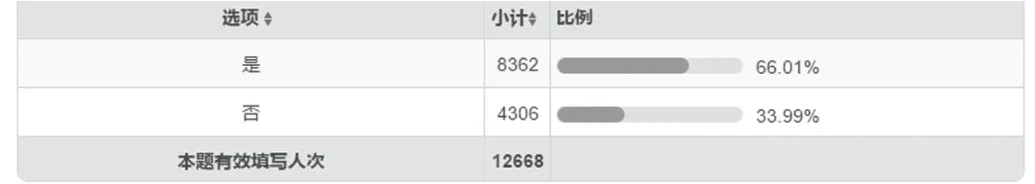

圖3表明了63.79%的大學生愿意培養自己的體育特長。32.61%的學生不愿意培養自己的體育特長;圖4表明了66.01%的學生希望通過體育來提高自己的體質測量成績;圖5表明了大學生希望老師對自己要求寬松的占50.73%,嚴格的占32.71%;大部分學生對體育課還是有很大需求。希望在體育課中提高身體素質和體育技能。

圖3 大學生是否愿意在大學培養自己的體育特長

圖4 大學生是否有改善體育體測成績的計劃

圖5 大學生希望體育老師對自己要求

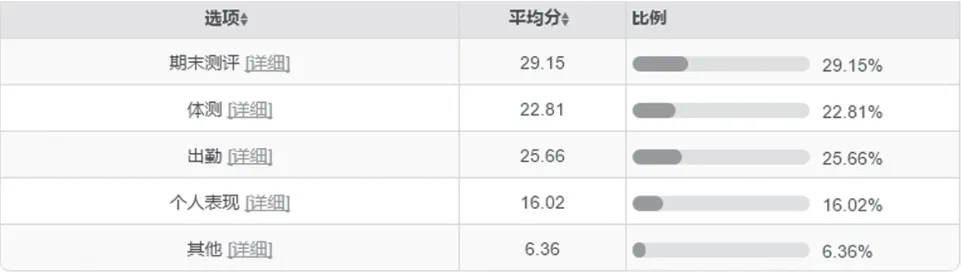

圖6表明了大學中開設課程較多的是籃球、足球和排球,而大學生喜歡的體育項目羽毛球、籃球和武術;圖7表明了大學生希望課后練習綜合素質練習占76.57%,耐力速度素質練習占48.74%,力量素質練習占37.37%;圖8表明了教學評價方式由期末測評、出勤、體測成績和個人表現共同決定,分別占29.15%、25.66%、22.81%和16.02%。在體育課教學內容上和學生希望的不匹配,對教學內容更希望多培養素質練習,教學評價方式考核內容多元化。

圖6 學校的體育課項目和大學生喜歡的項目

圖7 大學生期望設置的體育作業

圖8 大學生希望體育課評價的方式比例

圖9表明了67.62%的學生希望裝備多功能館,64.45%的學生希望裝備器械健身房,58.14%標準室內游泳池,37.08%的學生希望裝備室內乒乓球室;圖10表明了45.07%的學生對校園體育文化滿意,18.12的學生非常滿意,33.98%的學生感覺一般。現在大學生對體育設施和環境要求較高,對校園文化滿意度較高。

圖9 大學生希望學校裝備哪些體育設施

圖10 大學生對校園體育文化是否滿意

四、促進新時代大學生學風建設的途徑與方法

(一)提升學生參與體育課的興趣

以往的體育教學更多的是教師講解示范,學生模仿練習。很難有效地提起學生的學習興趣。因此,教師在教學實踐中應適當增加情境教學法、比賽教學法、任務教學法等新型教學方法和教學理念,充分調動學生的競爭拼搏意識和團結合作意識。寓教于樂,讓學生在無形的競爭拼搏和團結協作中學會體育技能和理解現代體育觀念。同時適當地將音樂、游戲、街舞等元素加入體育課堂中來,讓體育課程更加顯現出運動的魅力和青春的朝氣。以興趣為主導開辟“第二課堂”,讓有興趣的學生在體育課外同樣能夠參與體育活動,給學生更多的選擇空間,從而提高學生體育學習的興趣,學生能夠在對自己感興趣的體育項目中進行學習,從而提高個性化教學目標。

(二)保障大學生對體育課的需求

在促進學風建設的背景,下大學生體育課程的改革還有很多的提升空間,需要結合高校大學生對體育學習需求進行教學改革。①從提高體育體測成績著手,對于該需求的學生,在體育課程的設置中安排大學生體質健康測試的內容;②培養體育特長,由于大學生的體育課程項目學習周期短,學習項目較多,導致大學生在大學期間雖然接觸了不少的體育項目,但并未掌握運動技能。因此,在體育課的設置中,應在每個學期對體育項目設置初級班、中級班和高級班,針對不同基礎的學生選擇適合和想要培養的體育特長。教師還要根據學生的實際需求靈活轉變教學內容,在訓練中加強對于體育知識的鞏固,可以多開展體育的實踐活動,從而提高體育教學的效果。

(三)調整體育課的教學因素

體育課程也應當與教學目標一致,摒棄傳統的教學觀念,以個性化的教學方式對學生進行教學。首先在教學模式上要以學生為主體,針對學生的個性特點,對學生進行針對性的培養。①當前許多高校面臨著體育課選課難的問題,由于名額有限,許多學生沒有機會選擇自己喜歡的課程,因此在教學安排,學校以適當增加大學生更傾向的體育課項目。②充分輸出“體育精神”充分根據體育課程的特點,在運動過程中,突破專項體育教師育德認知障礙,充分了解育德的特征,挖掘育德的元素,構建有效的育德模式,重視學生的情感體驗。③不斷提高教師專項教學能力,在“寬口徑、廣適應”的“復合型”人才培養目標引領下,體育教育專業人才培養較少關注教師的“教育教學能力”。課堂觀察發現,部分專項教師教育教學能力缺乏,對運動項目的本質特征缺乏深入了解。

(四)改善教學環境

現在在校大學生人數不斷增長,體育場館資源的人均占有率越來越低,場地不夠、體育設施不完善會影響學生參與體育活動的熱情,也是制約學生喜愛體育運動和培養大學生長期體育鍛煉的重要因素。因此學校要加大投入體育基礎設施,圍繞學生真實需求和教學需求建設體育場館設施。

(五)豐富校園體育文化

豐富校園體育文化,打造校園體育文化環境,學校用制度保障體育類社團的發展,加大力度鼓勵各社團組織各種體育比賽,增強體育文化氛圍。大力宣傳體育文化,設置體育宣傳專欄,明確體育文化宣傳內容。在進行體育文化宣傳時,要提出具有體育文化內涵的標語,例如:“生命在于運動,健康源于運動”“擁有強健體魄,養我浩然正氣”等。

(六)開拓學校“體醫融合”理論創新

結合中醫藥院校專業優勢,成立體醫融合研究中心,探索非醫療健康干預手段,研發具有中醫特色的、通俗易懂易操作的運動處方課程。中醫運動處方包括中醫診斷、體型健康診斷、身心方面的自我認知情況、急需解決的問題,以及運動類型、運動時間、運動強度、注意事項等主要內容。做到中醫藥院校里“人人能開中醫運動處方,真正實現運動促進健康”,把“體醫融合”理論創新落到實處,努力實現“健康中國2030”國家戰略目標。