深度學習視域下科學思維的培養

胡有紅 高勍

摘要 闡述了通過分析科學史資料、創新模型建構等策略,以“DNA的結構”為例開展深度學習,使學生在生物學概念學習中觸及知識內核,發展科學思維,立足課堂,走向課外,實現深度學習,彰顯課程育人價值。

關鍵詞 深度學習 科學思維 科學史 模型建構

中圖分類號 G633.91

文獻標志碼 B

深度學習是基于高階思維發展的理解性學習,關注學生的學習過程和狀態,追求知識的深度理解、尋找知識關聯、注重知識整合,提升學生的分析、應用、評價和創造等高階思維,通過實踐探究、合作交流、展示評價等方式使學生全身心地投入,發展科學思維,獲得深度體驗。深度學習強調批判性學習、創造性思維,注重教學內容整體性,促進知識體系構建,注重知識的遷移運用能力。

科學思維是指尊重事實和證據,崇尚嚴謹和務實的求知態度,運用科學的思維方法認識事物、解決實際問題的思維習慣和能力,包括科學推理、科學論證、思辨創新和模型建構等要素,學生在學習過程中逐步發展科學思維。要實現科學思維的發展,教師利用深度學習這一有效路徑,可以避免“蜻蜓點水式”的淺層講授知識,避免學生碎片化、不加理解的記憶,有效發展學生的科學思維。下面以“DNA的結構”教學為例,基于生物學科學史資料,通過自制簡易教具模型,引導學生深度學習,培養學生的科學思維。

1教材分析及設計思路

“DNA的結構”是蘇教版高中生物《必修2·遺傳與進化》第二章第二節的內容。學生已經學習過必修1“細胞中的核酸”和必修2“DNA是主要的遺傳物質”,有了一定的知識基礎。本節內容是學習“遺傳信息控制生物的性狀”“生物的變異”“基因工程”等的基礎,起著承上啟下的作用。本節課以DNA分子雙螺旋結構模型構建過程的資料為主線,組織學生討論和交流,開展探究活動,注重生物科學史和科學本質的學習,促使學生理解科學的本質,體驗科學研究的方法,感悟科學探究的精神。學生制作DNA雙螺旋結構模型,學習DNA分子的主要特點,在動手實踐和合作探究中,培養創新創造能力,調動學習的主動性、積極性和創造性,提升生物學學科核心素養。

2教學目標

1描述構成DNA分子的基本單位、堿基種類和元素組成,理解物質由元素組成。

2通過收集DNA分子雙螺旋結構模型構建過程的資料,體驗科學家的探索與合作精神。

3通過比較各組DNA結構模型,理解DNA分子雙螺旋結構的主要特點,培養動手、觀察和分析能力,認同人類對遺傳物質的認識是不斷深化和發展的過程。

3教學過程

3.1視頻導入,鋪墊情境

教師播放視頻“給野生大熊貓‘上戶口’”:野生大熊貓活動于崇山峻嶺的密林竹海中,蹤影難覓,由于其黑白臉譜,導致辨識度低,給種群數量統計帶來了困難。臥龍片區率先引入DNA技術,通過DNA分析,為每一只野生大熊貓建立“戶口檔案”,統計出了區內野生大熊貓種群數量。并提出問題:大熊貓的糞便為什么可以作為個體識別的依據?

教師引導學生思考、分析得出:大熊貓的糞便排出體外時,外面包裹著從它的腸道表面脫落的一些細胞。對這些細胞里提取出的DNA進行分子生物學分析,可以準確識別大熊貓的個體。

設計意圖:教師利用真實情境導入新課,調動學生探求知識的興趣,引發思考,喚起求知欲,使學生的注意力聚焦到課堂學習中,并滲透結構與功能觀。

3.2重啟舊知,承上啟下

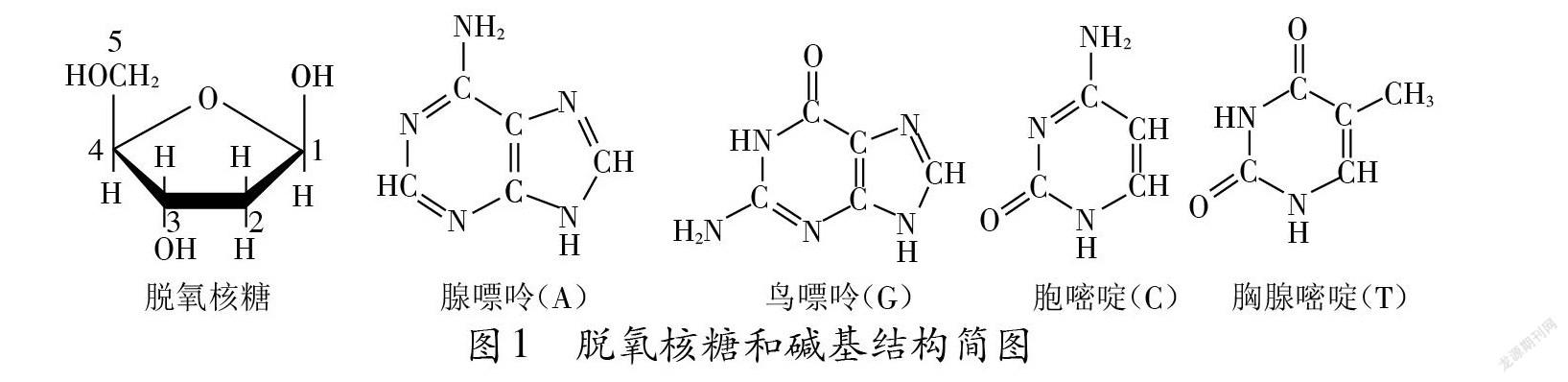

教師引導學生回憶必修1學過的內容,提出問題:DNA的元素組成及基本單位是什么?單體是由哪些更小的分子組成?DNA主要分布在細胞的什么結構?并提供資料脫氧核糖和堿基的結構圖(圖1),引導學生識別脫氧核糖中C原子位置,辨析嘌呤和嘧啶的空間大小,嘗試將磷酸、脫氧核糖以及含氮堿基連接成脫氧核苷酸。

學生分小組討論,用所給材料模擬磷酸、脫氧核糖以及含氮堿基連接成脫氧核苷酸。各小組展示搭建成果,明確連接方式:核苷酸是核苷和磷酸的反應產物,核苷由五碳糖的第一位碳原子與堿基連接形成,磷酸分子通常連接在五碳糖第五位碳原子上。根據含氮堿基的不同,脫氧核苷酸分腺嘌呤脫氧核苷酸、鳥嘌呤脫氧核苷酸、胞嘧啶脫氧核苷酸和胸腺嘧啶脫氧核苷酸4種。據圖還可以看出,嘌呤是雙環化合物占有空間大,嘧啶是單環化合物占有空間小。

設計意圖:教師引導學生回憶所學內容,將不同章節內容進行統整,促進學生系統化、整體性地自主構建知識體系,通過學生的動手實踐,培養學生觀察、分析的能力,幫助學生深度理解知識,發展科學思維。

3.3還原史實,逐步推進

教師提供資料1:已知DNA是由許多個脫氧核苷酸連接而成的長鏈。學生根據資料1,每小組連接一條脫氧核苷酸長鏈,備用。

教師提供資料2:1952年,英國科學家威爾金斯和富蘭克林應用X衍射技術獲得了高質量的DNA的衍射圖譜,該照片至今都被公認為是所有X射線照片中最美之一。學生從資料2推測:照片中的X形清楚表明DNA是一個螺旋形分子。

教師追問,促進學生進一步探究:1個DNA分子中含有幾條脫氧核苷酸長鏈?脫氧核苷酸鏈是正向連接,還是反向連接?脫氧核苷酸鏈中的堿基排列在外側,還是排列在內側?

教師提供資料3:1952年,富蘭克林進行了更為詳細的圖片分析,將衍射圖像詮釋為分子中的各種化學鍵的鍵長、鍵角等結構要素,提出DNA為雙螺旋,2條鏈向2個相反方向伸展。

資料4:堿基是疏水性基團,脫氧核糖和磷酸是親水性基團,細胞中的DNA處于液體環境中。

學生根據資料3、4以及生物膜磷脂雙分子層結構中親水性的頭部和疏水性的尾部的排列方式,明確將兩條脫氧核苷酸鏈連接起來,磷酸和脫氧核糖排列在外側,堿基排列在內側。

教師提出問題:在動手實踐中,發現不同小組之間拼接而成的DNA分子出現新的問題,即兩條鏈中的堿基如何相連?

并提供資料5:嘌呤是雙環化合物,占有空間大,嘧啶是單環化合物,占有空間小,經測定DNA螺旋的直徑是恒定的,約為2nm。

資料6:1951年查哥夫應用紫外分光光度法結合紙層析等技術對不同生物細胞中的DNA做4種堿基定量分析,發現腺嘌呤(A)與胸腺嘧啶(T)數量相等,胞嘧啶(C)與鳥嘌呤(G)數量相等。

學生調整模型:根據數量關系將模型中的堿基對調整為A與T配對、G與C配對,而且A—T堿基對和G—C堿基對具有相同的形狀和直徑。這樣組成的DNA具有恒定的直徑,且能夠解釋A、T、G、C的數量關系。

教師講授:A與T通過2個氫鍵相連,G與C通過3個氫鍵相連。沃森和克里克提出了DNA分子雙螺旋結構。并于1962年與威爾金斯共同獲得了諾貝爾生理學或醫學獎。沃森和克里克提出DNA雙螺旋結構模型時還很年輕,與其他科學家相比,他們知識和經驗相對缺乏,但他們卻成功構建DNA分子雙螺旋結構,開啟了分子生物學時代。他們的這種工作方式給予你哪些啟發?學生交流,小組匯報學習心得體會。

設計意圖:教師通過還原歷史,引導學生嘗試著像科學家一樣發現問題、解決問題,使學生體會科學發現是“建構→否定→建構→否定→......”循序漸進的過程,懂得科學研究需要合作交流、默契配合、鍥而不舍的精神,以及求真務實、嚴謹認真的態度。

3.4構建模型,啟發創新

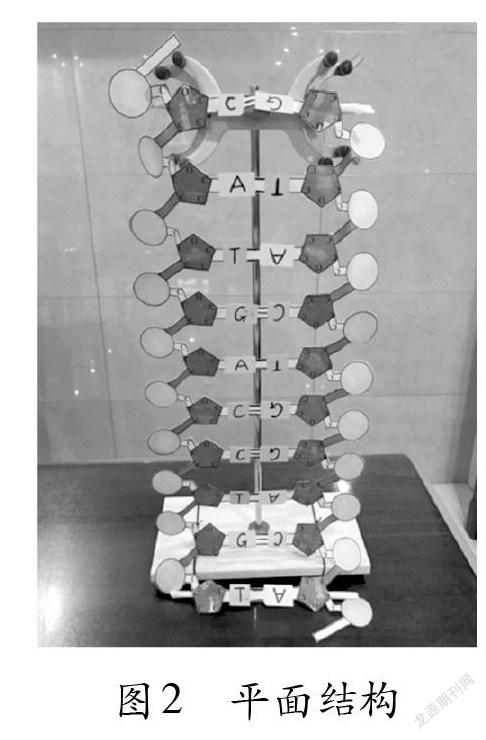

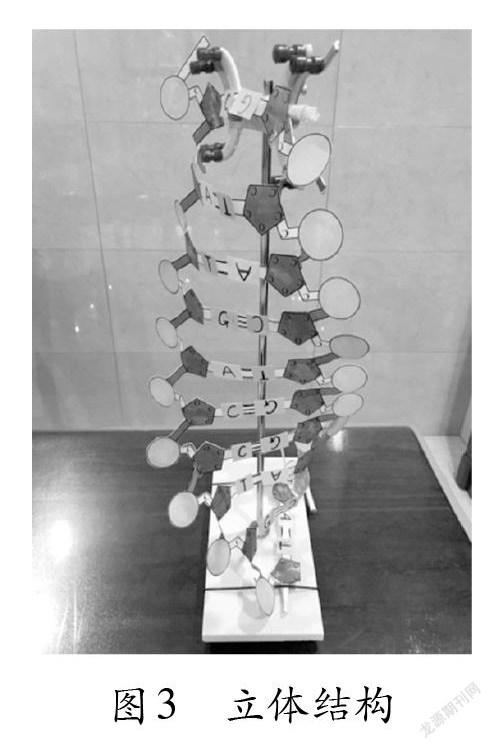

學生將兩條脫氧核苷酸鏈按照堿基互補配對方式粘連,制作DNA分子結構模型,在兩端各加一根硬的支撐物(支撐物可以是筷子或長的竹簽,也可以是A4紙卷成一個紙棒,用透明膠帶固定在模型的兩端);借助鐵架臺和蝴蝶夾,展示平面結構(圖2)和立體結構(圖3)。注意:1DNA的結構模型要比鐵架臺略微長一點,因為螺旋時DNA分子模型會縮短,這樣不會導致模型損壞;2蝴蝶夾有上、中、下三個支撐點,可以根據螺旋程度將模型放置于三個不同支撐點;3在鐵架臺的底座上左右分別扎上一條皮筋,用于固定模型底端的紙棒。

這樣構建模型的優點有:1取材環保方便,適合自制推廣。2借助鐵架臺和蝴蝶夾,既可以展示平面結構,也可以呈現雙螺旋結構,根據蝴蝶夾的3個高度,可以實現雙螺旋的程度,觀察靈活自由,學生可以欣賞DNA螺旋的動態美。3學生可以根據自己的需要,將磷酸結構(圓圈)、脫氧核糖(五邊形)和磷酸二酯鍵用馬克筆配色上色。4可以將軟磁體剪成和磷酸大小一樣的圓形,軟磁鐵覆蓋在磷酸基團上,將其固定在黑板上,作為板書。

教師引導學生觀察DNA結構模型圖,歸納DNA分子雙螺旋結構的主要特點:將制成的DNA分子平面結構與“梯子”進行類比,組成“梯子”的“扶手”、“扶手”之間的“階梯”、連接階梯的化學鍵依次代表什么?與梯子不一樣的是,DNA分子中兩條脫氧核苷酸鏈在空間的走向呈反向平行,兩條鏈中一條鏈的5′→3′方向是自上而下,而另一條鏈的5′→3′方向是自下而上。教師將DNA結構模型與學生熟悉的物體類比,進一步激發學生的學習興趣。

設計意圖:DNA平面結構與立體結構模型之間的轉換可以使學生感受從抽象到形象,感受螺旋的動態美。教師改進模型,為學生起到示范作用,使學生不再埋頭于做題,而是積極參與主動探究、創新創造,體現學科育人價值。

3.5情境回扣,遷移應用

教師提出問題,引導學生思考:為什么從大熊貓細胞里提取出DNA,經過分子生物學分析,就可以對大熊貓個體進行準確識別,統計野生大熊貓種群數量?

學生從DNA雙螺旋結構中發現,DNA分子不同是由于其內部堿基對排列順序不一樣。堿基對排列順序千變萬化使得DNA分子具有多樣性,每個特定的DNA分子都具有特定的堿基排列順序,使得DNA分子具有特異性。因此,可以根據DNA分子中蘊含的遺傳信息對大熊貓種群數量進行統計。

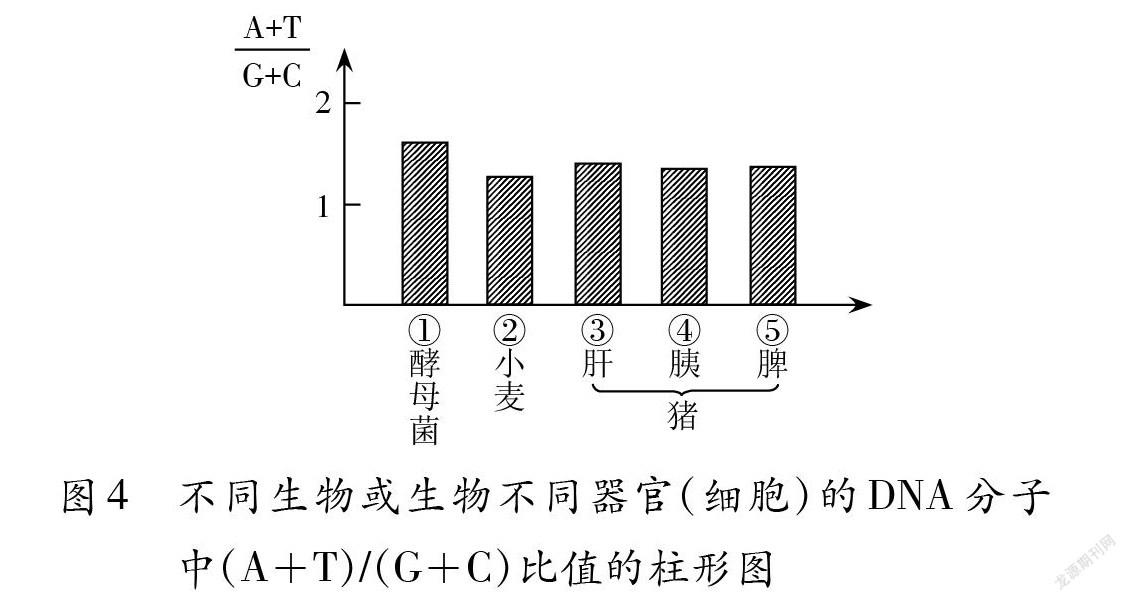

教師呈現表示不同生物或生物不同器官(細胞)的DNA分子中(A+T)(/G+C)比值的柱形圖(圖4),引導學生分析:1為什么豬的不同組織細胞的DNA分子堿基比例大致相同?2哪種生物中的DNA分子熱穩定性最強?3假設小麥DNA分子中(A+T)/(G+C)=1.1,那么(A+G)(/T+C)是多少?

設計意圖:教師回扣情境,從學生熟悉的生物入手,設置問題串,發展學生高階思維,使學生從習得的知識中獲得技能,實現知識的再應用和再遷移,實現教學與核心素養目標的對接。

3.6作業布置,課外延伸

教師以工程坊的形式布置作業,學生自主選擇:制作模型(要求材料易得、價廉,同時能較好地展示DNA的雙螺旋結構特點);繪畫,用畫筆繪制一幅DNA雙螺旋結構圖(注意色彩搭配,如果獲得評價較高,將會印制在班服上,作為班級標志);手工制作,在網絡尋找視頻學習,用紙折疊或用繩子編制DNA雙螺旋結構模型;寫一首詩,表達你對DNA的理解。形式多樣的作業發展了學生的創新思維,并激發了學生的興趣。

設計意圖:課堂教學是有限的,課后學習是無限的。形式多樣的作業可以讓學生主動參與學習,在學習中收獲快樂,在快樂中激發求知欲,使學習從課內走向課外,實現教育的時間延伸,促進終身學習的達成。

4教學反思

教師基于真實情境提出學習任務,有利于引發學生思考,引導學生利用已有知識經驗參與探索新知的活動中。基于學生學習知識重結論、輕過程的現狀,教師在教學中融入科學史資料,讓學生如科學家一般去探索,優化學習過程,透過表象,深入理解。這種學習方式加大了學生的思考空間,發展了學生的科學思維,使學生自主建構起相對完整的知識體系。本節課在核心素養為導向的學習目標引領下,聚焦特定的教學情境,通過實驗數據分析、對同伴制作的模型加以評價、修正,培養了學生動手能力、溝通協調能力、思辨精神和創新創造精神。教師自制簡易DNA分子結構,通過示范作用進一步激發學生探索實驗材料、模型建構的意識,向學生傳達“既要立足課堂,更要走向課外”的觀念,落實作業的開放性、創新性,真正實現了深度學習。

3178500316501