審辯式思維觀照下的初中文言文教學

孔曉玲

【關鍵詞】審辯式思維,初中文言文教學,深度學習

文言文是初中語文學習的重要內容,作為獨立的內容模塊,文言文一直受到學校師生的重點關注。文質兼美的作品是傳承與理解優秀傳統文化、發展學生語文素養的極好載體。尤其是其中深邃醇厚的思想意蘊、凝練雋永的語言等,都是提升學生思維能力、培養學生優秀思維品質的教學抓手。而真正理解傳統文化精髓、體味到其中美的韻味,須要學生在學習中涵泳體察、深度思考,如此才能真正入心化行,實現古今互動。作為“21 世紀核心素養5C 模型”之一的審辯式思維,正好為文言文深度學習提供了教學方向與實施框架。作為一種反思性思維,它的本質特征為:大膽質疑,審慎思考,嚴密論證,開放包容。這種思維既是一種能力,又是一種素養。審辯式思維觀照下的文言文教學,可以實現學生對文言文的深度學習。

一、反思與突破:初中文言文教學問題的審辯分析

錢夢龍先生將文言文教學的痼疾概括為八個字:字字落實,句句清楚。他在《文言文教學改革芻議》中提到:“長期以來文言文考試也主要考詞義和翻譯,‘八字真經更被語文教師奉為圭臬,以致使人誤以為教文言文就該這樣教,考文言文就該這樣考,舍此別無他途。”教師也知道文言文教學的枯燥乏味以及功利應試,但是想要改變卻無從著手。

1. 反思

文言文課堂教學立意低淺。課堂的立意決定了教學品質的高低,素養立意下的文言文教學應該站在學科核心素養的基礎上去落實教學實踐。首先要從文言文教學特質出發,站在文化傳承與反思的基礎上去設計教學活動。只是機械地記住詞句意思、文學常識,以應試能力為終極目標的課堂教學立意低下膚淺,無法讓學生真正領會文言文蘊含的深刻思想文化精髓,也無法體會到其中的美感。此外,文言文教學中以權威解讀和教條化講解為主的灌輸式教學比任何一種文體的教學更為嚴重,由于語言深奧難懂,文本年代久遠以及與學生生活的脫節,教師自然而然地將自己擁有的知識認定為權威,無視學生學習主體地位。課堂上學生沒有機會參與到學習的整個過程之中,文言文“學習活動”也就未能真正發生。

文言文深度學習缺乏系統設計。一方面,語文教材的單元編排線索是以語文學習能力策略為主兼顧內容主題,七年級文言文篇章是在每一單元最后,而單元整體的學習目標更多的是由現代文閱讀篇目來落實的。例如七年級上冊第二單元,兩則文言文選自《世說新語》,分別是《詠雪》《陳太丘與友期》,單元學習目標為:整體感知全文內容,品味重點詞語,朗讀的語氣、節奏變化,把握文章的感情基調。而這些語文學習能力顯然更適合通過《秋天的懷念》《散步》《散文詩二首》等文章來獲得。八、九年級的文言文以單元的形式出現,但能力要求并不高。如此一來便需要教師進行獨立深入的設計思考。另一方面,深度學習更需要教師在教學中聚焦思維能力的培養,目前教師個人還無法系統地在這方面進行整體架構設計。

2. 突破

審辯式思維是深度學習的重要思維方式,有助于更好地把握文本的思想價值。古人所提倡的“虛心涵泳,切記體察”讀書法,與深度學習有共通之處,深度學習要求學生能夠對文本的內涵有超越于表層的理解,促進學生形成高級認知和高階思維,指向發展核心素養。審辯式思維是深度學習的重要思維方式,它強調不懈質疑、審慎論證、綜合生成。入選統編初中語文教材的文言文都是傳統意義上的“定篇”,有豐富的文化思想價值,而審辯式思維能讓學生透過表層審視內核,從而讀懂、讀透文本,并實現批判性借鑒融合。

審辯式思維能夠尊重學生的多元解讀,有助于達到傳承與反思文化的目標。審辯式思維鼓勵學生質疑批判、勇于創新,鼓勵學生對文本有不一樣的解讀,這樣更能夠幫助師生發掘文本中的有益因子,對中國傳統文化、民族文化進行批判性的思考。文言文是理解中國傳統文化的最佳窗口,但因年代久遠、語言變遷和文化變革,文言文中的一些文化因素和價值觀念與現代有了很大的區別,學生在學習文言文時,要邊理解邊質疑,用歷史的眼光、現代的觀念審視古代作品,對古代作品中所傳達的文化進行批判性的吸收。

二、設計與重構:審辯式思維觀照下的初中文言文教學設計

1. 教學目標設計

教學目標設計是教學活動價值以及教學預期結果的明確表達,確定清晰、科學、恰切的目標是教學設計的首個要素。文言文的整體教學目標在于文化的傳承與反思,這個總目標的實現需要借助于每一堂課的目標設計。促進審辯式思維發展的教學目標應該體現幾個特點:首先,教學目標的主體是學生;其次,要凸顯學習行為或者思維行為動詞,尤其是與審辯式思維能力關鍵技能“解讀、分析、評價、論證、解釋、自我監控”等相關的思維行為動詞,例如比較、解釋、歸因、評價、策劃、設計等,從而體現思維培養目標的可視化;最后,教學目標設計要符合學生思維發展特征,體現年段的層級遞進。

例如七年級上冊《穿井得一人》的教學目標,筆者設計了三條:(1)通過想象補白、分角色表演朗讀的方法加深對文章的理解,分析并闡述人物心理和形象;(2)發揮想象,擴充細節,感受“傳謠”的荒謬,分析謠言形成的原因;(3)多角度分析寓意,并聯系實際生活,探究寓言的現實意義,學會審慎對待外界信息。這組目標設計凸顯了相關的思維動詞“分析、闡述”,因為是七年級的內容,所以相對偏向形象性思維能力,“多角度”強調多元思維表達,“審慎”則是一種態度和素養。

另外,在年段水平區分上,教學目標要與學生的身心發展相匹配。例如同樣是論述類文本,七年級要求“能結合文本和生活實際,較為準確地理解和表達作者的觀點”;八年級除了“能結合文本和生活實際,較為準確地理解和表達作者的觀點”,還要“能清晰地表達作者的論證思路”;九年級除了前面兩種能力,還要“能根據文本、材料,對作者的觀點進行辨析、判斷、質疑,運用文本及相關材料加以闡述或反駁”。

2. 教學內容重組

審辯式思維的培養基于對材料的全面擁有及主題聚焦,貫穿在其中的思維活動主要有對比分析、綜合評價等。初中語文教材中文言文的篇章安排總體比較合理,如何充分挖掘教材的教育價值,為初中生的文言文素養提升作鋪墊,這需要教師對相關的教學內容進行科學重組,包括補充拓展、調整重組等。這種內容重組并非隨意調整教材的順序,而是在合適的時段以“研究型主題任務”為核心進行教學材料的調取組合,這些材料既可以是篇章,也可以是語句,或者是語法現象的辨析等。

例如八年級下冊,完成了大部分初中教材的山水類散文學習后,可以讓學生將這些散文按年代先后進行排列:《三峽》《答謝中書書》《與朱元思書》《小石潭記》《岳陽樓記》《醉翁亭記》《記承天寺夜游》。為了進一步研究“中國古代文人與山水的情緣”這個主題,了解山水散文發展脈絡和文人心跡的時代特征,可以在《答謝中書書》之前補充先秦時期的山水銘文,在《三峽》后面補充魏晉時期的山水詩歌,將《記承天寺夜游》放在后面,然后繼續補充陸游的山水文化散文和以“公安派”為代表的山水小品文,還可以提前研究九年級的《湖心亭看雪》。只有這樣,中國古代的山水和文人的宏大篇章才能以全景圖呈現出其魅力,學生才能在比較分析、品味理解中深度理解文化、文學、文人的特質。

需要注意的是,這些教學內容的整理要建立在古代文化的背景中,去篩選對初中生有益的文學歷史經典片段;要在三年一貫或者中小學古文學習全過程中,去進行文言文語言學習、方法技能的梳理與教學。

3. 教學流程再造

王榮生教授曾說,課文教學的流程,就是把各要素按照一定邏輯關系組織起來。根據起始關系,教學流程大致由流程的起點、流程的終點、流程的連貫、流程的走向和流程的疏導處等組成。對于文言文教學來說,其常規教學流程如下:

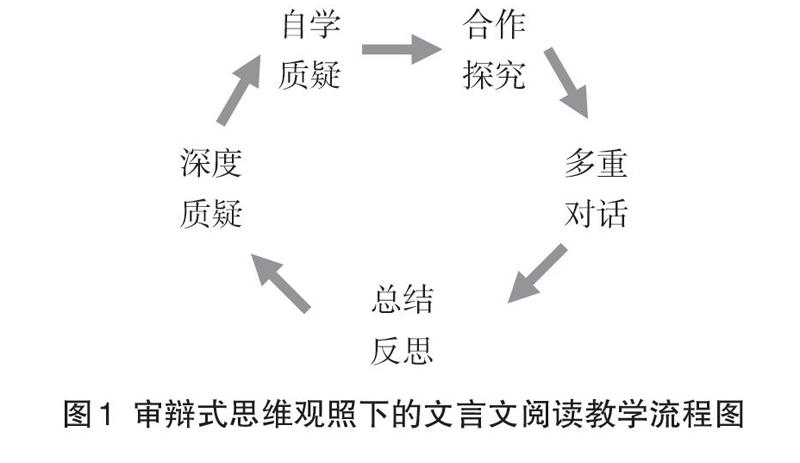

可以說,當前語文課堂上的文言文教學流程普遍呈現出一種線性的態勢。由淺入深、循序漸進、層次分明固然是教育教學所追求的理想境界,它既符合一般人的認知規律與特征,也契合知識內在的邏輯順序。然而,傳統的線性教學流程卻在一定程度上忽視了學生的學習質量,真實學習無法從中得到確切的落實與保障。因此,為了確保深度學習的發生,文言文教學流程應當由線性走向循環,從而促進學生審辯式思維的縱深發展。審辯式思維觀照下的文言文閱讀教學應該如下圖:

具體來說,審辯式思維觀照下的文言文教學,學生帶著問題開始學習,通過合作探究和多重對話的方式接觸文本,從而與文本、同伴、教師之間產生思維的碰撞,并在多維交融之中達到深度理解和綜合生成。例如,教師在教學《湖心亭看雪》一課時引導學生感知全文、尋求文眼,從而使得學生自發產生“張岱的癡表現在哪里”這一問題,并帶著這一問題深入文章。探尋過程中,教師設計“如何描繪張岱筆下的西湖雪景”“賞析自己覺得寫得最好的字詞句”等多個學習活動,有效推動合作探究、多重對話的發生。課堂最后,教師有意拓寬學生的學習視野,提升學生的思維高度,通過辨析“強”字讀音來理解張岱的心情,并補充張岱《西湖夢尋》相關資料、賞析張岱與金陵人的對話來點燃學生的思維火花,使其對文章主旨、創作意圖產生新的質疑、思考與探究,最終觸發學生的“高峰體驗”。

三、實踐與評價:審辯式思維觀照下的初中文言文教學策略

1. 質疑批判,引發認知沖突

學習的起點是認知沖突,這種沖突讓思維發生有了可能。審辯式思維觀照下的文言文教學從思維的困惑開始。教師要引導學生勇于質疑,善于質疑,不再滿足于機械地照搬答案和重復別人的觀點。

對既定的權威答案多加審視,要多問幾個“真是這樣的嗎”,并讓學生自由表達,對這些結論的質疑批判往往就是新的學習起點。例如蒲松齡《狼》一課,大家對“狼”和“屠夫”形象的分析一般是這樣的:狼愚蠢狡詐,屠夫聰明勇敢。文章的寓意一般是這樣的:諷刺像狼一樣的惡人,不論他怎樣狡詐,終歸要失敗。對待像狼一樣的惡勢力,不能妥協讓步,必須敢于斗爭,善于斗爭,才能取得勝利。我們不禁要問:真是這樣的嗎?屠夫真的比狼更聰明嗎?狼和屠夫的較量中,狼一直占據有利位置,屠夫一直是被動應戰,直到屠夫發現了“麥場”上的“薪”才終于與狼打成平手,屠夫殺一只狼確有勇敢之處,但殺第二只狼更多的則是運氣成分了。由此可見,現實生活中,人不會這么容易戰勝像狼一樣的惡勢力,因為并不是人人都有屠夫的工具和體魄,也不是人人都有屠夫的運氣。蒲松齡透過《狼》一文折射出的現實沉重感讓人更為壓抑。

于平常處發現反常,方能領略別樣的內涵意蘊。我們習慣了常態化的接受,卻經常會忽視對文字、細節的進一步推敲。例如“銘”這種文體大多氣勢磅礴,《陋室銘》更像是清新的哲理散文,為什么不是《陋室說》?《陋室銘》和《愛蓮說》在各個版本教材中為什么總是編排在一起?《愚公移山》中,同是老人,愚者稱“公”,智者稱“叟”,《智子疑鄰》中的鄰居老人又稱“父”,為什么?《狼》中的最后一段說“而頃刻兩斃”,明明是用了很長時間,為什么用“頃刻”二字?……這些問題的提出,需要進一步學習,或回到文本細究,或向課外漫溯。

對文本,對吸收的信息永葆好奇心、探究心,讓思考探究成為一種習慣,往往能啟發質疑批判,而這樣的過程讓文言文學習充滿樂趣。另外,讓學生瀏覽足夠多的史料以及相關的文化知識,在博學的基礎上,學生的質疑批判才會高質量生成。

2. 分析認證,實現深度探究

中國傳統文化博大精深,那種淺嘗輒止、牽強附會的分析只會讓文化理解流于膚淺表面,或者南轅北轍、謬以千里。思維的嚴謹深刻來源于合理的論據支撐和由表及里的論證分析,培養學生有理有據和層層遞進的論證分析能力,是提高學生思維能力、發展學生思維品質的關鍵。審辯式思維觀照下的初中文言文教學尤其強調引導學生善于分析認證,表現為:言之有據,以求準確;言之有序,以求嚴謹;由表及里,把握要旨,以求深刻。

言之有據是分析準確的第一步。對真理的把握首先要有證據支撐。言之有序,由表及里,旨在鍛煉學生善于從層層剖析、旁征博引中發現邏輯的清晰與嚴密。例如在學習蒲松齡的《狼》時,學生提出了屠夫贏有運氣成分,尤其是殺“第二狼”,文中說“乃悟前狼假寐”的“乃”是“才”的意思,才明白前面那只狼是假睡迷惑人,說明屠夫并未料到第二只狼在后面。《狼》最后一段說“而頃刻兩斃”,明明是用了很長時間,為什么用“頃刻”二字?學生找出了文段中表示時間的詞語,發現在一開始并沒有時間詞語,一直到兩只狼與屠夫對峙的時候,才出現了“少時”“久之”這樣的詞語,前面狼對人已經糾纏很久,但是因為太緊張,所以顧不得思考時間,只有面對面靜下來的時候,時間才特別慢,氣氛也特別凝重。“頃刻”這個詞語表現的是屠夫戰勝狼劫后余生的如釋重負。這樣層層分析理解,便能幫助學生把握小說筆法的要義。

3. 綜合生成,凸顯學習成果

問答固然是課堂主要的教學方式,但是這種方式容易讓一些優秀的成果一晃而過,未能有效沉淀。審辯式思維觀照下的初中文言文教學強調學習成果的凸顯,教師在教學中往往將學生的質疑批判轉化為研究命題,并給學生足夠的時間查閱資料、小組交流、分析認證,在自主探究、合作對話后,拿出較為完善的學習成果。可以是口頭表達,也可以是書面表達,但必須相對完整,有觀點,有依據,有分析,有結論。

例如學習《曹劌論戰》一文,學生提出疑問:為什么“小大之獄,雖不能察,必以情”才是戰爭的必備條件?教師引導學生明確,“小大之獄,雖不能察,必以情”中的“獄”是“訴訟案件”的意思。在此基礎上再思考:為什么在魯莊公說出這句話之后,曹劌才得出“可以一戰”的結論呢?學生查閱資料,小組交流后,作了深入的思考和解析。首先,《左傳·桓公十一年》有云:“師克在和不在眾。”《司馬法》也說:“凡勝,三軍一人,勝。”可見春秋時期決定戰爭勝利的最重要條件是團結一致、上下一心。其次,春秋時期實行全民皆兵制,主要兵員為士和占人口絕大多數的農民。戰爭勝利的根本在于得到士和農民的擁護。最后,《禮記·曲禮上》中有“禮不下庶人,刑不上大夫”,可見當時訴訟刑罰之事主要發生在“大夫”以下的階層。作為魯國最高裁判者,魯莊公說自己對大小訟案“雖不能察,必以情”,即雖然不能一一明察,但一定按實情辦理,這表達了魯莊公辦案的誠意。誠意者,公正、尚寬、仁恕也。在曹劌看來,莊公的這番“誠意”足以取得人心、獲得戰爭勝利了。

在教學文言文時,教師要將內容講授的環節轉化為“研究任務”的設計。例如教學《詠雪》時讓學生研究一下“另一個慧童——謝朗”,教學《陳太丘與友期》時聚焦話題“禮與理”;《狼》一課更是有多個任務,“狼和屠夫誰更聰明”“從語言形式看蒲松齡的小說筆法”“時間詞匯的藝術與奧秘”“怎樣的‘笑”……

把零碎的問答整合成學習探究的過程,用成果形式來呈現,既保證了學生充分參與學習過程,完成體驗探究,又能督促學生自我調控學習進程。這樣的學習才是真實的學習,解決問題的學習。

4. 反思評估,促成多維生長

審辯式思維本質上就是一種反省式思維。“反思”是引導學生復盤學習過程,展示并檢驗思維收獲,在舉一反三中促成思維的持久發展。“評估”是反思的具體實踐,有意識地進行及時評估,對階段性成果進行整理評價,目的在于克服低級錯誤,完善學習行為。審辯式思維觀照下的初中文言文教學要不斷地給學生反思評估的機會,這種反思評估除了可以發現更多的文化內涵,也可以讓學生審視自己的學習過程,從而提高自己的思維品質,獲得多維成長。

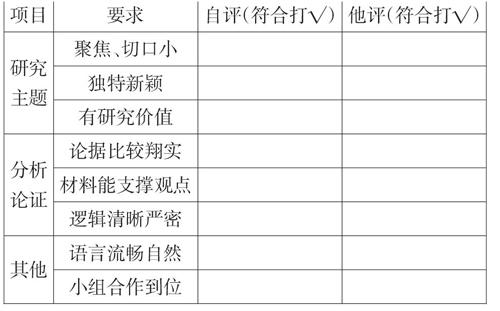

例如在教學《周亞夫軍細柳》一課時,教師安排了三次反思評估。第一次在課的開始,教師讓學生回憶自己曾經看過的古代人物傳記,并總結提煉學習人物傳記的方法。這個環節既是課堂引入環節,又是學生反思自己過去學習這類文體的得失。第二次是在分組討論交流展示的時候,每個組確定自己的研究主題,開展合作探究,然后再全班進行交流展示,教師下發評分表,只要打鉤即可。

在課堂最后,教師讓學生進一步談談本節課的收獲。尤其要對自己是否全盤接受同學、老師的觀點作出思考評估。反思評估讓學生學習的思維習慣、品質得以調整和完善。設計引導學生重新思考對重要概念理解的環節,例如《史記》傳記筆法的藝術特征、周亞夫“真將軍”的時代追問等,通過自評及反饋讓學生的學習成果和表現得到改進,鼓勵學生反思自己的學習和表現。

總之,審辯式思維觀照下的初中文言文教學,其教學環節更為完整,學習過程更為真實,學生的思維能力發展尤為凸顯。這些思維能力品質讓學生更能透過表層看到文言文背后的韻味內涵,將文言知識、文人特質、文學發展放在時代的背景中去思考,從而對中國傳統文化實現更為透徹的審視。