民辦高校師資隊伍建設中“師徒制”人才培養模式的研究

——以江西某民辦高校為例

王七茍 彭足鳳

一、問題的提出

民辦高校由于其本身屬性的特殊,與公辦高校存在人事制度、經費預算、薪酬待遇等諸多差別,使得民辦高校年輕教師的培養存在一些現實困境。

第一,缺乏教學經驗和知識積累,存在盲目感。相對來說,一個年輕教師,從學生角色到教師角色的轉變,需要做很多的準備,包括工作心態、知識積累、教學經驗等各個方面的準備和適應。如果任其自由成長,可能需要相對較長一段時間。而需要的時間越長,給教學帶來的負面效果就相對越多,甚至有可能“誤人子弟”。

第二,OBE理念下的高校人才培養模式,需要年輕教師快速成長。近幾年有很多高校開始推行基于OBE理念的人才培養模式改革,這是高校人才培養,尤其是應用型地方本科高校人才培養的大勢所趨。年輕教師需要在教學經驗相對豐富的老教師指導下,快速成長,掌握基于OBE理念的專業建設和課程教學方法。

第三,上課較多,增加疲憊感。民辦高校薪酬普遍存在的一個問題,就是基本工資偏低,課時費占了很大的比重。所以要獲得年收入在4-6萬,還需上較多的課時。因為上課較多,加上還有其他的一些教學和專業建設方面的工作,一定程度上會增加老師的疲憊感。同時也使得部分老師為了獲得更多的收入,承接較多的課時,沒有更多的精力考慮科研,沒有科研成果,職稱也很難提升。同時,沒有更多的時間和精力放在如何更好地備課上課方面,這使得教學質量難以得到保障,教學效果一定程度上會受到影響。

第四,流動性大,缺乏歸屬感。民辦高校師資隊伍缺乏穩定性,部分教師缺乏歸屬感和對民辦高校的認同感,流動性較大。對2009年新入職的專任教師的跟蹤調查顯示,當年新進研究生和專任教師112名,除少數研究生在行政崗,其余均在教學崗,但到2019年再統計,這一批人依然還在學校工作的,只有26人,流失率達到77%。總體來看,新入職人數和離職人數呈現逐年減少、專任教師總數逐年增加的趨勢,流失率也在逐年降低。

表1 江西某民辦高校近5年專任教師流動性調查數據(單位:人)

二、“師徒制”人才培養模式在江西某民辦高校的嘗試

(一)什么是“師徒制”人才培養模式

“師徒制”人才培養模式,又稱“師徒結對”或“導師制”,在世界各個國家都有不同程度的發展。最早是源于手工行業的技術傳遞方式,被應用于教師教育行業是在14世紀產生于英國,并在20世紀60年代在美國興起,隨后在歐美國家得到倡導。我國教育發展史上也有所謂的“師徒關系”,是一種通過“傳、幫、帶”等方式實現教學經驗傳遞的模式。在學校,“導師制”是指為了引導新任教師盡快適應教學要求,按照某種規定,學校指定具備豐富教學經驗的老教師擔任新任教師的“指導教師”,并為新教師指定專業發展規劃,通過觀摩聽課,課下指導,項目安排等方式幫助其解決在教學中面臨的問題提高其實際教學能力,進而促進其專業發展。

(二)江西某民辦高校新入職教師與老教師“導師結對”的嘗試

江西某民辦高校教職員工1795人,其中專任教師1369人。從2017年開始,為充分發揮優秀教師的傳、幫、帶作用,建立以熟帶生、以優促新、互學共進的幫扶制度,促進青年教師健康、快速成長,打造教師交流平臺,形成互幫互學、互相幫扶的濃厚氛圍,實現學校教育教學工作的高效、持續、健康發展,學校實施“導師結對”培養工作。“導師結對”主要指指通過高職稱帶低職稱、教學熟手帶新手,多角度、立體式相互切磋,互幫互學、取長補短、互相幫扶。在參加結對子的被指導老師方面,主要為近3年入職且未取得高校講師專業技術資格證書或亟待提高的青年教師。

在導師基本要求和選拔方面。要求具備較高的師德師風水準、嫻熟的教學技能、較高的業務水平及指導能力的優秀教師。各學院根據學校部署要求,結合實際工作需要,由各學院、教務處、督導處按結對對象要求遴選指導教師及被指導教師名單,報教師發展中心匯總,被指導教師根據確定的指導教師名單,針對個人所在學科及成長目標期望,與意向指導老師溝通達成初步結對意愿,并填寫申請表報所在學院。

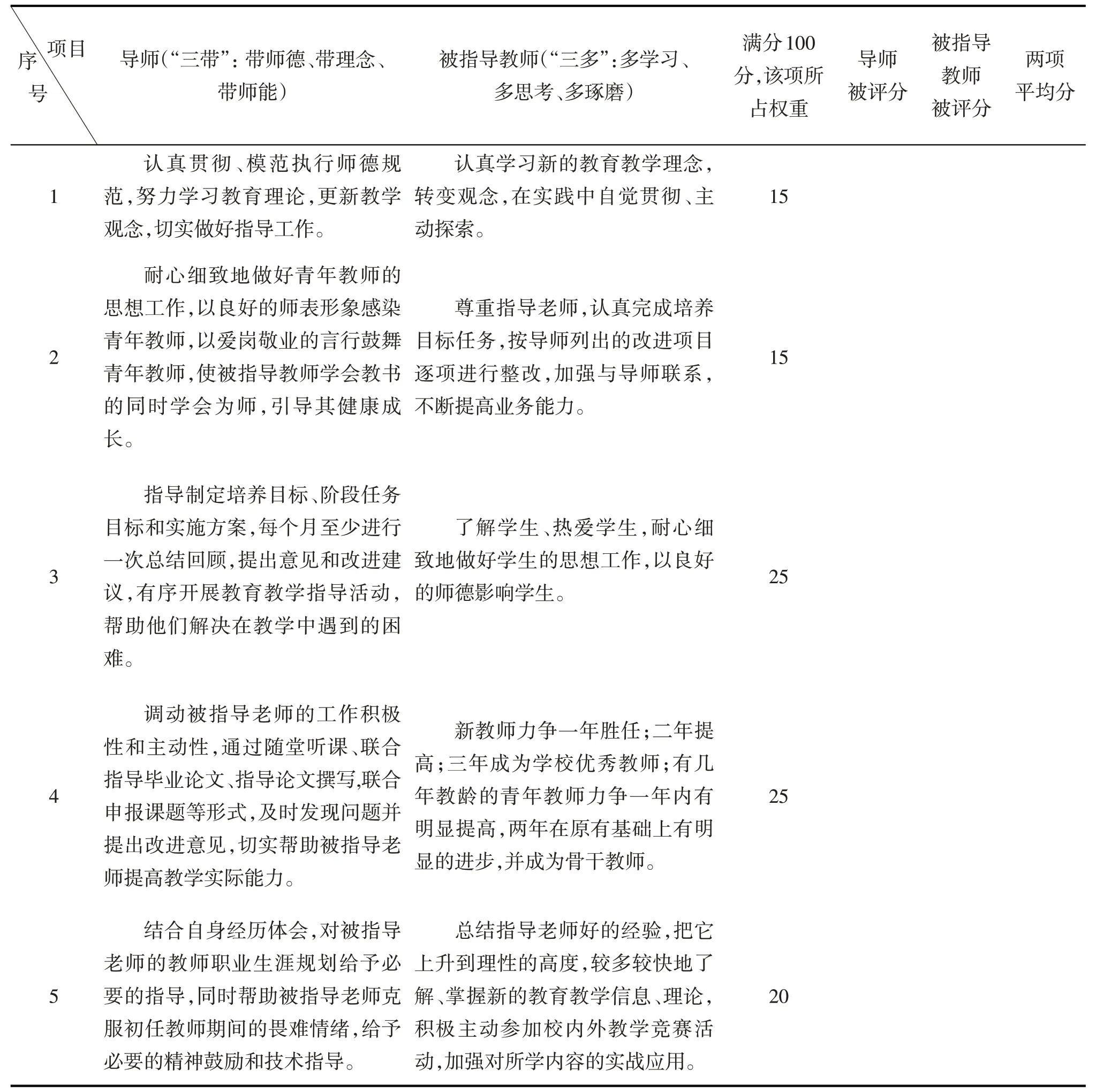

在考核方面,對導師和被指導老師均有考核。導師的考核與被指導教師的考核息息相關。

表2 對導師與被指導教師的考核細則

(三)對全校82對“導師結對”教師的調研

調研選取2017、2018、2019三年82對共164位導師和被指導教師調查,設計了面向導師的和面向被指導教師的兩份調查問卷。收回有效問卷159份,師徒都交回的有效問卷有75 對150份,只交回徒弟而沒有交回導師的有2份,只交回師傅而沒有交回導師的有7份。總體來說調研具有代表性和覆蓋性,從回收的問卷統計,我們發現“導師結對”存在的一些問題。

第一,結對幫扶缺乏較詳細的行為規范和操作手冊。我們在問卷中設計了問題“你知道導師結對主要工作詳細的時間節點和工作流程嗎”。從問卷統計發現,導師選擇“明確知道”的只有8%,被指導教師選擇“明確知道”的只有2%。8%的導師還是工作時間長、經驗豐富的老教師,憑自己經驗推斷和把握。2%的被指導教師是小部分入職2年左右的老教師,而不是新入職教師。絕大部分導師和被指導教師,都覺得無所適從,或者就事論事,被指導教師碰到什么難事,問到導師什么事,導師就指導什么事。相對來說,指導的過程缺乏較詳細的行為規范和操作手冊,導師的指導工作無章可循,在幫扶工作中沒有體現導師的主導作用。

第二,對導師的考核只注重結果而不重視過程,導師的評價與被指導老師的評價耦合度不高。針對導師和被指導教師,在問卷中設計了同樣的問題“你對導師結對考核細則滿意嗎”。從問卷統計發現,導師選擇“滿意”的只有26%,被指導教師選擇“滿意”的只有41%。在問卷中又提問“如果要修改考核細則,你覺得應該增加哪些項目”,“師德”、“態度”、“指導次數”、“實際工作量”、“悟性”、“勤奮程度”選擇頻率較高。這說明,不管是導師還是被指導教師,都希望增加過程性考核,而不是以產出結果作為考核導師和被指導教師的唯一指標。另外,根據考核規則,被指導教師年終評價的“優秀、合格、不合格”直接作為導師指導工作的考核依據,耦合度不高。導師指導工作的“優秀、合格、不合格”與被指導教師年終評價的“優秀、合格、不合格”有一定的關系,可能關系很大,但絕不是完全耦合。可能一個導師指導過程非常負責,工作量很大,但結果被指導教師不合格,個人努力程度不夠造成“不合格”,所以考核評價機制需要改進。

第三,對導師和被指導教師的篩選缺乏科學的匹配度測試。在由導師填寫的問卷和由被指導教師填寫的問卷中,“師傅對徒弟的滿意度”和“徒弟對師傅的滿意度”分別是59%和62%。導師結對主體一方是導師,一方是被指導教師,在問卷中其他的一些問題,諸如“你了解導師的興趣愛好嗎”,測試結果也是偏低的,說明導師和被指導教師的匹配過程缺乏主體參與性。要讓雙方在結對之前充分互相了解,增加匹配的有效性和科學性。

第四,導師的幫扶待遇偏低。從面向導師調研問卷的統計來看,達到了86%的導師覺得待遇偏低。對參與2017、2018年指導已經結束指導工作的導師調研統計,拿到30 課時津貼的導師數為2,拿到20課時津貼的導師數為65人,沒有拿到津貼的有15人。能夠拿到30課時指導費的,只是全體教師教學、科研綜合排名中前20%的被指導教師,連續兩年教學排名中,能排名前20%的被指導教師一般為2個左右,因為被指導教師本身就是新入職教師或者是入校3年內工作效果不好的教師,在一個指導周期內,一般是從后20%上升到30%到80%這一檔,提升較快進入全校前20%的少之又少。以2019年專任教師1369 人為例,后10%就有137人,基本上被指導教師排名會在全校21%至90%之間,甚至會在后10%,所以絕大多數導師的津貼是20個課時。指導工作相對較繁重且漫長,而待遇卻偏低,還存在一定程度的考核不合理。

三、優化“師徒制”人才培養模式的對策

(一)制定較詳細的“結對子”行為規范和操作手冊

把新入職教師的幫扶工作規范化和制度化,讓“結對子”工作有延續性,同時其他后來的結對子導師有章可循,知道自己要做哪些工作,使幫扶行為有可預期性和可評價性。

(二)重視“結對子”過程性考核

首先必須將輔導教師的選擇和培養制度化。輔導教師必須具備扎實的教育教學基本功、豐富的教育教學經驗輔導教師的年齡、性別、個性特征等都有可能影響帶教的質量所以學校應當對輔導教師進行嚴格的選擇并根據新教師的特點來為他們確定輔導教師。在一些具備豐富經驗的教師不具備有效的帶教技能、可能缺乏支持和幫助新教師的有效策略時學校還應當與大學、教師培訓機構或校際的教師發展中心進行全面的合作培養有效的輔導教師。其次實施教學觀摩、小組討論、協同教學等形式多樣的輔導活動。輔導教師對新教師教學活動的指導、觀察和評價雙方共同參與的討論、研究等活動的經常性和制度化是帶教質量的最重要操作保障。保證雙方有足夠的機會共同工作和活動并使這種活動制度化因為帶教質量是以雙方頻繁的互動、有效的交流為基礎的。最后,建議制定一個項目化的過程評分表,來進行幫扶的過程性考核。如下表:

表3 導師與被指導教師過程性考核互評表

(三)結對子的師徒篩選引入科學的匹配度測試

在結對子匹配之前,對新入職教師要進行問卷調查,主要了解兩個方面:一是新老師的結對子意愿大小,二是新入職教師的主要訴求有哪些。然后根據新入職教師的問卷調查結果、專業背景來預匹配導師,可以先匹配2-4個導師,再進行相關匹配度測試,比如以福建農林大學李中斌教授為主導開發的“合不合”人才發展專家系統,就可以一定程度上測試人格主型和輔型,14 種人格主型之間有相對和諧的,有相對沖突的。除此以外,還可以進行霍蘭德職業興趣量表測試和九型人格測試。

這些測試結果可以給師徒匹配提供重要參考。

(四)提高導師的幫扶待遇

民辦高校相比公辦高校,總體待遇水平偏低,但相對來說,薪酬體系的制定機制靈活。可以適當降低福利性工資,提高績效性工資,使之更有利于學校發展目標的達成。在結對子幫扶項目中,應當提高導師待遇。一方面根據幫扶過程性考核和成果性考核給與相應的課時費待遇,一方面幫扶的評價結果可以作為導師的評優評先、職稱評定、選拔任用重要參考。