拾一段悠閑的慢時光

方麗芬

時值大雪,閩南的小鎮還沐浴在溫暖和煦的冬日里,搭乘一段周末的慢時光,徜徉在一片游客罕至的古街老巷。

這是寬約一米的窄巷,灰色的老墻斑駁著歲月的痕跡。悠長的小巷清幽冷寂,即使雨天,也不會有一抹油紙扇的亮光從眼前飄過。

冬日的陽光,慵懶爬越東側的屋頂,散亂地浮照在高處的半堵灰墻上,使這暗淡清冷的小巷仿佛有了一點光亮和溫度。平房的屋頂略微探側出半尺左右的屋檐,仿佛傾盡半世紀的努力庇護著支撐它的那堵灰墻免遭日炙雨淋,為了延長屋檐的壽命,避免它被長期的風力掀翻卸落,聰明勤勞的泥水匠在瓦底黏貼了厚厚的灰疙瘩,讓它與墻頂緊密合一,永不剝離。

偌長的小巷,很難見到門戶,讓人恍然置身于一條穿越不到盡頭的時間隧道,去迓遇自己的前世今生。一方小窗,因年代久遠,終抵不過風吹日曬雨淋蟲腐,慢慢侵蝕腐化散落,完成自己今生的使命,取而代之的是招搖于小巷中央的那幾扇濃妝艷抹的現代化窗門。

有一扇窄門,門框蒼苔斑駁,門板腐化得千瘡百孔,門面窄得連普通的沙發也搬不進去。就是這扇門,不知有多少先輩曾在這里進出,為了留住記憶,它被房主保護起來,門楣上方焊了牢固的鐵架,架上鑲著透明的無色玻璃,就像給門楣裝上鴨舌帽,看不到帽子,只有鴨舌靜靜地守護著舌下那扇古老的木板門。

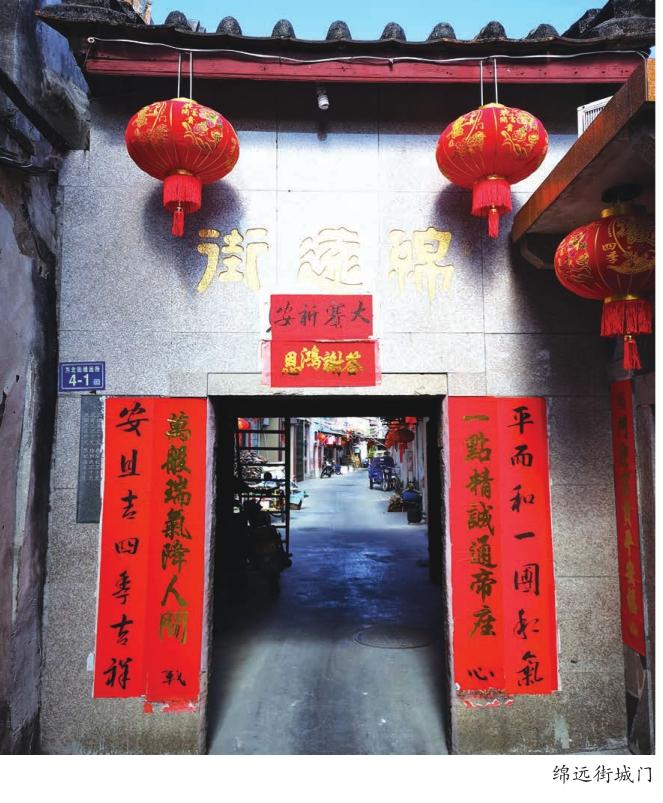

小巷中央,小街橫陳,把小巷一分為二。小街寬約三米,兩側是二層樓房。一律是店門,幾乎是緊閉。店門兩側的書法,一看就是出自名家之手,并且風格多樣。丹詔書畫之鄉,自古聞名,名家高手遍布京城,近來更是長江后浪推前浪,書畫在全國享有盛譽。

家家戶戶的門楣上都鑲嵌著“清流衍派”“芳澤世家”之類的匾額,無一落空。遙想此地,自古以來一定名家薈萃,書聲瑯瑯,書香盈集。店門前還保存著幾個低矮的小花臺,矮化的香樟樹依然枝繁葉茂,百香果和淮山藤葉交織,探身爬上附近的墻壁。

這是一條遠去的商業古街,它曾經是古城的中心,奔騰的動脈,熙攘的人流,鼎沸的人聲,這里物品多如繁星,應有盡有。在這商賈云集的天街,趕集的人們像赴一場盛會,他們穿著節日的盛裝,從四面八方奔涌而來。那是商家的舞臺,購物者的超市,富家子女的T臺,他們一次次演繹著屬于自己的角色,共同唱響年代的繁華。如今,這幕勝景已被時代大手乾坤大挪移到其他片區。

干凈,安靜,使人斂聲屏氣,不敢大聲喧嘩,仿佛怕驚擾了它的安寧。有個女人送另一女人出門,一個在臺階之上,一個在臺階之下,兩人相隔不到半米,一個低頭細語,一個抬頭應承。雖不知她們談些什么,但兩人的關系和諧如豐子愷先生筆下的漫畫,輕松,寧靜,沒有執手相看淚眼的依依惜別,沒有登馬絕塵而去的緊張匆忙。

一家豆腐作坊,仿佛兒時的“豆腐社”,門外木架上陳列著幾簸箕黑豆腐,看質地就知道是健康環保的綠色食品,屋內有人在白熾燈下忙碌著。再過幾家是發粿作坊,一個年輕男子半蹲在地上,從木桶里往加了白布巾的小蒸籠舀米漿。

一路慢行,挨家挨戶地咀嚼著楹聯,揣測著房主的家境與職業,有美術培訓班,古琴培訓班,朗誦培訓班……安靜的古街,悠遠,漫長,有的門戶緊閉,有的大門洞開,疾馳的摩托車暫時打破寧靜,又瞬間恢復沉寂。這里的老居民正在縱情享受著屬于他們的寧靜悠遠的慢時光:每天睡到自然醒,在小院里喝早茶,在古街打太極拳,甚至連手機都可以不要,隨心所欲地過著慢節奏的復古生活。

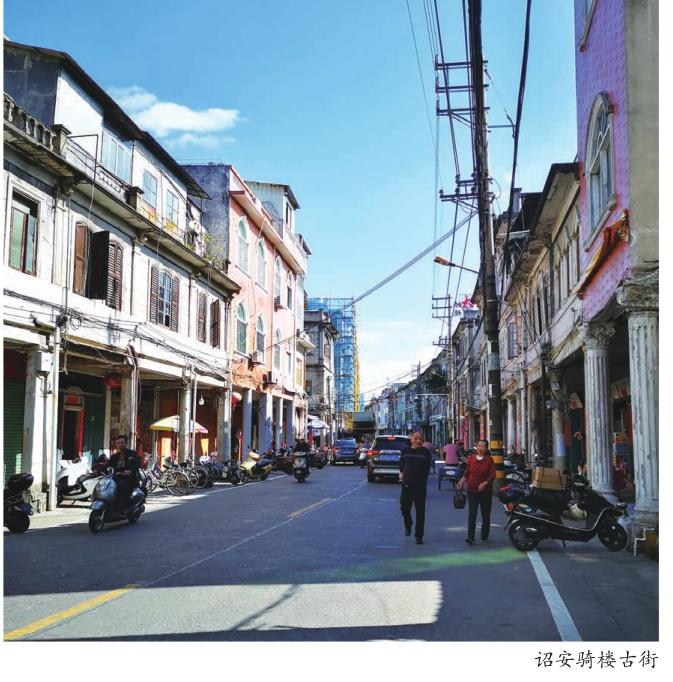

小街盡頭,寬敞的大街陳列眼前,這街道足有十幾米寬,街道中間有條單實線,兩邊是三層的騎樓老屋,因為年代久遠,有些店面重新改建或裝修時在墻壁立面貼了瓷磚,破壞了騎樓古街的整體風貌。為了留住時代印記,西側的騎樓已經整列地進行修舊如舊。

東側的騎樓照常營業,大多是附近居民需要的生活用品,也有各種小吃,都是世代傳承,他們留住傳統工藝,把小吃的美味鎖在一個個看得見的食物中。這里的生意不是特別紅火,但在方便居民們購物的同時,也足以維持自己的生計,他們世代沿襲祖傳的小商業或手工藝,沿襲著祖宗的生活方式。

敢于從這里走出去的后生,他們以自己的青春年華為城市帶去新鮮的血液,也在拼搏中創造自己的價值;留在家鄉的人們,同樣以勤勞點亮這張縱橫交錯的葉脈,為這張葉脈源源不斷地輸送自己的能量,他們是舊城改造的片磚片瓦,當舊城改造徹底竣工,這里將迎來下一輪的繁華,他們是這座古城浴血重生的見證者與開城元老。

繁忙的工作之余,緊張的壓力之下,有一張縱橫交織、充滿彈性的蛛網,讓人們松開神經,收起腳步,緩緩地蕩悠在一條條悠遠的古街巷,讓心靈舒展,讓能量回升,這樣的慢生活,恰如其分地鑲嵌在都市的角落,無疑是最為暖心的搭配,這無異于吃膩了肥膩腥膻之后,再來一碗甜點,那滋味,只可意會,不可言傳。

——以海口騎樓為例