2020年高考試題對農業的考查例析

高峰 史先芳 張富現

摘 要:近年來,高考地理試題中農業部分一直占據重要地位。文章通過梳理2020年各地高考地理真題,發現農業部分考題具有以下特點:關注農業耕地保護,保障糧食供給安全;發揮農業區位條件優勢,打贏脫貧攻堅戰;重視農業地域類型,凸顯人地協調發展;改造農業自然條件,科技助力持續發展。在高考備考中應夯實基礎,注重學科主干知識;加強培養學生的四項地理基本能力;不斷總結積累試題的答題方法和技巧,提高學生審題、答題的能力。

關鍵詞:高考試題;糧食安全;人地協調

在歷年的高考地理試題中,農業部分一直是高頻考點,其中農業區位因素、農業地域類型等考點更是重中之重。試題關注國家重大發展戰略,結合現實情境,以區域農業發展為背景,考查學生獲取有效地理信息的能力,以及運用農業區位等原理分析具體問題的能力。農業部分的重要地位在2020年各地高考試題的選擇題和綜合題中均有體現,分值也較高,如山東卷即占21分,總體難度適中,著重考查學生的綜合思維、區域認知等核心素養。

一、關注農業耕地保護,保障糧食供給安全

2020江蘇卷第17題以我國糧食生產格局的變化為切入點,關注我國糧食安全戰略,立足綜合思維核心素養,考查學生獲取圖表有效信息、分析問題、解決問題的能力。近年來,年均溫升高、農業用水減少和耕地面積下降,是我國農業進一步發展面臨的嚴峻挑戰。我國深入實施國家糧食安全戰略,推動糧食產業高質量發展,提高國家糧食安全保障能力[1]。

例1.我國糧食產量自2004年以來連續16年增長,有效保障了國家糧食安全。圖1為“我國不同區域三個年份糧食產量占比圖”。據此回答問題。

(1)下列區域中,對我國糧食安全貢獻不斷增大的是

A.華北平原? ? ? ? ? ? B.東北區

C.西南區? ? ? ? ? ? ? ? D.東南沿海區

解析:由圖1可知,東北地區三個年份的糧食產量占全國總產量的比率不斷升高,且幅度最大,說明東北地區對我國糧食安全的貢獻不斷增大。華北地區三個年份的糧食產量占全國總產量的比率先升高后降低。西南區和東南沿海區三個年份的糧食產量占全國總產量的比率均為持續降低。故選B。

2020山東卷第3~4題以我國北方“農地楊樹化”現象為切入點,反映當今社會生產生活中突出的地理現象和地理問題,引導學生立足綜合思維核心素養,從地理視角思考這些問題產生的原因和解決的措施,考查學生利用地理學科知識和方法解決現實問題的能力,增強糧食安全意識和社會責任感。

例2.家住北方某縣的小王夫婦,效仿村里一些年輕人的做法,在自家5畝耕地上栽植楊樹后就外出打工了。八年后,小王夫婦將已成材的楊樹出售,獲利24 000元。與原來種植糧食作物、蔬菜等相比,這些收入雖不豐厚,但他們還算滿意。據調查,該縣耕地上栽植楊樹的面積約占耕地總面積的10%,這種“耕地楊樹化”現象引起了有關專家的高度關注。據此回答問題。

(1)當地“耕地楊樹化”的主要原因是

A.生態效益高? ? ? ? ? ? B.木材銷路好

C.勞動投入少? ? ? ? ? ? D.種樹有補貼

(2)針對“耕地楊樹化”問題,可采取的措施是

A.加大開荒力度? ? ? ? ? ? ? ? B.增加木材進口

C.增加糧食進口? ? ? ? ? ? ? ? D.鼓勵農地流轉

解析:第(1)題,根據材料信息可知,年輕人在耕地上種植楊樹后外出務工,待楊樹成材后出售,從而獲得一定的經濟收入。這個過程中,勞動投入少,還可以兼顧務工(且以務工為主),因此,“耕地楊樹化”現象突出,并不是因為其生態效益高或是木材銷路好。材料中并無信息表明種樹有補貼故選C。

第(2)題,“耕地楊樹化”使得耕地資源浪費,對我國糧食安全構成威脅,可通過鼓勵農地流轉,減少耕地資源浪費。一方面,當地農民可在耕地流轉過程中獲得一定的收入。另一方面,可通過實行農地流轉,提高土地的利用率,實現農業產業化發展;當地年輕勞動力外出務工,農村勞動力不足,部分耕地棄耕,才會出現“耕地楊樹化”的現象,并非當地耕地不足,也不是當地木材不足或糧食缺口,因此,并無加大開荒力度、增加木材或糧食進口的必要。故選D。

二、發揮農業區位條件優勢,打贏脫貧攻堅戰

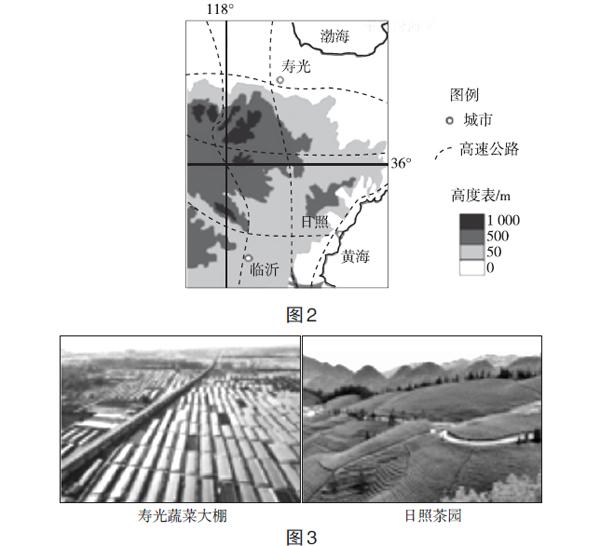

2020天津卷第16題以山東特色農業發展為背景,考查農業區位因素和區域認知、綜合思維核心素養,難度適中。

例3.讀圖2、圖3及文字材料,回答下列問題。

材料一:在當地政府扶持下,山東壽光地區利用現代農業科技大力發展溫室蔬菜種植,成為我國主要的蔬菜生產基地。在抗擊新冠肺炎疫情期間,該地為武漢及其他地區提供了大量新鮮蔬菜,保障了民生。

材料二:茶樹一般生長在熱帶、亞熱帶濕潤地區。山東日照市原本無茶樹生長,通過“南茶北引”,現已成為“中國北方綠茶之鄉”。與南方產茶區相比,當地氣候條件獨特,茶樹生長緩慢,生產的綠茶具有葉片厚、香味濃、耐沖泡的特點。

(1)說明壽光成為我國重要蔬菜供應地的有利條件。

(2)日照綠茶特色鮮明,從氣候角度分析其原因。

解析:第(1)題,應主要從蔬菜生產條件和生產規模兩個角度進行分析。而蔬菜生產條件應從自然因素(氣候、地形、土壤、水源等)和社會經濟因素(市場、勞動力、科技、交通、政策等)兩方面進行分析。由于蔬菜生產條件好,生產規模足夠大,能為市場供應大量的蔬菜,因此,成為我國重要的蔬菜供應地。

第(2)題,日照綠茶特色鮮明,葉片厚、香味濃、耐沖泡,這些特點與茶樹的營養物質積累量有關。日照屬于溫帶季風氣候,與南方地區相比,降水少、晴天多、光照條件較好、晝夜溫差大、積溫較低,茶樹生長緩慢,有利于營養物質的積累,因此,日照綠茶較南方茶具有更多的維生素、礦物質和對人體有利的微量元素。

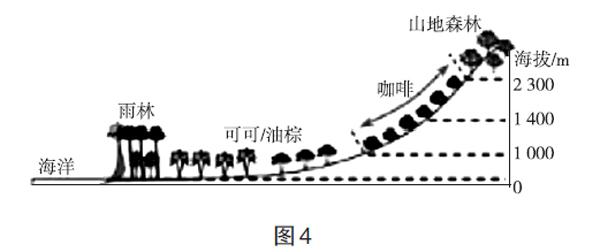

2020江蘇卷第29題以我國咖啡種植的區位條件、咖啡生產消費特點及發展措施為切入點,考查學生對圖表的閱讀和應用能力及區域認知、綜合思維核心素養。合理發展農業類型,提高經濟、社會和生態效益,樹立人地協調觀,彰顯地理學科特色,難度適中。

例4.閱讀圖文材料,回答下列問題。

材料一:咖啡原產于非洲,現在我國云南、四川、海南、福建和臺灣等地均有種植,但90%以上種植面積集中于云南。圖4為“咖啡原產地非洲某地的咖啡種植分布示意圖”。

材料二:咖啡種植已成為我國云南部分地區的支柱產業、出口創匯產業和農村扶貧產業,2014年被農業部列入重點支持發展的特色產業。目前,我國咖啡生豆產量位列全球第13位,但人均咖啡消費水平低,產業利潤豐厚的加工、流通環節多為外國品牌控制。圖5為“我國咖啡種植面積和生豆產量、出口量、消費量統計圖”。

(1)結合咖啡原產地和我國的種植狀況,概述適宜種植咖啡的地區應具備的自然條件。

(2)簡述近十年來我國咖啡生豆生產和消費的主要特點。

(3)簡析我國發展咖啡種植的有利社會經濟條件。

(4)為提升我國咖啡產業水平,你認為可采取哪些措施?

解析:第(1)題,可從氣候(熱量、降水)、地形方面分析種植咖啡的有利自然條件。從圖4的原產地分布圖和我國咖啡種植區的分布可知,咖啡種植區應具備以下自然條件:氣候為熱帶或亞熱帶氣候,并具有高溫多雨氣候特征;地形以山地丘陵、山地為主;海拔在1 000~2 300米最適宜。

第(2)題,根據圖5可知,種植面積波動增加,產量持續增長,消費量波狀上升,2012年后消費量明顯低于生產量,但由于部分生豆出口,導致國內咖啡仍需進口。

第(3)題,可從勞動力、市場、政策等方面分析我國咖啡發展的有利社會經濟條件。我國人口眾多,勞動力資源豐富;我國人口基數大,國內咖啡消費市場潛力大;我國大力支持發展特色農業,有相應政策扶持。

第(4)題,可從技術、產業鏈、品牌市場等方面分析提升我國咖啡產業水平的措施。加大科技投入,培育良種;加強種植技術研究,提高種植技術;對咖啡生豆進行深加工,延長產業鏈,提高附加值;專業化生產,擴大種植規模;樹立品牌意識,創立自主品牌;加快構建和完善國內咖啡銷售服務體系,培育發展國內市場。

2020江蘇卷第21~22題以廣西桑蠶業平懷模式為情境,主要考查農業區位因素以及綜合思維核心素養,引導學生關注我國的脫貧攻堅戰略,體現因地制宜、人地協調的可持續發展理念。

例5.隨著工業化、城市化推進,桑蠶產業由長江中下游和珠三角地區逐漸西移。2005年以來,廣西蠶繭產量穩居全國首位,桑蠶業助推35個石漠化貧困縣脫貧致富。圖6為“廣西桑蠶業平懷模式示意圖”。據此完成下列問題(雙選題)。

(1)廣西發展桑蠶業得益于

A.土壤肥力高,桑葉生長快

B.熱量條件好,結繭次數多

C.地表水資源多,桑枝萌葉多

D.土地資源豐富,宜桑面積廣

(2)廣西桑蠶業平懷模式的優勢有

A.桑下種薯,延長了產業鏈

B.桑枝育菇,發展多種經營

C.薯、絲加工,增加附加值

D.菌基回田,提高土地利用率

解析:第(1)題,廣西地處熱帶、亞熱帶,熱量充足、降水充沛,土地資源豐富、宜桑面積廣,適宜種植桑樹、發展桑蠶業。廣西喀斯特地貌發育廣泛,土壤較為貧瘠,地表多裂隙,地表水易下滲,地表水資源不多。故選B、D。

第(2)題,小產業,大文章,桑下種薯,提高了土地利用率,沒有延長生產鏈。桑枝育菇,實現了桑蠶資源綜合利用開發,利于發展多種經營。薯加工成淀粉、粉絲,絲加工成絲綢,延長了生產鏈,增加了附加值。菌基回田可以增加土壤肥力,但不能提高土地利用率。故選B、C。

三、重視農業地域類型,凸顯人地協調發展

2020浙江卷第13題立足地理基本原理,以美國農業帶為背景,考查學生的區域認知、綜合思維核心素養,體現了高考評價體系的“基礎性”特點,難度適中。

例6.圖7為美國本土部分地理要素分布示意圖。讀圖完成以下問題。

(1)甲農業帶中的大牧場放牧業

A. 投入勞動力較多 ? ? B. 專業化程度低

C. 產品商品率較低 ? ? D. 以牧牛業為主

解析:美國西部高原地區的大牧場放牧業,以牧牛為主,當地人口稀疏,投入勞動力較少。美國農業發達,專業化程度高,機械化程度高,商品率高。故選D。

2020山東卷第18題以人地協調觀為主線,結合澳大利亞混合農業,從地理環境對人類活動的影響以及人類活動對地理環境的適應兩個方面,圍繞區域氣候條件對農業生產活動的影響,引導學生形成遵循自然規律、因地制宜、與自然和諧相處的人地協調觀。考查學生讀圖分析能力、知識的遷移應用能力及區域認知、綜合思維核心素養,難度較大。

例7.閱讀圖文材料,回答下列問題。

可可為常綠喬木,主要分布在南北緯20°之間的地區,對生長條件要求嚴格,干季、濕季過長均不利于其生長。可可幼苗生長時需要蔭蔽條件,收獲時需要迅速采摘晾曬,防止霉爛(圖8)。加納位于非洲西部,可可產業是該國支柱產業之一。自十九世紀中葉可可從中美洲引種到加納之后,在中南部地區形成了適合當地氣候特點的種植方式,并逐步發展成可可種植帶(圖9)。當地農民多在3月將可可幼苗隨同谷物一起播種,直到五年后可可開始結果時才停止混播,加納可可種植帶降雨量與農業生產活動安排密切相關(圖10)。加納可可種植帶以北的熱帶草原區則以薯類和谷物種植業為主,農忙主要在其濕季。

(1)說明加納可可帶農業生產活動的優點。

(2)每年9月至次年1月,加納北部熱帶草原區的農民大規模移動到可可帶,分析其原因。

解析:第(1)題,可借鑒澳大利亞混合農業生產活動的優點進行分析。根據材料可知,可可和谷物混播,能充分利用土地,谷物生長期可以為幼苗遮擋部分光照,提供蔭蔽環境,利于幼苗生長。可可與谷物兩種作物播種、收獲時間不同,忙季、閑季基本錯開,有利于農民合理安排農事,充分利用農時,提高生產效率,增加收入。

第(2)題,可從可可收獲時對勞動力需求大,以及北部熱帶草原區有剩余勞動力的角度進行分析。每年9月至次年1月,是可可收獲的忙季,此時降水較多,是雨季,可可收獲時需要迅速采摘晾曬以及大量勞動力;北部草原地區此時正值干季,是農閑季節,有大量剩余勞動力。

四、關注農業自然條件的合理利用,科技助力農業持續發展

2020全國Ⅱ卷文綜第3~5題以巢湖平原農業種植結構的變化為依托,探究農事活動中的地理原理,引導學生認識和思考我國農村和農業發展的時代背景、存在問題和未來發展方向,培養學生關注勞動、熱愛勞動的品質。綜合考查科學技術發展對自然條件的利用和改造以及土地流轉,考查學生從試題材料中獲取有效信息,分析問題、解決問題的能力及綜合思維核心素養,樹立人地協調觀,難度適中。

例8.巢湖平原某地人多地少,原來種植雙季稻,越冬作物以油菜為主,近年來隨著城鎮化的發展、機械化的普及和青壯年勞動力外出務工,這里多種植單季稻,收割后多不經翻耕播種收益較低的越冬作物小麥。圖11為該地收割水稻后播種了小麥的農田景觀,其中淺色的為稻茬。據此完成下列問題。

(1)在收割水稻后的農田中播種小麥,需在田地中打溝。打溝主要是為了

A. 灌溉 ? B. 排水 ? ?C. 防蟲害 D. 通風

(2)推測這里不經翻耕播種小麥的主要目的是

A. 提高產量 ? ? ? ? ? ? ? ? B. 減少水土流失

C. 降低生產成本? ? ? ? ? ?D. 減少蒸發

解析:第(1)題,巢湖平原是亞熱帶季風氣候區,年降水量1 000毫米。近年來實行水稻—小麥輪作,小麥是旱地作物,而該地降水較多,水稻收割后土壤含水量較高,因此,種植小麥時需要打溝,進行排水,使土壤濕度適宜,創造高產的土壤條件,而不是為了灌溉、通風、防蟲害。故選B。

第(2)題,翻耕可以調節土壤水分,增加表層土壤的肥力,提高產量。由試題材料可知,當地勞動力缺乏,勞動力成本較高。由于種植小麥收益低,農機翻耕的費用較高,收割水稻后翻耕播種會增加生產成本,導致利潤下降,因此,不經翻耕播種小麥可降低生產成本,而不是為了減少蒸發。巢湖平原地勢平坦,水土流失較弱。故選C。

2020全國I卷文綜第36題以“西歐順坡壟葡萄種植”為情境,考查科學技術發展對自然條件的利用和改造,以及區域認知、綜合思維核心素養,反映農業生產特征是一定地域人類與地理環境長期協調的結果,引導學生建立因地制宜發展農業生產的理念。試題立意高、素材活、情境新,小切口、深挖掘,展現地理學科的思想、方法,體現地理學科的魅力,讓人眼前一亮。問題環環相扣如抽絲剝繭,引導學生通過邏輯思考、合理推因,從而得出結論。試題突出對逆向思維能力的考查,讓學生由“順坡壟”的地理現象倒推“降水特點”,探究意味濃厚。雖然難度大,但思想深刻、意境深遠,問題設計匠心獨具,必將對引領中學教學,提升教育教學質量產生重要而深遠的影響。

例9.葡萄喜光,耐旱。圖12為某坡度較大的地方采用順坡壟方式種植葡萄的景觀。該地位于52°N附近,氣候濕潤。據此回答下列問題。

(1)當地采用順坡壟種植葡萄,據此分析該地區的降水特點。

(2)指出該地種植葡萄宜選擇的坡向,并分析與梯田相比,順坡壟利用光照的優勢。

(3)說明溫帶半干旱地區坡地耕作不宜采用順坡壟的理由。

解析:第(1)題,可利用逆向思維,根據順坡壟種植的結果來推測該地區的降水特點。順坡壟的走向與坡向一致,水流速度較快,不利于保水保土,且灌溉不便。結合材料,該地位于52°N附近,氣候濕潤,應位于溫暖濕潤的西歐,因此,該地區降水應具有以下特點:降水頻率高,即經常降雨,強度小、少暴雨,每次降雨量較小,對土壤的沖刷能力較弱,故可不考慮保土保水的作用,降水量季節分配較均勻,也可不考慮灌溉的問題。

第(2)題,由材料可知,葡萄喜光,種植葡萄宜選擇向陽的南坡。該地位于52°N附近,緯度高,正午太陽高度小。與梯田相比,順坡壟可加大陽光與坡面的夾角,單位面積接受光照多,且不易形成遮擋。順坡壟葡萄之間的阻擋少,可接受陽光照射的角度較大,植株和壟接受光照的面積較大,利于葡萄的生長。

第(3)題,考查知識遷移,需對比溫帶濕潤地區和溫帶半干旱地區的降水特點。溫帶半干旱地區偶有暴雨,順坡壟加重了水土流失,不利于保水保土;降水量較少,且季節分配不均,種植作物需要灌溉,而坡地順坡壟灌溉不便。故溫帶半干旱地區坡地耕作不宜采用順坡壟。

預計今后高考地理仍會從區域動植物的生長習性立意,考查學生獲取解讀信息的能力,運用農業區位原理分析農業發展問題,或以典型農業地域類型為切入點,考查其對農業發展模式的評價能力。在備考中,建議從以下方面著力:夯實基礎,注重學科主干知識,這是能力提升的根本;培養學生的綜合思維能力;注重圖文材料中有效信息的提取、分析,注重文字表達能力的培養;關注生活、聯系實際,注重運用地理知識和原理,分析生活中的地理現象,提高運用地理學的視角和觀點看待、分析和解決現實生活中問題的素養;不斷總結積累選擇題和非選擇題的答題方法和技巧,提高學生審題、答題能力。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國國務院新聞辦公室.中國的糧食安全[M].北京:人民出版社,2019.