薩提亞模式團體輔導對貧困大學生心理健康干預的實證研究

【摘要】貧困大學生幫扶是我國“精準扶貧”工作中的一項重要任務,本研究將某市“精準扶貧”大學生作為研究對象,用薩提亞模式的團體輔導對其進行心理健康干預,研究工具包括:自尊量表、人際關系量表、焦慮自評量表和抑郁自評量表。研究結果顯示:實驗組和對照組前測數據無顯著差異(P >0.05);實驗組和對照組后測數據在人際關系、抑郁和焦慮情緒三個維度上差異顯著(P <0.05);實驗組前測、后測結果差異顯著(P <0.05)。結論:薩提亞模式有利于提升貧困大學生的自尊、人際關系水平;降低抑郁、焦慮情緒。

【關鍵詞】薩提亞? 團體輔導? 貧困大學生? 心理健康

【基金項目】項目名稱:高職貧困學生心理現狀及干預研究——基于某市第一批“精準扶貧”及重點貧困學生的實證研究,項目編號:NJSZ1919。

【中圖分類號】G448 ? 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2021)26-0027-03

一、研究背景

為全面建成小康社會,打贏脫貧攻堅戰,“十三五”規劃明確提出了“精準扶貧、精準脫貧”這一理念,基于全國的指導性政策和方向,各省市、地區依據當地實際情況開展脫貧攻堅戰。治貧先治愚,扶貧先扶智,貧困大學生幫扶是我國精準扶貧工作中的一項重要內容。此研究是依據某市在精準扶貧實踐過程中教育扶貧的具體實證研究,以往的研究中,貧困生這一群體是根據某些具體的表現和特征篩查出來的,此研究中貧困生特指精準扶貧中,政府篩查和扶貧的對象。筆者在高校中發現貧困大學生和其他大學生會在很多方面表現出不同,以往的研究文獻中也指出,相比于非貧困生,高校貧困生更容易表現出自卑、敏感、人際交往困難等現象。因此,除了在經濟層面給予高校貧困生照顧外,也應該在心理層面予以幫助,助力他們更好地完成學業、走上社會。

查閱相關文獻,以往研究大多集中在探索貧困生心理健康狀況及影響因素,總結歸納貧困生心理問題的成因及對策,對高校貧困生進行心理干預的文獻相對較少,本研究以薩提亞治療模式為基礎,采用實驗研究的方法對貧困生進行心理干預。因薩提亞治療模式強調積極正面取向,注重個人資源,能有效幫助個體提高自尊、轉化情緒,通過冰山、溝通姿態等工具實現人際關系的轉變,且筆者是家庭治療模式取向的咨詢師,用薩提亞治療模式工作十余年,在以往的工作坊及個案咨詢中,筆者見證了薩提亞模式在提高各類人群的自尊、價值感、感受愛的能力、選擇的能力等的成果。因此,本研究采用薩提亞治療模式進行團體心理干預,希望在貧困生的群體中得出實踐結論。

二、研究對象和方法

(一)研究對象

研究對象為大一學生,本研究采用整群抽樣的方法,將某市政府確定的32名“精準扶貧”的學生作為貧困大學生群體即實驗組,其中男生18名,女生12名。

用方便取樣和隨機取樣相結合的方法,抽取了某系36名學生作為非貧困生即對照組,其中,男生16名,女生14名。團體輔導進行到第3次,因客觀原因,一位女同學退出,最終剩35名學生,男生16名,女生13名。加入的條件有:①沒有領取任何一種貧困生助學金。②身體健康,曾經無嚴重心理問題和精神疾病,無用抗精神類藥物經歷。③自愿參與本研究并能完整地完成團體輔導的8個項目。

(二)研究工具

本研究主要采用自尊量表(SES)、人際關系綜合診斷量表、 抑郁自評量表(SDS)和焦慮自評量表(SAS)的測評結果作為評價學生心理健康的指標。

1.自尊量表(SES)。該量表是用來評定青少年關于自我價值感和自我接納的總結感受,因簡明、易評分的特點被廣泛應用。該量表由10個條目組成,采用四級評分標準,1表示非常符合,2表示符合,3表示不符合,4表示很不符合,總分范圍是10~40分,分值越高自尊程度越高,量表的內部一致性信度α=0.88。

2.人際關系綜合診斷量表。該量表由鄭日昌等人編制,共28個條目,采用兩級計分制,滿分28 分。總分在 0~8 分之間,說明個體人際關系較好;9~14分說明個體在人際關系中存在一定程度的困擾;15~28分說明個體在人際關系中的困擾較嚴重。總體而言總分超過20分認為個體可能存在較嚴重的人際關系困擾,并表現出較明顯的心理障礙,該量表的內部一致性信度α=0.83。

3.抑郁自評量表(SDS)。該量表用來評估個體抑郁癥狀的程度,同時也可反映抑郁癥狀在治療中的變化。該量表共有20個條目,采用4級計分制,總分越高,抑郁癥狀越明顯。低于53分說明無明顯抑郁癥狀,53~62分之間說明為輕度抑郁,63~72 分說明為中重度抑郁,大于72分為重度抑郁。此量表的內部一致性信度α=0.80。

4.焦慮自評量表(SAS)

該量表用來評估具有焦慮癥狀的成年人,現在已作為心理咨詢中了解焦慮情況的一種自評工具。和SDS一樣,具有較廣泛的適用性,采用4級計分制,總分越高,焦慮癥狀越明顯。該量表共有20個條目,中國常模低于50分說明無明顯抑郁癥狀,50~59分之間說明為輕度焦慮,60~69分說明為中重度焦慮,69分以上為重度焦慮。該量表的內部一致性信度α=0.85。

(三)薩提亞模式團體輔導設計方案

本研究的團體輔導方法采用薩提亞治療模式,薩提亞模式是由維吉尼亞·薩提亞女士(1969—1988)創立的一種家庭治療模式,薩提亞模式的核心是愛和關系,突出正面資源導向和體驗性,以雕塑、團體測溫、影響輪、冰山等作為工具探索團體成員的心理,最終達到四大目標:個體更加有價值感、更加有選擇、更加負責任(對行為、感受、想法、期待等)、更加和諧一致。

(四)實驗設計

采用貧困生(實驗組)和非貧困生(對照組)在薩提亞模式團體輔導前和后的準實驗設計進行研究。首先,在薩提亞模式團體輔導前,對所有學生進行自尊、人際關系、抑郁和焦慮測驗,兩個團體分開進行網絡統一作答。其次,用設計好的薩提亞模式對實驗組進行八次團體輔導,每周一次,每次1.5小時,連續八周,對照組不做團體輔導。最后,八次團體輔導后,隨即對實驗組和對照組進行自尊、人際關系、抑郁和焦慮水平測評。八周過程中對照組成員不接受任何其他形式的團體輔導和個人咨詢。通過薩提亞模式團體輔導前和后對實驗組和對照組的自尊、人際關系、抑郁及焦慮水平的數據進行分析,了解薩提亞模式團體輔導對貧困生心理健康的影響。

三、統計處理

采用SPSS16.0統計軟件對實驗組和對照組在實施團體輔導的前測、后測數據進行數據統計分析。組間對比采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對樣本t檢驗,以P <0.05為差異具有統計學意義。

(一)結果分析

1.實驗組、對照組干預前的自尊水平、人際關系、抑郁與焦慮各維度上的結果

對實驗組和對照組被試的前測數據進行獨立樣本t檢驗,結果顯示,兩組被試在自尊水平、人際關系、抑郁和焦慮各維度上,均無顯著差異,但在抑郁和焦慮兩個量表上,實驗組的平均分均低于對照組的平均分,具體結果見表1。

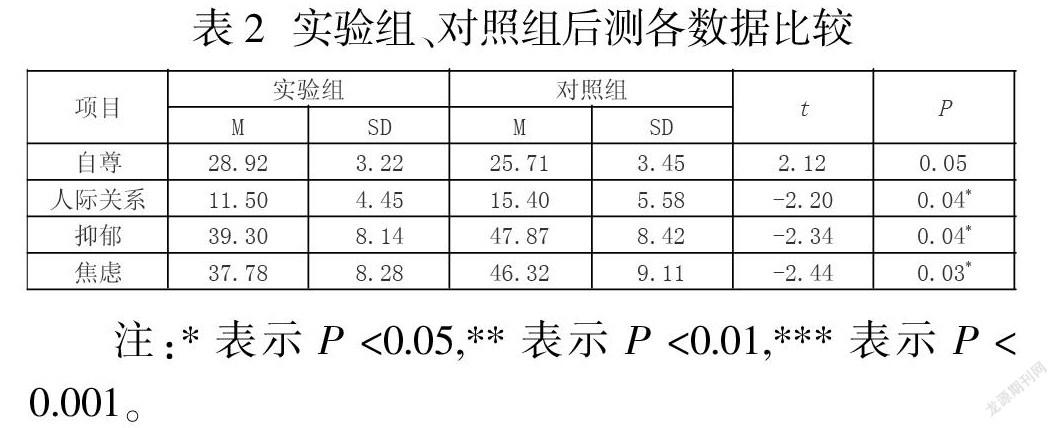

2.實驗組、對照組干預后的自尊水平、人際關系、抑郁與焦慮各維度上的結果

薩提亞模式團體輔導結束后,對實驗組和控制組后測數據進行獨立樣本t檢驗,數據顯示,實驗組和對照組在自尊、人際關系、抑郁、焦慮各維度上,總分均有顯著性差異,具體結果見表2。

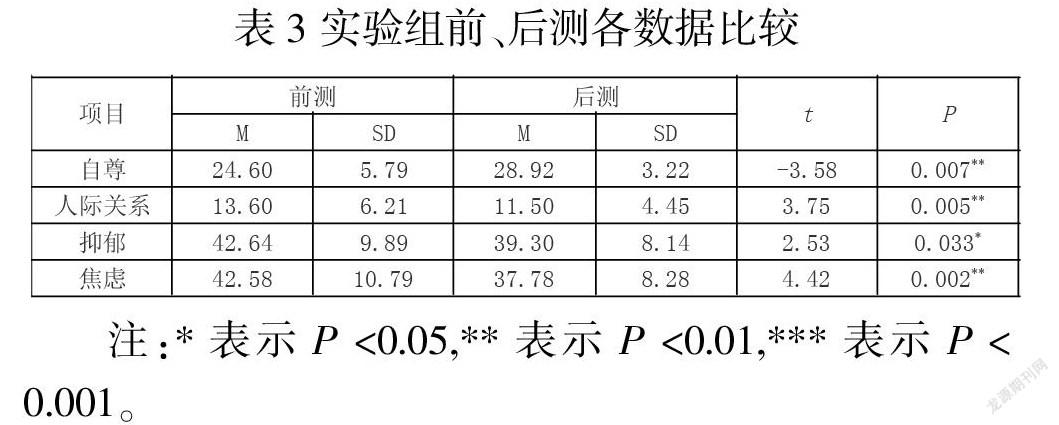

3.實驗組前、后測的自尊水平、人際關系、抑郁與焦慮各維度上的結果

薩提亞模式團體輔導后,對實驗組被試前測和后測數據進行配對樣本t檢驗。數據顯示,實驗組成員在自尊、人際關系、抑郁和焦慮四個量表上均有顯著性差異。具體結果見表3。

四、討論

(一)團體成員的總結和反饋

八次薩提亞模式團體輔導的最后一次,所有同學進行自我總結分享,和第一次剛進團體相比,我們每個人的變化和不同是什么?大家分享的內容有:比之前更敞開了、更加信任老師和伙伴們了、更加有力量的、情緒穩定了、沒有以前那么難過和傷心了、開始慢慢放下一些傷痛、更愛笑了、更加堅定自身的優點……本研究中沒有將大家的總結和反饋制成量化的評估指標,但從團體整體的氛圍、動力和每個人點點滴滴的變化,用一位同學的總結來概括就是:“團體結束了,但這八周的經歷都變成了深刻的體驗印在了我的身體里,不但影響了我甚至改變了我。”

(二)量表結果討論

本研究從自尊、人際關系、焦慮和抑郁四個方面來評價學生的心理健康水平。經過 8 次薩提亞模式取向的團體心理輔導,和前測數據相比較,實驗組大學生的自尊、人際關系水平得以顯著提高;焦慮和抑郁水平顯著下降。因此,薩提亞模式取向的團體心理輔導對提高貧困大學生心理健康水平是有效的。但在實驗組、對照組前測數據的比較中顯示:抑郁和焦慮四個分值的平均水平,實驗組均低于對照組,雖沒達到顯著水平,但和往年的文獻和調查報告有區別,在此特進行說明。本研究數據的具體分析如下:

1.薩提亞模式團體輔導能有效提高高校貧困學生的自尊水平。實驗組和對照組的前測數據表明,兩組被試在自尊水平上無顯著性差異,表明兩組被試具有同質性,可以比較。但對實驗組、對照組后測的數據進行比較,結果顯示兩組被試差異顯著,說明薩提亞模式團體輔導提高學生自尊水平效果顯著,這與薩提亞模式在實踐中的效果是一致的。

實驗組前測和后測數據比較表明,被試在自尊水平上差異極為顯著,說明薩提亞模式團體輔導在提高學生自尊水平上是有效的;對照組前測和后測數據比較表明,被試在自尊水平上差異并不顯著,說明沒有參加薩提亞模式團體輔導的學生,自尊水平沒有提高。

2.薩提亞模式團體輔導能有效提高高校貧困學生的人際關系水平。實驗組和對照組的前測數據表明,兩組被試在人際關系水平上無顯著性差異,表明兩組被試具有同質性,可以比較。但對實驗組、對照組后測的數據進行比較,結果顯示兩組被試差異顯著,說明薩提亞模式團體輔導提高學生人際關系水平效果顯著,這與薩提亞模式在實踐中的效果是一致的。

實驗組前測和后測數據比較表明,被試在人際關系水平上差異極為顯著,說明薩提亞模式團體輔導在提高學生人際關系是有效的;對照組前測和后測數據比較表明,被試在人際關系水平上差異并不顯著,說明沒有參加薩提亞模式團體輔導的學生,人際關系沒有提高。

3.薩提亞模式團體輔導能有效降低高校貧困學生的抑郁、焦慮情緒。實驗組和對照組的前測數據表明,兩組被試在抑郁、焦慮水平上無顯著性差異,表明兩組被試具有同質性,可以比較。但對實驗組、對照組后測的數據進行比較,結果顯示兩組被試差異顯著,說明薩提亞模式團體輔導降低學生抑郁、焦慮情緒水平上效果顯著。

實驗組前測和后測數據比較表明,被試在抑郁、焦慮水平上差異極為顯著,說明薩提亞模式團體輔導在降低學生抑郁、焦慮情緒水平上是有效的;對照組前測和后測數據比較表明,被試在抑郁、焦慮情緒上差異并不顯著,說明沒有參加薩提亞模式團體輔導的學生,抑郁、焦慮情緒沒有降低。

五、本研究的不足之處

雖然本研究取得了一定的成果,但也有很多不足之處,總結如下:

1.因高校“精準扶貧”學生數量的有限性和樣本的特殊性,取樣受到了很大的限制,而且樣本分布范圍小,只局限在大一年級和個別幾個系,但對照組的取樣范圍相對寬泛。前測數據兩個樣本各指標無顯著性差異,說明兩個樣本具有可比性,但研究結果的推廣仍有待進一步檢驗。高校“精準扶貧”學生年齡跨度大,很多學生因各種原因輟學多年后返校,對照組樣本年齡范圍較小,今后有條件可以做不同年齡貧困學生的心理健康狀況。

本研究用自尊、人際關系、焦慮和抑郁指標來評價心理健康狀況,只是出于本研究的研究目的和需求,心理健康涉及的范圍很廣,還可以選擇其他的指標進行比較和研究。自尊、人際關系的改善是個長期的過程,本研究的缺點是并沒有對實驗組的被試進行團體輔導后各指標的持久性進行研究。理想的實驗設計是延長追蹤調查的時間,驗證團體輔導的延時性效果。

2.因此次研究正值“新冠肺炎”疫情時期,學生在團體輔導后的一個多月就放假了,原本設計的開放式訪談因開學后不能按時復學一再耽擱,整個設計后續的跟進稍有欠缺。

參考文獻:

[1]何瑾,樊富珉.西部貧困大學生心理健康狀況與教育對策研究[J].清華大學教育研究,2007(2):79-84+112

[2]藺桂瑞. 薩提亞模式在大學生自殺危機干預中的應用[J].北京教育(德育),2014(4):58-60.

[3]羅伏生,沈丹,張珊明,王小鳳,袁紅梅,李志強.貧困大學生心理健康狀況及其影響因素研究[J].中國臨床心理學雜志,2009(3):272-274.

[4]吳燕霞,王強.薩提亞模式團體干預對大學生自尊的影響和追蹤研究[J].中國健康心理學雜志,2014(1):77-78.

[5]孫小菲.焦點解決取向團體輔導對貧困大學生自尊水平的影響研究[D].杭州師范大學,2011.

[6]黃東陽.對高校貧困生心理健康問題的思考[J].高教探索,2007(5):136.

[7]劉佳.大學校園中的貧困文化——Y大學高校貧困生問題的個案研究[J].現代大學教育,2011(1):106-110.

[8]王麗君,程偉,趙惠敏,李成國. 當前高校貧困生心理問題研究[J].中國青年研究,2006(12):61-64.

作者簡介:

降彩虹(1984年-),女,應用心理學碩士研究生,副研究員,研究方向為心理健康教育與咨詢、心理危機預警與干預。